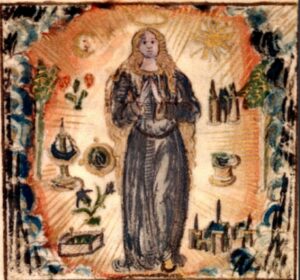

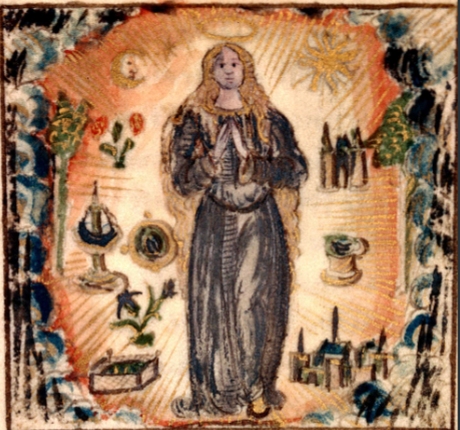

MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

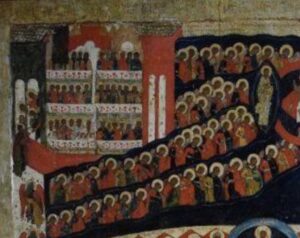

Mönch Palladius „Predigt über die Wiederkunft Christi“ (um 1760)

Weltgericht aus Melaya Guba (18. Jh.)

LETZTER BEITRAG

MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

In der Mitte des 16. Jahrhundert war das Thema Tota Pulchra, also die Maria Immaculata mit ihren Symbolen der Reinheit nach der Lauretanischen Litanei, längst etabliert. Die großen Stundenbücher waren geschrieben, das Thema findet sich

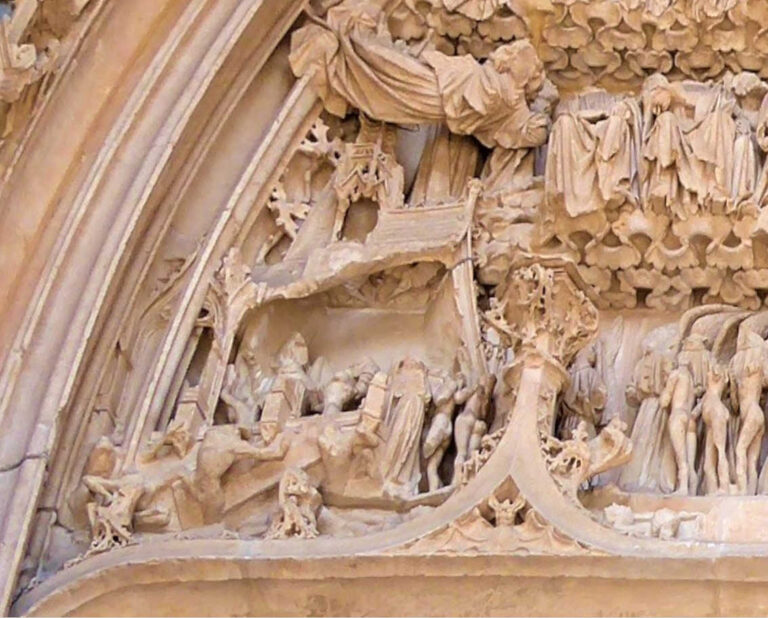

Tympanon von Saint-Maclou in Rouen (15. Jh.)

Die Szene auf dem Bildausschnitt ist leider nur in Teilen erhalten, vor allem die Architektur Jerusalems und die dazugehörigen Figuren sind beschädigt. Die Komposition kann man aber in ihren Grundlinien noch erkennen. Unten öffnen sich Grabplatten und einige Auferstandene nähern sich von links dem Himmlischen Jerusalem. Dieses ist als gotische

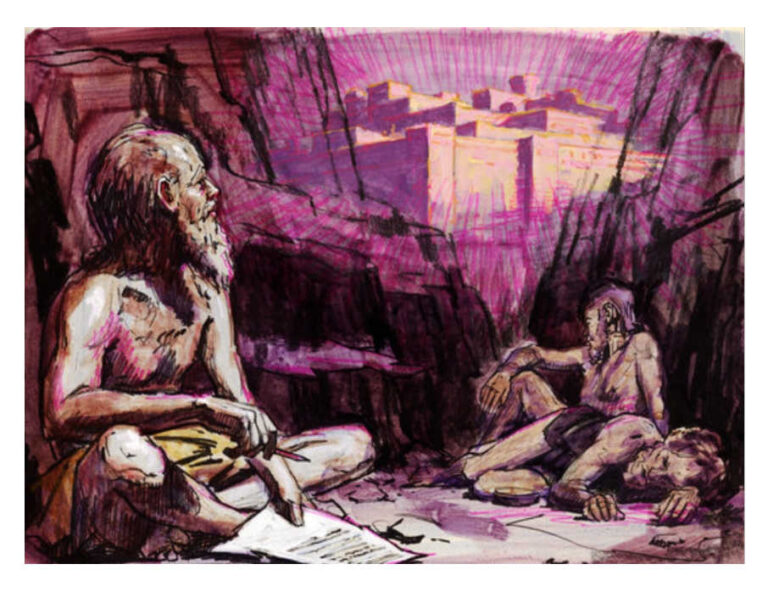

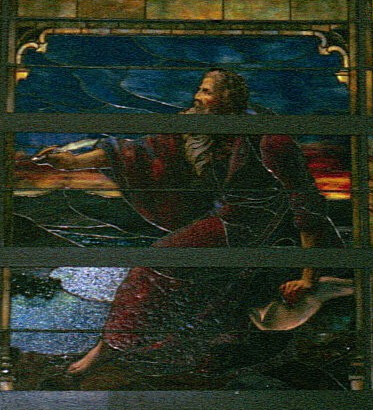

Foster Caddell (1921-2013): „John on Patmos“ (1965)

Foster Caddell war ein US-amerikanischer Maler von Landschaften, Stillleben und Porträts. Er wurde 1921 in Pawtucket (Rode Island) geboren. Bereits in der Grundschule und der High School zeigte sich sein Talent; Caddell war intensiv mit Skizzieren und Zeichnen beschäftigt. Nach seinem Schulabschluss wurde er bei der Providence Lithograph Company angestellt.

Carlo Nuvolone (um 1608-1609), Antonio Nuvolone: Deckenmalerei aus Son Martegn (1681)

In der römisch-katholischen Kirche Son Martegn in Savognin im Kanton Graubünden befindet sich eine der beeindruckendsten barocken Gesamtkonzeptionen einer Deckenmalerei mit dem Himmlischen Jerusalem. Über dem Grundriss eines griechischen Kreuzes erhebt sich eine flache Kuppel. Das Deckengemälde von den Malern Carlo (um 1608-1609) und Antonio Nuvolone aus Mailand breitet sich

Juan Martínez Montañés (1568-1649): Spanischer Altaraufsatz Kloster aus San Leandro in Sevilla (um 1580)

Um das Jahr 1580 entstand diese kolorierte Schnitzarbeit in Andalusien. Es handelt sich um einen hölzernen Altaraufsatz mit verschiedenen Darstellungen aus der Offenbarung des Johannes. Der Meister der Arbeit ist nicht wirklich identifiziert, aber die Mitarbeit eines jungen Talentes: Juan Martínez Montañés (1568-1649), der gerade nach Sevilla gekommen war und

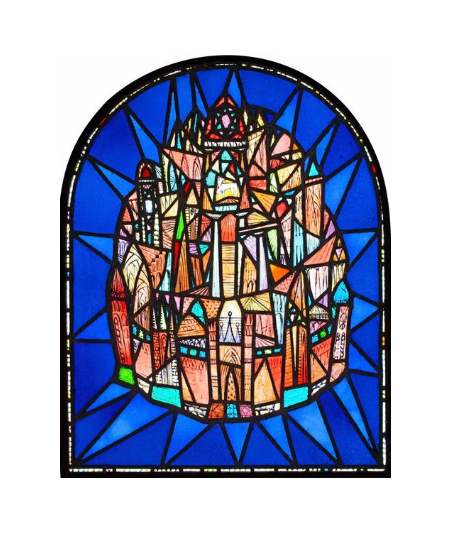

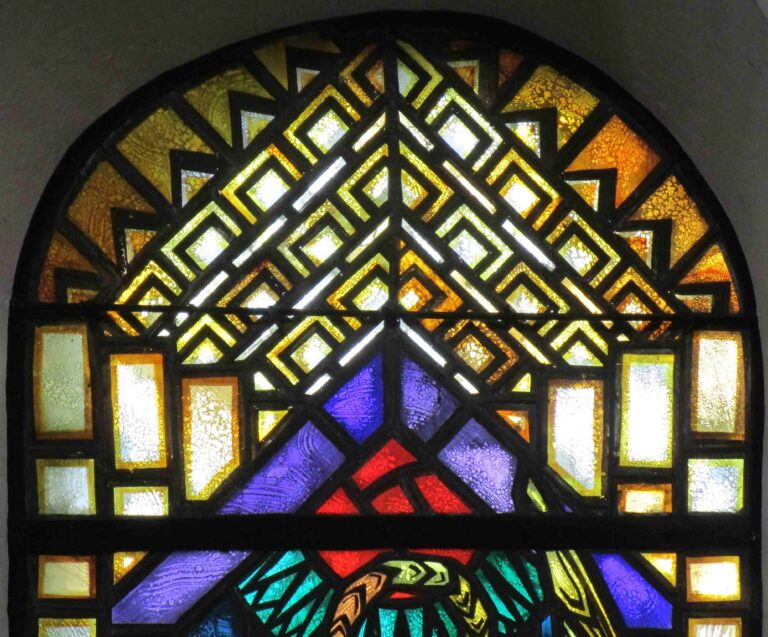

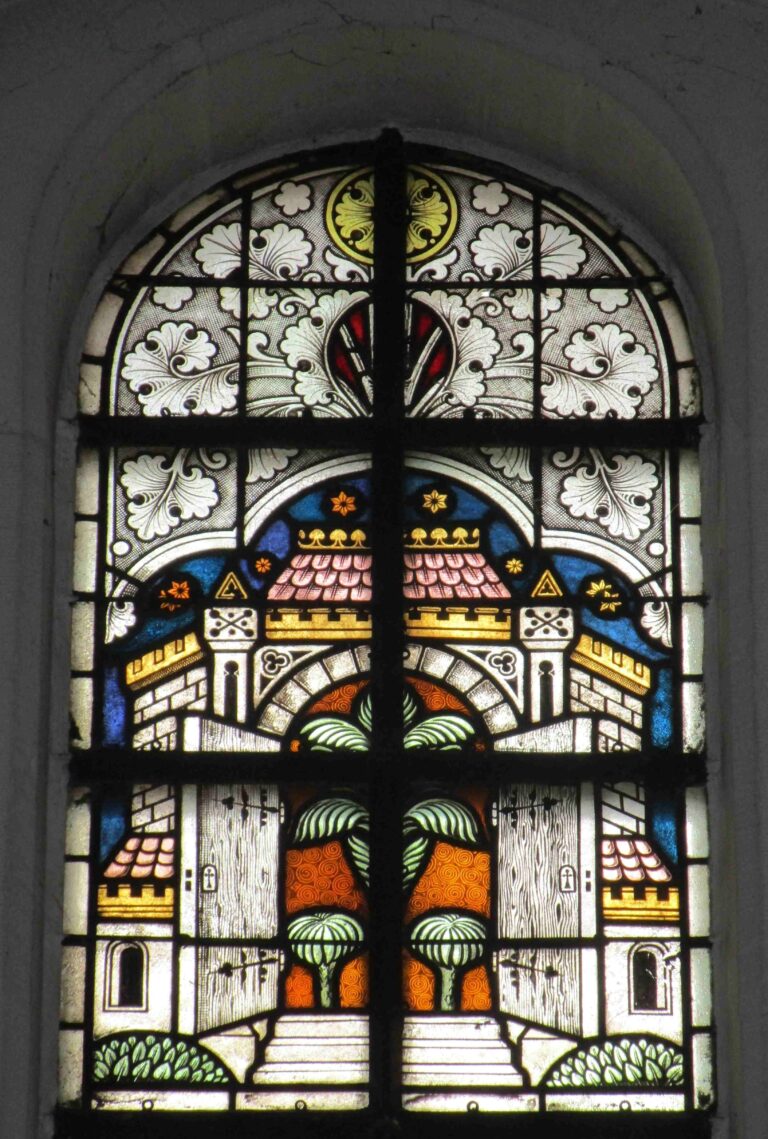

Joachim Klos (1931-2007): St. Johannes Baptist in Dortmund (2003)

In den Jahren 2002/2003 wurden in der römisch-katholischen Propsteikirche St. Johannes Baptist in der Dortmunder Innenstadt drei Fenster eingesetzt, die freie Kompositionen zu den Beschreibungen des Himmlischen Jerusalem nach der Offenbarung des Johannes (Johannesoffenbarung Kap. 22, Vers 1-9) darstellen. Es sind Arbeiten aus farbigem Opalglas, Blei, Schwarzlot und Schmelzfarben des

Jean-Pierre le Bihan (1934-2015): Saint Alban in Inguiniel (2000-2001)

Die Fenster im Langhaus und im Westportal der römisch-katholischen Kirche Saint Alban in Inguiniel, einer französische Gemeinde mit etwa 2.000 Einwohnern im Département Morbihan in der Region Bretagne, stammen aus einer Werkstatt in Quimper. Entworfen hat sie Jean-Pierre le Bihan (1934-2015) im Jahr 1999, gegossen wurden sie 2001 und ein

Ralph Bergholtz (1908-1988): Kirche in Jonstorp (1955)

Die Glasmalerei „Det himmelska Jerusalem“ („Das Himmlische Jerusalem“) entstand im Jahr 1955 für die evangelische Kirche im südschwedischen Jonstorp. Diese Provinz Skåne ist mit mittelalterlichen Weltgerichtsfresken überzogen, auf Glas hingegen ist das Neue Jerusalem kaum einmal zu finden. Ausgeführt wurde sie von Ralph Bergholtz (1908-1988) in Skäret. Vor einem tiefblauen

Nikolauskirche bei Matrei (um 1265)

St. Nikolaus ist eine romanische Kirche im Iselthal, einst eine Filiale der Pfarrei von Windisch-Matrei (Tirol). Durch die im Hochmittelalter beliebte Nikolaus-Wallfahrt wurde es möglich, den zweigeschossigen Chorturm unter dem quadratischen Ostturm mit reichhaltigen Fresken zu schmücken. Das Neue Jerusalem wurde, wahrscheinlich von Erzbischof Wladislaw von Salzburg, als Motiv für

Marienkirche von Hirschegg (um 1500)

Die spätgotische Marienkirche von Hirschegg (Bezirk Voitsberg, Steiermark) birgt an der Nordwand des Langhauses ein Wandfresko, welches eine traditionelle Darstellung des Jüngsten Gerichts zeigt: oben thront Christus in der noch gotischen Mandorla, in der Mitte versammeln sich zahlreiche Heilige und Engel, unten links (hier zu sehen) wurde das Himmlische Jerusalem

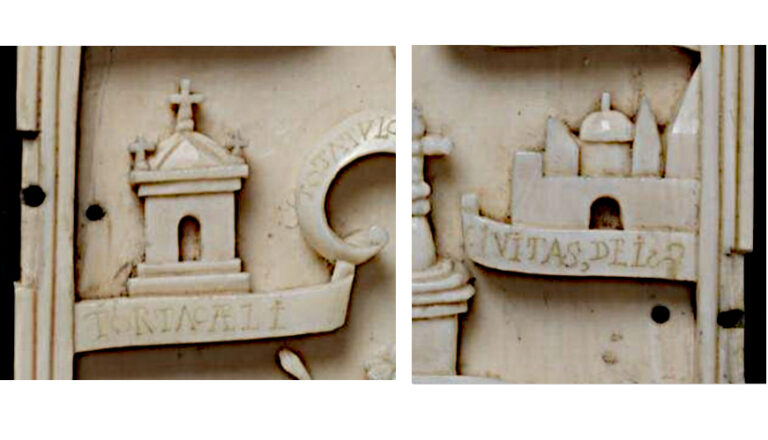

Triptychon aus den Philippinen (1680-1720)

Dieses kleine, tragbare Triptychon stammt von den Philippinen. Seine Höhe beträgt 15, seine Breite im geöffneten Zustand 18 Zentimeter. Es entstand in Verbindung mit spanischen oder portugiesischen Missionaren zwischen 1680 und 1720. Heute ist das Schmuckstück Teil des Victoria and Albert Museum in London (Inventarnummer 99 to B-1864). Es wurde

Norman Carter (1875-1963), John Radecki (1865-1955): St Andrew’s in Canberra (1934)

In der Stadt Canberra steht die presbyterianische Kirche St Andrew’s, eine der ältesten Kirchen unter Denkmalschutz in Australien. Auf diesem Kontinent sind die Kirchenbauten meist nüchtern gehalten, besonders viele Beispiele mit Darstellungen eines komplexen Gegenstandes, wie es das Himmlische Jerusalem eben ist, sind nicht bekannt. Umso wertvoller erscheint vor diesem

Louis Comfort Tiffany (1848-1933): Brown-Memorial-Church in Baltimore (1905)

Die presbyterianische Brown-Memorial-Church in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland ist ein neogotischer Bau aus dem Jahr 1870. Er soll an einen Finanzier aus Baltimore erinnern, der die opulente Ausstattung der Kirche einst ermöglichte. Tatsächlich ermöglicht haben es natürlich die tausende von Arbeitern, die für diesen Finanzier knechteten. Bekannt in den USA

Tympanon der Kathedrale Notre Dame von Bayeux (um 1260)

Das südliche, rechts befindliche Westportal der Kathedrale Notre Dame von Bayeux ist äußerst komplex aufgebaut, es ist eine der detailreichsten Weltgerichtsdarstellungen des Mittelalters in Stein an einem Sakralbau. Das Portal besteht aus fünf Feldern oder Etagen, die nach unten immer länger werden. Oben befindet sich Christus Pantokrator als Weltenherrscher, unten

José Samson: Lilla Alby-Kirche in Sundbyberg (1957)

Dieses Segmentbogenfenster befindet sich oberhalb des Altares der alten Lilla Alby-Kirche in Sundbyberg, einer protestantischen Gemeinde in der schwedischen Provinz Stockholm. Die Arbeit aus dem Jahr 1957 stammt von José Samson, der in Sundbyberg lebt und arbeitet.Das Segmentfenster erinnert auf den ersten Blick an ein Wimmelbild, hier gibt es keinen

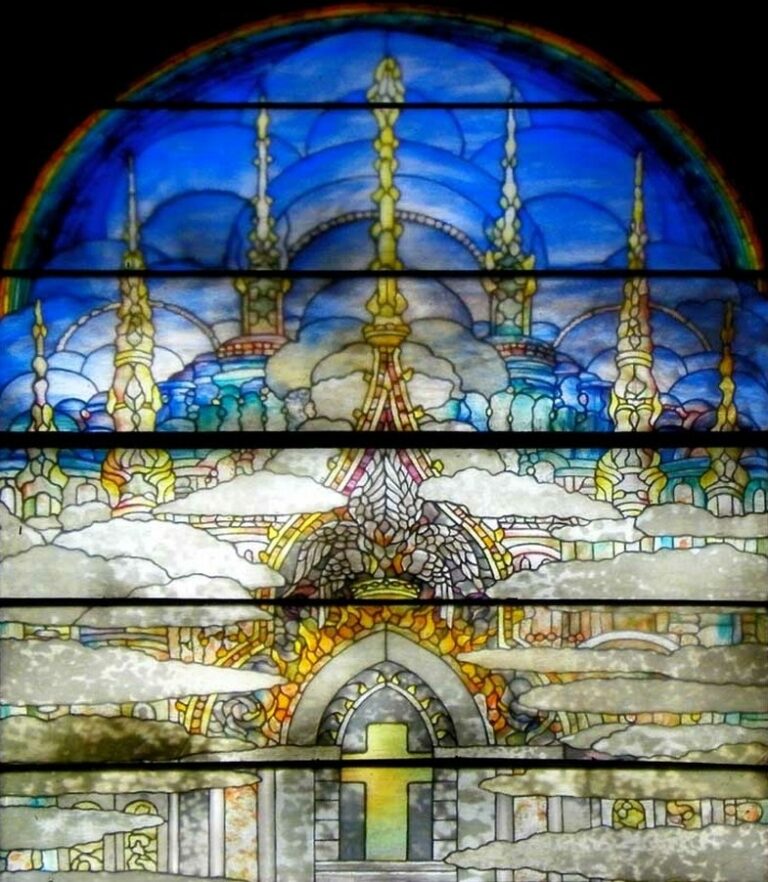

Frederick Wilson (1858-1932): First Presbyterian Church in Buffalo (1917)

Der britische Glasdesigner Frederick Wilson (1858-1932), ein gebürtiger Ire, entwarf im Jahr 1917 ein dreischiffiges Zentralfenster für die First Presbyterian Church in Buffalo im US-Bundesstaat New York. Es gilt zu Recht als ein Meisterwerk des Art Nouveau in den USA, wie überhaupt Wilson auf die Kunstentwicklung der USA im Bereich

Franz Dewald (1911-1990): St. Josef in Sennfeld (1969)

St. Josef ist eine römisch-katholische Hallenkirche mit freistehendem Glockenturm. Beides wurde Ende der 1960er Jahre in dem Hang einer Neubausiedlung der Ortschaft Sennfeld bei Adelsheim im Neckar-Odenwald-Kreis im Norden Baden-Württembergs errichtet. Die Kirche besitzt einen umfangreichen Bestand an Glasfenstern, u.a.

Pieter van der Borcht (1545-1608): Maria Immaculata nach dem Hohelied (um 1590)

Auch von Pieter van der Borcht/Petrus van der Borcht (1545-1608) kennen wir eine Darstellung der Maria Immaculata. In diesem Fall wundert es wenig, denn hinter dem illustren Namen Borcht verbergen sich vermutlich mehrere flämische Künstler, die zwischen 1535 und 1608

Krypta aus St. Marien in Lengfeld (1965)

St. Marien in Lengfeld befindet sich im Otzberger am Rand des Odenwaldes in Südhessen. Das Gebäude ist unter Gläubigen besser bekannt als römisch-katholische Kirche „Maria Sieben Schmerzen“. Eingeweiht wurde es am 30. Mai 1965 durch den Bischof Josef Maria Reuß

Josef Scheuer (1885-1967): St. Rochus-Kapelle in Heiligenhaus (1925)

In Heiligenhaus, einem Ortsteil von Overath (Bergisches Land), gibt es die römisch-katholische Kirche St. Rochus und in unmittelbare Nähe die Kapelle St. Rochus. Der Bau von 1840 ist älter als die Kirche von 1936, die nach einem weiteren Kirchenneubau 1967

Paul Nagel (1925-2016): Deckenmalerei der Edith-Stein-Kapelle in Bensheim (1987)

1980 brannte es im Bensheimer Priesterseminar. Die Erzdiözese Köln ergriff die Gelegenheit, die Räumlichkeiten nicht mehr als Seminar wiederherzustellen, sondern zu einem Tagungszentrum und Hotel umzubauen. Neben einer kleinen Hauskapelle errichtete man die neue Edith-Stein-Kapelle im Zentrum der vierflügeligen völlig

Historistische Himmelspforte aus St. Johannes Baptist in Neheim (1913)

Unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg wurde noch im Jahr 1913 die römisch-katholische Kirche St. Johannes Baptist in Neheim mit einer imposanten Porta Coeli ausgestattet. Das mehrteilige Fenster stammt von der Kölner Glasmalerei und Kunstgießerei Schneiders & Schmolz. 1976 wurde es

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.