LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Karl Alexander Dedy (1935-2020): Fenster aus der Kapelle des St. Josefshauses in Refrath (1986)

Das St. Josefshaus ist ein Altenheim mit vollstationärer Pflege in Refrath, einem Stadtteil von Bergisch Gladbach. 1954 war das Haus von den Pallottinerinnen gegründet worden und es befindet sich heute in der Trägerschaft der Altenhilfe St. Marien gGmbH.Hinter der Empore, auf der Seite dem Altar gegenüber, befand sich ursprünglich eine

Erhardt Klonk (1898-1984): Rundfenster in der Nikolaikirche Caldern (1973)

Die Nikolaikirche im nordhessischen Caldern war ursprünglich Teil eines Zisterzienserklosters, dessen Anlage noch im Kern erkennbar ist. Von hier aus wurde das Lahntal urbar gemacht und Kulturarbeit geleistet, bis das Kloster verfiel und im Zuge der Reformation aufgelöst wurde. Die Kirche wurde dann zur heutigen evangelischen Ortsgemeinde von Caldern. Das

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Glaskunstwerk an der Brettacher Leichenhalle (1969)

Die evangelische Kirche von Brettach besitzt bereits eine Malerei des Neuen Jerusalem von 1681 und ein Glasfenster mit diesem Motiv, das knapp dreihundert Jahre später entstand, 1963. In unmittelbarer Nähe der Kirche, an der Außenseite der angrenzenden Leichenhalle, wurde dieses Motiv ein weiteres Mal aufgenommen. Dort schmückt es den offenen

Franz Nüssel (1927-1999): Jerusalems-Leuchter der St.-Nicolai-Kirche in Weiboldshausen (1986)

Die evangelische St.-Nicolai-Kirche der Gemeinde Weiboldshausen gehört zum mittelfränkischen Dekanat Weißenburg. Im Mai des Jahres 1985 bekam der Fürther Goldschmied und Kunsthandwerker Franz Nüssel (1927-1999) vom damaligen Pfarrer Fischer den Auftrag, sich Gedanken zu einem neuen Leuchter für die Kirche zu machen. Nüssel schien der geeignete Mann, denn er hatte

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine Kapelle als Teil ihres Dienstes. Die Gemeinschaft selbst wurde Ende der 1980er Jahre gegründet. 1985

David Hetland (1947-2006): Bethlehem Lutheran Church in Fergus Falls (1993)

Dieses Fenster war ein Auftragswerk einer US-amerikanischen protestantischen Gemeinde aus dem Jahr 1993. Es gibt einen Klappentext auf einer Grußkarte, der die Fensterkunst auf dem Cover zeigt, übersetzt lauten die Zeilen: „Auf dem Umschlag ist die Darstellung eines Buntglasfensters zu sehen, das für den Eingang der Bethlehem Lutheran Church in

David Hetland (1947-2006): Seitenfenster der Lutheran Church of the Cross (2000-2001)

Die lutherische Kreuzkirche (LCC) in West Fargo, North Dakota, wurde ab 1982 erbaut, die Gemeinde war kurz zuvor 1981 offiziell gegründet worden. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen die Einweihung des ökumenischen Glockenturms im Jahr 1987 und des Cross Way Centers im Jahr 1991. Erst dann kam es zum Einbau hochwertiger

„Das Leben und der Bericht über Wunder des heiligen Basilius sowie der Vision seines Schülers Gregors“ aus Moskau (1912)

„Das Leben und der Bericht über Wunder des heiligen Basilius sowie der Vision seines Schülers Gregors“ erschien 1912 in Moskau. Es war ein Projekt der christlichen Druckerei des Preobraschenski-Almosenhaus, dem spirituellen Zentrum der altgläubigen Kultur der Fedoseyevo-Gemeinde seit dem frühen 19. Jahrhundert. Vorlage war ein handgeschriebenes Menäon des Metropoliten Makarios.

Gury Nikitin (um 1620-1691): Fresken im Dreifaltigkeitskloster Danilov in Pereslawl (1661-1668)

Eine der ersten großen Aufträge des russischen Malers Gurij (Gury) Nikitin war die Ausschmückung des Danilov-Kloster der Heiligen Dreifaltigkeit in Pereslawl (auch Dreifaltigkeitskloster Danilov). Danilov bezieht sich dabei auf den Heiligen Daniel, dessen 1652 entdeckten Reliquien in der Kathedrale aufbewahrt werden. Die Folge: Zahlreiche Pilger aus der gesamten Rus pilgerten

Escudos de Monja (Nonnenschilder) aus Mexiko (17. Jh.)

„Escudos de Monja“ gab es in Deutschland kaum, daher fehlt auch eine gängige Bezeichnung. Wortwörtlich heißt es aus dem Spanischen übersetzt „Nonnenschild“ oder „Nonnenabzeichen“. Es waren kleine Medaillons von etwa zehn Zentimetern im Durchmesser mit einer frommen Malerei, fast immer Maria. Sie konnten dazu verwendet werden, am Hals das Gewand

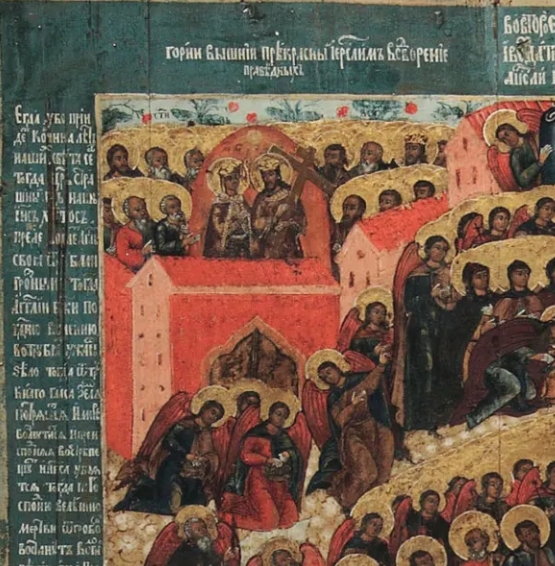

Weltgericht aus Iwanowo (1700-1750)

Diese russische Weltgerichtsikone befindet sich heute in der Sammlung des Museum-Reservats Pereslavl. Pereslavl gehört zum sogenannten „Goldenen Ring“ nordöstlich von Moskau mit zahlreichen historischen Klosteranlagen und Kirchen mit einem heute noch beachtlichen Bestand an Ikonen. Diese mit dem Motiv des Weltgerichts soll aus dem 18. Jahrhundert stammen, als die bildlichen

Iwan Plotnikow: Weltgerichtsikone aus Kostroma (1750-1800)

Die russische Stadt Kostroma war im 17. und 18. Jahrhundert führend in der Produktion von Ikonenmalereien. Die Motive waren von großer Unterschiedlichkeit, viel Neues lässt sich erstmals in Kostroma nachweisen. Was das Neue Jerusalem angeht, lässt sich hier ebenfalls Vielfalt feststellen; die Stadt konnte als barockes Jerusalemoval ebenso erscheinen wie

Gury Nikitin (um 1620-1691): Wandmalerei aus der Kirche zum Heiligen Kreuz in Tutajew (1658)

Die Kirche zum Heiligen Kreuz (auch Kreuzerhöhungskathedrale) ist eine von zwei Kathedralen in Tutajew in der Oblast Jaroslawl, einem Zentrum der russischen Ikonenmalerei. Demnach besitzt auch diese Kirche zahlreiche Ikonen im typischen Jaroslawl-Stil, ermöglicht durch das Adelshaus der Romanows, die den Bau dieser Kirche 1658/59 maßgeblich förderten. Die Kirche ist

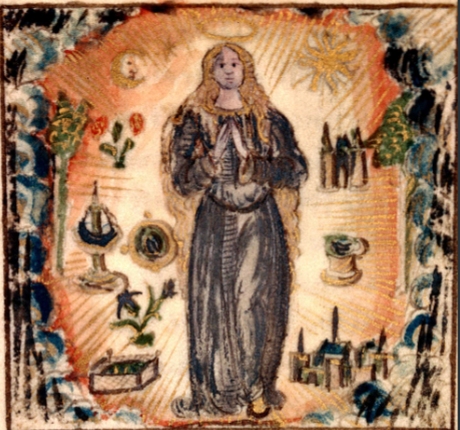

MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

In der Mitte des 16. Jahrhundert war das Thema Tota Pulchra, also die Maria Immaculata mit ihren Symbolen der Reinheit nach der Lauretanischen Litanei, längst etabliert. Die großen Stundenbücher waren geschrieben, das Thema findet sich jetzt eher auf Kupferstichen und als Glasmalerei. Dennoch ist um 1550 noch eine letzte Miniatur

Mönch Palladius „Predigt über die Wiederkunft Christi“ (um 1760)

Es ist ein Charakteristikum der Ostkirche, dass das Himmlische Jerusalem stark von Paradiesvorstellungen mit geprägt ist, mit zwei Konsequenzen, erstens: Die Himmelspforte wie auch die Paradiespforte ähneln sich, und zweitens wird das Neue Jerusalem mitunter als Paradiesgarten mit Wiesen, Blumen, Büschen und Bäumen dargestellt. Beides zeichnet auch diese Miniatur aus,

Weltgericht aus Melaya Guba (18. Jh.)

Den Aufbau dieser Ikone darf man als „klassisch“ bezeichnen, in Kürze: Christus in der der Mitte in einer runden Mandorla, von Engeln und Heiligen umgeben, die in langen Reihen geordnet sind. Links unten befindet sich das Paradies mit der ersten Pforte, recht die rot glühende Hölle. Von dort bewegt sich

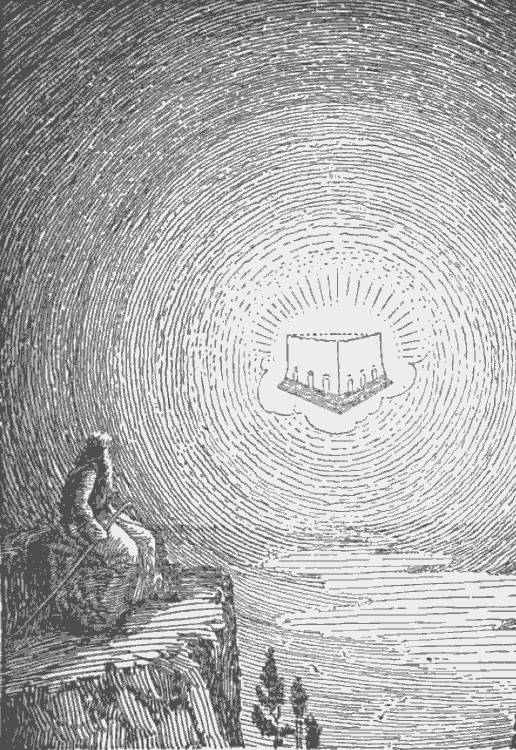

Charles T. Russell: „The Finished Mystery“/„Das vollendete Geheimnis“ (1917 und 1919)

Ein älterer Mann, der auf einem Felssporn wie auf einer Theaterloge Platz genommen hat, blickt gebannt auf eine Himmelserscheinung. In seiner Hand befindet sich ein langer Stab: Er dienst vermutlich nicht zum Vermessen der Stadt, sondern als Pilgerstab. Besonders beeindruckt die Anordnung des Lichtes und belegt zeichnerisches Können: Konzentrische Lichtkreis

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Diese Temperamalerei auf goldenem Hintergrund hat den Titel „Die Versammlung der Engel“ und wird der russischen Schule der Ikonenmalerei zugerechnet. Sie zeigt eine Art himmlische Liturgie, bei der Engel und Heilige um Christus auf seinem Thron versammelt sind und das ewige Abendmahl einnehmen. Christus erscheint darauf in der Mittelachse drei

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine Kapelle als Teil ihres Dienstes.

David Hetland (1947-2006): Bethlehem Lutheran Church in Fergus Falls (1993)

Dieses Fenster war ein Auftragswerk einer US-amerikanischen protestantischen Gemeinde aus dem Jahr 1993. Es gibt einen Klappentext auf einer Grußkarte, der die Fensterkunst auf dem Cover zeigt, übersetzt lauten die Zeilen: „Auf dem Umschlag ist die Darstellung eines Buntglasfensters zu

David Hetland (1947-2006): Seitenfenster der Lutheran Church of the Cross (2000-2001)

Die lutherische Kreuzkirche (LCC) in West Fargo, North Dakota, wurde ab 1982 erbaut, die Gemeinde war kurz zuvor 1981 offiziell gegründet worden. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen die Einweihung des ökumenischen Glockenturms im Jahr 1987 und des Cross Way Centers

Karl Alexander Dedy (1935-2020): Fenster aus der Kapelle des St. Josefshauses in Refrath (1986)

Das St. Josefshaus ist ein Altenheim mit vollstationärer Pflege in Refrath, einem Stadtteil von Bergisch Gladbach. 1954 war das Haus von den Pallottinerinnen gegründet worden und es befindet sich heute in der Trägerschaft der Altenhilfe St. Marien gGmbH.Hinter der Empore,

„Das Leben und der Bericht über Wunder des heiligen Basilius sowie der Vision seines Schülers Gregors“ aus Moskau (1912)

„Das Leben und der Bericht über Wunder des heiligen Basilius sowie der Vision seines Schülers Gregors“ erschien 1912 in Moskau. Es war ein Projekt der christlichen Druckerei des Preobraschenski-Almosenhaus, dem spirituellen Zentrum der altgläubigen Kultur der Fedoseyevo-Gemeinde seit dem frühen

Gury Nikitin (um 1620-1691): Fresken im Dreifaltigkeitskloster Danilov in Pereslawl (1661-1668)

Eine der ersten großen Aufträge des russischen Malers Gurij (Gury) Nikitin war die Ausschmückung des Danilov-Kloster der Heiligen Dreifaltigkeit in Pereslawl (auch Dreifaltigkeitskloster Danilov). Danilov bezieht sich dabei auf den Heiligen Daniel, dessen 1652 entdeckten Reliquien in der Kathedrale aufbewahrt

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.