LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Ludwig Richard Conradi (1856-1939): „Weissagung und Weltgeschichte“ (Ausgabe 1922)

Im Jahr 1922 erschien die 12. Auflage (195. Tausend) von „Weissagung und Weltgeschichte“. Dabei handelt es sich um einen Klassiker des adventistischen Missionsdirektors Ludwig Richard Conradi (1856-1939), der endzeitliche Thematiken in einen Bezug zu den Zeitereignissen und konkreten Örtlichkeiten setzte. Auf Seite 320 wurde über die Überschrift eine Vignette gesetzt,

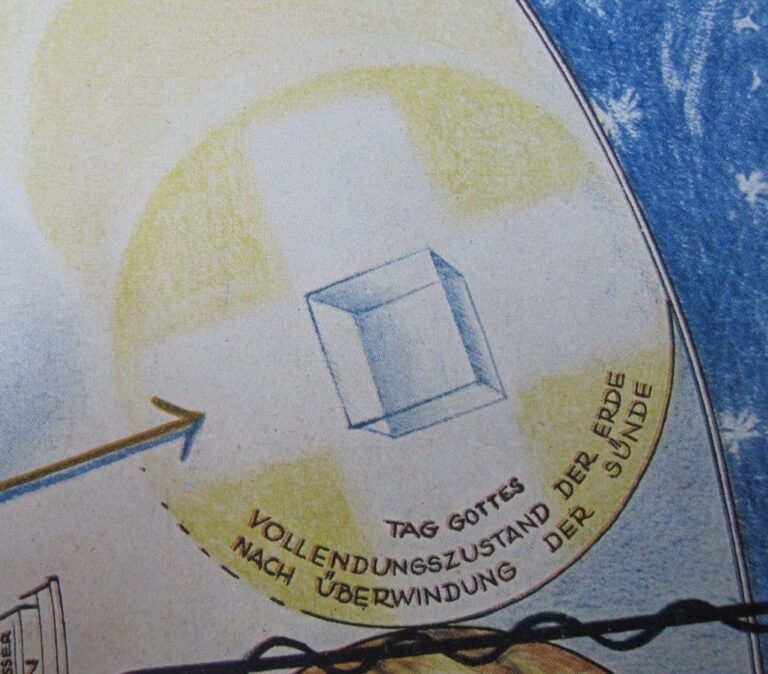

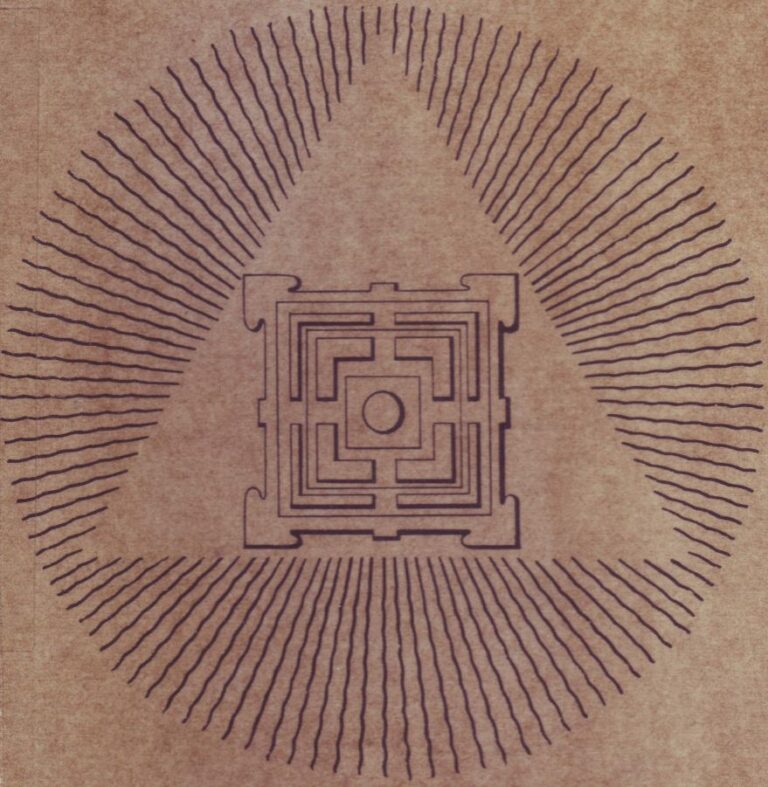

Johann Legiehn (1898-1959): Graphische Erlösungskarte (1950)

In der Zeit nach dem Zusammenbruch 1945 hatten vor allem angloamerikanische Freikirchen in Deutschland regen Zulauf. Hier versammelten sich Menschen mit echten Hoffnungen auf einen moralisch-religiösen Neuanfang wie auch solche nach der Suche nach materiellen Vorteilen. Eine der Personen, die während der Nachkriegszeit in Schrift und Wort Orientierung gaben, war

Mate Mink-Born (1882-1969): Buchillustration „St. Johannes“ (1927)

Die folgende Farbzeichnung ist signiert und datiert: „M. Mink-Born 1927“. Es ist eine frühe Auftragsarbeit der Malerin Mate Mink-Born (1882-1969). Angefertigt wurde sie für die römisch-katholische Missionszeitschrift „Stadt Gottes“, die ja, ihrem Namen entsprechend, öfters Abbildungen des Himmlischen Jerusalem präsentierte. Soweit ich sehe, ist es einer der ersten künstlerischen Beiträge

Paul Gustave Doré (1832-1883), Héliodore-Joseph Pisan (1822-1890): Jerusalems-Illustration zu „La Sainte Bible“ (1865)

Paul Gustave Doré (1832-1883) war ein äußerst erfolgreicher französischer Maler, Grafiker und Buchillustrator. Um 1866 schuf er in Paris mehrere Illustrationen zu einer zweibändigen französischsprachigen Vulgata-Bibelausgabe mit dem Titel „La Sainte Bible“, die dann im Jahr 1866 bei dem Verleger Alfred Mame (1811-1893) in Tours erschien. Dorés Bibel-Illustrationen gehören noch

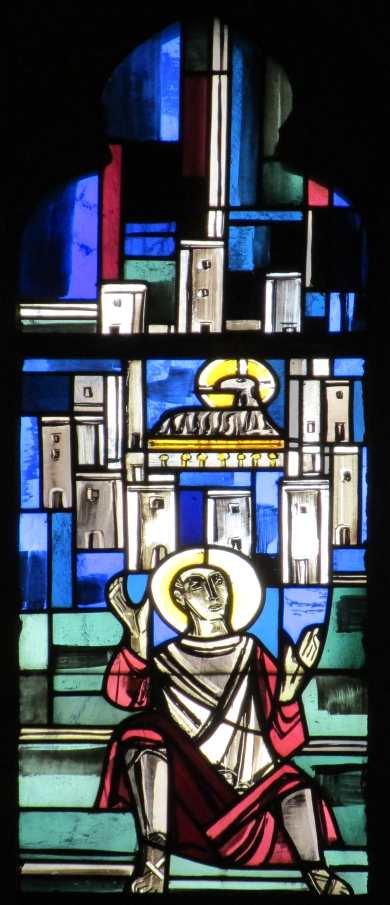

Claus Wallner (1926-1979): Evangelische Kirche zu Steinbek (1954)

Claus Wallner (1926-1979) war vor allem am Wiederaufbau Norddeutschlands beteiligt und hat dort in vielen Kirchen und Kapellen neue Glasfenster gestaltet, in den 1950er Jahren dabei auch mindestens zwei Mal thematisch das Himmlische Jerusalem aufgegriffen. Im Jahr 1954 wurden in der neuen evangelischen Kirche zu Steinbek, einem Ortsteil in Hamburg,

Siegfried Assmann (1925-2021): Fensterwand in Hamburgs Kirche „Zu den zwölf Aposteln“ (1958)

Der Ort Lurup ist ein Stadtteil am nordwestlichen Rand Hamburgs im Bezirk Altona. Sakral wird er von der evangelisch-lutherischen Kirche „Zu den zwölf Aposteln“ geprägt, die nach dem Krieg in der wachsenden Neubausiedlung gebaut wurde. Die moderne Backsteinkirche mit einem Campanile ist vor allem für ihre Glasmalereien bekannter, dem hauptsächlichen

Gerhard Hausmann (1922-2015): Altar der evangelischen Kirche in Tonndorf (1956)

Das Altarbild der evangelisch-lutherischen von Tonndorf (Hamburg) ist ein Highlight und Schmuckstück der Anfang der 1950er Jahre neu erbauten Kirche. Es zeigt auf der rechten Seite das Himmlische Jerusalem in überwiegend abstrakter Weise. Jeweils drei Rechtecke wurden übereinander gesetzt, insgesamt sind es zwölf. Auf schwarzem Hintergrund heben sich die Seitenrahmungen

Adventisten: Illustration aus „Bible Story“ (1956)

An der zehnbändigen Serie „Bible Story“ waren an die zwanzig verschiedene Grafiker und Illustratoren beteiligt, die die einzelnen Bände in einem überraschend einheitlichen figürlichen Stil mit leicht einprägsamen Farbzeichnungen versahen. Einige der Abbildungen wurden auch in anderen Magazinen gedruckt und wurden über Jahre relativ populär. Zwar sind die meisten (ausschließlich

Yuliy Andreevich Rybakov (geb. 1946): Malerei „Nördliches Wunder“ /„Auferstehung“ (1987)

Dieses Acrylgemälde des Malers, Dissidenten und Abgeordneten der russischen Staatsduma (1993-2003), Юлий Андрéевич Рыбакóв (Yuliy Andreevich Rybakov, geb. 1946), mit dem Titel „Nördliches Wunder“ hat das Neue Jerusalem zum Thema. Der zweite Alternativtitel der Arbeit, „Auferstehung“, verweist auf die Bedeutung der Auferstehung in der Ostkirche (daher auch Auferstehungsikonen), während die

Fresko aus Bollerup (1476)

Dieses Himmlische Jerusalem, datiert auf das Jahr 1476, präsentiert sich als Tabernakel-Kirchlein, hier auf einem gemauerten schwarzen Fundament mit einer deutlich zu erkennenden Bossequaderung. Zwischen dieses Fundament zieht sich etwa auf Höhe des ersten Drittels eine Reihe von Kreisen von links nach rechts und unterbricht die Quaderung: Dies sind die

Fresken aus der Kirche Peter und Paul in Oberwöllan (1494)

Die römisch-katholische Kirche Peter und Paul liegt in einer Höhe von etwa 1200 Metern in Oberwöllan am Südhang des Wöllaner Nocks und gehört zur Gemeinde Arriach in Kärnten. Im Chor der abgelegenen Kirche haben sich spätmittelalterliche Fresken eines unbekannten Meisters aus dem Jahr 1494 erhalten. An der Südwand, rechtsseitig vor

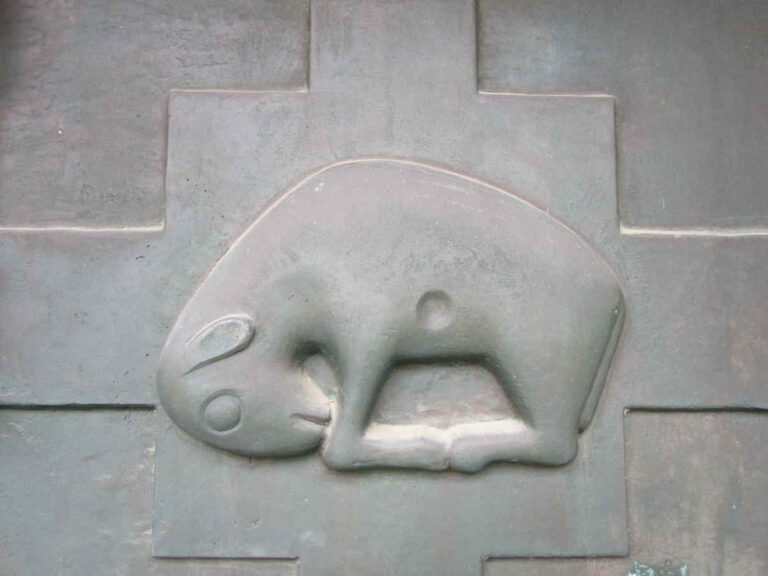

Toni Zenz (1915-2014): Türflügelrelief der St. Agnes-Kirche aus Tonndorf (1965)

Der Kölner Bildhauer Toni Zenz (1915-2014) schuf vor allem Bronzearbeiten im Stil von Ernst Barlach und Käthe Kollwitz. Der Künstler teilte zu seinem eigenen Werk in dieser Tradition mit: „Die Ausarbeitung der vier Türen stellte eine besondere Herausforderung dar. Ein befreundeter Bildhauer (S. Hürten) kam ebenfalls für die Türen in

Fritz Fleer (1921-1997): Portal der Katharinenkirche in Hamburg (1963)

Seit dem späten 15. Jahrhundert war das Himmlische Jerusalem aus dem Tympanon als Motiv so gut wie verschwunden. In den 1960er Jahren begann man auf einmal, dieses Thema bei Kirchentüren wieder aufzugreifen. Vielleicht lag es auch daran, dass es jetzt möglich war, die provisorischen Nottüren der ersten Nachkriegsjahre durch höherwertige

Pedro Díaz de Oviedo: Retabel in San Saturnino aus Artajona (um 1510)

Das große Retabel der mittelalterlichen Wehrkirche San Saturnino (auch „El Cerco“ genannt) in Artajona, Navarra, zeigt im oberen Bereich eine Lauretanische Litanei mit ihren üblichen Symbolen. Es ist eine „Tota Pulchra“ aus der Malerschule des Pedro Diaz de Oviedo, der bekannt ist für den Hauptaltar der Kathedrale von Tudela. Mit

Jan van Rijckenborgh (1896-1968): Christianopolis (1978)

Jan van Rijckenborgh (Pseudonym für Jan Leene; 1896-1968) gründete im Jahr 1946 das Lectorium Rosicrucianum mit Hauptsitz in Haarlem in den Niederlanden. Mit dieser esoterischen Bewegung wollte Rijckenborgh geistig auf den Wiederaufbau einwirken. Mitunter bezeichnete sich van Rijckenborgh selbstbewusst, aber auch anmaßend als „Abgesandter der großen Lichtbruderschaft“. Intensiv beschäftigte er

Sigwardskirche in Idensen (um 1130)

Die Sigwardskirche in Idensen bei der Stadt Wunstorf wurde um 1130 farbig ausgemalt. Zur Zeit ihrer Entstehung im 12. Jahrhundert gehörte die Kirche zu den bedeutenden Sakralbauten Niedersachsens. Sie wurde den 11.000 Jungfrauen gewidmet: Die christliche Königstochter Ursula sollte den

Friedrich Pohl (geb. 1957): Kirche am Jungfernkopf (2004)

Anfang des 21. Jahrhunderts setzte sich der Bildhauer und Glaskünstler Friedrich Pohl (geb. 1957) intensiv mit der Raumsituation der Kirche am Jungfernkopf auseinander. Diese ist eine evangelische Kirche in einer Neubausiedlung von Kassel, die 1953/54, damals hauptsächlich für viele zugezogene

Charles Crodel (1894-1973): Peterskirche in Frankfurt am Main (um 1965)

Die evangelische Peterskirche ist eine der sogenannten Dotationskirchen der Stadt Frankfurt am Main. Sie ist seit 1803 Eigentum der Stadt, die zu ewigem Unterhalt und Betrieb verpflichtet ist, unabhängig davon, ob es in Zukunft überhaupt noch Christen in Frankfurt gibt.

Gerhard Hausmann (1922-2015): Kirche des Diakonissenmutterhauses in Hannover (1960)

Die Kirche des Mutterhauses der Diakonissen in Hannover wurde im letzten Weltkrieg zerstört. 1959 bis 1960 schmückte man den Wiederaufbau mit einem expressionistischen Wandfresko, welches Gerhard Hausmann (1922-2015) aus Hamburg geschaffen hat. Zu sehen ist auf dem 11 x 8,5

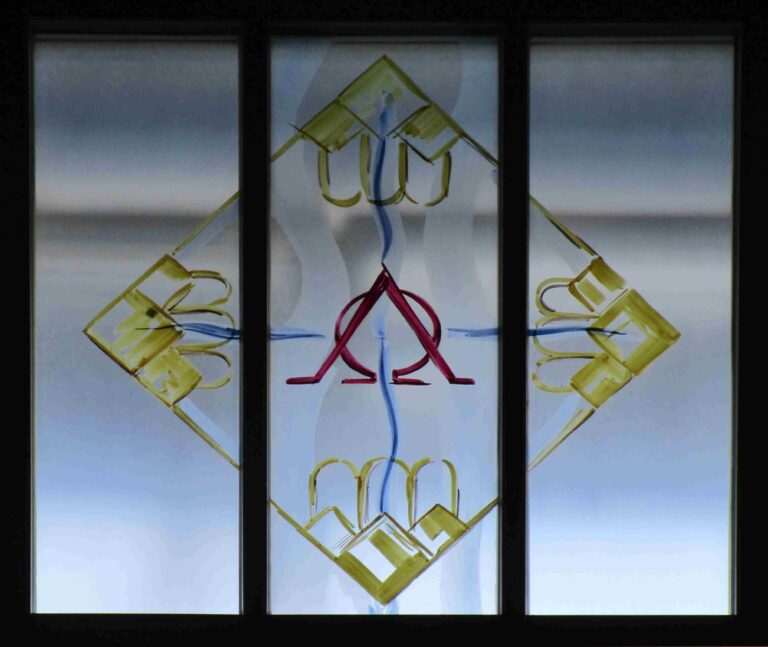

Heinz Kassung (1935-2013): Liebfrauenkirche in Koblenz (2013)

Zwei neue Kirchenfenster des Künstlers Heinz Kassung (1935-2013) wurden während eines Gedenkgottesdienstes im November 2013 in der römisch-katholischen Liebfrauenkirche in Koblenz eingeweiht. Es war eine der letzten Arbeiten des Künstlers überhaupt, der wenige Wochen nach der Einweihung verstarb. Kassung war

Tristan Ruhlmann (1923-1982): St. Martin in Schwalbach (1973)

Tristan Ruhlmann (1923-1982) war ein französischer Glasmaler und Mosaizist, der vor allem im Elsass und im Saarland arbeitete. In der römisch-katholischen Kirche St. Martin Schwalbach war er sogar zwei Mal tätig, zunächst 1954 bis 1956, und dann erneut von 1972

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.