LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Gabriel José de Ovalle: Himmelspforte aus dem „Instituto Nacional de Antropología e Historia Museo de Guadalupe“ (1724)

Das „Instituto Nacional de Antropología e Historia Museo de Guadalupe“ im mexikanischen Zacatecas besitzt unter anderem eine Malerei des Mexikaners Gabriel José de Ovalle. Das auf das Jahr 1724 bestimmte und signierte Ölgemälde hat die Maria Immaculata zum hauptsächlichen Thema. Auf der rechten Seite findet man als eines der Mariensymbole

Miguel J. Zendejas (1724-1816): Himmelspforte aus Puebla (um 1760)

Der mexikanische Maler Miguel Jerónimo Zendejas (1724-1816) schuf um das Jahr 1760 das Ölgemälde „La Inmaculada Concepción“ für die Kapelle des Dritten Ordens der römisch-katholischen Klosterkirche Carmen im mexikanischen Puebla. Auf diesem Werk ist über einer Himmelstreppe an der linken Bildseite eine spätbarocke Pforte gesetzt. Die Architektur in goldener Farbe

Cristóbal Lozano (1705-1776): Himmelspforte aus der Kathedrale von Lima (1745)

Mit einem Entstehungsjahr von 1745 gehört diese unscheinbare Himmelspforte einer Maria-Immaculata-Darstellung bereits zu den späteren Ausführungen dieses Sujets. Es handelt sich um eine Arbeit von Cristóbal Lozano (1705-1776). Lozano war ein in Lima geborener Maler, der in der Mitte des 18. Jahrhunderts der Barockschule von Lima angehörte und als der

Francisco de Morales: „Benedicta de Yuriria“ (um 1580) und Maria Immaculata (um 1590)

Diese anonyme Darstellung der Maria Immaculata aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, um 1580, mit dem Titel „Benedicta de Yuriria“ wird dem Maler Francisco de Morales zugeschrieben. Zu beiden Seiten Mariens findet sich eine aufwendig gestaltete Himmelspforte, farblich zurückhaltend leicht grau bzw. blau, getragen von einem Engel, im Stil

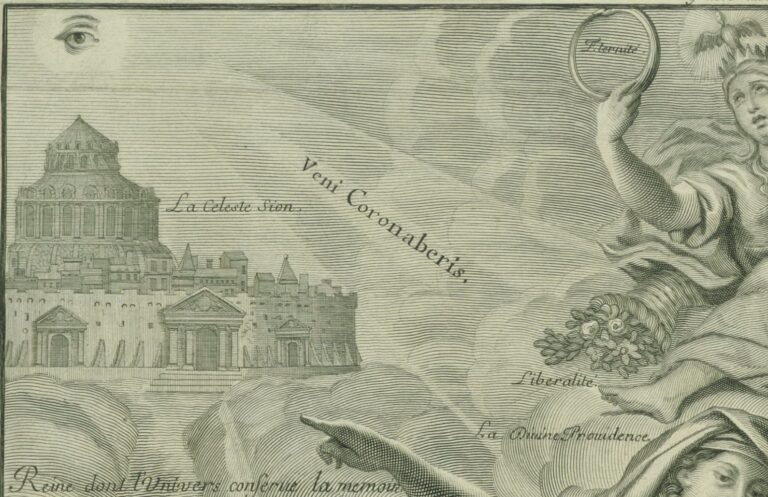

Pierre Landry (geb. vor 1631-1701): Tugendallegorie (1684)

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts befand sich das Christentum infolge der Aufklärung, der Religionsstreitereien und naturwissenschaftlichen Erkenntnisse in einer schweren Krise, die sich natürlich auch auf die Kunst ersetzt. Kirchen wurden durch antike Tempelbauten ausgetauscht, frommes Leben wurde jetzt weniger durch die Darstellung von Heiligen zum Ausdruck gebracht, sondern vermehrt

Manuel Galicia: Maria Immaculata aus San Francisco de Asís in Ozumba (um 1680)

Um das Jahr 1680 malte Manuel Galicia, gemeinsam mit dem Mexikaner José Rodríguez Carnero, eine Maria Immaculata für die römisch-katholische Kapelle San Francisco de Asís im mexikanischen Ozumba. Der Erhaltungszustand der Ölmalerei ist heute schlecht, der Firnis müsste dringend gereinigt werden, wozu die kleine Ortsgemeinde jedoch bislang nicht die Mittel

Jan Ziarnko (um 1575 – um 1630): Kalender (1619)

Kalender wären eigentlich bestens dazu geeignet, das Himmlische Jerusalem als Ziel- und Endpunkt aller zeitlichen Bemühungen zu thematisieren. Dennoch gibt es nur sehr wenige Beispiele, was vielleicht daran liegt, dass Kalender nur selten aufgehoben, sondern mit Ablauf des Jahres entsorgt wurden. Ein seltenes erhaltenes Beispiel ist ein Almanach für das

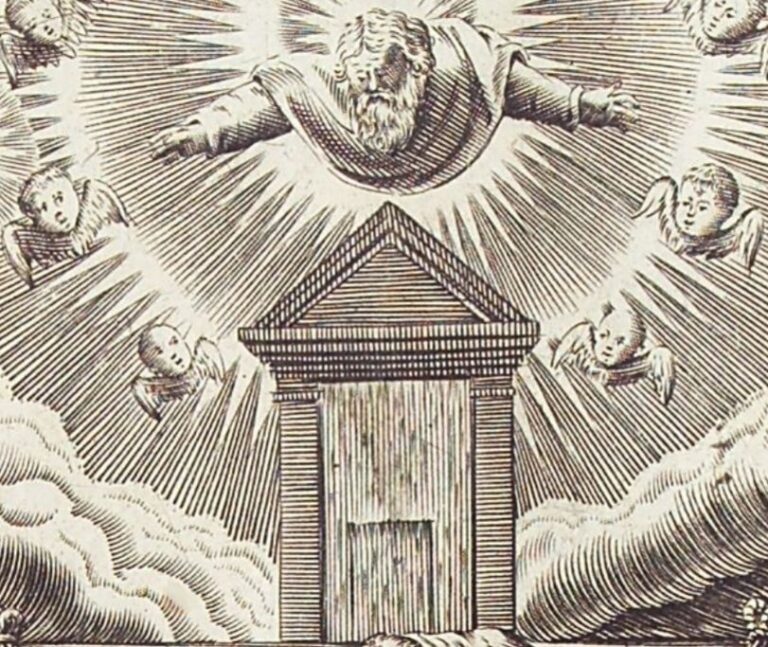

Kupferstich „Vera religiosi efigies“ (um 1610)

Der Kupferstich „Vera religiosi efigies“ („Enthüllung der wahren Religion“) bezieht sich in allegorischer Form auf ein Werk des englischen Philosophen Francis Bacon (1561-1626). Es ist ein römisch-katholischer Beitrag, der die wahre Religion betrachtete (i.e. die römisch-katholische Kirche). Die Herstellung kann ziemlich genau auf das Jahr 1610 bestimmt werden. Im unteren

Francisco Martínez (1574-1626): Maria Immaculata aus San Benito in Viejo (um 1611)

Das Nationalmuseum des Kollegs San Gregorio in Valladolid besitzt ein 291 x 166 Zentimeter großes Ölgemälde mit einer Darstellung der Maria Immaculata, welches sich zuvor in der römisch-katholischen Kirche San Benito in Viejo befand. Die Arbeit ist von Francisco Martínez (1574-1626) geschaffen worden, dessen Familie zahlreiche Kirchen in Kastilien mit

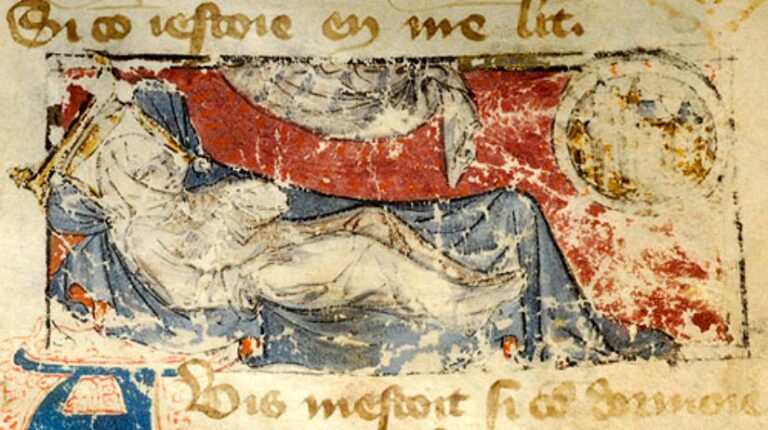

MS 532: Guillaume de Digullevilles Pélerinage (um 1350)

Um 1350 dürfte die Handschrift MS 532 (früher MS 845) aus der Stadtbibliothek Arras in der Region Nord-Pas-de-Calais entstanden sein, einige Jahre vor der Ausgabe MS 768. Fol. 75v zeigt eine für eine Pélerinage durchaus ungewöhnliche Miniatur: Die Figur des Mönches ist hier außerhalb des eigentlichen Bildes an den linken

MS Yates Thompson 27: Stundenbuch (1353-1363)

Dieses Stundenbuch wurde in Zentralfrankreich, aller Wahrscheinlichkeit nach in Paris, angefertigt. Das Exemplar der Jolanthe von Flandern-Cassel (gest. 1395), Tochter Roberts de Dampierre, wird dem Künstler Jean le Noir (1331-1375) zugeschrieben. Ein Stundenbuch (latinisiert auch Horarium) war dem Aufbau nach dem Brevier der Römisch-Katholischen Kirche ähnlich. Es ist ein Gebet-

MS Cod. Gall. 30: Pélerinage des Guillaume de Digulleville (1348)

Auf das Jahr 1348 wird eine Ausgabe der „Pélerinage de la vie humaine“ des Guillaume de Digulleville (1295-1358) aus der Bayerischen Staatsbibliothek München (MS Cod. gall. 30) geschätzt. Sie ist damit die älteste illustrierte Pélerinage-Edition außerhalb Frankreichs und vermutlich noch zu Lebzeiten des Verfassers erschienen. Nur noch MS 772 kommt

MS 1038: Guillaume de Digullevilles Pélerinage (um 1350)

Aus der Zeit um 1350 stammt eine Pélerinage des Guillaume de Digulleville, die sich heute als MS 1038 in der New Yorker Morgan Library befindet. Die Handschrift ist eine der ältesten illustrierten Ausgaben dieses mittelalterlichen Romans überhaupt. Sechs Abbildungen, die das Neue Jerusalem zeigen, befinden sich verteilt auf fol. 1r

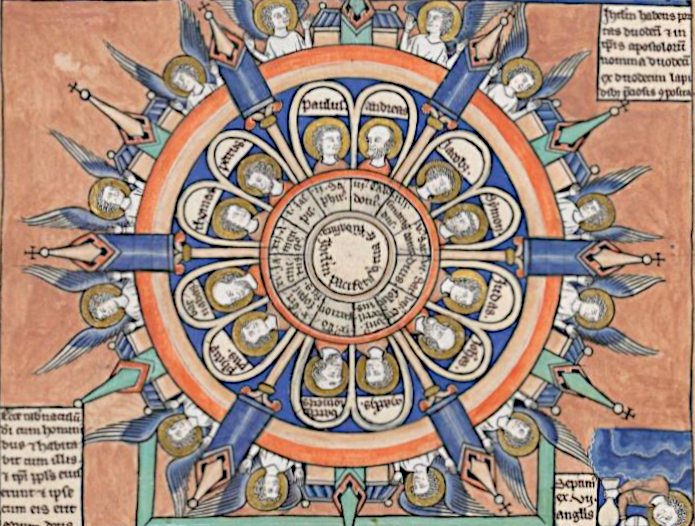

Radapokalypse Liber Floridus (um 1260)

Um 1260 entstand im nördlichen Frankreich eine besondere Ausgabe des Liber Floridus des Kanonikers Lambert de Saint-Omer (1061-1125), die sich heute im Besitz der Französischen Nationalbibliothek in Paris befindet (Signatur: MS Lat. 8865). Besonders ist sie hinsichtlich der Darstellungsform des Himmlischen Jerusalem, denn die Stadt wird hier als übergroßes Rad

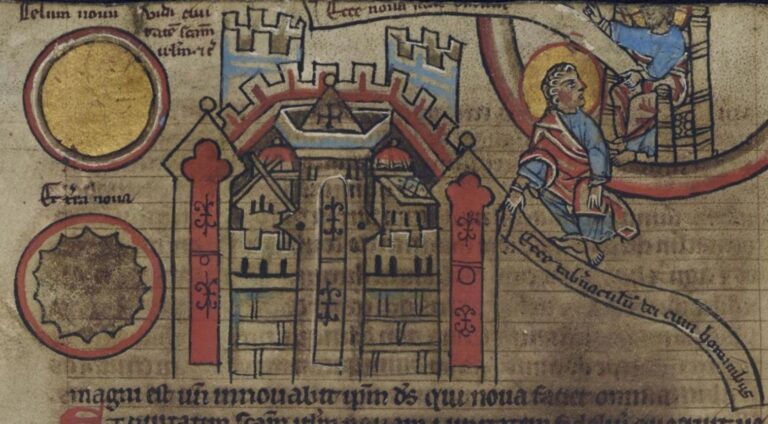

Mscr. Dresd. A 117: Apokalypsekommentar (um 1320)

Das Himmlische Jerusalem ist eine kleine Illustration am oberen Rand von fol. 94v. Links sind Sonne und Mond dargestellt, die eigentlich nicht mehr existieren, da die Stadt von Gott beleuchtet wird. Daher steht über den Gestirnen „celum novum“, bzw. „terra nova“. Gott oder Christus sitzt auf einem romanischen Thron auf

Albert Reinker (1926-2014): Wandgestaltung von St. Josef in Iserlohner Heide (2004)

In der römisch-katholischen Kirche St. Josef in Iserlohner Heide, einem Stadtteil der Stadt Iserlohn (Sauerland), wird eine skulpturale Altarwand samt dem Tabernakel an beiden Seiten von jeweils einem Glasfenster umgeben, das zusammen ein komplettes Himmlisches Jerusalem ergibt. Die große Kirche

Werner Gabel: Fenster der Martini-Kirche in Radevormwald (1959)

Unter den Bauwerken der Selbständigen Lutherischen Kirche Deutschlands ist diese Darstellung des Himmlischen Jerusalems nicht nur die älteste, sondern auch eine von besonderer Ausdrucksstärker und Suggestivität. Man findet das Buntglasfenster aus Antikglas, Blei und Schwarzlot in der Martini-Kirche in Radevormwald

Theodor Brockhinke (1839-1890) und Anton Becker (1862-1945): Marienaltar mit Civitas Dei aus St. Laurentius in Erwitte (1889)

Die Wiedenbrücker Malerschule ist der Sammelbegriff für mehrere Kunsthandwerksbetriebe im Raum von Rheda-Wiedenbrück, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf Sakralkunst im Stil des Historismus spezialisiert hatten. In Wiedenbrück profitierte vor allem das Goldschmiedehandwerk von dieser Entwicklung

Rudolf Yelin (1902-1991): Wandteppich der Christuskirche in Bayreuth (1966)

Rudolf Yelin (1902-1991) war ein Glaskünstler und Bildhauer, der in den 1950er und 1960er Jahren vor allem zahlreiche evangelische Kirchen in Baden-Württemberg mit Fenstern ausstattete. Daher ist die hier vorgestellte Arbeit in zweifacher Hinsicht eine Ausnahme: Erstens handelt es sich

Johann Franz Perdeth: Ölgemälde Maria Immaculata aus St. Bäumel in Thalmassing (1673)

Eines der wenigen Ölgemälde in Deutschland mit einer Darstellung der Maria Immaculata, das sich zudem noch nicht in einem Museum befindet, besitzt die römisch-katholische Kirche von St. Bäumel. Die intime Wallfahrtskirche befindet sich bei einem entlegenen Hof nahe bei Thalmassing

Kerstin Hofmann (geb. 1965): Aussegnungshalle in Alstätte (2017)

Die Aussegnungshalle auf dem Friedhof von Alstätte im westfälischen Westmünsterland war seit Jahren zu klein, so dass man um 2015 begann, bauliche Veränderungen zu planen. Ähnlich wie bei der nahegelegenen Friedhofskapelle in Ochtrup (1990) wollte man auch hier eine Zweisichtverglasung,

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.