LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Benvenuto Tisi, genannt Garofalo (1481-1559): Maria Immaculata (ab 1536)

Der italienische Meister Benvenuto Tisi (genannt Il Garofalo, 1481-1559) hat im Laufe seines Lebens mehrfach das Thema Maria Immaculata aufgegriffen. Der Meister ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich das Motiv in Italien verbreitete. Eine der Fassungen befindet sich heute im Kunstmuseum Pinacoteca di Brera in Mailand. Sie wurde für das

Wandfresko aus St. Osdacus in Mandelsloh (1493-1530)

Sankt Osdacus bzw. St. Osdag ist eine romanische Basilika in Mandelsloh, einem Ortsteil von Neustadt am Rübenberge in Niedersachsen. Bevor die Kirche nach der Reformation protestantisch wurde, war sie mit farbigen Wandmalereien ausgestattet worden. Da diese erst zwischen 1493 und 1530 entstanden waren, haben sie die Kirche nur kurze Zeit

Wandfresko aus Scholen (um 1500)

Die heute evangelische Dorfkirche in Scholen befindet sich im niedersächsischen Landkreis Diepholz. Die dortigen spätmittelalterlichen Farbmalereien wurden 1908 von Reinhold Ebeling aufgedeckt und 1913/14 restauriert. Wie auch anderswo wurden die Malereien, kurz nachdem sie entstanden waren, in Folge der Reformation weiß übertüncht. In dieser exzellenten Konservierung hielt sich die Farbe

Silbernes Immaculata-Schmuckrelief aus Südamerika (18. Jh.)

In der Barockepoche war die Beliebtheit der Maria Immaculata ungebrochen. Es gab jetzt einen Markt für kunstvolle Reliefs, die sich fromme oder fromm gebende Einzelpersonen oder Haushalte anschafften oder die damit beschenkt wurden. Ganz überwiegend wurden diese Arbeiten in Neuspanien gefertigt, wo das Material wie auch die Herstellungskosten niedriger als

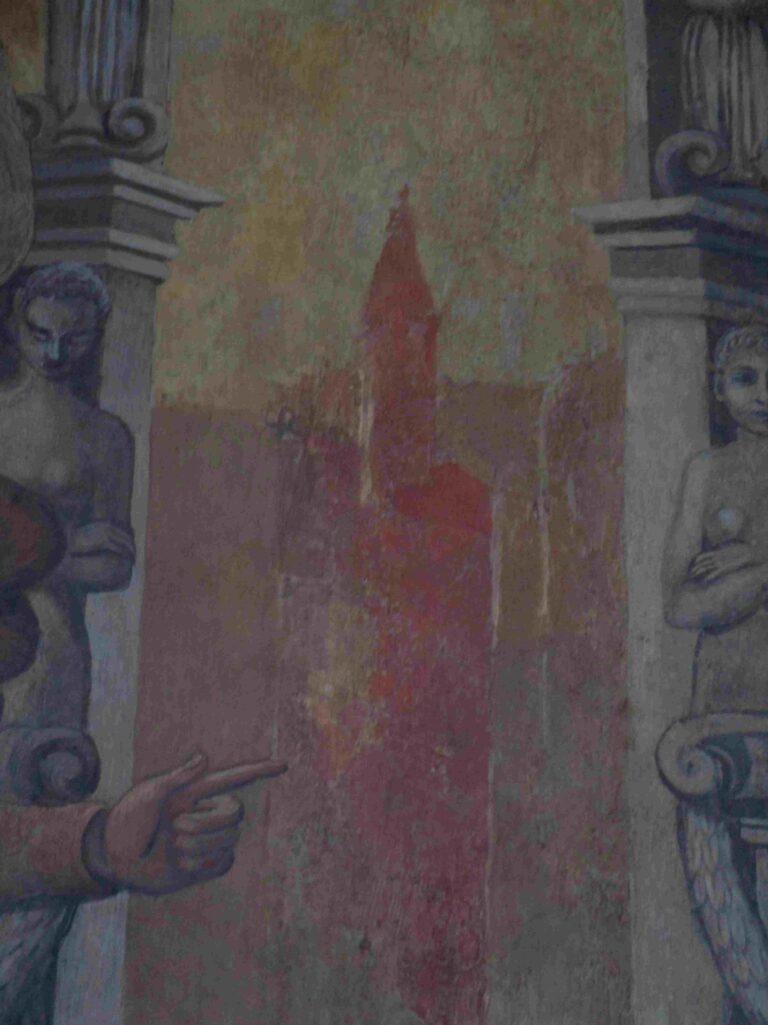

I. B. Michel: Fresko aus der Martinskapelle in Bürgstadt (1593)

Der Triumphbogen an der Westseite der Martinskapelle in Bürgstadt am Main im Landkreis Miltenberg (Unterfranken) ist bezüglich der dortigen Präsentation des Himmlischen Jerusalem in mindestens zweifacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen sieht die Himmelspforte dort wie eine Wandtür aus, die zur Martinskapelle gehören könnte – die Architektur des Neuen Jerusalem ist

Ennio Tesei (1934-2009): Maria S.S. Annunziata in Partinico (2000)

Das Portal der römisch-katholischen Kirche Maria S.S. Annunziata (auch kurz Chiesa Madre) in Partinico (Sizilien) ist eine der letzten Arbeiten, die der italienische Bildhauer Ennio Tesei ausführte. Das war im Jahre 2000, als die Renaissancekirche des Ortes auf der Insel Sizilien renoviert wurde. Die feierliche Einweihung mit Monsignore Cataldo Naro

Friesacher Relieftafel (um 1510)

Der genaue Herkunftsort dieses Reliefs und seine ursprüngliche Funktion (wahrscheinlich war es ein Teil einer Votivtafel) ist bislang nicht bekannt. Es soll um 1510 in einer St. Veiter Werkstätte angefertigt worden sein. Heute befindet es sich im Kapellenturm der Burg Petersberg der Stadt Friesach im Norden Kärntens als Leihgabe des

Maria Klee: Tabernakel aus Christi Auferstehung in Memmingen (1985)

Dieser Tabernakel zeigt in Anlehnung an die Offenbarung des Johannes ein versilbertes Relief. Eingestanzt wurde das Himmlische Jerusalem mit seinen Mauern, Zinnen und Toren, dann eingesetzt auch zwölf rohe Edelsteine. Diese verteilen sich auf die drei Schauseiten des Kubus: links, vorne zur Gemeinde hin und rechts. Die auf diese drei

Rudolf Pfefferer (1910-1986): Grabrelief (1973)

Das Relief „Himmlisches Jerusalem“ war für das Grab einer privaten Familie angefertigt worden. Es stand bis 2014 auf dem Friedhof Weilheim in Oberbayern, nahe am Starnberger See, und ist seitdem in einer Privatsammlung. Somit ist es aus seinem Entstehungskontext, der Sepulkralkultur, herausgelöst, und ziert vielleicht jetzt die Bibliothek oder Privatkapelle

Freimaurersymbol „Groß-Pontifex des Himmlischen Jerusalem“ (um 1820)

Für die Freimaurer hat Jerusalem eine besondere Bedeutung. So soll zu Zeiten von König Salomon, der in Jerusalem den heiligen Tempel erbaut hat, die Freimaurerei begründet worden sein. Die ersten Freimaurer sollen Baumeister gewesen sein, die den Tempel errichteten, worum sich zahlreiche Geschichten, Geschichtchen und Legenden ranken. Wissenschaftlich ist vieles

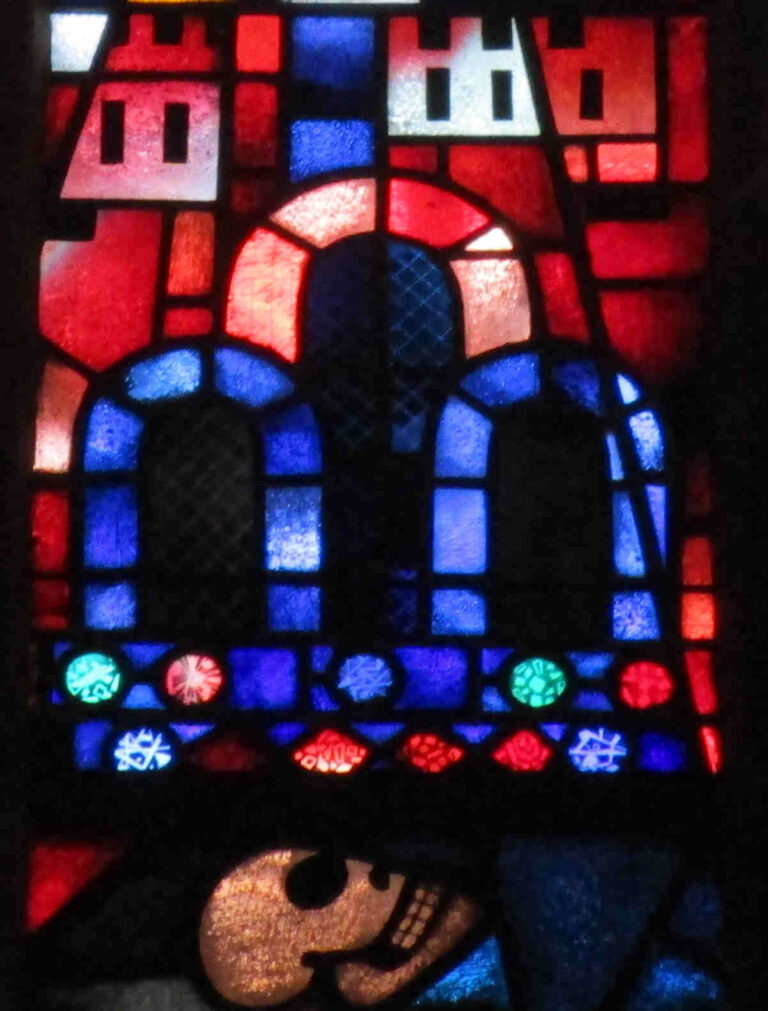

Erhardt Klonk (1898-1984): Fenster in St. Marien, Marburg (1958)

Das Fenster im Eingangsbereich der evangelisch-lutherischen Pfarrkirche St. Marien in Marburg an der Lahn wurde im Jahr 1958 von Erhardt Klonk d. Ä. (1898-1984) geschaffen. Vor der eigentlichen Kirche befindet sich ein Narthex oder eine Vorhalle, in der man links eine Gedenkstätte zu den Gefallenen der Weltkriege eingerichtet hatte. Dort

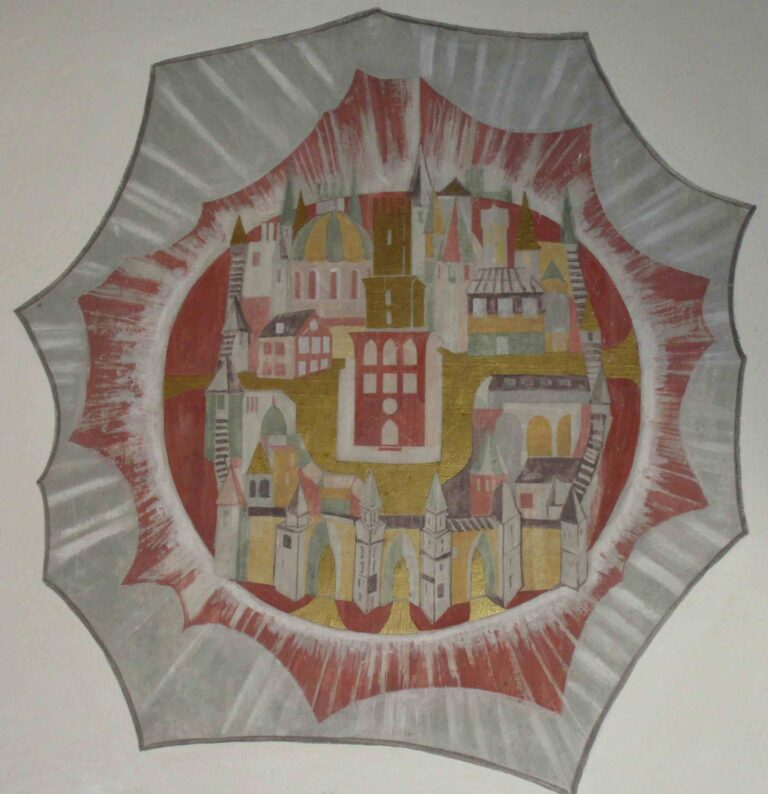

Erich Horndasch (1926-2010): Wandgemälde in Landsberg am Lech (1952)

Was aussieht wie ein Designteller der 1950er Jahre ist in Wirklichkeit ein Wandgemälde. Es findet sich in der evangelischen Christuskirche und dem Gemeindezentrum in Landsberg am Lech in Oberbayern. Die Christuskirche wurde als Jugendstilkirche unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg erbaut. 1952 kam es unter Pfarrer Siegfried Müller zu umfangreichen Renovierungsarbeiten,

Hans Holbein d. Ä. (1465-1524): Fenster aus dem Eichstätter Dom (1502)

Das Mortuarium (mittelalterliche Grablege) des römisch-katholischen Doms zu Eichstätt (Oberbayern) birgt zehn Maßwerkfenster, davon fünf mit Farbglasbildern, vier auf der Ost- und eines davon auf der Südseite. Ein Fenster passt genau zur der heutigen Verwendung der Halle als Grabanlage geistlicher Repräsentanten des Bistums. Es zeigt eine Darstellung des Weltgerichts, an

John Bunyans „Pilgrim’s Progress“ als Spiel (1957)

Der christliche Erfolgsroman „Pilgrim’s Progress“ hat im Laufe der Jahrhunderte die erstaunlichsten Verwandlungen und Konjunkturen durchlaufen. Zunächst war das Buch verboten, dann war es aus vielen Haushalten frommer Bürger nicht mehr wegzudenken, und im 20. Jahrhundert wurde der Roman zum Kinder- und Jugendbuch. Im Rahmen dieser jüngsten Entwicklung entstanden im

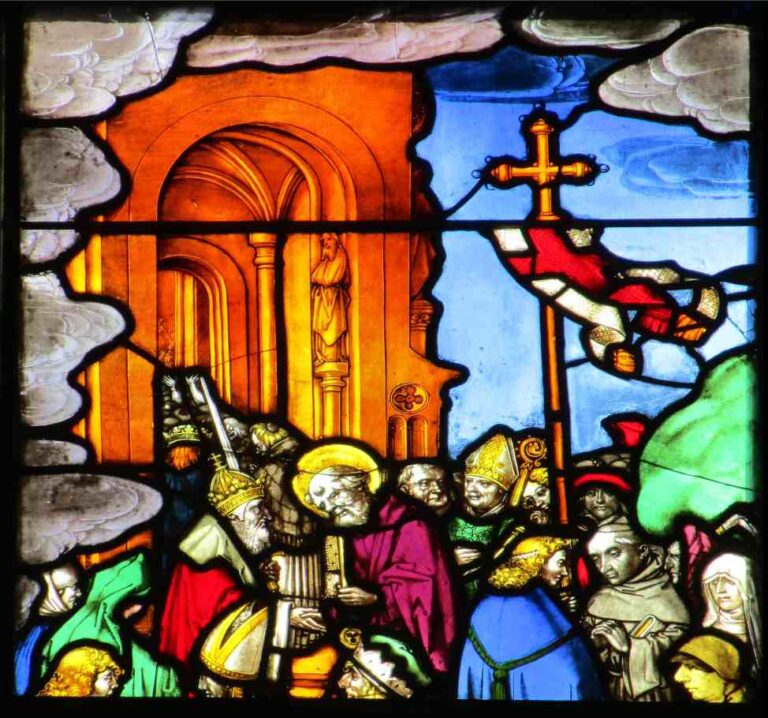

Gerichtsbild aus Diepholz (um 1650)

Das 235 x 220 Zentimeter große Bild zeigt das Jüngste Gericht: In der Mitte thront Christus, rechts werden die Verdammten gefoltert, links die Geretteten in das Himmlische Jerusalem geführt. Das kostbare Bildnis ist ein Meisterwerk der norddeutschen Renaissancekunst. Das belegt auch die hohe Qualität der Himmelspforte, die als Renaissancetor gestaltet

Jakob Berwanger (1900-1959): St. Katharina in Solingen-Wald (1955)

Im Jahr 1955 entstand ein Jerusalems-Fenster im Kirchenschiff der römisch-katholischen Kirche St. Katharina in Solingen-Wald im Bergischen Land. Es befindet sich dort oberhalb der Sakristeitür an der linken Seite vorne am Altarbereich. In Farbe und Ausführung ist es eine typische

Gregorio Gamarra (um 1570-1642): Verschiedene Maria Immaculata-Darstellungen (1600-1630, 1609, um 1620 und um 1625)

Aus dem Umkreis oder aus der Schule des Malers Gregorio Gamarra stammt diese Himmelspforte in weichen Pastelltönen. Sie gehört zu einem zwischen 1600 und 1630 entstandenen Ölgemälde, einer Immaculata-Darstellung mit den üblichen Marienattributen. Die Pforte ist oben links positioniert. Das

Ludwig von Gerichten (1873-1945), Theodor von Gerichten: St. Paul’s Evangelical Lutheran Church in Columbia (1913)

Die protestantische St. Paul’s Evangelical Lutheran Church in Columbia (South Carolina, USA) besitzt ein Glasfenster, welches die deutsche Glasmanufaktur Von Gerichten im Jahr 1913 hergestellt hat. Die Brüder Ludwig und Theodor von Gerichten kamen Ende der 1880er Jahre in die

Weltgericht der Dorfkirche in Knutby (um 1500)

Die pastellfarbenen Malereien der Saalkirche von Knutby im schwedischen Bistum Uppsala zeigen das Himmlische Jerusalem auf einer Gewölbekappe als großen, dreischiffigen Kirchenbau. Mit Seitenstreben und einem vorgelagerten Narthex versucht der Maler eine komplexe, anspruchsvolle Sakralarchitektur wiederzugeben, wie es sie in

Yngve Lundström (1885-1961): Kirche in Älmhult (1930)

Die protestantische Kirche in Älmhult in der schwedischen Provinz Blekinge wurde mit einem Fenster von Yngve Lundström (1885-1961) ausgestattet. Über dem Altar im Süden wurde im Triumphbogen das Rundfenster „Det himmelska Jerusalem“ („Das Himmlische Jerusalem“) angebracht, im Jahre der Kirchenfertigstellung

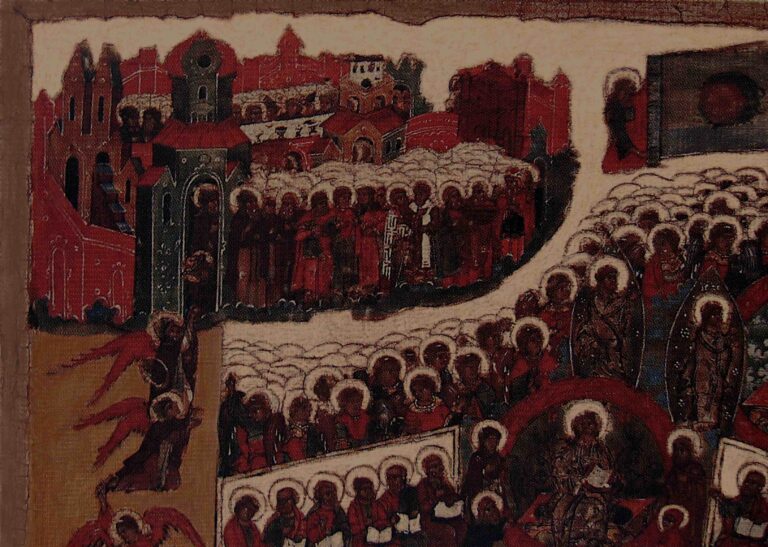

Russische Weltgerichtsdarstellungen mit Türmen, „Turmjerusalem“ (17. Jh.)

Für die Entwicklung des Neuen Jerusalem auf Ikonen ist dasjenige aus der St.-Boris-und-Gleb-Kirche (um 1550) aus dem Staatlichen Museum Nowgorod zentral. Von hier aus bildeten sich zwei Entwicklungslinien von Ikonen weiter aus: Einerseits die Arkaden (Arkadenjerusalem), andererseits Türme oben und

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.