LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Gustav Fünders (1903-1973): St. Cornelius in Tönisvorst (1968)

Ein überaus farbintensives, vielleicht sogar buntes Fenster der römisch-katholischen Kirche St. Cornelius in der Stadt Tönisvorst am Niederrhein unweit von Kleve hat den Namen „Das Lamm im Himmlischen Jerusalem“. Dem Titel entsprechend zeigt das Fenster auf einer Fläche von sechzehn Quadratmetern das Opferlamm Gottes auf dem Thron, dann den Strom

Peter Valentin Feuerstein (1917-1999): Liebfrauen-Überwasserkirche in Münster (1973)

Der mittelalterliche Chor der römisch-katholischen Liebfrauen-Überwasserkirche in Münster (auch Liebfrauenkirche oder Liebfrauen-Überwasser genannt) sollte nach Kriegsschäden wieder mit hochwertigen Buntglasfenstern ausgestattet werden. Mit den Arbeiten wurde im Jahr 1972 begonnen und bereits ein Jahr darauf konnten sie feierlich eingeweiht werden. Es handelt sich um drei vertikale Fensterbahnen mit jeweils drei

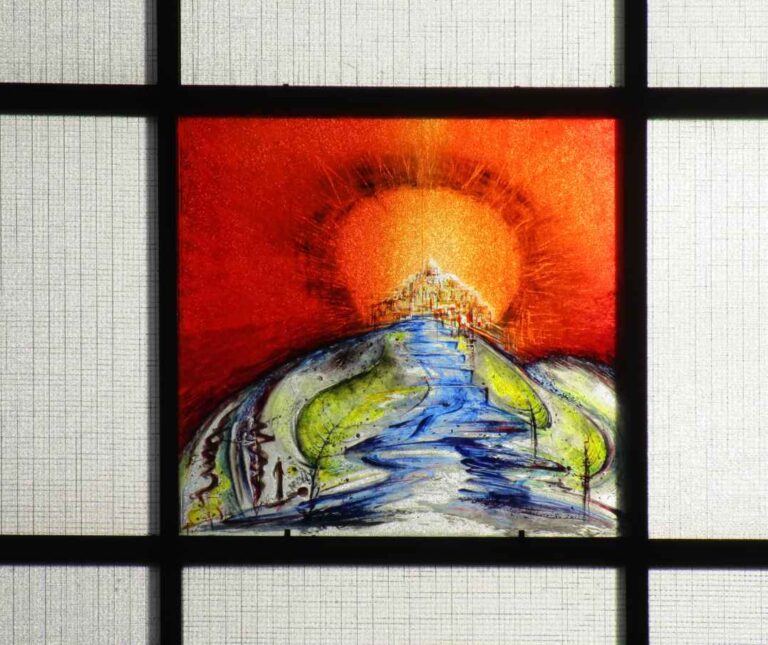

Curd Lessig (1924-2019): Fenster der St. Johanneskirche in Hofheim (1988)

Im Jahr 1988 wurden in der St. Johanneskirche in Hofheim im Landkreis Haßberge (Unterfranken) moderne Glasfenster eingesetzt. Der Entwurf stammte von dem an der Kunstakademie München ausgebildeten Maler und Grafiker Curd Lessig (1924-2019), der sein Atelier in Würzburg führte. Es ist die bislang einzige bekanntgewordene Arbeit Lessings zum Thema Neues

Wolfgang Mahlke (1923-2008): Glaswand aus Poppenricht/Oberpfalz (1964)

Eines der Glasfenster der römisch-katholischen Kirche St. Michael von Poppenricht im oberpfälzischen Landkreis Amberg-Sulzbach zeigt das Himmlische Jerusalem. Es ist über mehrere kleinere Fenster einer Betonwand verteilt. In eines der unteren Fenster der Ostseite wurde eine Gruppe von Heiligen gesetzt, in den angrenzenden Fenstern links findet man Bäume, die wohl

Reinhard Zimmermann (geb. 1951): Fenster (2002) und Fassadenmalerei (2007) von St. Jakobus in Ornbau

Die römisch-katholische Pfarrkirche St. Jakobus im mittelfränkischen Ort Ornbau am Fränkischen Seenland (Mittelfranken) wurde aus Holz, Beton und Glas 1966/67 erbaut; es war damals eine Erweiterung und radikaler Umbau eines historischen Kirchenbaus. Viele Jahre existierte der Neubau ohne nennenswerte künstlerische Werke. Zur Jahrtausendwende entschloss sich die Gemeinde, mit Hilfe des

Kanzelschmuck der Kathedrale Saint-Maurice in Angers (1855)

Dieses Beispiel ist eine kunstvolle Schnitzerei aus der römisch-katholischen Kathedrale Saint-Maurice in Angers (Départements Maine-et-Loire). Das verwendete Material ist Eichenholz. Die Kanzel, datiert auf das Jahr 1855, ist eine Arbeit ausgeführt unter dem Abt René-François Choyer (1814-1889), der auch als Künstler hervortrat und beispielsweise den Hochaltar der Kirche schnitzte. Von

Evangeliar aus Saint-Médard von Soissons (vor 814)

Die Miniaturen zur Illustration des Prologs „Plures fuisse“ des Kirchenvaters Hieronymus in einem Evangeliar aus Saint-Médard von Soissons gehören, neben einigen weiteren wertvollen Handschriften, zur sog. Ada-Schule (oder Ada-Gruppe). Sie entstanden vor 814 im Rheinland, wahrscheinlich in Aachen. Das Evangeliar, heute im Besitz der Französischen Nationalbibliothek in Paris (BnF, MS

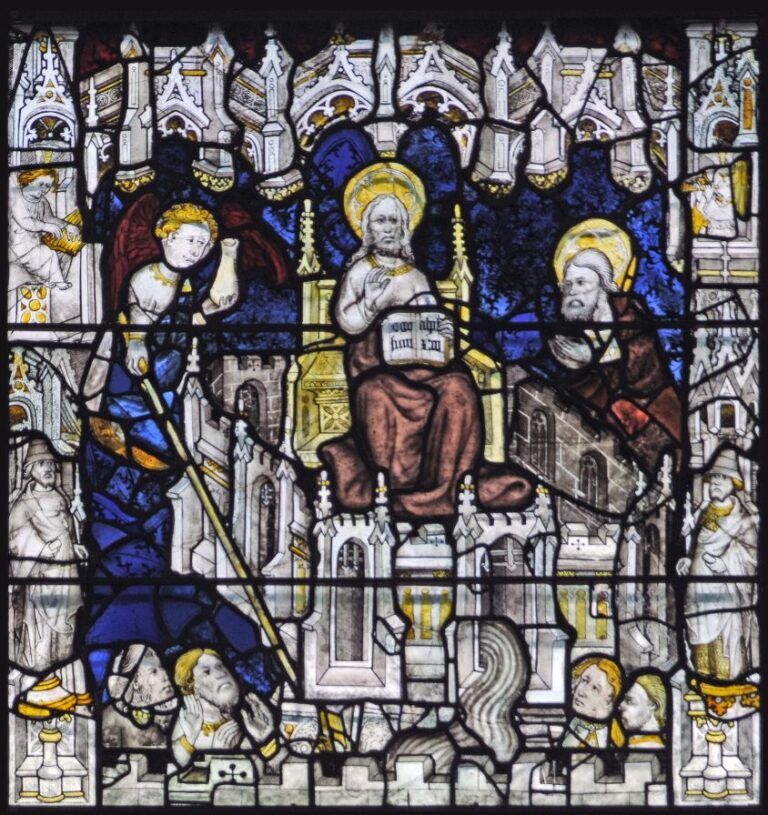

John Thornton (gest. 1433): Great East Window der Kathedrale zu York (1408)

Die gotische Kathedrale zu York (das York Minster) ist geradezu überzogen mit Glasfenstern der verschiedensten Motive und Erzählungen. Im Hauptschiff wurde durch John Thornton (gest. 1433) im Jahr 1408 das Great East Window fertiggestellt. John Thornton aus Coventry ist einer der ganz wenigen gotischen Glasmaler, von dem wir zumindest den

Manfred G. Dinnes (1950-1912): Fenster der Aussegnungshalle Stamsried (1988)

Die römisch-katholische Friedhofskapelle und Aussegnungshalle Stamsried in der Oberpfalz bei Cham setzt in ihrem Fenster das Thema „Himmlisches Jerusalem“ auf fast vollständig abstrakte Weise um – nur im oberen Bereich rechts ist ein kleines figürliches Gotteslamm zu erkennen. Das Tier, das symbolisch für Christus steht, ist von farbigen Bögen umschlossen,

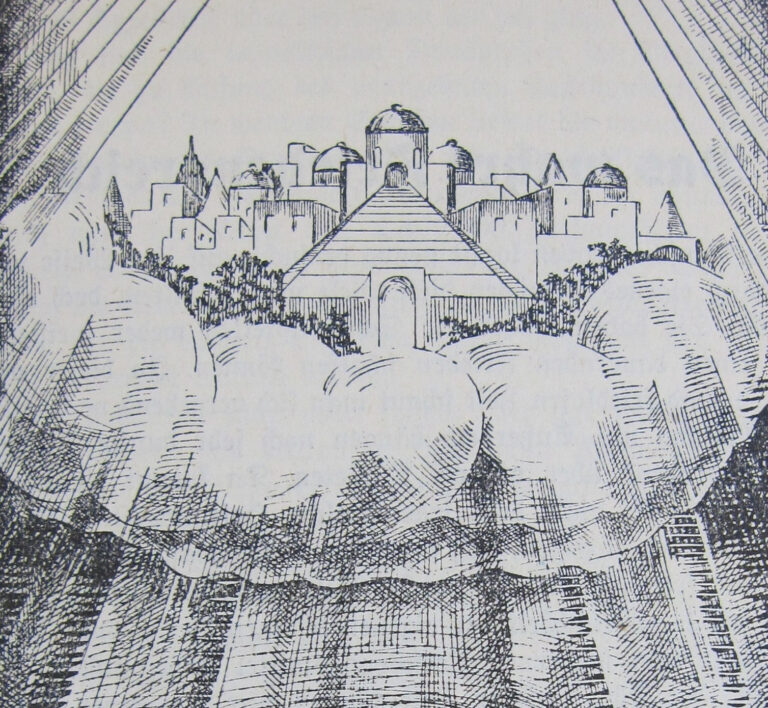

Rudolf Rühling: „In den letzten Tagen“ (1949)

Rudolf Rühlings „In den letzten Tagen“ war eine der ersten adventistischen Arbeiten, die in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 in Hamburg, wo die Adventisten einen eigenen Verlag hatten, erscheinen konnte. Die schwarzweiße Abbildung auf Seite 98 der Publikation stellt eine Figur dar, wie sie für Adventisten schon Jahre zuvor

Anne Hitzker (geb. 1958): Glasfenster aus der Arzberger Auferstehungskirche (1989)

Im Jahr 1989 wurde in Arzberg im Fichtelgebirge (Oberfranken) nahe der tschechischen Grenze eine bestehende Friedhofshalle zur evangelischen „Auferstehungskirche“ umgebaut. Das Fenster von der Augsburgerin Anne Hitzker (geb. 1958, später Hitzker-Lubin) über dem Eingang der Halle soll an die Beschreibung Jerusalems in der Offenbarung des Johannes erinnern. Mit relativ wenigen

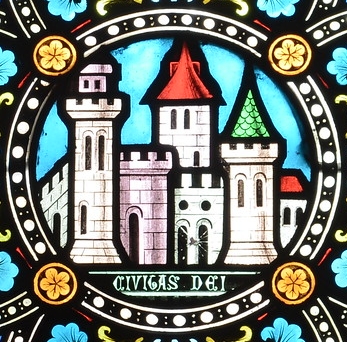

Henri Feur (1837-1926): Rundfenster einer Krypta in Bordeaux (1900)

Henri Feur (1837-1926) war ein französischer Glasmaler, der hauptsächlich Bleiglasfenster für Kirchen im südlichen Frankreich schuf. Er übernahm 1877 die Werkstatt von Joseph Villiet, die 1850 in Bordeaux gegründet worden war, und führte sie dann bis in das Jahr 1908.Im Jahr 1900 entwarf Feur die Glasfenster für die Krypta der

Erhart Mitzlaff (1916-1991): Fenster in der Dortmunder Heliandkirche (1957)

Der Maler, Grafiker und Architekt Erhart Mitzlaff (1916-1991) aus Fischerhude bei Bremen hat in seinem Schaffen auch einige Glasfenster angefertigt. Zwei Mal, mit einem Abstand von zehn Jahren, hat er sich dem Motiv des Himmlischen Jerusalem gewidmet.Seine erste Arbeit zu diesem Motiv findet man in der Dortmunder Heliandkirche, die nach

Pierre Affre (1590-1669): Retabel aus Notre Dame Garaison in Monléon-Magnoac (1666)

Die römisch-katholische Kirche Notre Dame Garaison in der französischen Gemeinde Monléon-Magnoac (Okzitanien) ist ein Wallfahrtsort mit einem Marienheiligtum. Im Jahr 1515 gab es hier eine Erscheinung Mariens, die sich wünschte, dass an diesem Ort eine Kapelle erbaut werden möge. In dem 1540 errichteten Kirchenbau findet sich in der St. Anna-Kapelle

Gerhard Hausmann (1922-2015): Glaswand der Friedhofskapelle von Holte (1956)

Im Jahr 1956 hatte der Hamburger Künstler Gerhard Hausmann (1922-2015) den Auftrag, die Glasfenster in der „Stadt-Gottes-Kapelle“ auf dem Friedhof in Holte bei Marklohe zu gestalten (nicht zu verwechseln mit dem Holte bei Osnabrück, dessen evangelische Friedhofskapelle ebenfalls Buntglasfenster der gleichen Zeit besitzt). Für Hausmann war dieser Auftrag einer der

Betty Heinsen (1939-2008): Gemälde „New Jerusalem“ (um 1994)

Dieses Gemälde in Tradition adventistischer Kunstwerke stammt von Betty Heinsen, die es um 1994 im Umkreis der Prophetic Art malte. „New Jerusalem“ entstand um das Jahr 1994 zur Feier des Pessach-Festes. Die Feier dieses jüdischen Festes ist in evangelikalen Kreisen

Christiane Flotte (1951-2017): „La Jérusalem céleste“ (1979)

In einem gewaltigen, großen Wirbel oder einer Woge erscheinen unten die beiden Gesetzestafeln des Moses. Die rechte Tafel zeigt oben einen Davidstern für den alten Bund, die linke Tafel oben einen Kelch des Abendmahls als Symbol oder Kennzeichen für den

Anton Laier (1883-1969): Ölmalerei „Das Neue Jerusalem“ (um 1950)

Anton C. Laier (1883-1969) war protestantischer Pastor im dänischen Hjallerup, allerdings nur bis 1937. In diesem Jahr wurde Laier gegen den mehrheitlichen Willen seiner Gemeinde abgesetzt, weil er mit seinen weltlichen und religiösen Zementskulpturen den Pfarrgarten, so der Vorwurf, in

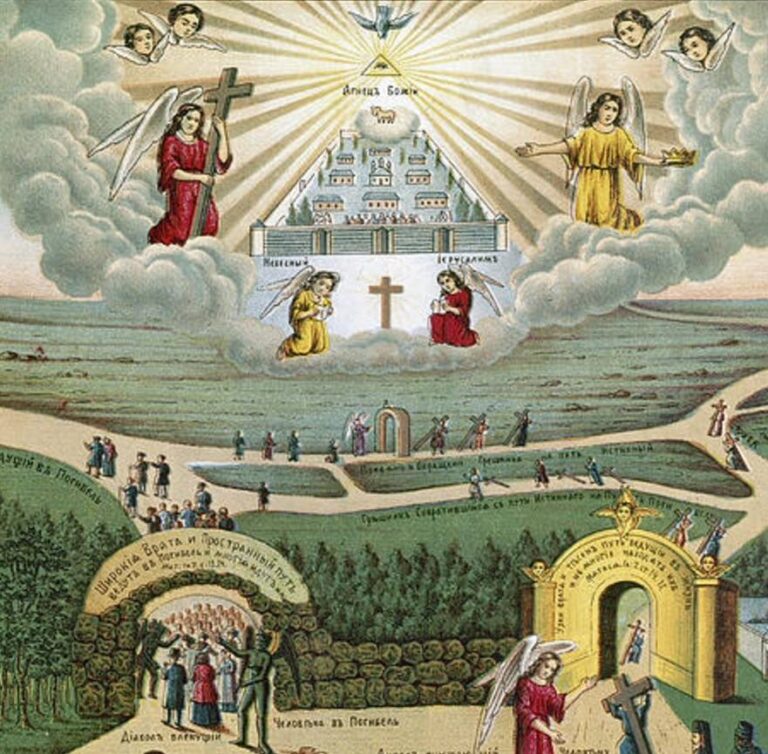

Zweiwegebild aus Russland (1884)

Um 1880 wurde, mit zwei Generationen verspätet, das Zweiwegemotiv nach süddeutschen und schweizerischen Vorlagen auch in der russisch-orthodoxen Kirche populär. Dieses frühe Beispiel entstand im Jahr 1884 in Moskau, der Titel in kyrillischer Schrift unter dem Bild (auf dem Ausschnitt

Slideshares (um 2000)

Die vorliegenden vier Arbeiten stammen aus dem Umkreis US-amerikanischer Adventisten, deren Bezug zur Apokalypse und insbesondere zum Himmlischen Jerusalem ich seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Kunst untersuche. Schließlich ist es die Adventistengemeinschaft, die im Verhältnis zu der Zahl

Yelepenkov Joachim Ageev: Mariä-Entschlafens-Kathedrale des Kirillo-Beloserski-Klosters (1641)

Im Jahr 1641 wurde die Mariä-Entschlafens-Kathedrale (im Russischen zutreffender Auferstehungskathedrale genannt) des russisch-orthodoxen Kirillo-Beloserski-Klosters komplett mit Fresken ausgemalt. Bei dem Kloster handelt es sich um eine der größten russischen Klosterfestungen, gegründet unweit der Stadt Kirillow (Oblast Wologda) und einst ein

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.