LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

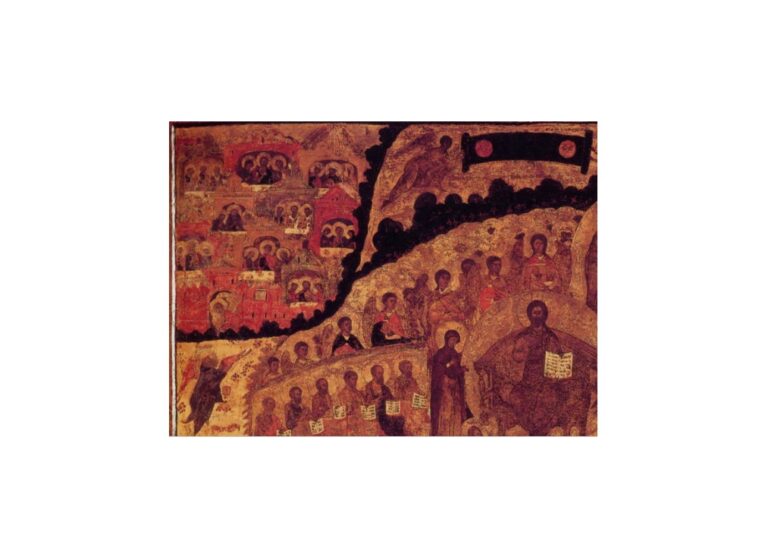

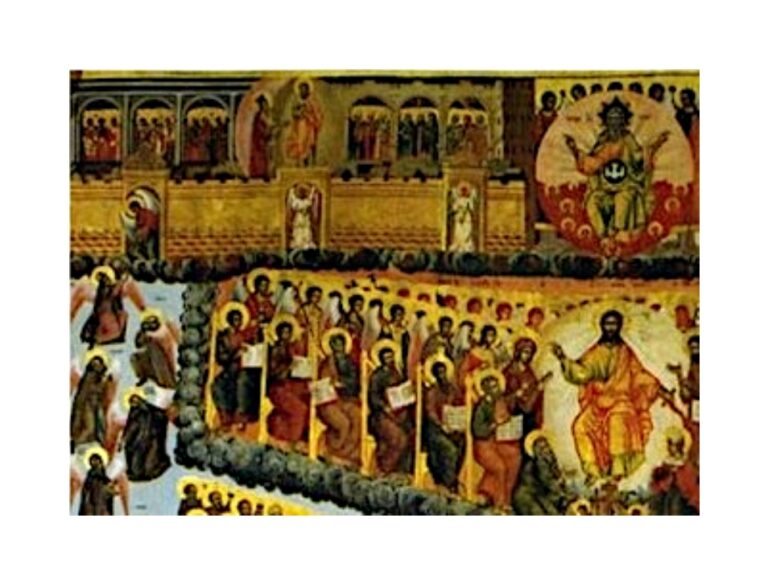

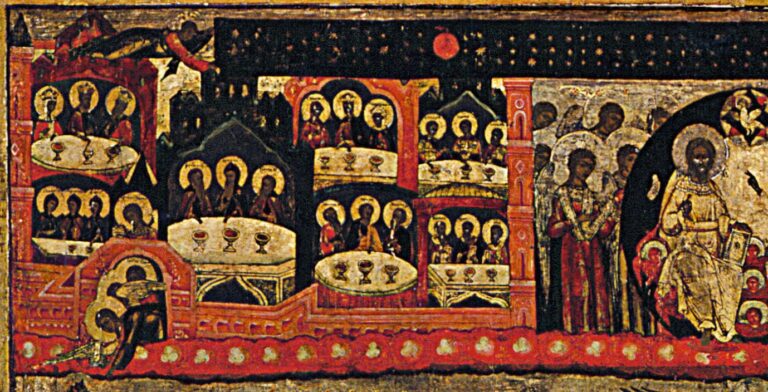

Russische Weltgerichtsdarstellung aus der Kunsthalle Perm (um 1620)

Diese russische Arbeit aus einer orthodoxen Kirche oder einem orthodoxen Kloster entstand um das Jahr 1620. Die Gesamtgröße beträgt 151 x 123 Zentimeter; es ist eine Malerei aus Tempera und Goldapplikationen auf Lindenholz. Die dunkle Tönung, die auch das Gold rotbräunlich verfärbt, ist eine Folge des Firnis. Diese Ikone ist

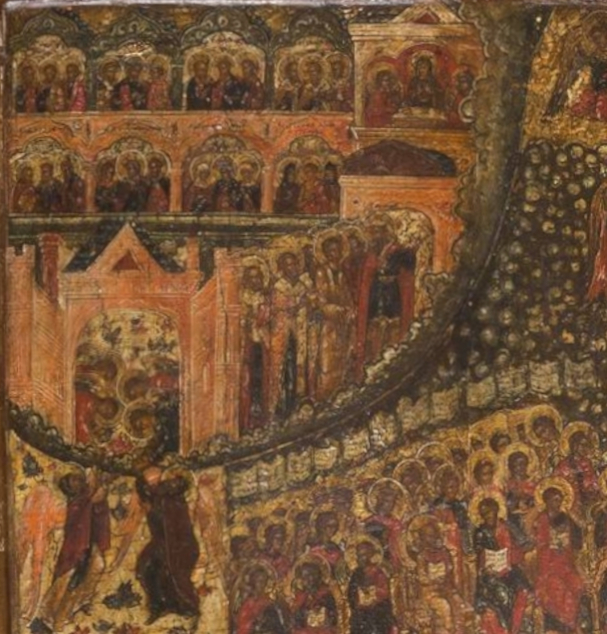

Würfeljerusalem aus Nowgorod (um 1500)

Dieses einzigartige Beispiel für ein russisches Weltgericht soll aus Nowgorod stammen. Es wurde jedoch seinem Ursprungsort entnommen und kam in das Kiewer Nationalmuseum für russische Kunst, dort Inventarnummer Zh-4. Seit 2017 führt das Museum den Namen Nationalmuseum Kiewer Gemäldegalerie, kurz Kiewer Nationale Gemäldegalerie. Wie oftmals in solchen Fällen gingen damit

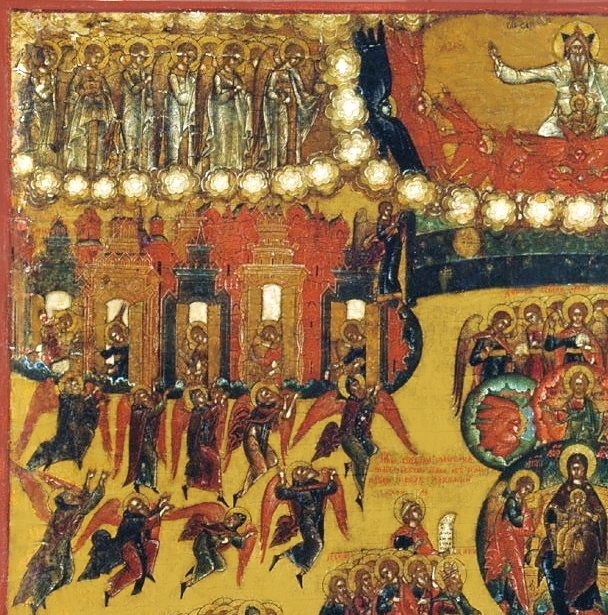

Russische Weltgerichte (um 1750 und um 1830)

Das Museum Russischer Ikonen im US-amerikanischen Clinton (Inventarnummer R2007.15) kaufte dieses Werk im Juli 2007 vom internationalen Auktionshaus Christie’s an. Fachleute datieren diese ungewöhnliche aus Russland in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Wichtige Informationen, wie Provenienz, Künstler, einstige Besitzer u.a. sind längst verloren gegangen, vermutlich für immer. Die Gesamtgröße der

Ikone aus Westrussland (19. Jh.)

Weltgerichte erfreuen sich seit dem 15. Jahrhundert in der Ikonenkunst einer ungebrochenen Beliebtheit, und das gilt genauso für das 19. Jahrhundert. Damals entstand in Westrussland eine Ikone, die man heute im Staatlichen Museum für Geschichte der Religion in St. Petersburg befindet. Es handelt sich um eine Temperamalerei mit dem ins

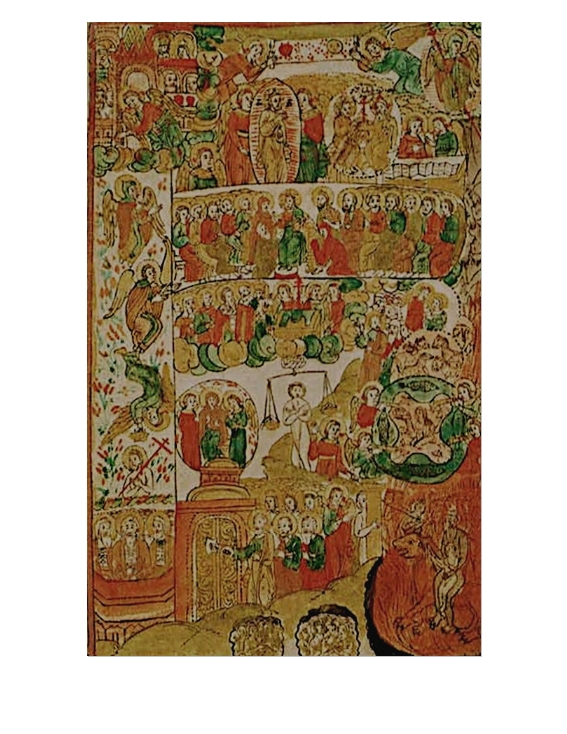

Südrussische Weltgerichtsdarstellung (17. Jh.)

Diese volkstümliche Ikone stammt aus einem Synodikon einer Kirche oder Kapelle aus dem südlichen Russland. Es ist eine einfache Arbeit, vermutlich eine Kopie einer älteren Fassung, die jedoch noch nicht bekannt oder bereits wieder verschollen ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Weltgerichtsikonen des 17. Jahrhunderts fallen hier sogleich mehrere Merkmale

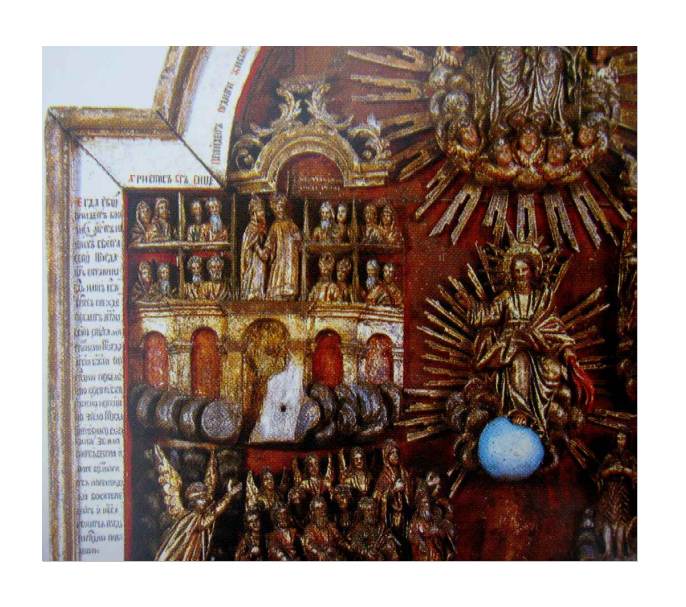

Weltgerichtsikone aus Galich (1750-1800)

Diese Ikone stammt aus der russischen Kleinstadt Galich (auch Galitsch) aus der Oblast Kostroma, einem Zentrum russisch-orthodoxer Sakralkunst. Das Kunstwerk aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist vor allem deswegen ungewöhnlich und herausragend, da es in großen Teilen aus Holzapplikationen zusammengesetzt ist. Der Hintergrund wurde nachträglich teilweise in einem

Altgläubigen-Ikone aus Russland (19. Jh.)

Es ist erstaunlich: Die Altgläubigen (auch Altorthodoxen) sind eine kleine Minderheit der russisch-orthodoxen Lebenswelt, die zudem zeitweise verfolgt und vielfach benachteiligt sowie mindergestellt waren. Dennoch hat gerade diese Gruppierung, deren Mitglieder zudem finanziell eingeschränkt waren, eine überraschende Zahl hochwertiger und anspruchsvoller Ikonen hervorgebracht. Dieses Werk ist ein Beispiel dafür. Es

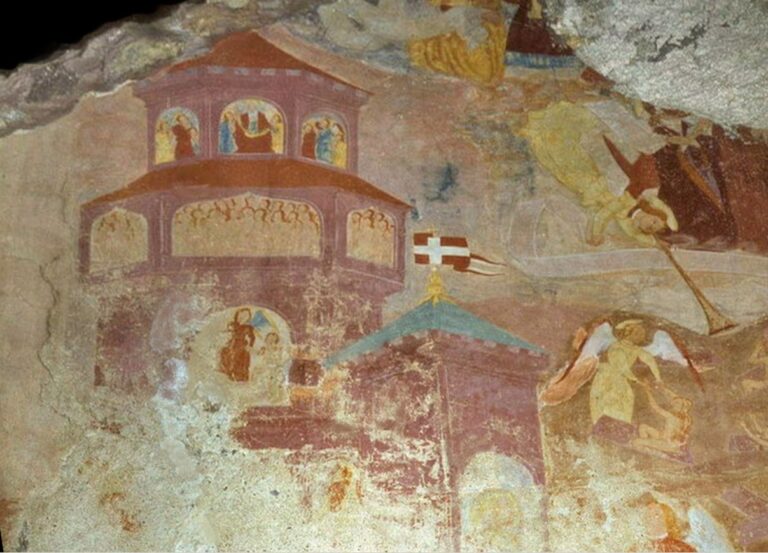

Stefan Popovych Medytsky: Fresken aus St. Georg in Drohobych (1666)

Die umfangreichen Wandmalereien aus der Kirche St. Georg in der galizischen Stadt Drohobych (Galizien, heute in der Ukraine, Oblast Lemberg) stammen wohl aus dem Jahr 1666. Der Maler ist erfreulicherweise namentlich bekannt, es war Stefan Popovych Medytsky, vermutlich, darauf deutet der Name, der Sohn eines orthodoxen Priesters. Viele Einzelheiten belegen,

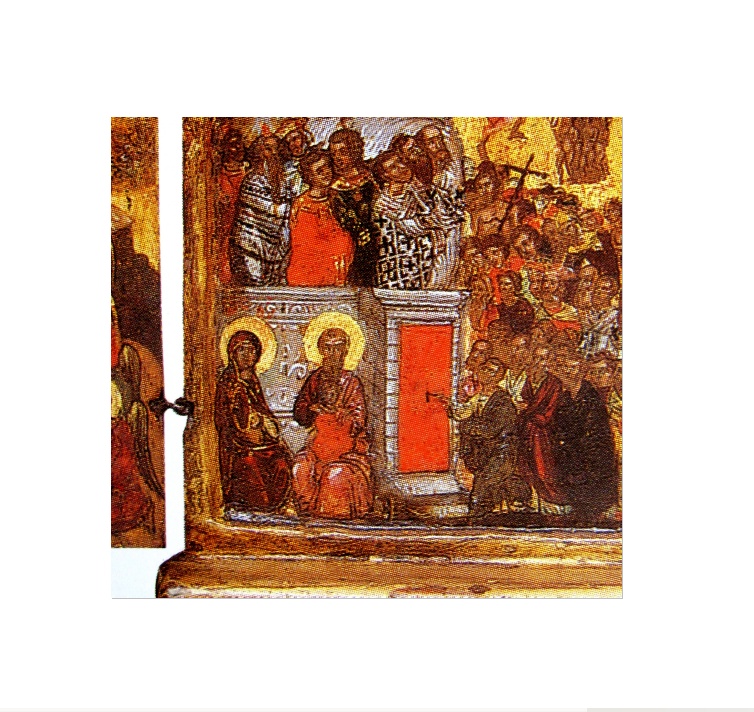

Griechischer Flügelaltar aus Kreta (16. Jh.)

So gut wie unbekannt ist diese Meisterwerksikone aus dem 16. Jahrhundert, die heute in einer Privatsammlung aufbewahrt wird. Anhand von stilistischen Vergleichen wird vermutet, dass sie wohl auf dem Gebiet des heutigen Griechenlands entstanden sein muss, vermutlich auf der Mittelmeerinsel Kreta. Die Insel war damals ein Zentrum byzantinistischer Kunst und

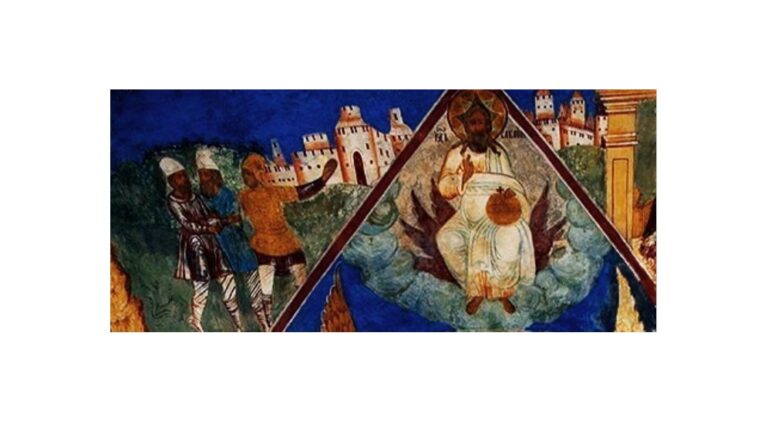

Gury Nikitin (1620-1691) und Sila Savine: Fresko der Kirche zum Propheten Elias in Jaroslawl (um 1680)

Auf tiefblauem, azurfarbenem Untergrund wurden um das Jahr 1680 die Wandmalereien in der Kirche zum Propheten Elias (Eliaskirche) im russischen Jaroslawl aufgetragen. Diese Kirche mit vier Pfeilern, fünf grünen Zwiebelkuppeln und zwei Zeltdach-Türmen zählt zu den schönsten Bauten in der ganzen Oblast Jaroslawl und darüber hinaus. Sie ist auch als

Weltgerichtsikone von Serpuchow (um 1690)

Am Fluss Lopasnya etwa zwanzig Kilometer vor der Großstadt Serpuchow, fünfzig Kilometer südlich von Moskau entfernt, befindet sich die russisch-orthodoxe Klosteranlage „Himmelfahrt Davids in der Wüste“. Obwohl das Kloster in das 16. Jahrhundert zurückreicht, gibt es so gut wie keine brauchbare kunst- oder geschichtswissenschaftliche Literatur über die Anlage, geschweige denn

Russische Weltgerichtsdarstellung (um 1780)

Diese Ikone zeigt die Geschichte von Adam und Eva in Verbindung mit dem Weltgericht. Sie stammt aus Russland. Angefertigt wurde das Kunstwerk, über dessen Entstehungshintergrund, Auftraggeber oder ausführenden Künstler wir keine wirklich gesicherten Kenntnisse besitzen, da es an Quellen und an Forschungsliteratur mangelt, für eine russisch-orthodoxe Kirche oder ein Kloster.

Weltgerichtsikone aus Russland (17. Jh.)

Eine farblich dunkel gehaltene Weltgerichtsikone entstammt einer belgischen Privatsammlung und sollte erst für 80.000 Euro, wenige Monate später 2019 für 150.000 Euro versteigert werden, wofür jedoch, wie bei Mondpreisen öfters, kein Käufer gefunden werden konnte. Aus verschiedenen Gründen ist es für Aktionshäuser attraktiv, sich mit hohen Preisangaben zu überbieten. 2021

Weltgerichtsikone aus Jekaterinburg (spätes 17. Jh.)

Das Weltgericht dieser russisch-orthodoxen Ikone befindet sich heute in der Gemäldegalerie von Jekaterinburg östlich des Uralgebirges. Entstanden ist das Kunstwerk im späteren 17. Jahrhundert. Der namentlich nicht bekannte Maler war ein Vertreter der Moskauer Schule. Wo es genau gefertigt wurde, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Es handelt sich aber um

Russisches Arkaden-Jerusalem (um 1880)

Diese Ikone der Gesamtgröße 52 x 42 Zentimeter mit einer Darstellung des Weltgerichts entstand in den 1880er Jahren in Russland als Temperamalerei. Wo genau ist ebenso unbekannt wie der Auftraggeber oder die ausführende Werkstatt. Wie viele dieser Arbeiten zeigt der unbekannte Meister uns unten links das Paradies mit der Paradiespforte

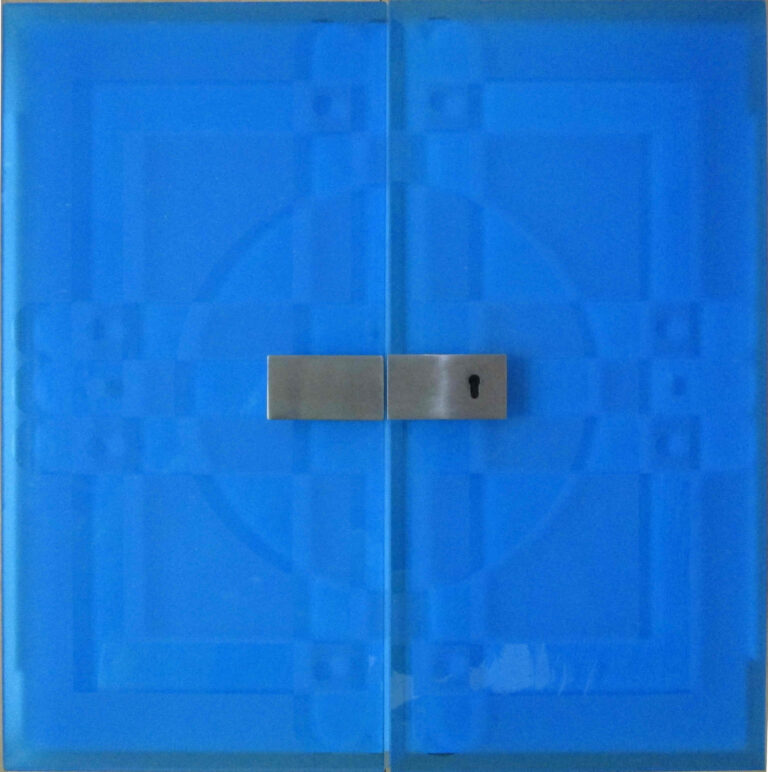

Heidi Bayer-Wech (1943-2024): Tabernakel im Krankenhaus Barmherzige Brüder in Regensburg (2009)

Ein weiterer Tabernakel nach demjenigen für München (1992) mit dem Jerusalems-Motiv von der Designerin, Malerin und Bildhauerin Heidi Bayer-Wech (1943-2024) entstand 2009. Die 40 x 40 Zentimeter große Arbeit befindet sich heute an der rechten Seite der Altarwand in der

Wolfgang Kreutter (1924-1989): evangelische Kirche in Grevenbrück (1986)

Eine Weiterentwicklung der Lösung für die Christuskirche in Zeppenfeld (1983) erarbeitete Wolfgang Kreutter (1924-1989) kurz danach für die evangelische Kirche von Grevenbrück (Sauerland). Die Kirche von Grevenbrück war 1965 als schlichter Bau mit einfachen Mitteln errichtet worden, nachdem man einen

Herbert Schuffenhauer (1910-2019): Glasfenster der Immanuelkirche in Köln-Longerich (1985)

Die Paramente des Ehepaares Schuffenhauer für die Immanuelkirche in Köln-Longerich kamen gut an, es gab auch nach deren Fertigstellung immer wieder Kontakte der Gemeinde zu den Künstlern. Schließlich wandte man sich erneut an Herbert Schuffenhauer (1910-2019), als es darum ging,

Karl Franke (1917-1996): Schmuckkreuz mit Tabernakel aus St. Bonifatius in Holsterhausen (1962)

Bei diesem Kunstwerk ist die Urheberschaft von Karl Franke (1917-1996) nicht bewiesen, wird aber allgemein angenommen. Erwiesen ist jedoch das Jahr, in dem die Arbeit entstand: 1962. Es handelt sich um ein hängendes Schmuckkreuz über dem Altarbereich der römisch-katholischen Kirche

Wandmalereien aus Saint-Sixte unweit Melezet (1573)

Ein spätes Beispiel für einen Seelenturm in der Fassung nach der Zeichnung in Werner Rolevincks (1425-1502) „Fasciculus temporum“ findet sich in der Waldkapelle Saint-Sixte bei Bardonecchia im italienischen Piemont. In der Stadt gibt es nicht weniger als fünfzig religiöse Gebäude:

Bartolomeo Serra, Sebastiano Serra: Wandmalereien der Kapelle Sant Antonio in Jouvenceaux (um 1480)

Die Repräsentation Jerusalems aus der Schrift „Fasciculus temporum“ des Mönchs Werner Rolevinck (1425-1502) inspirierte sowohl die Buchmalerei, etwa MS 168 E 9, als auch die Wandmalerei. Erhalten haben sich Beispiele an entlegenen Orten. Ein solches Beispiel dafür findet man in

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.