LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Marienkirche Berlin: Epitaph der Familie Tieffenbach (um 1687)

Nach den schweren Kriegszerstörungen ist die Marienkirche heute eines der wichtigsten Denkmale des historischen Berlin. Sie ist berühmt insbesondere für einen spätmittelalterlichen Totentanz, besitzt aber auch hochwertige Epitaphe der Renaissance. Eines ist ortsfest an der Nordwand des Kirchenschiffs angebracht. Nachdem ein Ölgemälde mit einem Neuen Jerusalem der Berliner Nikolaikirche 1944/45

John La Farge (1835-1919): Jugendstil-Fenster aus der Trinity Church in Boston (1884)

Den Auftakt zu vielen weiteren ähnlichen Jugendstil-Glasfenstern, vor allem in Nordamerika, gab dieses Fenster mit dem Titel „The New Jerusalem“/“Das Neue Jerusalem“ oder auch „The descent of the Kingdom of God“, „die Herniederkunft des Reiches Gottes“. Es zeigt ein klassizistisches Haupttor Jerusalems mit mehreren kristallinen Kuppeln in hellen, neonartigen Farben,

Hanns Rheindorf (1902-1982): Kerzenhalter aus St. Elisabeth in Köln-Höhenberg (1959)

Die römisch-katholischen Kirche St. Elisabeth von Köln-Höhenberg besitzt eine ganz besondere Rarität: Es sind sechs 120 Zentimeter hohe Kerzenhalter, die, wie andere Schmiedearbeiten der Kirche, der Maler und Bildhauer Hanns Rheindorf (1902-1982) im Jahr 1959 gestaltet hat. Es ist übrigens nicht seine einzige künstlerische Auseinandersetzung mit dem Himmlischen Jerusalem –

Tympanon der Kathedrale Saint-Étienne von Meaux (um 1230)

Die Kathedrale von Meaux oder Cathédrale Saint-Étienne (deutsch Stefanskathedrale) in der Region Île-de-France ist ein bedeutender gotischer Kirchenbau. Wie bei zahlreichen mittelalterlichen Kathedralen der Gotik zeigt das Tympanon der Westfassade von Meaux eine Darstellung des Weltgerichts. Es ist eine Arbeit aus Kalk, die ein oder mehrere unbekannte Steinmetze hinterlassen haben.

Westportal der Kathedrale von Amiens (um 1250)

Die Kathedrale Notre-Dame von Amiens besitzt nicht lediglich das Relief am berühmten Beau-Dieu-Portal, sondern ein weiteres Himmlisches Jerusalem ebenfalls aus der Entstehungszeit der Kirche um 1250. Man findet es an der Westfassade am Tympanon als Teil einer Darstellung eines Weltgerichts. Über einen Doppeltüreingang sind mehrere Ebenen gesetzt, in denen sich

Peter Bussmer (1921-2005): Grabstein aus Bingen am Rhein (1997)

Im Jahr 1997 fertigte der Steinmetzmeister Peter Bussmer (1921-2005) in seiner Werkstatt in Bad Kreuznach einen Grabstein an. Es war eine seiner letzten Arbeiten, denn der Meister hatte zu diesem Zeitpunkt den Betrieb schon an seine Nachfolger übergeben und befand sich im Ruhestand, teilte aber auskunftsfreudig mit: „Es ist mehr

Tympanon von Saint-Maurice in Soultz (1910)

In Soultz (südliches Elsass) wurde die dortige römisch-katholische Kirche Saint-Maurice 1910 mit einem Jüngsten Gericht ausgestattet, das das Tympanon am Hauptportal des kleinen Baus schmückt. Da die Kirche selbst aus der Gotik stammt, entschloss man sich aus Harmoniegründen für eine Ausführung im neogotischen Stil, der ohnehin gerade in Mode war.

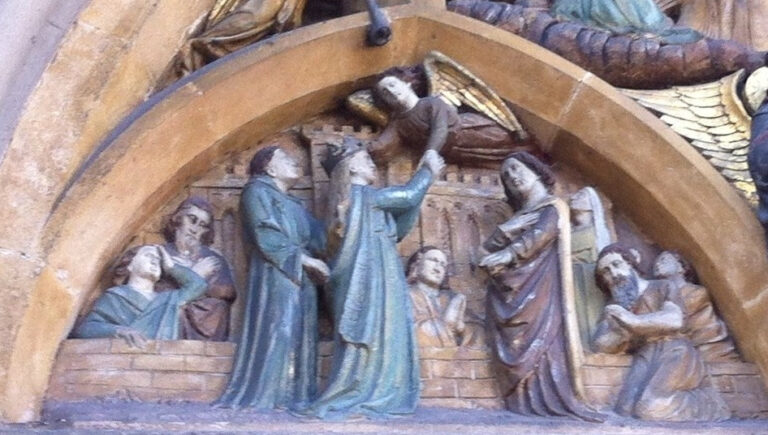

Chorgestühl aus Notre Dame d’Amiens (1508-1519)

An der Fassade der römisch-katholischen Kathedrale zu Amiens befanden sich bereits zwei mittelalterliche Darstellungen des Neuen Jerusalem, die in der Frühen Neuzeit um wiederum zwei weitere bereichert wurden. Dabei handelt es sich um ein Chorgestühl, ein wahres Meisterwerk des französischen Manierismus. Der gotische Bau wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts

Tympanon aus dem Eichstätter Dom (um 1420)

Das spätmittelalterliche Relief befindet sich im Dom St. Servatius zu Eichstätt (Oberbayern), genaugenommen im Mortuarium der römisch-katholischen Bischöfe. An dieser Stelle, also einer Grablege, ist eine Gerichtsdarstellung durchaus passend und naheliegend. Die Lünette zeigt ein Jerusalem in Form eines Turmes, der durch das bekrönende lateinischen Kreuz an eine Kirche angelehnt

Gian Antonio Castelli (um 1570 – um 1640): Himmelspforte der Franziskanerkirche in Luzern (1626)

Die Decke des sogenannten „Marienchörleins“ der Luzerner Franziskanerkirche St. Maria in der Au wurde 1626 mit einem Stuckaturprogramm ausgestattet. Es handelt sich um nicht weniger als 39 polychrome, teilvergoldete Stuckembleme, die von „welschen“ Künstlern, wie es damals hieß, geschaffen wurden. Vermutet wird die Künstlerfamilie Castelli aus dem Tessin, darunter auch

Altar von Cäcilia Scheffer aus St. Norbert in Düsseldorf (1982)

1982 bekam die Kirche St. Norbert, die damalige Pfarrkirche der römisch-katholischen Norbert-Gemeinde in Düsseldorf-Garath, einen neuen, schwergewichtigen Altar. Das eindrucksvolle und imposante Kunstwerk ist ganz aus Stein gearbeitet. Er bildet mit dem ähnlich gestalteten Ambo und Tabernakel eine optische und liturgische Einheit. Anlass der Anschaffung war die zwanzigjährige Kirchweihe, die

John O’Neill (1828-1883): Tympanon von St Michael in Enniskillen (1875)

Einer Initiative des Pastors James McMeel ist es zu verdanken, dass in der römisch-katholischen Gemeinde St Michael im irischen Enniskillen ein neues Kirchengebäude errichtet wurde. Entstanden ist eine der besten Kirchen der Neogotik in ganz Irland, wofür der Architekt John O’Neill (1828-1883) Verantwortung trug. Der Haupteingang wurde mit einem Tympanon

Himmelspforte und Gottesstadt aus der Kathedrale Notre Dame von Bayeux (1510)

Die Kathedrale Notre Dame von Bayeux in der Normandie besitzt nicht allein mit dem Tympanon aus dem 13. Jahrhundert einen Bezug zum Neuen Jerusalem, sondern im 16. Jahrhundert kam ein weiteres Kunstwerk hinzu. Dies ist eine Präsentation der Symbole Mariens im Rahmen der „Vierge des litanies“. Das Kunstwerk ist dort

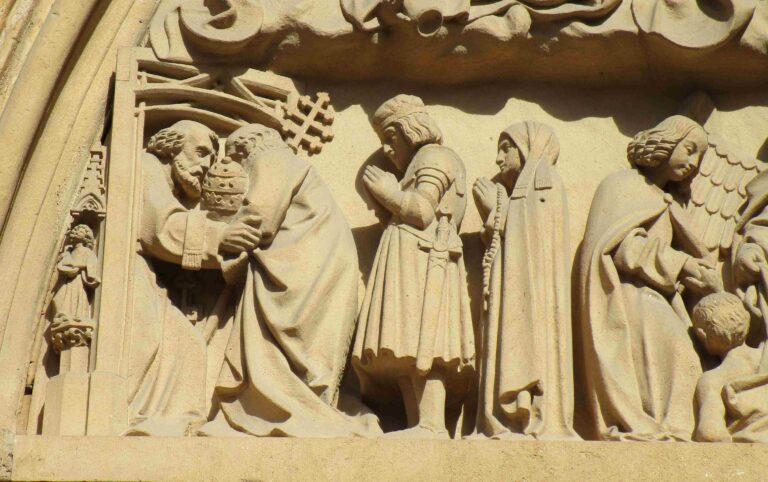

Romanische Himmelspforte aus Saint-Trophîme in Arles (um 1190)

Eine der frühesten Ansichten des Himmlischen Jerusalem in Form einer Himmelspforte hat sich in Arles (Provence) erhalten. Die dortige römisch-katholische Kirche Saint-Trophîme war einst eine mächtige Abteikirche des Benediktinerordens, welcher Arles allerdings schon längst verlassen hat. An dem Bauwerk wurde die Himmelspforte nicht an der linken unteren Seite des Tympanons

Erhardt Jakobus Klonk d. J. (1932-2024): Fenster aus St. Nikolaus in Geilshausen (1992)

1992 schuf Erhardt Jakobus Klonk d. J. (1932-2024) ein Fenster im Altarbereich für die evangelische Kirche St. Nikolaus in Geilshausen, ein Ortsteil der Gemeinde Rabenau im mittelhessischen Landkreis Gießen. Zur gleichen Zeit hat der Künstler auch an einer Darstellung des Himmlischen Jerusalem in einer Kapelle in Rotenkamp bei Königslutter gearbeitet

Kapitelle von Moissac (um 1090)

Kapitelle dienten mitunter auch dazu, das Himmlische Jerusalem darzustellen. In ihrer Vierseitigkeit und wegen ihrer hochgelegenen Position waren sie durchaus geeignet, dieses Jerusalem adäquat zu repräsentieren. Dennoch ist es im konkreten Fall schwer zu entscheiden, ob es sich wirklich um

Andrés de Olmos (um 1485-1571): Fresken aus Tecamachalco, Mexiko (um 1550, 1562)

Zu sehen sind Malereien der Kappen und Medaillons im Chor der ehemaligen Franziskanerkirche Tecamachalco in Puebla im heutigen Mexiko. Diese Klosteranlage diente einst der Ausbildung junger Mönche zu Missionszwecken. Die Deckenmalereien, ausgeführt über einen mehrjährigen Zeitraum von etwa 1550 bis

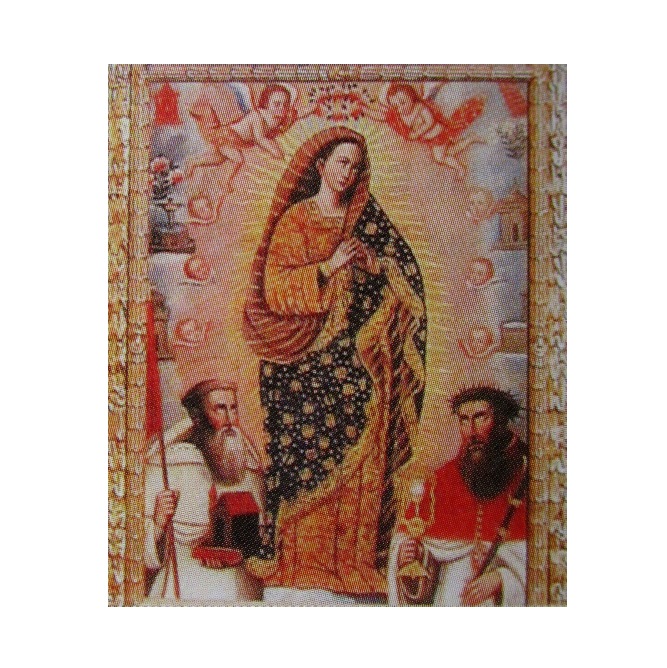

Anonym: Alabaster-Reliefs der Maria Immaculata Conception aus Ayacuchou/Huamanga (18. Jh.)

Bei Darstellungen der Maria Immaculata aus Stein sind insbesondere die kleinteiligen Mariensymbole schwerer herauszuarbeiten, dementsprechend selten sind solche kostbaren Kunstwerke; man kennt noch eine solche Arbeit aus dem mexikanischen Puebla. Andererseits sind solche Werke aber auch meist sehr gut erhalten

Basilio Pacheco: Apotheose des Mercedarierordens in Cusco in Peru (1738)

Apotheosen des (eigenen) römisch-katholischen Ordens waren in Spanien und Neuspanien ein Sujet, welches noch nicht hinreichend erforscht oder gar dokumentiert wurde. Das gilt auch für die Mercedarier, also die Mitglieder der katholischen Gemeinschaft des Mercedarierordens (lateinisch Ordo Beatae Mariae de

„Atelier für Traditionelle Grabmalkunst“: Grabstein „Porto“ (ab ca. 2003)

Dieser Grabstein hat, was selten ist, einen eigenen Namen: „Porto“. Er wird von der Firma „Atelier für Traditionelle Grabmalkunst“ in Weimar vertrieben. Es handelt sich um einen Doppelstein mit Treppe, die beide durch ein lateinisches Kreuz in Edelstahl verbunden sind.

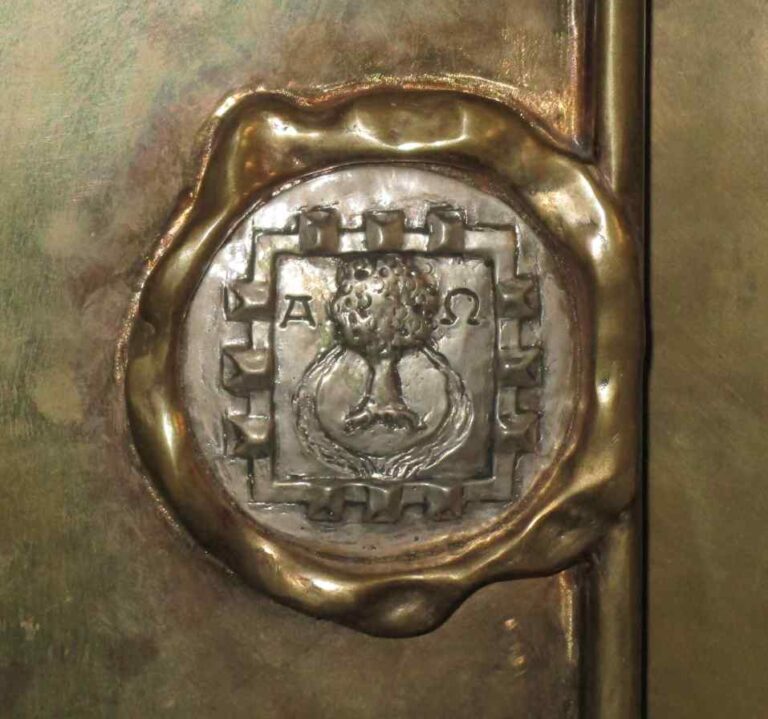

Tabernakel aus der Oberschwabenklinik Westallgäu-Krankenhaus Wangen (um 1950)

Tabernakel heißt in der lateinischen Sprache „Hütte“ oder „Zelt“. Diese Hütte oder dieses Zelt kann man sich bei der äußeren Form eines Tabernakels gut vorstellen, welcher sich in der Krankenhauskapelle der Oberschwabenkrankenhaus Westallgäu-Klinikum Wangen (Allgäu) befindet, dort im dritten Geschoss

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.