LETZTER BEITRAG

Freek Aalbers (geb. 1960), Alice Aalbers: Altarfenster in Nijkerk (2007)

Nijkerk ist eine Kleinstadt der niederländischen Provinz Gelderland. Die dortige reformierte Gemeinde „de Levensbron“ eröffnete im Jahr 1983 einen Neubau, auf dem Gelände Jan Steenhof am südlichen Rand der Stadt. Das Gebäude wurde bereits 2007

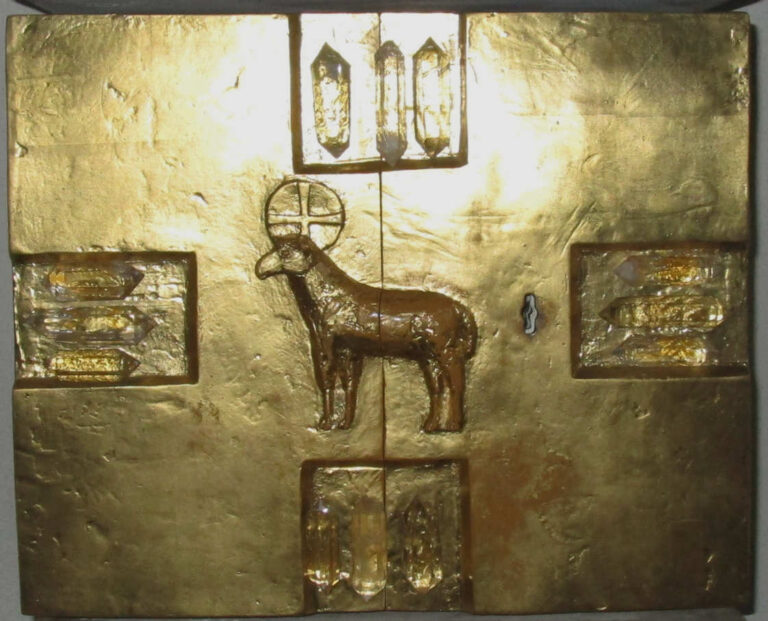

Wilhelm Breitsameter (geb. 1935): Tabernakel aus St. Rita in München (1987)

Der Tabernakel aus der römisch-katholischen Kirche St. Rita in München stammt von Wilhelm Breitsameter, einem Bildhauer aus Freising, dort 1935 geboren. Dieser war in der Kirche bereits zuvor mit Kreuzwegstationen und auch Einrichtungsgegenständen beauftragt worden. Breitsameter fertigte das neue Kunstwerk aus Anlass der Weihe der Kirche am 11. Oktober 1987

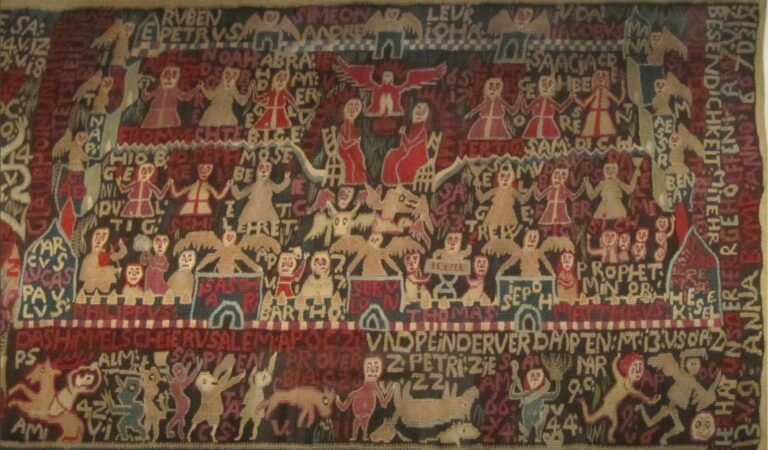

Anna Bump (geb. 1644): Wandteppich (1667)

Im Jahr 1667 fertigte Anna Bump im Alter von 23 Jahren zum 150. Jahrestag der Reformation einen insgesamt 350 x Mal 55 Zentimeter großen Wandteppich an. Er zeigt die Heilsgeschichte in vier Feldern und als deren Abschluss rechts in einem fünften Feld das Neue Jerusalem. Die Stadt präsentiert sich mit

Wandteppich von Simone Lorimy-Delarozière (1905-1987) aus der Abtei Saint-Victor in Marseille (1975)

Die Abtei Saint-Victor in Marseille (Provence) ist im Besitz eines Wandteppichs, der nach einem Entwurf von Simone Lorimy-Delarozière (1905-1987) gefertigt wurde. Simone Lorimy stammte aus Marokko, das 1905 noch zu Frankreich gehörte. Sie brachte sich Malen und Zeichnen autodidaktisch bei, bis sie zu einem Stipendium an die Académie Julian nach

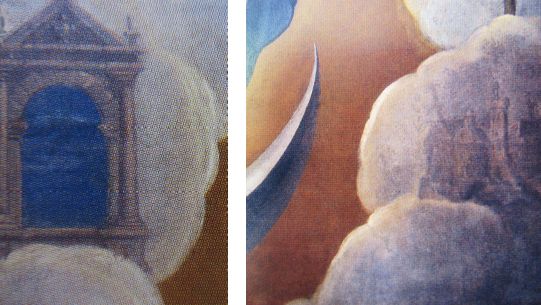

Bernardo Bitti (1548-1610): Maria Immaculata-Darstellungen (1575-1600 und um 1603)

Der Malermeister Bernardo Bitti (1548-1610) stammte aus Camerino (Italien) und setzte 1575 nach Südamerika über, um, wie er äußerte, „durch Kunst zu evangelisieren“. Mit diesem hohen Anspruch wurde er im peruanischen Cusco, einem damaligen Zentrum der Malkunst, schließlich Jesuitenpater.Bitti war ein typischer Vertreter der Cusco-Malerschule. Dort sollte genau dieses Bildmotiv

Bibelfliese aus Harlingen (um 1880)

Jede historische Fliese hat selbst eine eigene Geschichte: Von ihrer Entstehung im 18.-19. Jahrhundert bis zu ihrem heutigen Besitzer. Manche Spuren hat diese Geschichte auf der Oberfläche der Fliese hinterlassen. Die quadratischen blauen Kostbarkeiten wurden nach Vorlagen alter Meister von niederländischen Handwerkern gestaltet und waren weit mehr als kostbare Schmuckstücke.

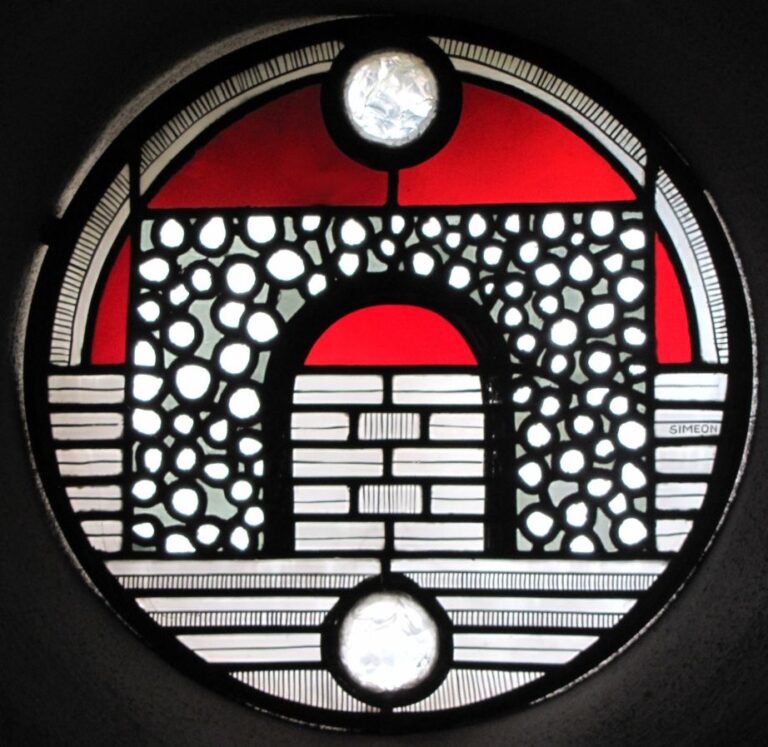

Franz Pauli (1927-1970): Fensterzyklus von St. Chrysanthus und Daria in Bad Münstereifel (1967)

Das Himmlische Jerusalem in der römisch-katholischen Kirche St. Chrysanthus und Daria in Bad Münstereifel (Eifel) ist durch zwölf Rundfenster repräsentiert. Man findet sie in der romanischen Krypta der Kirche, wo sie 1967 durch den bekannten Kölner Glaskünstler Franz Pauli (1927-1970) eingebaut wurden, nachdem sie in der Glaswerkstatt Oidtmann in Linnich

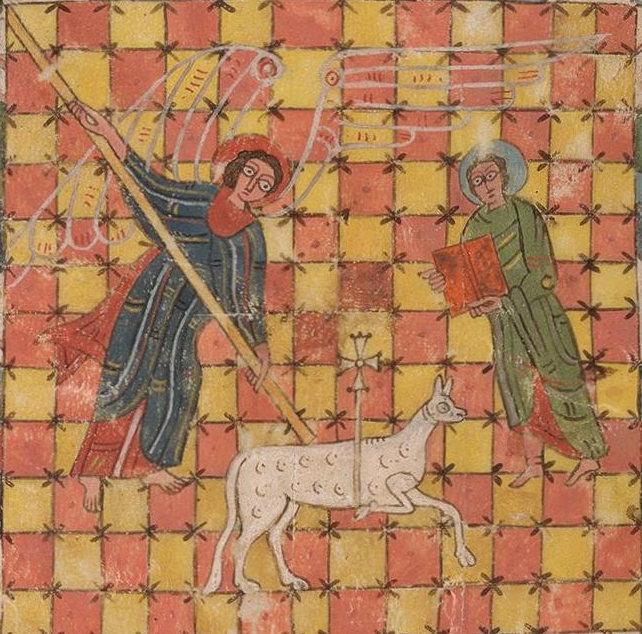

Morgan-Beatus (um 950) und Urgell-Beatus (um 975)

Der Morgan-Beatus ist weltweit die älteste erhaltene Beatus-Handschrift. Sie wird heute als Codex MS 644 in der New Yorker Morgan Library aufbewahrt. Das Himmlische Jerusalem ist in dem Werk zunächst auf fol. 222v zu sehen.In einem umfangreichen Kolophon auf fol. 293 nennt der Schreiber Magius (Maius) seinen Namen in einem

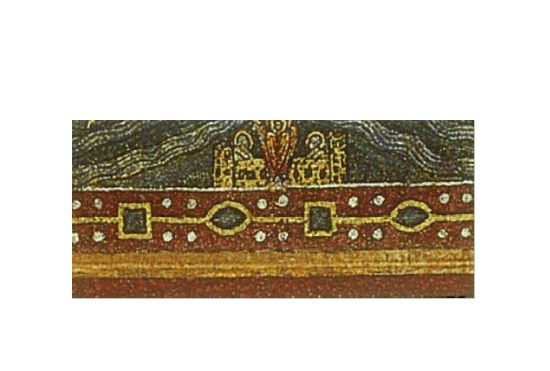

Jacopo Torriti: Santa Maria Maggiore in Rom (1292-1296)

In der linken Seitenapsis der römischen Basilika Santa Maria Maggiore findet man ein unscheinbares Himmlisches Jerusalem, das wegen seiner geringen Größe kaum beachtet wird. Die zentralen Gestalten des Mosaiks sind Christus und Maria, auf einem Thron, von Engeln umgeben: Die Szene verweist bereits in die Transzendenz. Neben vielen Heiligen ist

Tore Bjørn Skjølsvik (geb. 1939): Bronzeschmuck „Nye Jerusalem“ aus Spjelkavik (1987)

Spjelkavik ist ein Teil von Ålesund im Bezirk Møre og Romsdal im südlichen Norwegen. Die dortige römisch-katholische Kirche wurde erst im Jahr 1987 erbaut. Zur Grundausstattung der neuen Kirche gehört ein Schmuckdekor, ohne jede Funktion, was es in Kirchen kaum einmal gibt (Ausnahme Pauluskirche in Magdeburg). Dieses Dekor zeigt zahllose

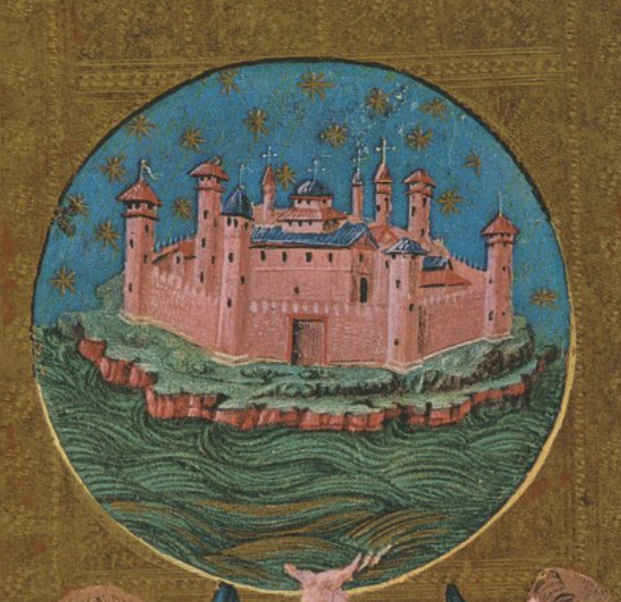

Tarotkarte aus Cremona (1452)

Das Tarotspiel, wie wir es heute kennen, entstand in Oberitalien zwischen Ferrara, Mailand, Florenz und Siena. Das älteste „Trionfi-Spiel“, wie man es auch nannte, stammt von etwa 1418, es war zugleich das vielleicht teuerste aller Zeiten und die Karten kosteten damals 1.500 Dukaten.1452 zeigte Sigismondo Malatesta (1417-1468), genannt „der Wolf

Helmut Münch (1926-2008): Ehemaliges Antependium aus der Friedhofskirche in Münchberg (um 1990)

Um das Jahr 1990 bekam die evangelische Gemeinde zu Münchberg im Fichtelgebirge (Unterfranken) ein Antependium geschenkt. Es war eine Spende der „Wort im Bild GmbH“, eines christlichen Medienunternehmens in Altenstadt in Hessen. Die Textilarbeit zeigt die zwölf Tore um das Lamm Gottes, drei an jeder Seite. Die Tore sind einfache

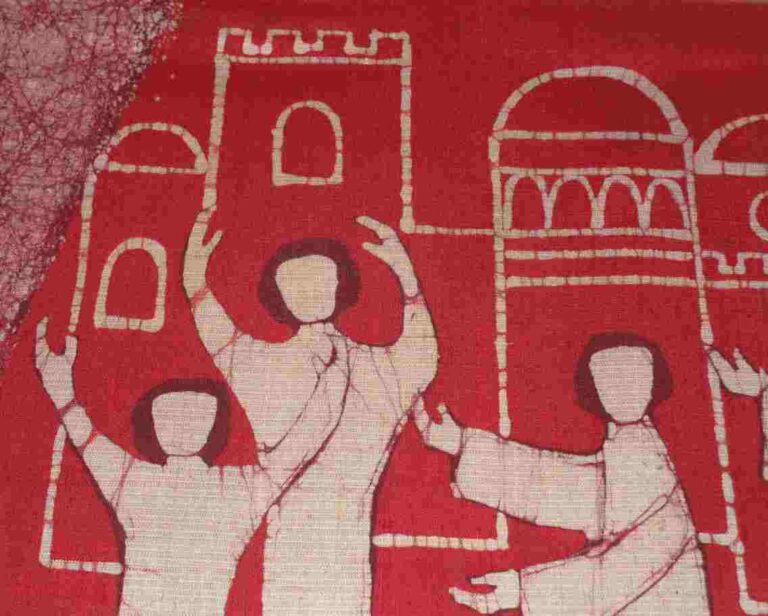

Christel Holl (geb. 1945): Batik der Laurentiuskirche in Niederbühl (1985)

Die 1970er Jahre waren die Zeit des brutalen, schonungslosen Sichtbetons, im sakralen Kontext spreche ich (halb ironisch, halb ernst) vom Beton-Halleluja. Schon nach wenigen Jahren begannen Gemeinden, deren Kirchen solch kahle Betonwände zeigten, verzweifelt bis hoffnungsvoll nach Lösungen zu suchen, die Innenräume etwas wärmer und humaner zu gestalten. Die römisch-katholische

Brigitte Mohn: Quilt aus „Christus, unser Friede“ in Ludwigsfeld (1986)

Die römisch-katholische Kirche „Christus, unser Friede“ in Ludwigsfeld südlich von Neu-Ulm wurde 1969 im Brutalismus-Betonstil erbaut. Der Kirchenschmuck der Erstausstattung war bewusst zurückhaltend, ganz im Stil der damaligen nüchternen, ja kargen Kirchenarchitektur und Kunstauffassung. Daher fasste man Mitte der 1980er Jahre den Entschluss, den Bau mit neuen Kunstwerken zu verschönern.

Andreas Schwendener (geb. 1954): Batik (1979)

Der Künstler der Arbeit, der schweizerische Theologe Andreas Schwendener (geb. 1954), schrieb zum Motiv der himmlischen Stadt: „Für mich ist sie das Symbol für die Menschheit in der neuen Schöpfung, eine Art Konzentrat im neuen Himmel und der neuen Erde. Wie der Auferstehungsleib Jesu das Ziel jedes Menschen vorgibt als

Johann Meyfart (1590-1642): Pietistische Erbauungssschrift „Von dem Himmlischen Jerusalem“ (1627 und 1630)

Oben ist das Titelblatt der Erstauflage der Erbauungsschrift „Von dem Himmlischen Jerusalem“ zu sehen, die in zwei Bänden 1627 in Coburg erschien. Herausgebracht wurde sie von dem pietistischen Theologen Johann Meyfart (1590-1642). Ein Neues Jerusalem in die Kartusche oder ein Bildfeld des Frontispiz einzufügen war damals Mode, man findet es

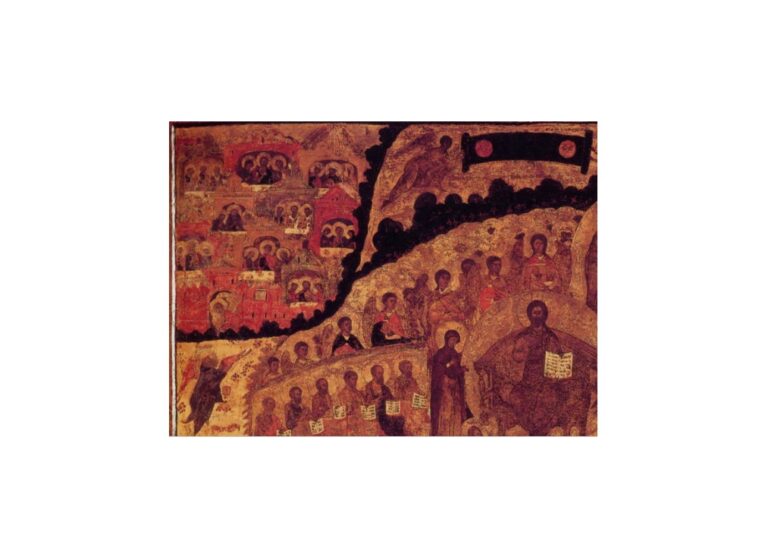

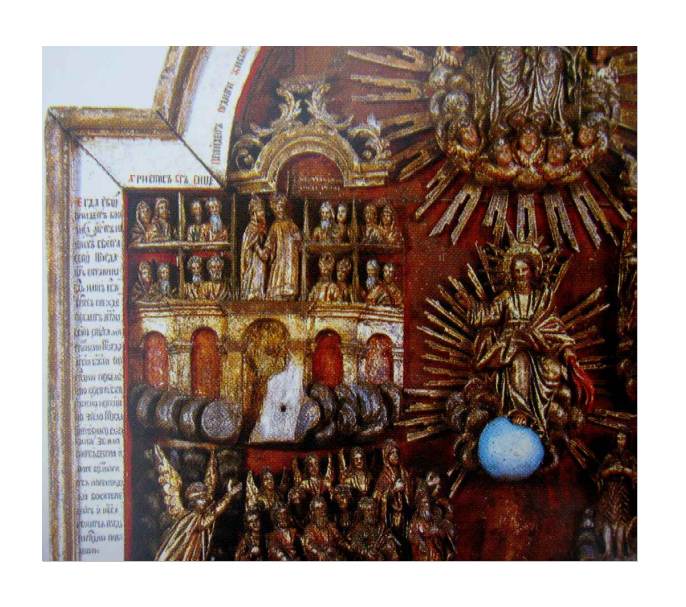

Russische Weltgerichtsdarstellung aus der Kunsthalle Perm (um 1620)

Diese russische Arbeit aus einer orthodoxen Kirche oder einem orthodoxen Kloster entstand um das Jahr 1620. Die Gesamtgröße beträgt 151 x 123 Zentimeter; es ist eine Malerei aus Tempera und Goldapplikationen auf Lindenholz. Die dunkle Tönung, die auch das Gold

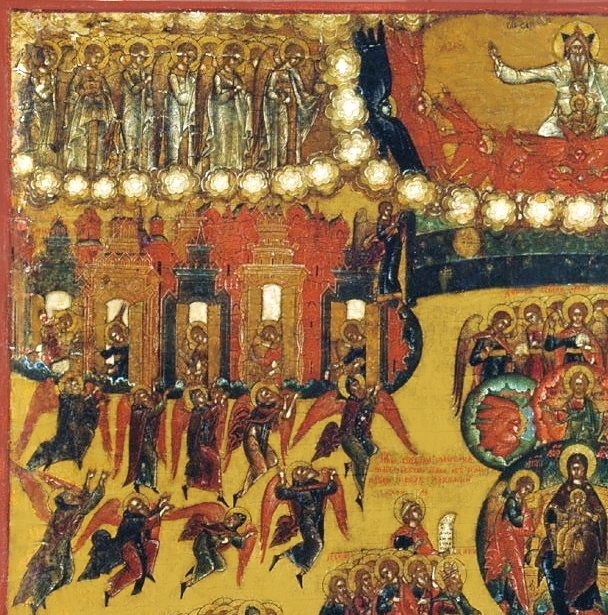

Würfeljerusalem aus Nowgorod (um 1500)

Dieses einzigartige Beispiel für ein russisches Weltgericht soll aus Nowgorod stammen. Es wurde jedoch seinem Ursprungsort entnommen und kam in das Kiewer Nationalmuseum für russische Kunst, dort Inventarnummer Zh-4. Seit 2017 führt das Museum den Namen Nationalmuseum Kiewer Gemäldegalerie, kurz

Russisches Weltgericht (um 1750)

Fachleute datieren diese ungewöhnliche und wohl einzigartige Ikone aus Russland in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Das Museum Russischer Ikonen im US-amerikanischen Clinton (Inventarnummer R2007.15) kaufte dieses Werk im Juli 2007 vom internationalen Auktionshaus Christie’s an. Wichtige Informationen, wie Provenienz,

Ikone aus Westrussland (19. Jh.)

Weltgerichte erfreuen sich seit dem 15. Jahrhundert in der Ikonenkunst einer ungebrochenen Beliebtheit, und das gilt genauso für das 19. Jahrhundert. Damals entstand in Westrussland eine Ikone, die man heute im Staatlichen Museum für Geschichte der Religion in St. Petersburg

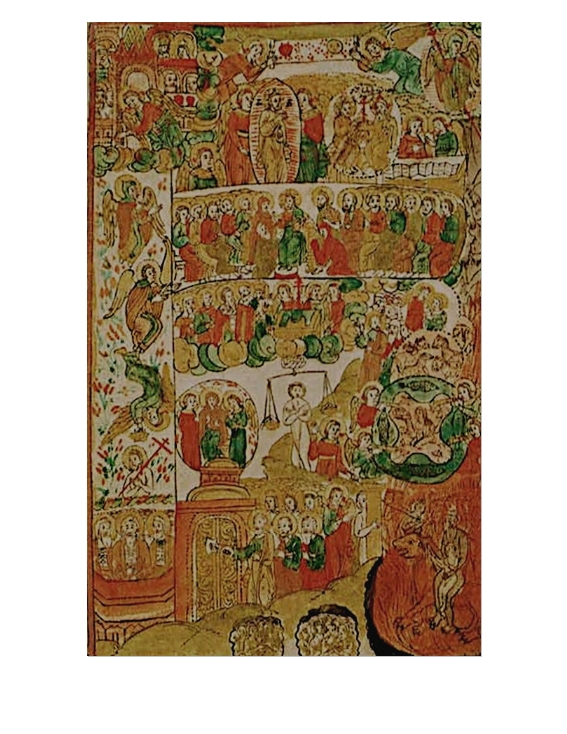

Südrussische Weltgerichtsdarstellung (17. Jh.)

Diese volkstümliche Ikone stammt aus einem Synodikon einer Kirche oder Kapelle aus dem südlichen Russland. Es ist eine einfache Arbeit, vermutlich eine Kopie einer älteren Fassung, die jedoch noch nicht bekannt oder bereits wieder verschollen ist. Im Gegensatz zu vielen

Weltgerichtsikone aus Galich (1750-1800)

Diese Ikone stammt aus der russischen Kleinstadt Galich (auch Galitsch) aus der Oblast Kostroma, einem Zentrum russisch-orthodoxer Sakralkunst. Das Kunstwerk aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist vor allem deswegen ungewöhnlich und herausragend, da es in großen Teilen aus

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.