LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Melchior Küsel (1626-1683): Küselbibel und Varianten (1679, vor 1683, um 1690, 1718, 1730)

Der Kupferstecher und Radierer Melchior Küsel (auch Küsell/Kysel u.ä.) lebte von 1626 bis vermutlich 1683 und zählte zeit seines Lebens zu den Meistern seines Faches. Kurz vor seinem Lebensende erschien, nach langer Vorbereitung, sein Hauptwerk, die „Icones Biblicae Veteris et Novi Testamenti“. Später ging sie als Küselbibel in die Geschichte

Simon F. Uschakow (1626-1686) und Gury Nikitin (1620-1691): Glaubensbekenntnis-Ikone (1668)

Unter allen Glaubensbekenntnis-Ikonen ist diese vielleicht die bekannteste, was daran liegen mag, dass man Maler und Entstehungsjahr genau kennt: Es handelt sich um eine Gemeinschaftsarbeit von Simon F. Uschakow (1626-1686) und Gury Nikitin (1620-1691) aus dem Jahre 1668. Diese Ikone war eine Auftragsarbeit für die Kirche St. Gregor (der Wundertäter)

Tiffany-Glasfenster aus der St. Paul‘s Church in Milwaukee (um 1915)

Dieses imposante Fenster im späten Jugendstil-Dekor wurde von den Tiffany-Studios entworfen und ausgeführt. Es befindet sich in der lutherischen St. Paul‘s Church in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und ist zwei Mitgliedern der Hauxhaust-Familie gewidmet. Es entstand um 1915. Inzwischen ist es eine der bekanntesten Glasarbeiten der USA, deswegen wird der

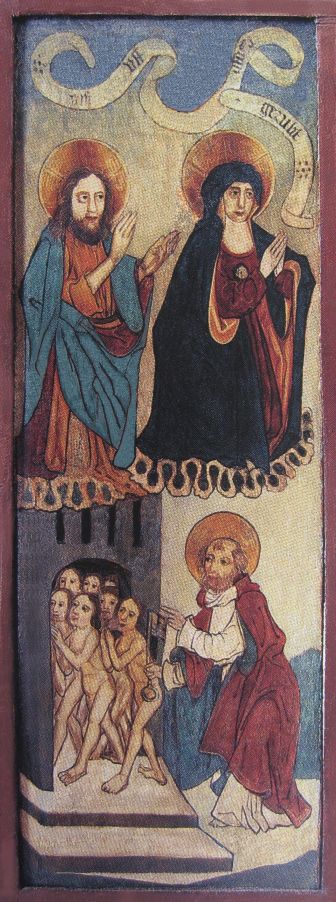

Weltgericht auf dem Sisikoner Altar (um 1490)

Anna Selbdritt, Johannes Evangelista, der Heilige Ägidius und eine Darstellung des Jüngsten Gerichts sind die Themen eines Retabelschreins. Dieser gehört zu einem Hochaltar mit Figuren und bemalter Rückwand. Die Malerei in Temperafarben wurde von einem unbekannten Maler um 1490 in einfacher Manier auf Lindenholz aufgesetzt. Vermutlich war es eine Auftragsarbeit

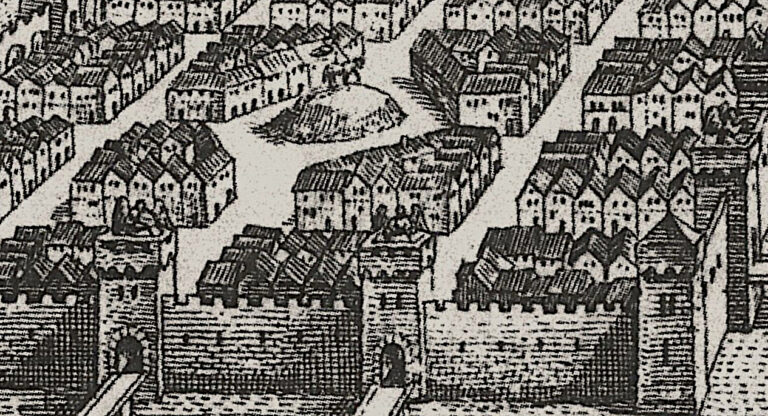

Jacques Callot (1592-1635): Himmelspforte (um 1635)

Um das Jahr 1635 entstand in Paris mit Privileg des französischen Königs Ludwig XIII. diese imposante Himmelspforte. Es handelt sich um eine Arbeit von Jacques Callot für den Verleger Israel Henriet (ca. 1590-1661). Callot (1592-1635) war ein zu seiner Zeit hochberühmter lothringischer Zeichner, Kupferstecher und Radierer, der, wie auf dieser

Anton Wendling (1891-1965): Fenster aus St. Maria Rosenkranz in Düsseldorf-Wersten (1957) sowie Chorfenster aus St. Adalbert in Aachen (1960)

St. Maria Rosenkranz ist eine römisch-katholische Kirche in Düsseldorf-Wersten. Sie wurde nach schwerer Kriegszerstörung durch den Architekten Hans Schwippert (1899-1973) modern wieder aufgebaut. Schwippert war nach dem Krieg nach Düsseldorf gezogen. Dort führte er die Abteilung Wiederaufbau der Nordrhein-Provinz, ab 1946 das Wiederaufbauministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Damit war er auch

Otto Adolph Stemler (1872-1953): Johannes auf Patmos (1949, 1983, 1990)

„Signs of the Times“ ist eine der führenden Zeitschriften der US-amerikanischen Adventisten. Sie wird von der Pacific Press Publishing Association seit 1874 herausgegeben, die dafür immer wieder adventistische Künstler beauftragte, das Himmlische Jerusalem ins Bild zu setzen. Darunter sind unbekannte Namen mit künstlerisch eher zweitrangigen Auftragsarbeiten bis hin zu einigen

Fenster der Auferstehungskirche in Hof (1929)

Eine der ältesten Glasfenster-Darstellungen mit dem Motiv des Himmlischen Jerusalem im deutschsprachigen Raum findet man in der evangelisch-lutherischen Auferstehungskirche in der Neubausiedlung Hof-Moschendorf in Oberfranken. Für den fränkischen Raum, für ganz Bayern ist es die älteste Darstellung auf Glas, die sich am Originalstandort bis heute erhalten hat. Die drei durch

Uriah Smith (1832-1903): „Gedanken über Daniel und die Offenbarung“ (1897)

Die „Gedanken über Daniel und die Offenbarung“ des US-amerikanischen Adventisten Uriah Smith (1832-1903) erschien 1897 in deutscher Sprache bei der Pacific Press Publishing Association in Portland. Der Druck war zunächst für die zahlreichen deutschsprachigen Einwanderer der USA gedacht, gelangte über Hamburg aber auch nach Deutschland und war bald bei vielen

Odilon Redon (1840-1916): Serie „Apokalypse des Heiligen Johannes“ (1899)

Das Himmlische Jerusalem schwebt über einen spitzen Berg, eine Art Vulkan, in dem die Verworfenen in ewigen Qualen schmoren. Im Gegensatz zu dem dunklen Ort im Vordergrund ist die Stadt ganz vom Licht durchflutet, ein halber Strahlenkranz geht von ihr aus bis an den oberen Bildrand. Derartige Effekte im Chiaroscuro

Alexander Andrejewitsch Iwanow (1806-1858): Ölmalerei „Christi Predigt“ (um 1845)

Jesus predigte vor seiner Gefangennahme angeblich auf dem Ölberg, vor den Toren der Stadt Jerusalem. Ein Teil der Predigt ist im Lukasevangelium Kap. 22, Verse 39-44 festgehalten: Es ist seine Version der Endzeit, die man auch als „kleine Apokalypse“ bezeichnet. Der russische Maler Alexander Andrejewitsch Iwanow (1806-1858) hat dieses Thema

Fresko aus der Annakirche in Strazky aus der Slowakei (um 1510)

Die römisch-katholische Annakirche ist die älteste Kirche von Strazky in der ostslowakischen Region Presovsky. Ihre frühneuzeitlichen Wandmalereien eines namentlich nicht bekannten Meisters dürften um das Jahr 1510 entstanden sein, als die Region der ungarischen Krone unterstand. Die Malereien haben auf der nördlichen Seite des Kirchenschiffs das Jüngste Gericht zum Thema.

Fresko aus der Benediktinerkirche Pomposa (1361-1376)

Das Bild zeigt einen kleinen Ausschnitt aus umfangreichen Bildfolgen zum Alten und Neuen Testament aus der Kirche der Benediktinerabtei Pomposa in der Emilia-Romagna. Die Wandmalerei des Trecento wird der frühen (ersten) Bologneser Schule zugerechnet. Das Himmlische Jerusalem ist aber nun nicht, wie zu erwarten wäre, in den Apokalypsezyklus eingebunden, sondern

Deutschordensapokalypse (um 1350)

Dieser ostmittelhochdeutsche Codex erhält als vierten Teil eine gereimte Apokalypse nach Heinrich von Hesler. Das Werk stammt aus der Bibliothek der des Deutschen Ordens auf der Marienburg, wo gerade zu Beginn des 14. Jahrhunderts zwei Weltgerichte entstanden waren. Die Krise und Untergang des Ordens musste den Rittern wie die Apokalypse

Fresko der Peterskapelle Spay (1300-1350)

Die römisch-katholische Peterskapelle in Spay (Landkreis Mayen-Koblenz), ist ein romanischer Bau, der um 1300 eine frühgotische Umgestaltung erfuhr. Die Kirche befindet sich abseits vom historischen Siedlungskern am südlichen Ortsrand in unmittelbarer Nähe des Rheins. Früher vermutete man dort eine aufgegebene Siedlung namens Peterspay, doch wahrscheinlicher ist eine alte Römerstraße mit

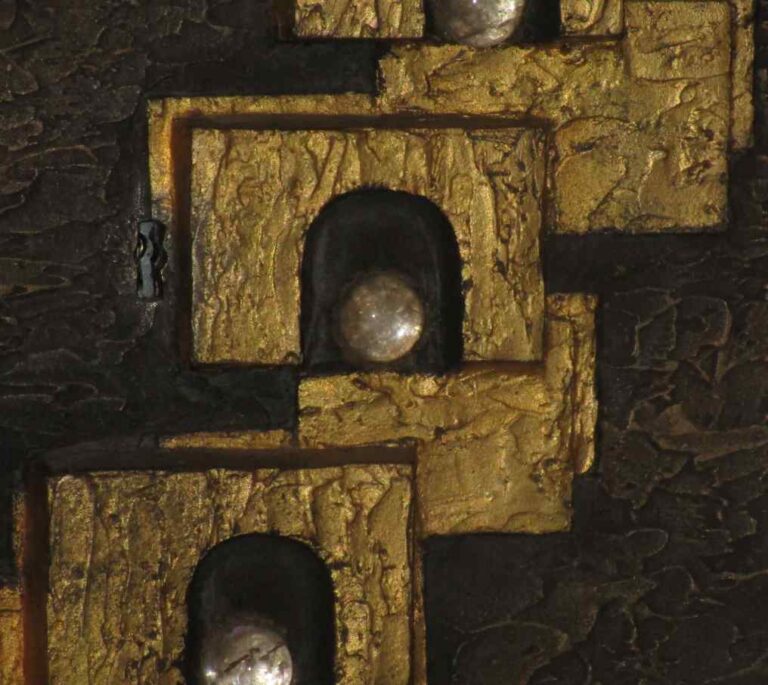

Claus Pohl (geb. 1932): Tabernakel aus St. Mariä-Himmelfahrt in Essen (um 1970)

Die römisch-katholische Kirche St. Mariä-Himmelfahrt in Essen-Altendorf war bis vor dem Krieg eine Perle des Ruhrgebiets, bis 1943 durch Fliegerangriffe vor allem die Inneneinrichtung so gut wie vollständig zerstört wurde. Ein ernüchternder Wiederaufbau hat von der einstigen Schönheit nicht mehr

Michael Winkelmann (geb. 1937) und Christoph Winkelmann (geb. 1940): Tabernakelgehäuse aus St. Vitus, Willebadessen (1982)

Im Jahr 1982 wurde der Chor der römisch-katholischen St. Vituskirche in Willebadessen (Teutoburger Wald) gemeinsam von den Gebrüdern Christof Winkelmann (geb. 1940) und Michael Winkelmann (geb. 1937) aus Möhnesee-Günne neu gestaltet. Den Ort des Hochaltars nimmt das auf einer patinierten

Éric de Saussure (1925-2007): Hoffnungskirche in Köln-Finkenberg (1983)

Es liegt nahe, in einer Kirche mit dem Namen Hoffnungskirche eine Darstellung des Neuen Jerusalem aufzunehmen. So ist es der Fall bei der evangelischen Hoffnungskirche in Finkenberg, einem rechtsrheinischen Stadtteil von Köln. Das dortige Hauptfenster im Altarraum rechts hat den

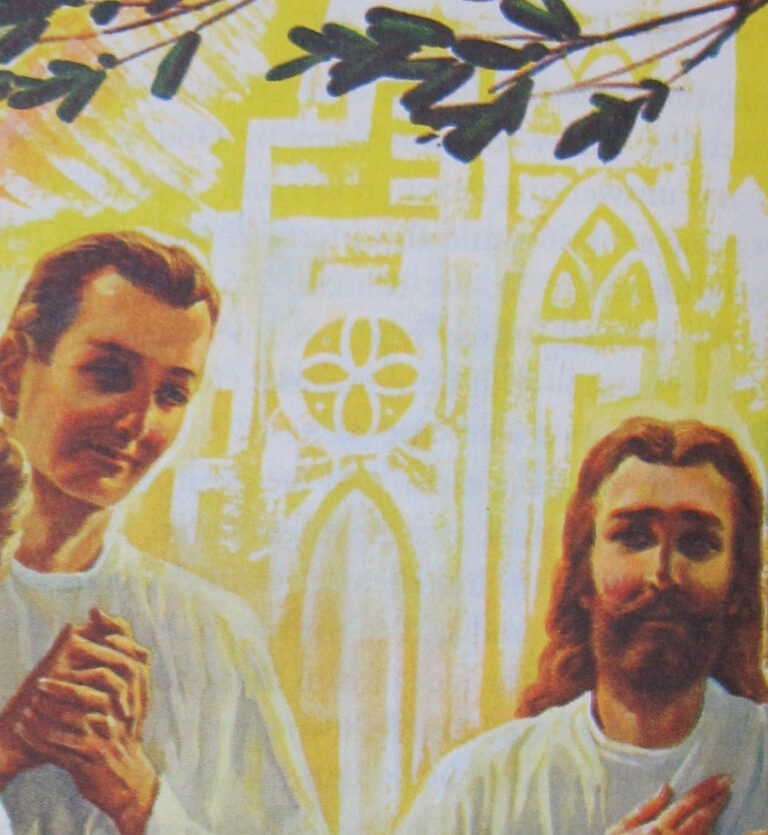

William Heaslip (1898-1970): „Your Bible and You“ (1939)

Eine der letzten bedeutenden Arbeiten des beliebten adventistischen Jugendautors Arthur S. Maxwell (1896-1970) war „Your Bible and You“. Diese konnte nach langen Vorarbeiten im Jahr 1959 bei dem Verlag Review and Herald Publishing Association in Washington erscheinen. Noch einmal versammelten

Matthäus Merian (1593-1650): Die Merianbibel (1627 ausgearbeitet, 1630 gedruckt), plus Varianten des 17. Jh.

Matthäus Merian der Ältere hatte zwischen 1625 und 1630 genau 258 Kupferstiche zum Alten und Neuen Testament gefertigt, die 1630 in eine deutschsprachige Lutherbibel hinein genommen worden sind: Die noch heute bekannte „Merian-Bibel“ war geboren. Merian hat Luthers Wunsch, mit

Heinrich Ludwig Schröer: Stiftskirche in Bücken (1867)

Die Stiftskirche St. Materniani et St. Nicolai in Bücken, auch als „Bücker Dom“ bezeichnet, ist eine romanische Basilika aus dem 12. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert, mit steigendem Wohlstand und künstlerisch gewachsenem Anspruch, wollte man die Kirche innen ausmalen, wofür man

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.