MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

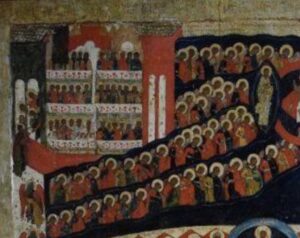

Mönch Palladius „Predigt über die Wiederkunft Christi“ (um 1760)

Weltgericht aus Melaya Guba (18. Jh.)

LETZTER BEITRAG

MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

In der Mitte des 16. Jahrhundert war das Thema Tota Pulchra, also die Maria Immaculata mit ihren Symbolen der Reinheit nach der Lauretanischen Litanei, längst etabliert. Die großen Stundenbücher waren geschrieben, das Thema findet sich

Paul Quail (1928-2010): St Thomas Aquinas in Ham/London (1990)

St Thomas Aquinas ist eine anglikanische Kirche in Ham, einem Ortsteil im Südwesten von London. Ein Fenster der Kirche zeigt dort die Symbole Mariens – ein Thema, welches im 16. und 17. Jahrhundert im Rahmen der Lauretanischen Litanei aufkam und sich rasant verbreitete. Moderne Fassungen aus England, zudem aus anglikanischen

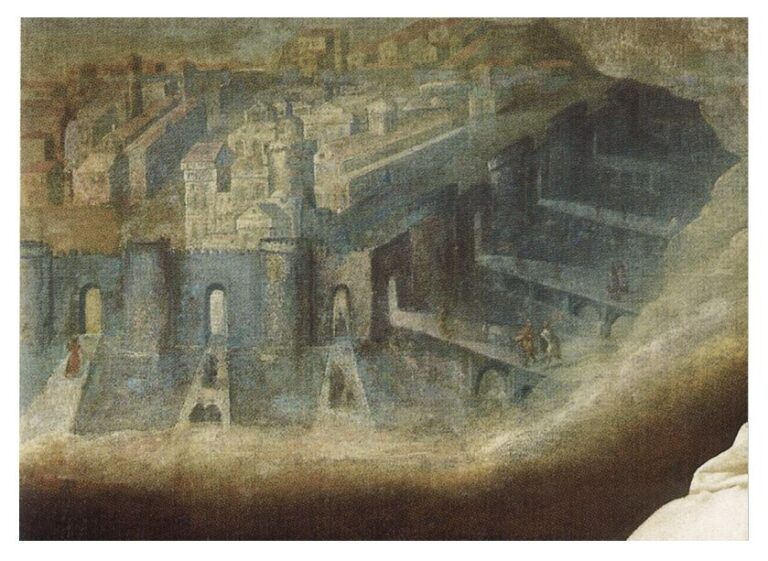

Meister des Rostocker Dreikönigsaltars: Hochaltarretabel (um 1425)

Diese spätgotische Malerei war Teil des Hochaltarretabels der Klosterkirche der Dominikaner St. Johannis in Rostock. Positioniert war sie einst am rechten Außenflügel des Altars. Lange befand sie sich im Stadtmuseum Berlin (ehemals Märkisches Museum). Sie kam in den 1970er Jahren als Leihgabe der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität ins Museum, wurde aber inzwischen

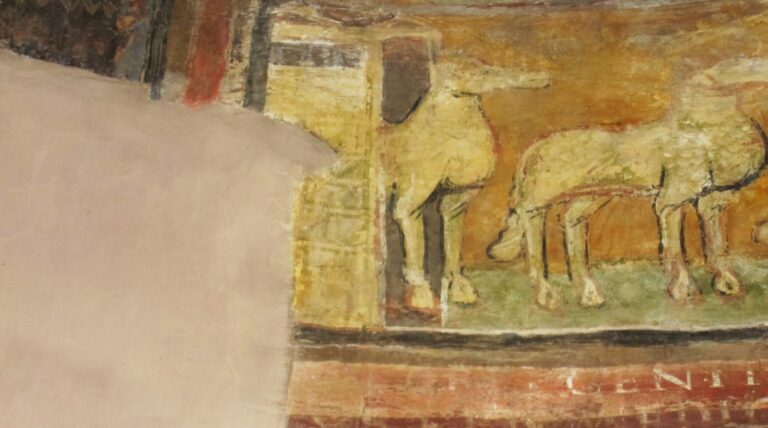

Wandmalerei aus S. Sebastiano al Palatino in Rom (10. Jh.)

San Sebastiano al Palatino in Rom ist eine etwas versteckte Kirche mit einer weit bis in die Antike zurückreichenden Vergangenheit. Sie besitzt Kunstwerke aus dem 10. Jahrhundert. Zwar wurde die Kirche, die einst Santa Maria in Pallara hieß, unter Papst Urban VIII. (1568-1644) ab 1624 neu im barocken Stil errichtet,

Comburger Radleuchter (um 1130)

Mit insgesamt 48 Kerzen war der Leuchter in der romanischen Kirche der Comburg über Jahrhunderte vermutlich die einzige künstliche Lichtquelle. Er wurde um 1130 hergestellt und zählt mit den Leuchtern in Hildesheim und Aachen zu den großen romanischen Leuchtern, von denen es wohl Hunderte gab, von denen aber lediglich vier

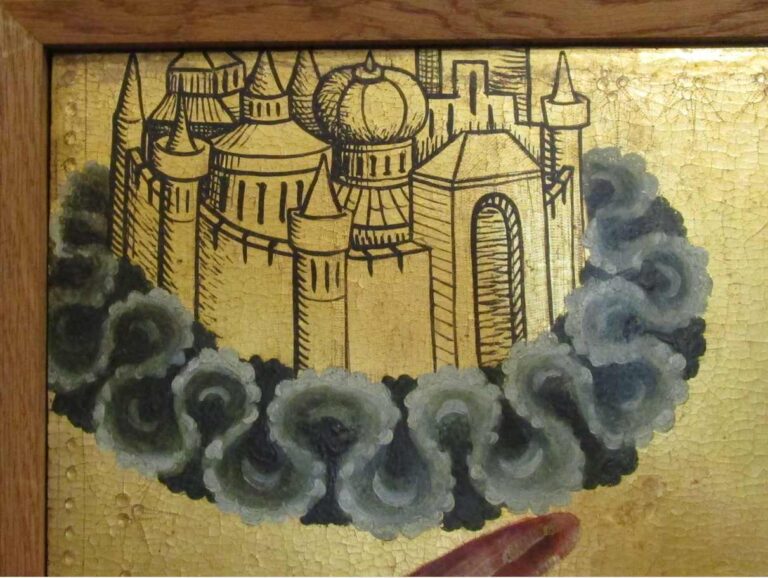

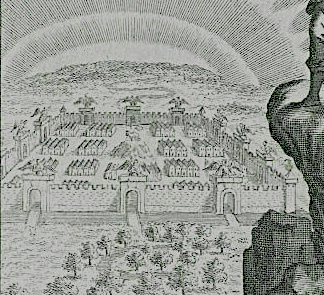

Moralisierendes Jerusalem-Emblem aus der Schweiz (18. Jh.)

Unten ist auf dieser Zeichnung die alte Welt dargestellt, in Form verschiedener Eitelkeiten, die angeblich vom wahren Glauben abführen würden: Kartenspielen, Musik, Tanz, Fröhlichkeit – kurz alles, was Freude bereitet und das Dasein etwas angenehmer macht. Rechts tanzt und musiziert eine fröhliche Gruppe vor einem vornehmen Haus, eine weitere Figur

Georg Gehring (1920-1991): Fensterband der Kirche St. Gertrud in Schuld an der Ahr (1974)

Die Kirche befindet sich in unmittelbarer Nähe einer Schleife des Flusses Ahr. Mitte Juli 2021 wurde der Ort durch ein apokalyptisches Hochwasser heimgesucht und schwer verwüstet. Glücklicherweise blieb der 1974 errichtete Bau größtenteils unbeschädigt, so dass dieses Kunstwerk auch weiterhin in Schuld an der Ahr (Eifel) genutzt und besucht werden

MS C 83: Evangeliar von Helmarshausen (um 1140)

Auf fol. 1 ist der Kirchenlehrer Hieronymus (um 347-420) zu sehen, wie er dem Papst Damasus I. (um 305-384) eine übersetzte Bibel überreicht. Die nur 18 x 11 Zentimeter kleine Illustration ist in einem mittelalterlichem Evangeliar enthalten, welches in der Zeit zwischen 1100 und 1150 im nordhessischen Helmarshausen durch unbekannte

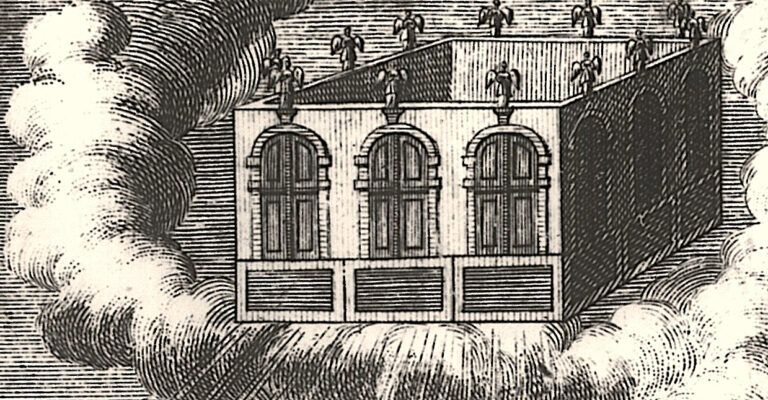

Christoph Weigel (1654-1725): „Biblia Ectypa“ (1695) und Varianten (1701, 1716)

Die „Biblia Ectypa: Bildnußen auß Heiliger Schrifft deß Alten- und Neuen Testaments“ erschien als frühneuzeitliche Bilderbibel erstmals 1695 in Augsburg. Es handelt sich um eine umfangreiche Sammlung von hochwertigen Musterholzschnitten, die Christoph Weigel d. Ä. (1654-1725) in Zusammenarbeit mit Jesuiten erarbeitet und geschaffen hat. Auch die Zeichner Johann Jacob von

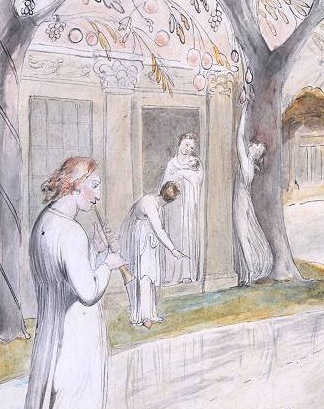

William Blake (1757-1827): Zeichnung „Der Fluss des Lebens“ (um 1805)

Diese zurückhaltend in Pastellfarben kolorierte Zeichnung des englischen Dichters, Naturmystikers und Malers William Blake (1757‑1827) firmiert unter dem Titel „The River of Life“ (zu Deutsch „Der Fluss des Lebens“). Gezeigt wird aber nicht allein der apokalyptische Lebensfluss, sondern etwas mehr. Eigentlich ist gerade der Lebensfluss weniger gut zu erkennen als

Clemens Schmidt (1890-1979), Heinz Hindorf (1909-1990): Fenster aus St. Kilian in Wiesbaden (1970)

Auch die stark kriegszerstörte römisch-katholische Kirche St. Kilian in Mainz-Kostheim, heute ein Stadtteil mit verarbeitendem Gewerbe, Logistik und Industrie am Rand von Wiesbaden, wurde 1970 mit neuen Buntglasfenstern ausgestattet. Die Kirche steht in einem einfachen, von Arbeitern und Zuwanderern geprägten Viertel, mit einer einst fast homogenen römisch-katholischen Bevölkerung. Für die

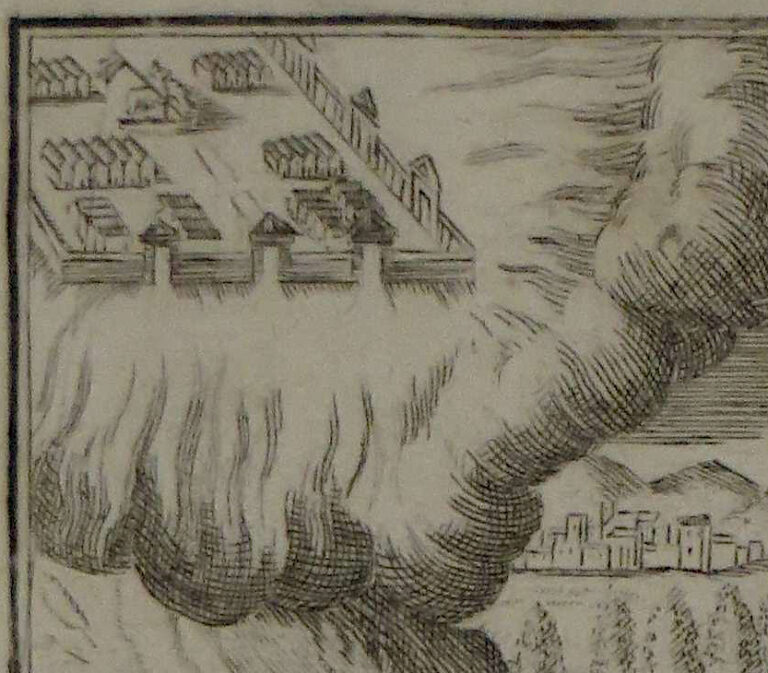

Matthias Scheits, Johann Georg Waldreich: Scheitsbibel (1672)

Vor uns haben wir eine weiterentwickelte Kopie des Merian-Stichs in weicher Zeichnung aus dem Jahr 1672. Sie wurde der Bibelausgabe „Das Newe Testament“ entnommen und ist dort einer der letzten Kupferstiche. Der Illustrator war Matthias Scheits (geb. um 1625 bis 1630 in Hamburg; gest. um 1700 ebenda), der Stecher ein

Francisco de Zurbarán (1598-1664): Vision des Pedro Nolasco (1629)

Das Gemälde wurde von dem spanischen Maler Francisco de Zurbarán y Salazar (1598-1598) im Jahre 1629 geschaffen (heute Museum Prado, Madrid). 1635 wurde Zurbarán zum Hofmaler von Philipp IV. ernannt und 1650 an den Hof nach Madrid berufen. Er gilt als einer der größten spanischen Maler des Barock und ist

Leonhard Michael Steinberger (1713-1772): „Dreyfache Sitten-Lehre“ (1753)

Friedrich Christoph Oetinger (1702-1782), ein Württemberger Theologe des späten Pietismus, bediente sich mystisch-spiritueller Vorstellungen, wenn er in seinem Buch „Dreyfache Sitten-Lehre“ (1753) über das Himmlische Jerusalem spekuliert: „Die Stadt Gottes ist in 3 Dimensionen cubisch beschrieben, sie reicht aber von der neuen Erde bis in den neuen Himmel durch die

Mittelalterliche Miniaturen aus „Liber Scivias“ der Hildegard von Bingen (1160-1170)

Hildegard von Bingen (1098-1179) war eine Benediktinerin und gilt heute vielen als die zentrale weibliche Vertreterin der deutschen Mystik des Mittelalters. Während lange Zeit Hildegard von Bingen nur wenigen Germanisten bekannt war, ist ab etwa 1980 ein regelrechter Hildegard-Kult entstanden, der sie als Feministin, als Heilerin und als heimliche Verfechterin

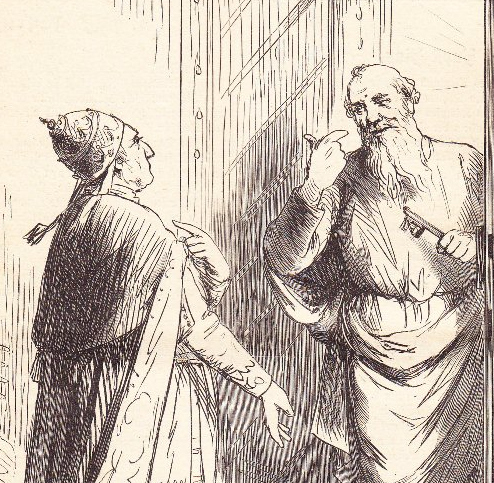

Humor und Himmlisches Jerusalem (Kaiserzeit und Weimarer Republik)

Auch auf Karikaturen ist das Himmlische Jerusalem präsent, vermutlich, weil sich das, was auf Würde und Wahrheit pocht, gut kritisieren und lächerlich machen lässt. So gut wie immer handelt es sich um Petrus vor der Himmelspforte und um eine „arme Seele“, die gerade Einlass in die Seligkeit begehrt. Solche Karikaturen

Sörmlands-Museum von Nyköping: Gemälde der Baptistengemeinde von Vingåker (1957)

Im Jahr 1957 schmückte die erste Baptistengemeinde des Ortes Vingåker in der schwedischen Provinz Södermanlands ihre kleine Kapelle mit einem Gemälde des Himmlischen Jerusalem. Auch in Schweden sind die Baptisten nur eine kleine Glaubensgemeinschaft, die nicht staatlich unterstützt wird, sondern

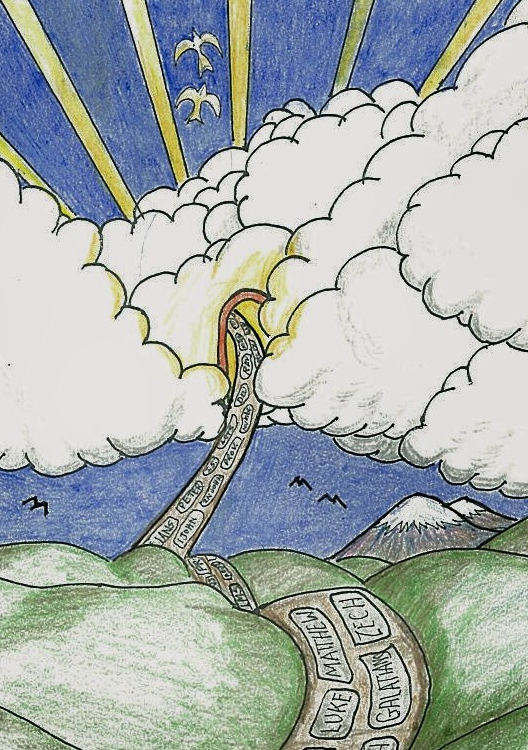

Charles David Whittemore (1953-2017): Himmelspforten (1998)

Dem US-Amerikaner Charles David Whittemore (1953-2017) aus New Hampshire verdanken wir eine neuartige und originelle, kreative Interpretation der Himmelspforte. Allein dieser Einfall, weniger die künstlerische Ausfertigung, rechtfertigen die Aufnahme in diese Dokumentation. Zu dieser Pforte führt ein schmaler, aber dynamisch

Weltgerichtsikone aus Zhovkva (um 1550)

In der Mitte des 16. Jahrhunderts entstand in Zhovkva (Schowkwa) in der Region von Lemberg eine Ikone des Weltgerichts. Die Malerei in Tempera hat heute eine Gesamtgröße von 233 x 48 Zentimetern. Ursprünglich war die Ikonentafel selbstverständlich größer, doch nur

Greta Rimington (1933-2013): Gemälde „Det nye Jerusalem“ (1996)

Das Aquarell- und Wasserfarbenbild „Det nye Jerusalem“ entstand in Vestby (Norwegen), der einstigen Heimat von Greta Rimington, die 1933 in Pretoria (heute Südafrika) als Tochter eines Engländers und einer Norwegerin geboren wurde und die britische Staatsbürgerschaft hatte. Rimington hat von

„Leyter zu der Himmelspfort“ (1630)

Bei dem Drucker Simon Halbmayer in Nürnberg erschien im Jahr 1630 ein großformatiges Flugblatt, auf dem der Drucker und das Datum unten verzeichnet ist. Es hat den etwas sonderbaren, sperrigen Titel: „Zehnsproessig gbawt von Gottes Wort Die Leyter zu der

Renée Leclerc (1954-2020): Apokalypsezyklus (um 1980)

Um das Jahr 1980 zeichnete Renée Leclerc (1954-2020) eine kleine Serie zur Apokalypse. Wie in solchen Serien üblich zeigt das letzte Bild das Erscheinen des Himmlischen Jerusalem. Der Betrachter blickt direkt auf eine der Ecken, an denen zwei der vier

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.