LETZTER BEITRAG

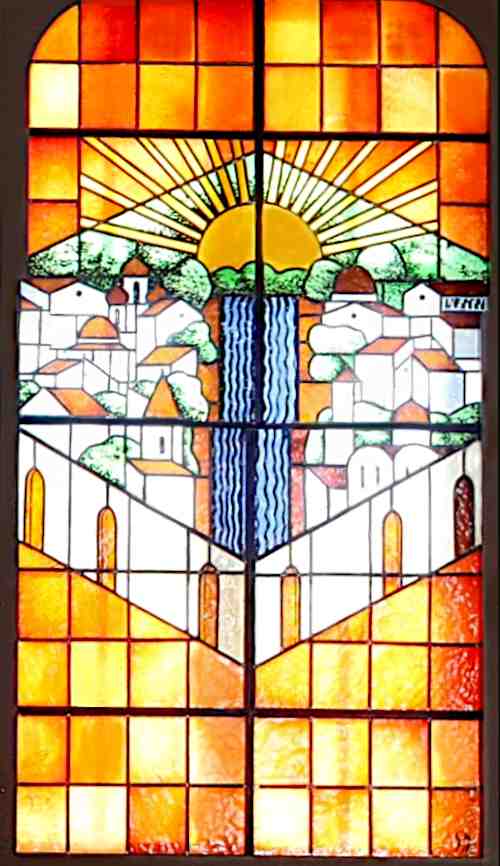

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Notre-Dame-et-Saint-Paul in Saint-Paul-Trois-Châteaux (um 1220)

Notre-Dame-et-Saint-Paul ist eine ehemalige römisch-katholische Kathedrale in der Bergstadt Saint-Paul-Trois-Châteaux, nördlich von Orange (Provence). In dieser Kathedrale ist Jerusalem zweifach in verschiedener Form thematisiert. Einmal zeigt ein berühmtes romanisches Mosaik im Chor das irdische Jerusalem. Dann finden sich auch romanische Wandmalereien, die u.a. das Himmlische Jerusalem zum Thema haben. Dargestellt

Christopher Wall (1849-1924): Gedächtnisfenster im Southwell Minster (1906)

Im Jahr 1906 schuf Christopher Whitworth Wall (1849-1924) ein Glasfenster für das Southwell Minster (anglikanische Kirche in der Grafschaft Nottinghamshire). Innerhalb der Arts and Crafts Bewegung war Whall eine der führenden Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Glaskunst. Sein Gedächtnisfenster im Southwell Minster erinnert an John Noble (1828-1896), der aus Littleover (Derby)

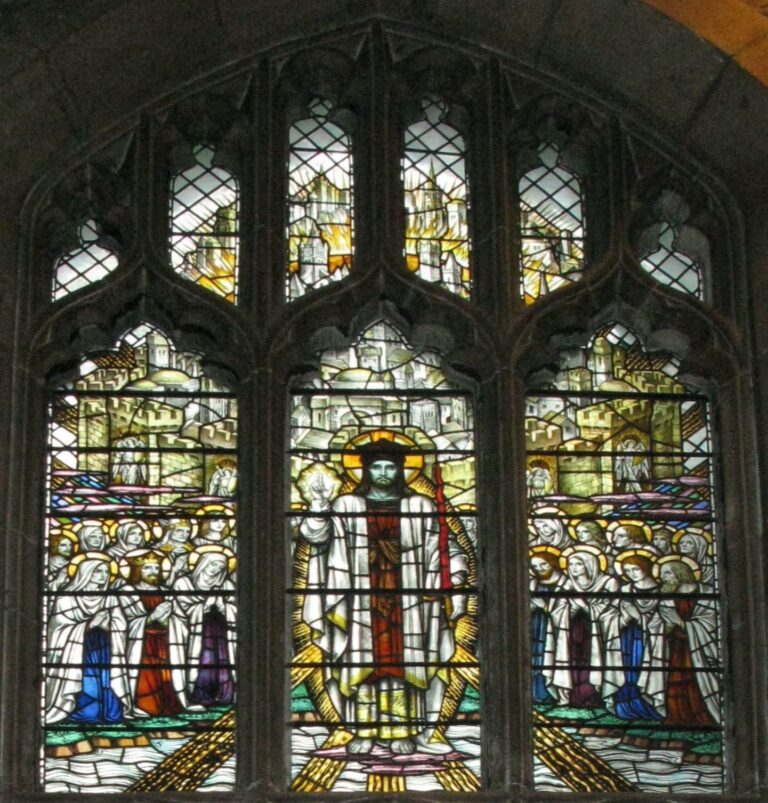

James Powell & Sons: Glasfenster der Sheffield-Kathedrale (1928)

Die Sheffield-Kathedrale (Grafschaft South Yorkshire) bietet das monumentale Glasfenster „Vision of the New Jerusalem“ („Vision des Neuen Jerusalem“), auf dem die Stadt im oberen Bereich zu sehen ist. Dort steht in der mittleren der drei Fensterbahnen eine monumentale Christusfigur, die die Hand zum Siegesgruß erhebt. Von Haupt der Figur aus

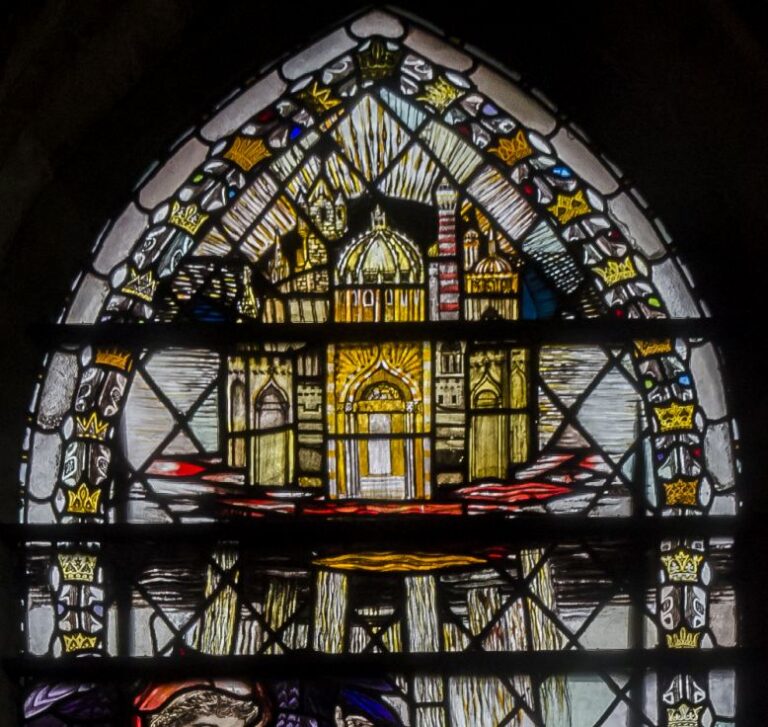

Alfred Heller (1924-2012): Fensterwand in St. Johannes Nepomuk in Feilitzsch (1992)

Das bestimmende Element der römisch-katholischen Filialkirche St. Johannes Nepomuk in Feilitzsch bei Hof (Oberfranken) ist das 1992 eingebaute Altarfenster. Es wurde vom Bamberger Kunst- und Glasmaler Alfred Heller (1924-2012) gestaltet. Im reichhaltigen Schaffen Hellers hat der Künstler hier letztmalig das Himmlische Jerusalem dargestellt, nachdem er um 1967 in einem Altenheim

Glidden Parker (1913-1980): Trinity Kathedrale in Phoenix (1967)

Die Episcopal Church mit Sitz in den USA und weiteren Diözesen im Ausland ist eine Mitgliedskirche der weltweiten anglikanischen Gemeinschaft. Eines ihrer bedeutendsten Bauwerke ist die Dreieinigkeits-Kathedrale in Phoenix, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Arizona. Elmer Bradbury Usher, der Direktor der Kathedrale, beschloss bei Dienstantritt im Jahr 1964, neue Glasfenster in

Helmut Lang (1924-2014): Fenster aus St. Theresia in Essen-Stadtwald (1977)

Im Juni 1977 erhielt die römisch-katholische Pfarrkirche St. Theresia oberhalb ihrer Eingänge zwei neue, große Fenster mit den Titeln: „Der schmale Weg zum Heil“ und „Der breite Weg zum Unheil“ (hier nicht abgebildet). Damit handelt es sich um eine der traditionellen, seit dem Mittelalter bekannten Zweiwegebild-Darstellungen. Im Fenster „Der schmale

Pär Andersson (1926-2015): Glasfenster in Hardemo (1983) und Variante im Visbyer Dom (1987)

Eine Arbeit von Pär Andersson (1926-2015) findet man in der evangelischen Kirche Hardemo im westlichen Teil des schwedischen Bezirks Kumla. Das dortige Fenster besteht aus mittelalterlichen Fragmenten und aus Resten der 1770er Jahre. 1983 erfolgten umfangreiche Renovierungen, anlässlich derer man auch zwei Fenster von Andersson einbaute, von denen eines Jerusalem

MS Germ. Fol. 624: Spiegelvision des Guillaume de Digulleville (1479)

Eine der schönsten Ausgaben der „Pélerinage de la vie humaine“ stammt von Guillaume de Digulleville (auch Déguileville, 1295-1358). Die Ausgabe befindet sich unter der Signatur MS germ. Fol. 624 in der Staatsbibliothek zu Berlin. Die erste urkundliche Erwähnung für diese mittelhochdeutsche Ausgabe „Pelgrimagie der menschelycke nature“ stammt aus dem Jahre

Fresken aus Notre-Dame de la Sède in Saint-Lizier (um 1080)

In Saint-Lizier (Département Ariège, Okzitanien) befindet sich die romanische Kathedrale Notre-Dame de la Sède, einst berühmt für ihre Freskomalereien, die inzwischen, wie bald jede Kathedrale, natürlich zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Zu Recht, denn in ganz Okzitanien ist dies die älteste Darstellung eines Himmlischen Jerusalem, welche bald eintausend Jahre alt sein wird.

José Rodríguez Carnero (1649-1725): Gemälde der Maria Immaculata (um 1690) und Kopien (um 1700, um 1725)

Das großformatige Ölgemälde „La Inmaculada como la Jerusalén celeste“ (auch: „La Inmaculada y la ciudad de Dios“) stammt von José Rodríguez Carnero (1649-1725, auch José Rodríguez de los Santos) aus Mexiko-Stadt, der es um 1690 in Puebla malte. Es ist heute Bestandteil der Gemäldesammlung des Museo Regional de Puebla in

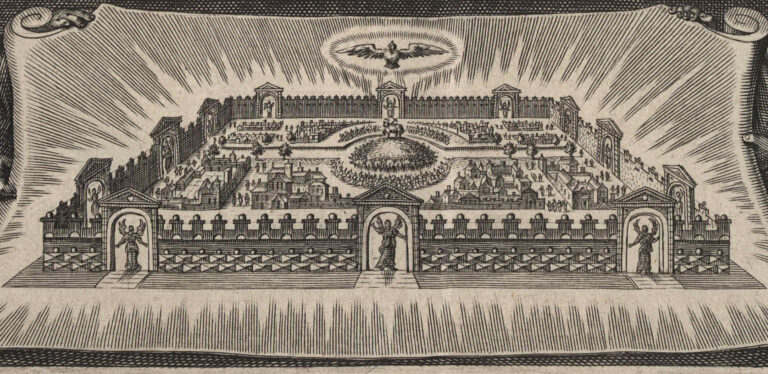

Claes Jansz Visscher (1587-1652): „Theatrum Biblicum“ (1643) und Folgeauflage (1674)

1643 erschien bei dem Amsterdamer Verleger Nikolaus Johannes Piscator (i.e. Claes Jansz Visscher der Jüngere, 1587-1652) eine umfassend illustrierte Ausgabe von „Theatrum Biblicum“. Visscher gilt als Begründer einer niederländischen Kunsthändler-, Kupferstecher- und Verleger-Dynastie. Sein biblisches Hauptwerk „Theatrum Biblicum“ stattete Visscher opulent mit zahlreichen Kupferstichen aus, die er sich vor allem

Peder (Peter) Lykt: Dorkirche von Holbøl (um 1480) und Johanniskirche in Flensburg (1515-1525)

Das Wandgemälde der Kirche von Holbøl (Syddanmark), entstanden um 1480, ist ein Meisterwerk des Spätmittelalters im südlichen Dänemark. Es schmückt die Deckekappe über dem spätgotischen Schnitzaltar der Kirche, der ebenfalls um 1480 entstanden ist. Um diese Zeit befand sich die Marienverehrung auf einem neuen Höhepunkt, der bald durch die Reformation

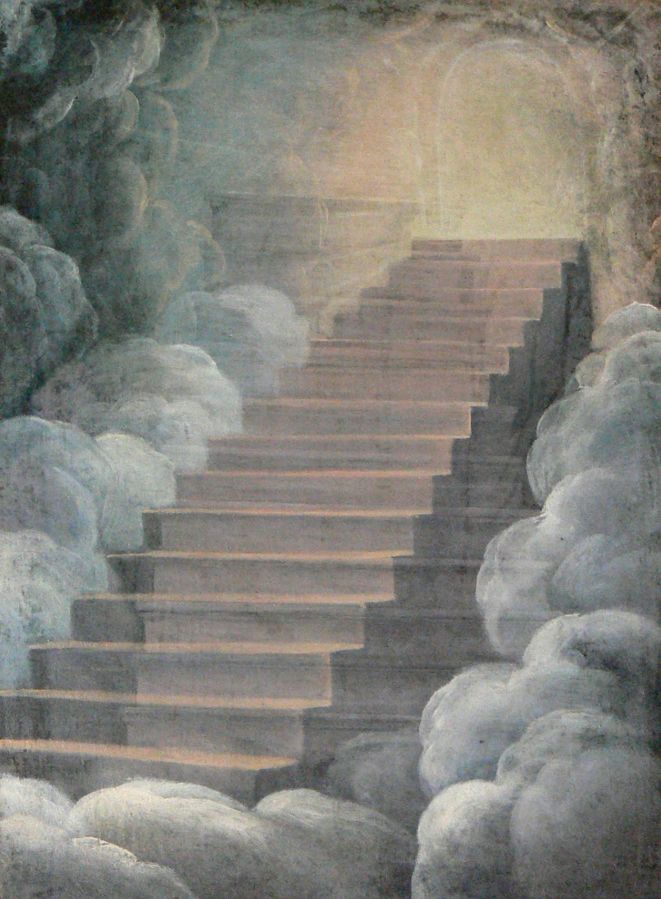

Camillo Procaccini (1561-1629): Himmelspforte aus Madonna di Campagna in Verbania (um 1596)

Die römisch-katholische Kirche Madonna di Campagna in Verbania (Piemont) ist bekannt für ihre umfangreichen und vor allem hochwertigen Freskenmalereien aus der Renaissance. Da die Kirche der Jungfrau Maria geweiht ist, lag es nahe, hier auch die Symbole der Lauretanischen Litanei zur Darstellung zu bringen, die im späten 16. Jahrhundert, als

Fresko aus St. Georgen ob Judenburg (13. Jh.)

In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde St. Georgen ob Judenburg als Saalkirche mit Ostturm angelegt und um 1450 im Osten durch Hinzufügung von Chor und Sakristei vergrößert. Stilistisch ist der romanische Gründungsbau dem Typus der Chorturmkirche mit eingezogenem Chorraum in Quadratform zuzurechnen, eine Bauform, welche in der Steiermark

George Edmund Street (1824-1881): St Thomas the Martyr in Oxford (1869)

Das Fenster, auf dem eine weibliche Figur das Himmlische Jerusalem in ihren Händen hält, verursachte im Jahr 1869 bei seinem Einbau einen Skandal. Man empfand die figürliche Darstellung als zu katholisch für die anglikanische Kirche Thomas the Martyr in Oxford (England). Eine Marienfigur habe hier nichts zu suchen, die Engelsfiguren

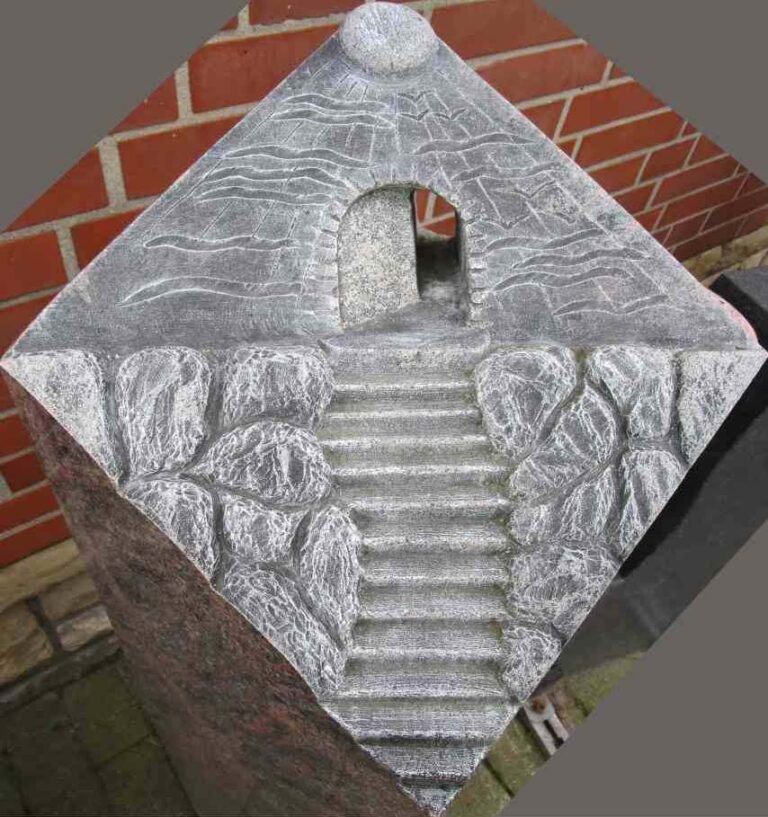

Hans Mayer: Grabsteine von Natursteine Mayer aus Lauf/Pegnitz (ab 2000)

Natursteine Mayer nennt sich der Betrieb von Meister Hans Mayer in Lauf an der Pegnitz. Von dort werden seit inzwischen über einhundert Jahren Design-Steine vom Fachmann für ganz Mittelfranken hergestellt. Der Betrieb ist bekannt für schnörkellose, harmonische Arbeiten in klassischen

Grabsteine aus dem Steinmetzbetrieb Naturstein-Richter aus Sulingen (um 2020)

Der Steinmetz und Bildhauermeister Heiko Richter ist Inhaber des Betriebes Naturstein-Richter in Sulingen südlich von Bremen. Der Traditionsbetrieb stellt seit über achtzig Jahre Grabsteine her und ist in der letzten Zeit durch qualitätsvolle Arbeiten mit dem Motiv der Himmelspforte aufgefallen.

Vita des Heiligen Basilius (1768)

Überraschend modern muten diese drei Tuschezeichnungen an, die in Russland im Jahr 1768 entstanden sind. Man findet sie im letzten Viertel einer Lebensgeschichte über den Heiligen Basilius (um 330 – 379). Der Asket, spätantike Bischof und Kirchenlehrer Basilius von Caesarea

Robert Lawson (1892-1957): Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1939

Die beiden Abbildungen entstammen einer Ausgabe, welche 1939 in New York erschienen ist. Sie umfassen den christlichen Erfolgsroman „Pilgrim’s Progress“ von John Bunyan aus dem 17. Jahrhundert. Der erste Ausschnitt, eine rotfarbene Zeichnung, findet sich auf den beiden Innenseiten des

Epitaph des Abtes Johann Ulrich Bauder aus dem Kloster Maulbronn (1683)

Johann Ulrich Bauder musste Zeit seines Lebens mit vielerlei Schwierigkeiten fertig werden. Geboren wurde er 1610 in Leonberg, dann studierte er u.a. in Maulbronn, wo er 1675, als er bereits alt und krank war, zum Abt und Generalsuperintendenten berufen wurde.

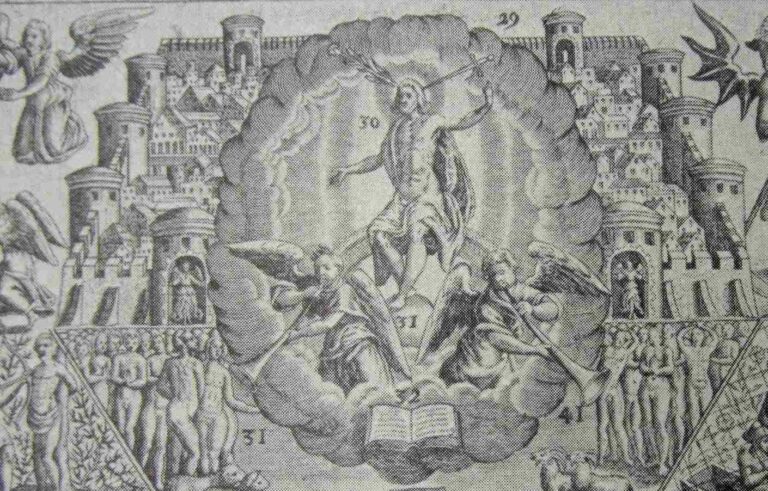

Daniel Mosimmanuel de Gresle: Zweiwegebild als frühneuzeitliches Flugblatt aus Straßburg (1612)

Diese Stadt wird fast vollständig von einer Wolke verdeckt, vor der Christus Pantokrator als Weltenrichter erscheint. Er thront ganz mittelalterlich auf einem Regenbogen, begleitet von zwei Engeln, die mit Posaunen zum Jüngsten Gericht rufen. Hinter der Wolke, die an eine

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.