LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Maria de los A. Morales, Rudolph Rohn: St. Norbert in Paoli, USA (1984)

Das achtteilige Buntglasfenster „New Jerusalem“ ist eine Arbeit nach einem Entwurf der US-Amerikanerin und des Gemeindemitglieds Maria de los A. Morales, welches von Rudolph Rohn, der im Jahr 1951 in Pittsburgh das Rudolph N. Rohn Liturgical Art Studios gegründet hatte, in Deutschland hergestellt wurde. Das Buntglasfenster fand dann 1984 als

Berend Hendriks (1918-1997): Fenster der ehemaligen Emmauskirche Berkum (1957)

Berend Hendriks (1918-1997) war ein niederländischer Glasmaler, der in seinem Schaffen das Neue Jerusalem mindestens zwei Mal thematisch aufgriff. 1957 wurde die reformierte (später protestantische) Emmauskirche im Vorort Berkum der niederländischen Stadt Zwolle (Provinz Overijssel) errichtet. Der Neubau besaß mehrere Fenster zum Thema Licht, was eine Vorgabe der Gemeinde gewesen

Karl Franke (1917-1996) (zugewiesen): Taufbeckendeckel aus St. Antonius in Gelsenkirchen-Feldmark (um 1978)

Taufbecken eignen sich hervorragend für die Darstellung des Himmlischen Jerusalem, da sie den Anfangspunkt eines christlichen Lebens markieren, der dem Endpunkt gegenübergestellt ist. Vereinzelt gibt es seit der Romanik immer wieder Beispiele; dennoch zeigen die Taufbecken dieses Motiv insgesamt eher selten, verglichen mit Wandfresken oder Glasmalereien. Eine Ausnahme ist die

Reinhold Schröder (1932-2024): Tabernakel der Propsteikirche in Dortmund (1969)

Im Jahr 1969 bekam die römisch-katholische Propsteikirche St. Johannes Baptist in Dortmunds Innenstadt eine neue Sakramentskapelle. Unter den neuen Kunstwerken dieser Kapelle befindet sich auch ein Tabernakel im typischen Stil der 1960er-Jahre-Kunst. Das Werk aus dunkler rötlicher Bronze an einem hellen Sandsteinträger stammt von dem Bildhauer Reinhold Schröder (1932-2024) aus

Schnorr von Carolsfeld (1794-1872): Prachtbibel (1860) und Kopien

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872) war zu Lebzeiten ein gefeierter Meisterkünstler; Reproduktionen seiner Werke schmückten viele bürgerliche Wohnstuben. Große Popularität hatte seine Prachtbibel „Das Buch der Bücher in Bildern“, welche erstmals 1860 aufgelegt wurde. Die Bilder zu dem Band wurden von Stechern der Firma Breitkopf und Härtel in Leipzig angefertigt,

Benedikt Dreyer (geb. vor 1495, gest. nach 1555): Lendersdorfer Altar (1525)

Benedikt Dreyer (geb. vor 1495, gest. nach 1555) war ein deutscher Bildschnitzer und Maler aus der Hansestadt Lübeck. Dort waren in den Jahren zuvor schon bedeutende Schnitzaltäre entstanden, etwa der Trammer Altar. Ein Hauptwerk Dreyers ist ein mehrere Meter große Schnitzaltar für die Lendersdorfer Pfarrkirche St. Michael in der Stadt

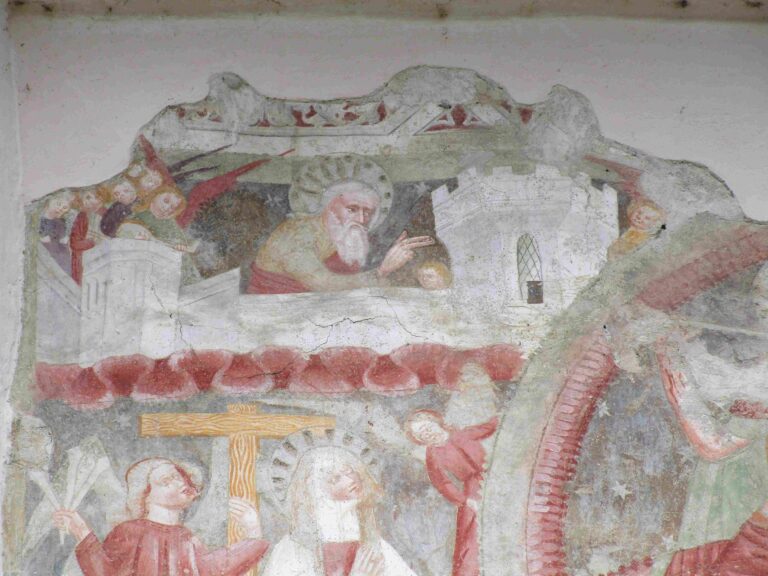

Weltgericht aus St. Martin in Trochtelfingen (um 1480)

Ein Weltgericht aus vorreformatorischer Zeit hat sich in Trochtelfingen im baden-württembergischen Landkreis Reutlingen (Schwäbische Alb) erhalten. Man findet es in der dortigen römisch-katholischen Pfarrkirche St. Martin im Altstadtkern unmittelbar am Schloss. Bei einer Renovierung durch das landeskirchliche Denkmalamt 1931/32 wurde ein 5,20 x 4,90 Meter großes Fresko an der linken

Weltgerichtsfresko der Cornelienkirche Sankt Maria von Bad Wimpfen (um 1480)

Bad Wimpfen im Kraichgau besitzt mit der evangelischen Cornelienkirche Sankt Maria auch eine spätgotische Kapelle. Diese befindet sich nicht in der Altstadt, sondern im tiefer zum Neckar gelegenen Wimpfen im Tal, und zwar abseits der mittelalterlichen Bebauung und außerhalb der ehemaligen Stadtmauer. Vermutlich gab ein Wunder oder ein Gelöbnis den

Karner der St. Stefan-Kirche in Völkermarkt (1425-1450)

Selbst bei Karnern, also einem Beinhaus (lat. Ossarium oder Ossuarium), das zur Aufbewahrung von Skeletten bestimmt ist, finden sich Darstellungen des Himmlischen Jerusalem, wie dieses Beispiel aus dem zweiten Viertel des 15. Jahrhundert belegt. Es handelt sich um ein Wandgemälde eines Karners der römisch-katholischen St. Stefan-Kirche in Völkermarkt (Kärnten). Dieser

Anonyme Darstellungen der Maria Immaculata aus Europa (18. Jh.)

Auch das 18. Jahrhundert hat viele Malereien der Immaculata hervorgebracht. Inzwischen wurden sie jedoch fast immer signiert oder können anhand von Quellen einer Malerschule zugewiesen werden. Bei den wenigen anonymen Malereien fällt auf, dass gerade solche Werk oftmals in Auktionen gelangen, aus welchen Gründen auch immer. Eine Darstellung der Maria

Bildmotiv „Lebende Kreuze“ (15. und 16. Jh.)

„Lebende Kreuze“ (nicht: „lebendige Kreuze“!) findet man bereits im Hochmittelalter in Norditalien, von wo aus sich dieses Motiv langsam in den Alpenraum hinein ausbreitete. Auch in der Ostkirche wurde das Motiv ab dem 17. Jahrhundert aufgegriffen; ihr Titel lautet in der Ikonenmalerei „Früchte der Leiden Christi“.Der Aufbau eines „lebenden Kreuzes“

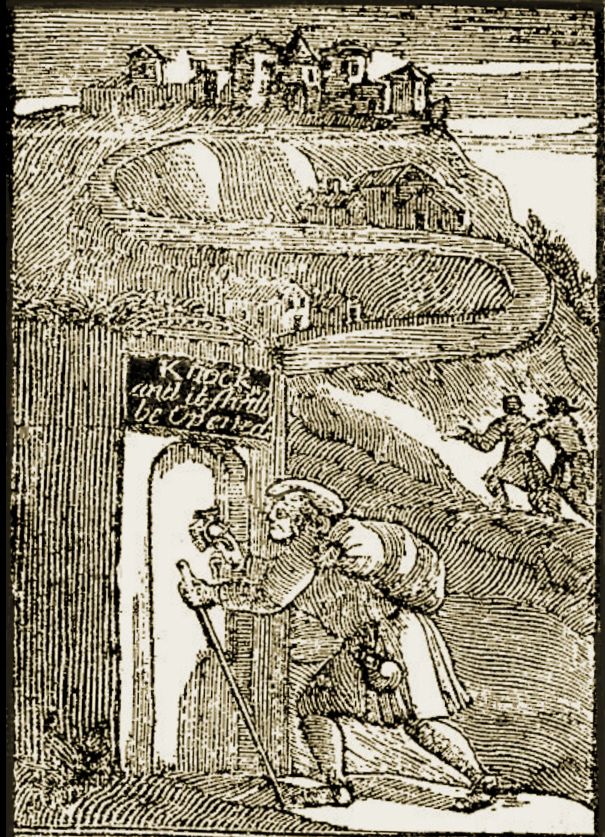

Anonyme Illustrationen aus John Bunyan: Pilgrim’s Progress (18. Jh.)

Seit 1695 erschien erst einmal eine Generation lang keine neu bebilderte Ausgabe des Romans „Pilgrim’s Progress“ von John Bunyan. Erst 1723 kam es zu einer modernisierte Neuauflage. Bei dieser hatte Francis Hoffman (1628-1688) den Text Bunyans in Versform gebracht. Sie erschien in London bei dem Verleger John Marshal. Auf Seite

Edward Malpas (1752 – um 1804): Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1775

Ungewöhnliche feingliedrige und hochwertige Zeichnungen bringt diese englische Neuausgabe von „Pilgrim’s Progress“ des Jahres 1775. Bereits das Frontispiz zeigt dem Leser eine grimmig dreinschauende Sonne über dem Tor. Dieses ist mit zwei Kugelaufsätzen verziert. An den Seiten laufen die Mauern steil nach hinten, wodurch die Größe der Anlage verdeutlicht wird.

John Sturt (1658-1730): Pilgrim’s Progress, Ausgaben 1684, 1696 und 1728

Einen weiteren Kupferstich mit einer Himmelspforte zeigt das Frontispiz zum zweiten Teil der Londoner „Pilgrim’s Progress“ Ausgabe von 1684, der, wie der erste Teil, im Auftrag von Nathaniel Ponder gedruckt wurde. Der hochwertige Stich wurde auch als Frontispiz der sechsten Auflage (London 1693) verwendet. Die Himmelspforte ist nun oben links

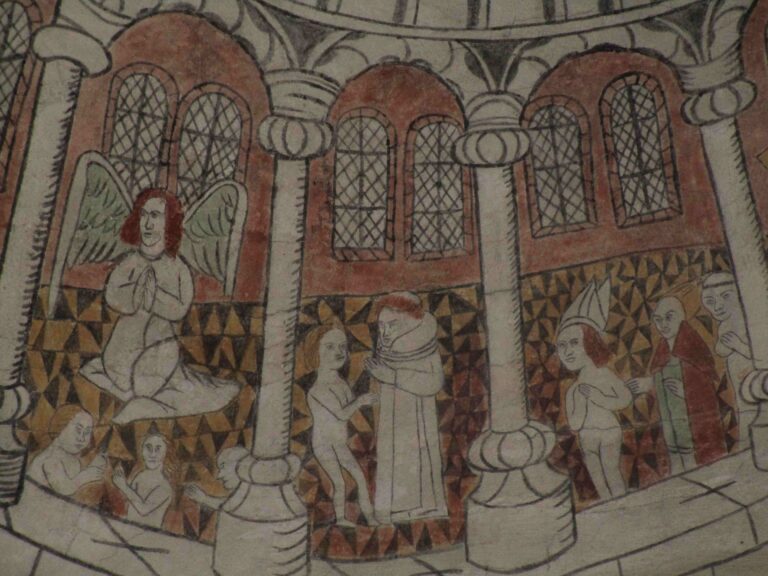

Drei Himmelsburg-Varianten der Kirche zu Vinderslev (um 1510)

Die Kirche des dänischen Vinderslev auf Jütland darf beanspruchen, ein spätmittelalterliches Zentrum der Himmlischen-Jerusalem-Darstellungen gewesen zu sein. Um 1510 entstanden mehrere Fresken, die die Gottesstadt in einer überraschenden Vielfalt zeigen, die das 16. Jahrhundert ansonsten so nicht kennt. Sie bedecken die Vierung vor dem separaten Altarraum (Ostgewölbe) und strecken sich

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Glasmalereien aus der Leonhardskirche in Schozach (1963)

„Die zwölft Tore des Himmlischen Jerusalem“ ist Teil eines Oberlichtbands aus der evangelischen Leonhardskirche in Schozach, einem Ort der Gemeinde Ilsfeld im Landkreis Heilbronn im östlichen Kraichgau am Neckar. Die kleine Kirche liegt abseits, ist meist verschlossen und nur wenigen

Rudolf Yelin (1902-1991): Wandbild an der Erlöserkirche Stuttgart (1963)

Die evangelische Erlöserkirche in Stuttgart wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Theodor Fischer erbaut und nach schweren Kriegszerstörungen Anfang der 1950er Jahre durch Rudolf Lempp vereinfacht wiederhergestellt. Anfang der 1960er Jahre kam es nochmals zu Veränderungen im Bereich der überdachten,

Harry MacLean (1908-1994): Spitalkirche in Baden-Baden (1957)

Die spätgotische Spitalkirche ist in Baden-Baden die Gottesdienststätte der altkatholischen Glaubensgemeinschaft. Nach 1945 mussten auch in diesen Bau neue Glasfenster eingesetzt werden. Damit beauftragte man den Heidelberger Künstler Harry MacLean (1908-1994), Dieser war damals noch kein bekannter Meister, sondern stellt

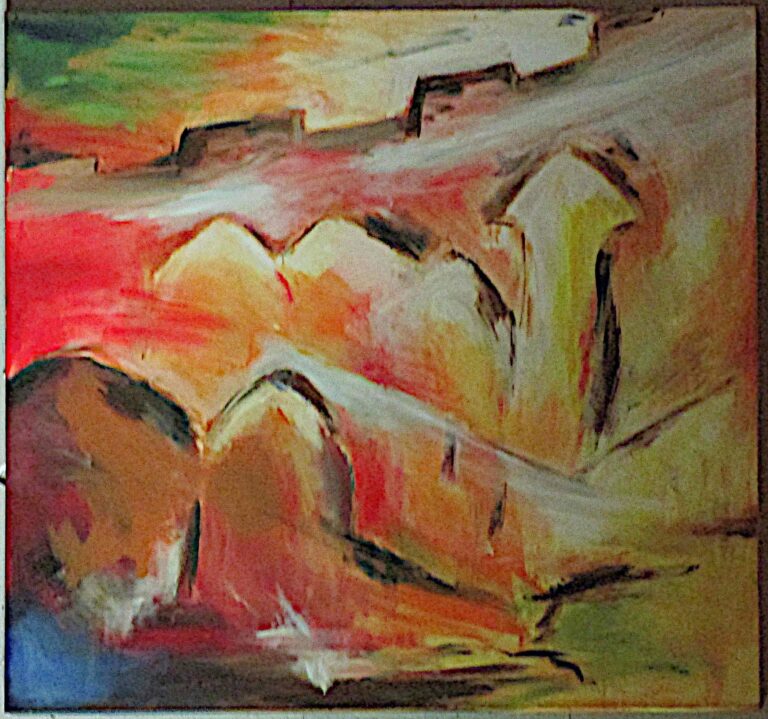

Alban Muslija (geb. 1972): Altarbild aus Stutensee-Büchig (2004)

Der Altar der römisch-katholischen Heilig-Geist-Kirche in Stutensee-Büchig mit dem Himmlischen Jerusalem gab den Anlass zur Anschaffung eines Altarbildes mit dem gleichen Thema „Himmlisches Jerusalem“. Der Künstler Alban Muslija sprach bei seiner Planung von einer Gegenüberstellung von alter (links) zu neuer

Russische Apokalypse (19. Jh.)

Vor uns liegt eine Apokalypsenübersetzung, ergänzt um verschiedene weitere religiöse Geschichten. Sie entstand im 19. Jahrhundert. Unter den 78 Miniaturen lassen sich einige der schönsten Darstellungen des Himmlischen Jerusalems dieser Zeit finden. Das Manuskript ist heute Teil der Russischen Nationalbibliothek

Hermann Geyer (1934-2016): Heilig Geist Kapelle in Ergenzingen (1980)

Die Heilig Geist Kapelle in Ergenzingen (Landkreis Tübingen) ist ein ganz besonderes Gotteshaus, was man bereits von außen ablesen kann. Sie befindet sich unmittelbar am Kirchenturm und ist von der modernen Kirche getrennt. Von dem spätmittelalterlichen Vorgängerbau blieb Dank radikaler

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.