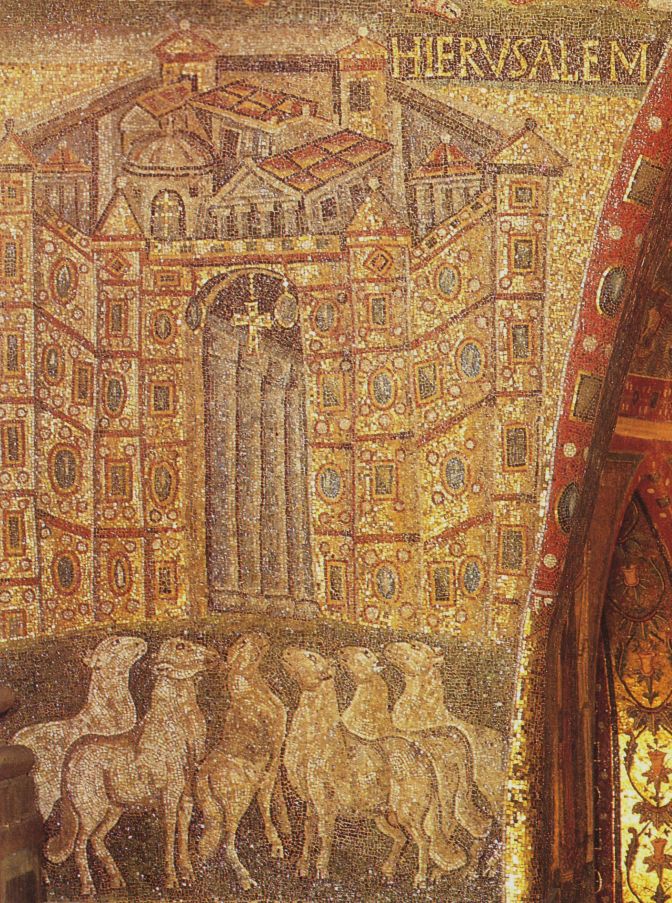

Auf spätantiken Mosaiken bildete sich bald ein Darstellungstyp heraus, der in den neu erbauten Kirchen Jerusalem wie auch Bethlehem als kleine Städte zeigt. Jerusalem findet sich meist an der linken Zwickelzone des Triumphbogens der Apsis, vgl. etwa S. Lorenzo in Rom. Auf dem gegenüberliegenden Zwickel ist gewöhnlich Bethlehem als Stadt dargestellt, in nahezu identischer Ausgestaltung und Proportion, was die Zuordnung erschwert. Die beiden Orte, an denen das Leben Christi angefangen und geendet hat, sind also die Anfangs- und Endpunkte beim Betrachten des gesamten Apsismosaiks, vom Langhaus her gesehen. Zurück geht diese Gegenüberstellung mit Sicherheit auf die alte Peterskirche, von Konstantin erbaut. Wie diese Darstellung des Himmlischen Jerusalem ausgesehen haben mag, wissen wir heute nicht mehr genau, da sich nur eine gemalte Kopie aus dem Mittelalter erhalten hat. Ein besonders schönes Beispiel aus dem 5. Jahrhundert befindet sich noch heute in der Kirche S. Maria Maggiore in Rom. Die hellen Farben, Gelb- und Grüntöne, geben der Stadt etwas Atmosphärisches, Freundliches, Friedvolles. Mit den sechs Lämmern, die die Gläubigen symbolisieren, finden wir ein Motiv vor, das auch von späteren Darstellungen aufgenommen werden sollte. Zählt man die Lämmer auf der gegenüberliegenden Seite hinzu, kommt man auf die Zwölfzahl, welche für die Apokalypse maßgebliche Bedeutung hat.

In S. Maria Maggiore ist die Stadt als Hexagon angelegt. Das rundbogige Stadttor an der Vorderseite ist geöffnet, über ihm hängen links und rechts zwei blaugrüne Juwelen, in der Mitte ein goldenes Kreuz. Juwelen und Perlen erscheinen auch am Außenwerk der goldenen Stadtmauer, die in vier Zonen waagrecht angeordnet ist. Durch die ungewöhnliche Höhe der Mauern kommt die Stadt annähernd auf eine kubische Gestalt. Über ihr ist in goldenen Lettern „HIERVSALEM“ auf dunkelblauem Grund geschrieben. Jerusalem erscheint hier auf einer leichten Anhöhe in Untersicht, die durch das Hinaufsehen des Betrachters vom wesentlich tiefer liegenden Mittelschiff aus noch verstärkt wird.

Carlo Cecchelli: I mosaici della basilica di S. Maria Maggiore, Torino 1956.

Heinrich Karpp: Kanonische und apokryphe Überlieferung im Triumphbogen-Zyklus von S. Maria Maggiore, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte, 77, 1966, S. 62-80.

Giulio Andreotti (Hrsg.): Santa Maria Maggiore a Roma, Firenze 1988.

Die Jerusalemdarstellung in Santa Maria Maggiore war Vorbild für viele weitere Arbeiten, von denen mache längst verloren sind, während das Original noch existiert. Erhalten hat sich ein Glasfenster, welches um 1985 in die römisch-katholische Kirche St. Michael in Werdohl im Sauerland eingesetzt wurde. Wer der Künstler oder die Künstlerin dieses Fensters war, ließ sich trotz umfangreichster Bemühungen, zahlloser Schreiben und Telefonate nicht mehr in Erfahrung bringen. Im Kirchenschiff befinden sich noch zahlreiche weitere Fenster vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Jerusalemsfenster hingegen hat seine Position über dem neogotischen Eingangsportal, über dem sich der Kirchturm erhebt. Offensichtlich wurde es nach 1945 eingebaut, um den Eingangsbereich zu erhellen. Ein ungewohnter Nebeneffekt ist die Lichtspiegelung des Fensters auf den dahinterliegenden Glastüren, was ich ansonsten nur noch aus einer Kirche in Olsberg kenne, wenige Kilometer entfernt, oder von St. Thomas in Körbecke.

Im Gegensatz zum Original wurde die Glasmalerei von Werdohl in einen Fünfpass mit roten Kreuzen gesetzt, welches von Fischblasen mit Davidsternen umgeben ist. Offensichtlich ist dies eine Anspielung auf die Verbindung von Altem zu Neuem Testament. Verzichtet wurde auf die Darstellung des Lämmerfrieses und auf die Beschriftung; ansonsten ist die Stadt in Form und vor allem auch in Farbe eine getreue Kopie.

Im Jahr 2010 inspirierte das Mosaik aus Rom den Franzosen Francis Marie (geb. 1964) zu einer Neuinterpretation in traditioneller Farbholzschnitttechnik. Der Künstler berichtete, dass er erst auf einer Romreise das Jerusalem von S. Maria Maggiore entdeckte. Davon war er dann so überwältigt, dass er sich spontan zu einer eigenen Interpretation in moderner, zeitgenössischen Formensprache entschloss.