LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Jean Cousin (um 1522 – um 1594): „Jüngstes Gericht“ (um 1585) und nachfolgende Fassungen

Jean Cousin le Fils (um 1522 – um 1594) stammte aus Sens und arbeitete zeitlebens in Paris. Er ist der Sohn des Malers und Bildhauers Jean Cousin d. Ä. (um 1490 – um 1560), bei dem er auch in die Lehre ging. Am bekanntesten ist sein „Le Jugement dernier“. Das

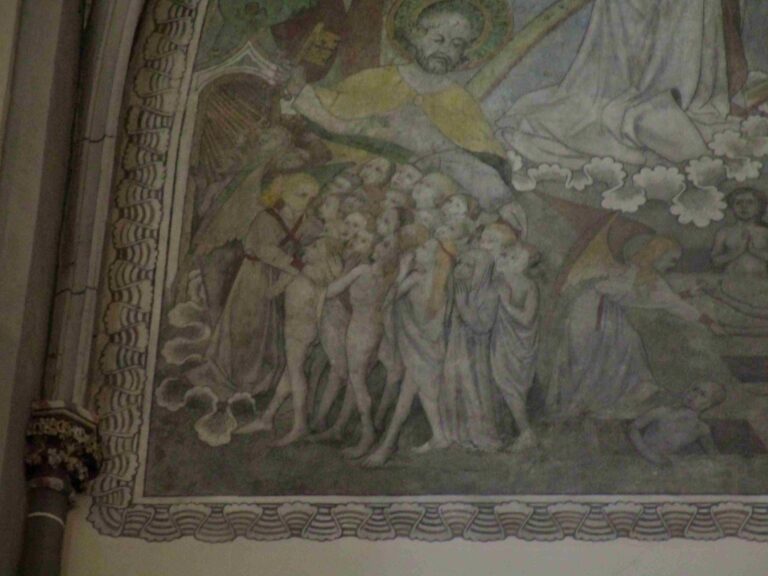

Gerichtsfresko der Marienkirche zu Büdingen (1491)

Die Marienkirche, auch Liebfrauenkirche genannt, ist die Hauptkirche der Stadt Büdingen in Hessen. Höhepunkt der im Jahr 1491 vollendeten spätgotischen Freskomalerei ist ein umfangreiches Weltgericht über dem Triumphbogen zwischen Halle und Chor der Kirche, ähnlich in der Anlage wie in Rauschenberg. Vermutlich kam Martin Luther 1521 nach dem Wormser Reichstag

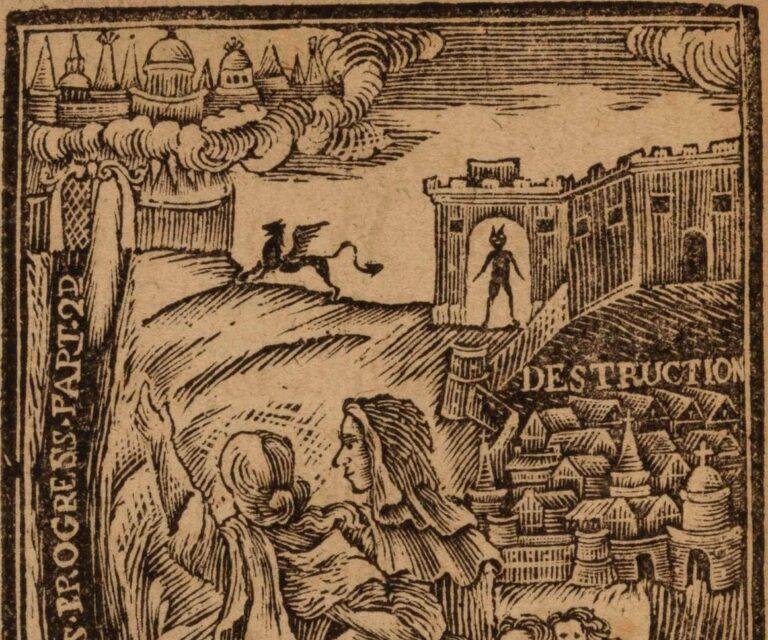

John Draper (1702-1762): Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1744

Die Bostoner Ausgabe erschien zweiteilig im Jahre 1744 in der 17. Auflage. Der Drucker John Draper (1702-1762), der an vielen frommen Werken und Predigten Massachusetts mitwirkte, besorgte für den Buchhändler Charles Harrison diesen Kupferstich, der zu den ersten Illustrationen des berühmten Buches „Pilgrim’s Progress“ von John Bunyan zählt, die in

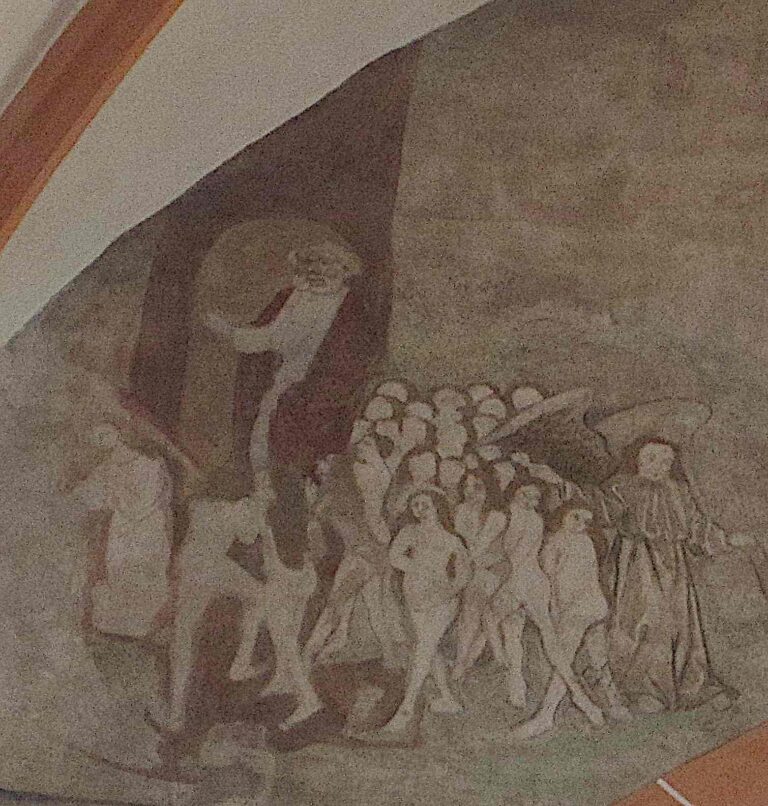

Weltgerichtsfresko aus Sankt Nicolai in Kalkar (um 1450)

Bei dieser Himmelspforte schwebt der Heilige Petrus wie eine männliche Schutzmantelmadonna über den Geretteten, sein gelbes Gewand scheint die nackten Menschen zu umfangen und von der bösen rechten Seite abzuschirmen. Mit einem übergroßen erhobenen Schlüssel in seiner rechten Hand begrüßt er die Ankommenden. Während Petrus übergroß und bekleidet wiedergegeben ist,

Franklin Booth (1874-1948): „The Prophecies of Daniel and the Revelation“ (1944)

Nur wenige Arbeiten mit einer Darstellung des Himmlischen Jerusalem entstanden während des Zweiten Weltkriegs. Eine Ausnahme ist die Veröffentlichung „The Prophecies of Daniel and the Revelation“ (zu Deutsche etwa: „Die Prophezeiungen Daniels und die Offenbarung des Johannes“) des US-amerikanischen Adventisten Uriah Smith. Diese Neuausgabe, die 1944 in Nashville erschien, wurde

Biberacher Meister: Schnitzaltar (um 1520)

Diese polychrome Lindenholzskulptur gehört zu einem Altar, der einst im schwäbischen Biberach hergestellt worden ist. In Ermangelung der Kenntnis eines konkreten Künstlers nennt man ihn heute einfach den „Biberacher Meister“, von dem noch die Skulptur „Heilige Familie“ aus dem Dominikanermuseum in Rottweil bekannt ist.Die kostbare Altarschnitzerei entstand um 1520, ist

Hans Schüchlin (um 1430/40 – 1505): Chorbogenmalerei des Ulmer Münsters (1471)

Der Chorbogen des Ulmer Münsters Unserer Lieben Frau ist mit einer gewaltigen Malerei überzogen, die die gesamte Wand zu einem farbigen Triumphbogen macht. Das macht durchaus Sinn: Durch das offene Tor kann der Besucher die Eucharistie im engeren Chorbereich während der Messe verfolgen. Das insgesamt 145 Quadratmeter große Fresko stammt

Louis-Charles-Marie Champigneulle (1853-1905): Himmelspforte aus Notre-Dame in Clisson (1888)

Clisson ist eine französische Gemeinde mit 7000 Einwohnern in der Region Loire. Die dortige römisch-katholische Kirche stammt aus dem 15. Jahrhundert. Der von Kriegen beschädigte und verfallene Sakralbau wurde 1886 vom Architekten René Ménard (1843-1895) aus Nantes vollständig abgerissen und anschließend in zwei Jahren im Stil der Neorenaissance neu aufgebaut.

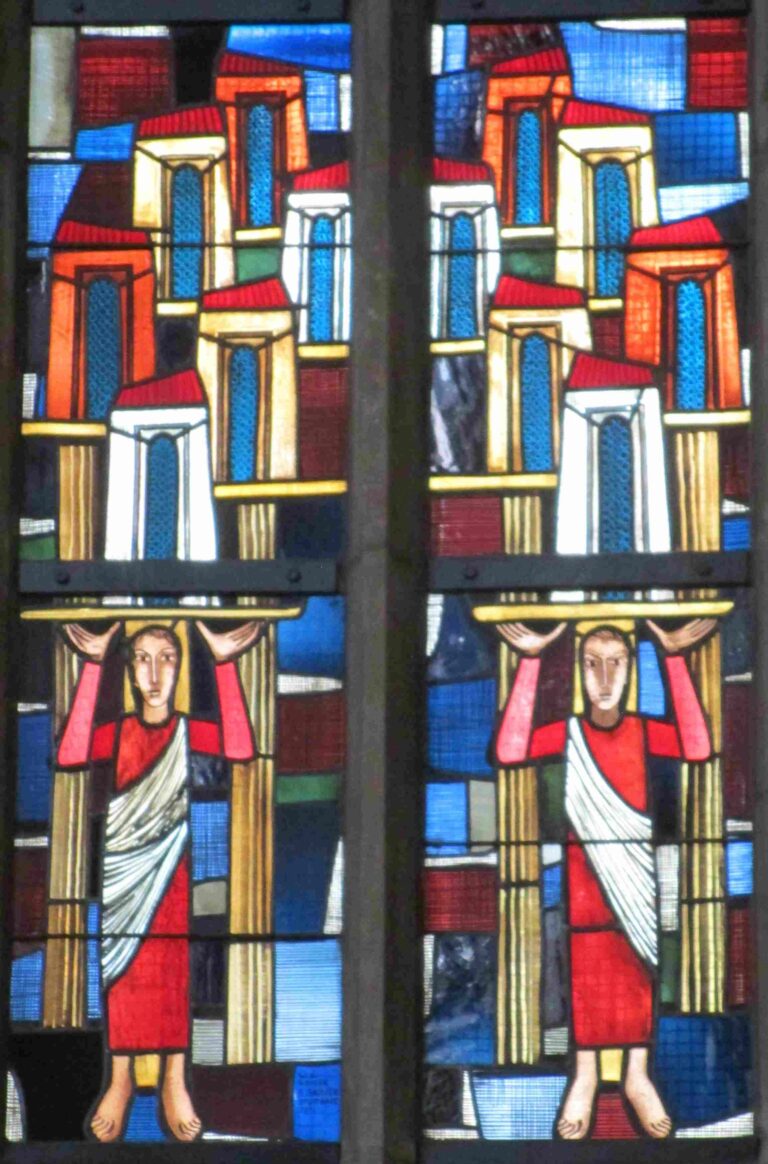

Tom Franssen (1931-2012): Kirche Sint Martinus in Horn (1980)

„Het Hemelse Jerusalem“, also „Das himmlische Jerusalem“, ist ein Glasfenster von Tom Franssen aus dem Jahre 1980. Es ist der zuvor verstorbenen Oberin H. Joseph (1826-1979) gewidmet. Der Künstler Franssen (geb. 1931) stammt selbst aus der Nähe von Horn, einem niederländischen Kirchdorf in der Provinz Limburg, wo dieses Fenster in

Eugene Braun (1867-1955): Radleuchter der Sankt Peterskirche/Saint-Pierre-le-Jeune in Straßburg (um 1880)

Der mächtige und optisch eindrucksvolle Jerusalemsleuchter, der die zentrierte Mitte der römisch-katholischen Jung Sankt Peterskirche/Saint-Pierre-le-Jeune catholique in Straßburg schmückt, ist ein repräsentatives Muster der Goldschmiedekunst am Ende des 19. Jahrhunderts. Entstanden ist er etwa um 1880, als Straßburg zum Deutschen Reich gehörte und mit solchen bildlichen Verweisen auf das Mittelalter

Edward Burne-Jones (1833-1898), Philip Speakman Webb (1831-1915), William Morris (1834-1896): Fenster aus St Michael and All Angels in Lyndhurst (1862)

Ein Meisterwerk der englischen Glaskunst des 19. Jahrhunderts findet man in der anglikanischen Kirche St Michael and All Angels in Lyndhurst in der Grafschaft Hampshire. Designt wurden die Ostfenster im südlichen Querschiff der Kirche im Jahre 1862 von dem Maler Edward Burne-Jones (1833-1898) zusammen mit Philip Speakman Webb (1831-1915). Die

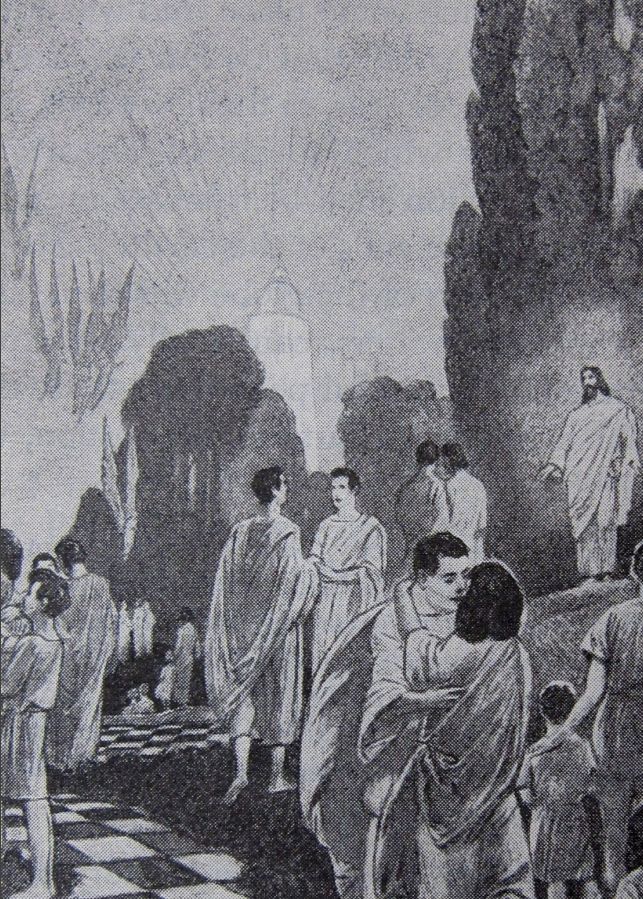

Clyde Norman Provonsha (1911-2006) und Harold Munson (1920-2005): „The Story of Our Church“ (1956)

„The Story of Our Church“ („Die Geschichte unserer Kirche“) war eine pädagogische Erfolgsschrift der US-amerikanischen Adventisten, die von der Pacific Press Publishing Association mehrfach aufgelegt wurde. Obwohl eigentlich nicht mehr zeitgemäß, wurde das Werk statt mit farbigen mit schwarzweißen Zeichnungen ausgestattet. Das Himmlische Jerusalem ist zwei Mal enthalten, zunächst auf

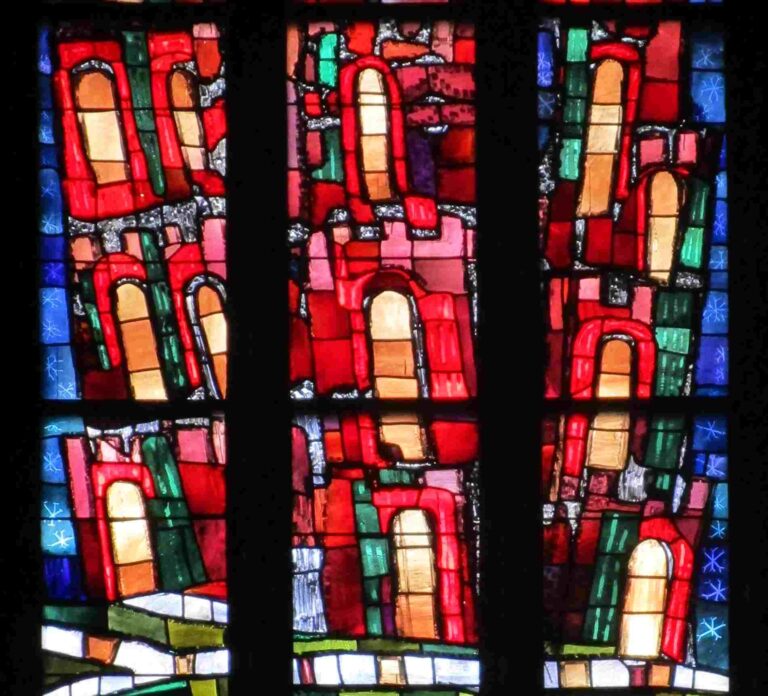

Fiorenzo Maria Gobbo (1926-2014): San Quirino in Udine (1994)

Die römisch-katholische Kirche San Quirino in Udine (Friaul) wurde im Jahr 1994 mit neuen Buntglasfenstern ausgestattet. Dazu beauftragte der Bischof der Gemeinde den Priester Fiorenzo Maria Gobbo (1926-2014), der auch als Maler, Zeichner und Glaskünstler tätig war. Es wurde eine farbenfrohe Lösung gefunden, die auf rotgelben und blauen Buntglasscheiben basiert.

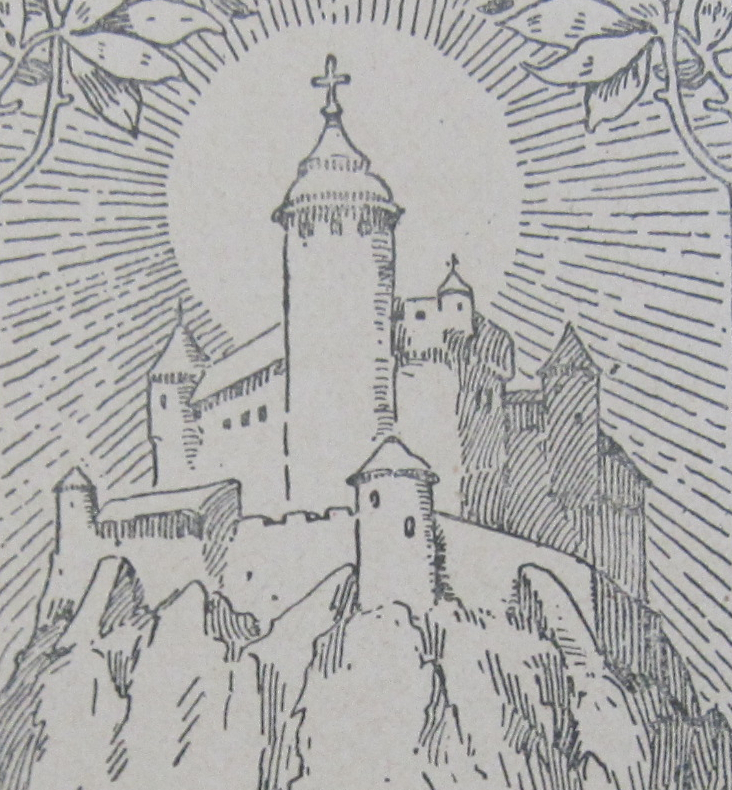

Andreas Untersberger (1874-1944): Glaubensburg (1916)

Mitten im Ersten Weltkrieg, Jahr 1916 (39. Band, 7. Heft, S. 297), brachte die römisch-katholische Zeitschrift „Stadt Gottes“ den Artikel „Der Kampf um die Heimat“, der die Moral in Zeiten der politischen Auseinandersetzungen und der wirtschaftlichen Anstrengung an der Heimatfront stärken sollte. Obwohl die „Stadt Gottes“ dezidiert als „Familienzeitschrift“ (mit

Hermann Gottfried (1929-2015): Ehemalige Chorwand von St. Johannes in Gladbeck (1977)

Seit dem 11. Februar 1979 war die römisch-katholische Johanneskirche in Gladbeck um ein Kunstwerk reicher. Die insgesamt 87 Quadratmeter große Chorwand vom dem Maler Hermann Gottfried (1929-2015) aus Bergisch-Gladbach wurde an diesem Tag feierlich eingeweiht. Der Künstler hatte die Wand in den Jahren 1978/79 in Farbe kompositorisch gestaltet, ausgehend von dem

Marie-Luise Frey-Jansen (geb. 1958): Antependium aus der Mönchhofkapelle (2008)

In Raunheim (Hessen) steht die Mönchhofkapelle aus dem Jahr 1685/86. Da einst ein Pächter des Gutes Mönchhof evangelisch wurde, hat man die Kapelle zwischenzeitlich als Schafstall und schließlich zum Trocknen von Wäsche zweckentfremdet. Erst Pfarrer Joachim Bremer machte, zusammen mit

Heinrich Struckmeyer: Jerusalemsleuchter aus der Bethlehemkirche in Hannover-Linden (um 1902)

Als Jerusalemsleuchter weithin bekannt war das handwerkliche Meisterstück aus der Bethlehemkirche in Linden, einem Ortsteil von Hannover. Er wurde um 1902 hergestellt, als man in dieser Kirche einen besonderen Bezug zur Schwesterstadt Jerusalem verspürte und in Teilen der damaligen protestantischen

Uta Dittrich: „Die Eingangspforte im Ersten Himmel der Engel“ (2011)

Arbeiten im Fantasystil sind eine eigene Gattung mit eigener Traditionslinie. Auch religiöse Themen finden sich darunter, vor allem in den USA. Das Himmlische Jerusalem als Architekturutopie, aber auch sekundäre Bestandteile wie Engel oder der Drache, eignen sich für diesen Stil

Gerhard Stickel: Skulptur „Himmlisches Jerusalem“ (2011)

Ein besonderer Stein mit einer Darstellung des Himmlischen Jerusalem wurde von dem Steinmetz Gerhard Stickel in seinem Atelier in Nagold geschaffen, welches 1994 gegründet worden war und sich seitdem durch qualitätsvolle Einzelarbeiten einen guten Ruf erworben hat. Dazu trug auch

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Heilbronner Nikolaikirche (1959)

Ende der 1950er Jahre beschloss die evangelischen Nikolaikirche von Heilbronn, die einfache Notverglasung der 1940er Jahre durch höherwertige Buntglasfenster zu ersetzen. Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) entwarf für das noch erhaltene spätgotische Maßwerk im Chorbereich drei schmale, etwa sechs Meter hohe

Charles Crodel (1894-1973) und Klaus Arnold (1928-2009): Schloßkirche Pforzheim (1959 bzw. 1967)

Bekannter ist die Darstellung des Himmlischen Jerusalem im Chorbereich der Pforzheimer Schloßkirche St. Michael, die Charles Crodel (1894-1973) nach Kriegszerstörungen hier im Jahr 1958 anfertigte. Weniger bekannt ist, dass der gleiche Künstler das identische Motiv in diesem Jahr nochmals zur

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.