Matthias Gerung (1500-1570) hatte sich mehr als einmal künstlerisch mit der Offenbarung des Johannes beschäftigt. Die Abbildung oben stammt aus einem Apokalypsezyklus von 27 Holzschnitten (1546), worin das Erscheinen des Neuen Jerusalem die letzte ist. Gerung hat in den Jahren 1544 bis 1558 einen Apokalypsekommentar des Berner Predigers Sebastian Meyer (um 1465-1545) mit 27 Holzschnitten zur Apokalypse und mit weiteren 32 entsprechenden Allegorien zu biblischen Geschichten oder zu Szenen aus der Reformationszeit illustriert. Angeregt war dieser Zyklus von einer Illustration eines lateinischen Kommentars Meyers zur Apokalypse, der 1539 gedruckt worden war. Der Pfalzgraf Ottheinrich, der gerade zum protestantischen Glauben übergetreten war, ließ diesen Kommentar 1544 ins Deutsche übersetzen. Dazu beauftragte er Gerung mit den Illustrationen. Jeweils eine Szene aus der Apokalypse steht einer Darstellung mit allegorischem Inhalt gegenüber, die sich auf den Kommentar Meyers bezieht. Im Falle der deutschen Ausgabe des Kommentars kam es allerdings nie zu einer Drucklegung – es existieren jedoch Einzelblätter aus Probedrucken in verschiedenen Museen und Bibliotheken Europas.

Die erste Darstellung von 1546 (Nationalmuseum Stockholm, Inventarnummer 118/1918) scheint sich zunächst dem Thema traditionell anzunähern. Man sieht die Stadt und den Felsen mit dem Engel und Johannes, wie es von Dürer her vertraut ist. Betrachtet man die Figuren genauer, vermag man nicht zu entscheiden, ob sie auf einer Wolke, einem Berg oder auf beidem stehen. Zudem ist Johannes mit einer Gloriole umgeben: Nur auf den zweiten Blick erkennt man, wer der Engel ist, da zudem der Maßstab sich über beide Personen zieht. Sein Haupt ist mit einem Kreuz bekrönt – eine Kuriosität, die man nicht so schnell anderswo finden kann. Von der Stadt sind beide durch einen gewaltigen Baum getrennt, der sich diagonal durch das Bild schiebt. Die Türme an der Stadtmauer sind durch Kreuze als Kirchen gekennzeichnet, und in der Stadt finden sich zwei Häuserreihen mit südländisch anmutenden Flachdächern. Die Stadtmitte ist nicht vom Paradiesfluss durchzogen, sondern mit einem Brunnen versehen. Der Brunnen wäre durchaus ein geeignetes Symbol, hat aber keine Tradition; üblicherweise findet man hier den Zionsberg, den Thron Gottes oder natürlich das Lamm Gottes. Das Blatt ist im unteren Teil datiert, die Ziffern finden sich zwischen den Steinen über dem Boden verstreut.

.

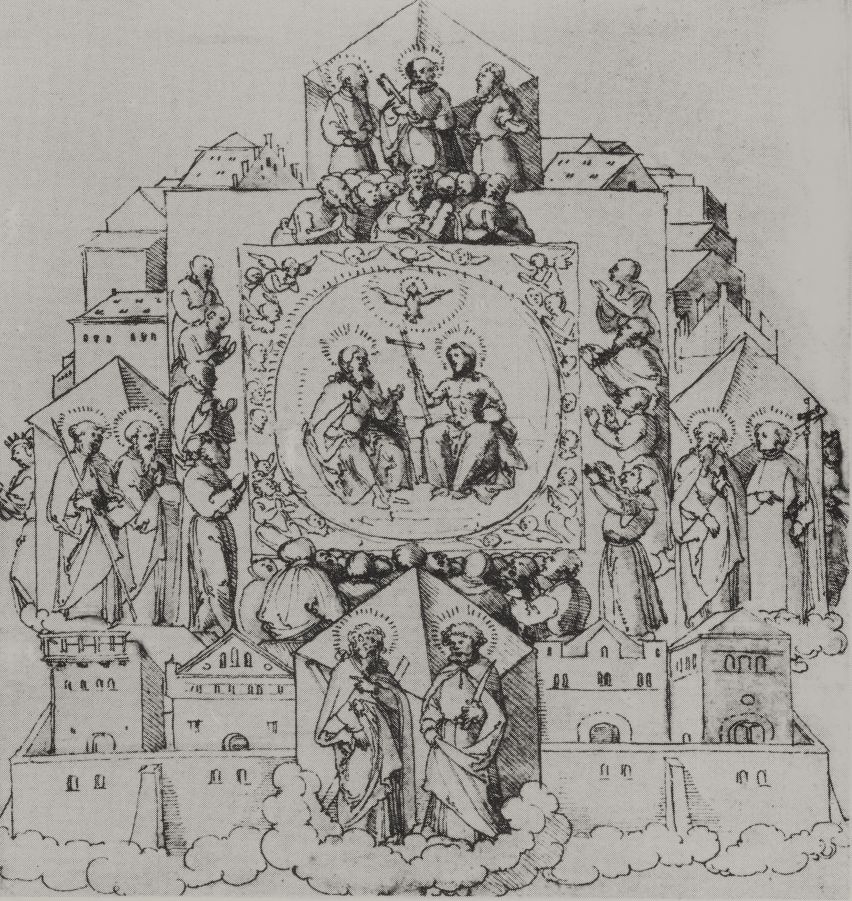

Kuriositäten und Eigenarten setzen sich in zwei Allegorien Gerungs zum Himmlischen Jerusalem fort. Im Zentrum findet sich jeweils in einem Kreis eine Darstellung der Trinität. Dieser Kreis kontrastiert mit der quadratischen Umgrenzung der Stadt. An dieser sind verschiedene Häuser und Türme sowie vorne eine Seite der Stadtmauer zu sehen. Die Zeichnung von 1546 verwirrt und fasziniert durch die Verknüpfung von zwei- und dreidimensionaler Anordnung, die Grundriss und Aufsicht der Gottesstadt verbindet. Diese ist gerade im Begriff, auf der Erde zu „landen“: Umgeben von einer riesigen Wolke setzt sie auf einer leichten Hügellandschaft auf. Über der Stadt sind Moses mit den Gesetzestafeln und zwei Propheten zu sehen, darüber Petrus, Paulus und Jakobus Major, die die Vertreter des Alten Bundes überhöhen und als bewusst protestantische Aussage verstanden werden dürfen.

.

Ein weiteres Blatt aus dem Stockholmer Nationalmuseum (Inventarnummer 118/1918) ist im Prinzip eine seitenverkehrte Version der gleichzeitig entstandenen allegorischen Darstellung von 1546. Es wird sich dabei um eine Vor- oder Nachzeichnung handeln. Deutlicher als in jener Ausführung sind hier zwei mit Krone bzw. Zepter ausgestattete Personen im Halbprofil vor einem riesigen Diamantquader zu entdecken, die den Interpreten viel Kopfzerbrechen bereitet haben. Ich betrachte die beiden Figuren heute als Teil der vierundzwanzig Ältesten, nämlich Petrus mit Paulus, die hier die Aufgabe des Pförtners übernommen haben.

Petra Roettig: Reformation als Apokalypse, Bern 1991.

Wolfgang Glüber (Bearb.): Das Ende der Welt, Darmstadt 1996.

Claus Bernet, Klaus-Peter Hertzsch: Martin Luther in seiner Zeit – und das Himmlische Jerusalem, Norderstedt 2016 (Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem, 40).