MS Add. 42555: Apokalypse von Abingdon (um/vor 1262) und Kopie der Gulbenkian-Apokalypse (1265-1275)

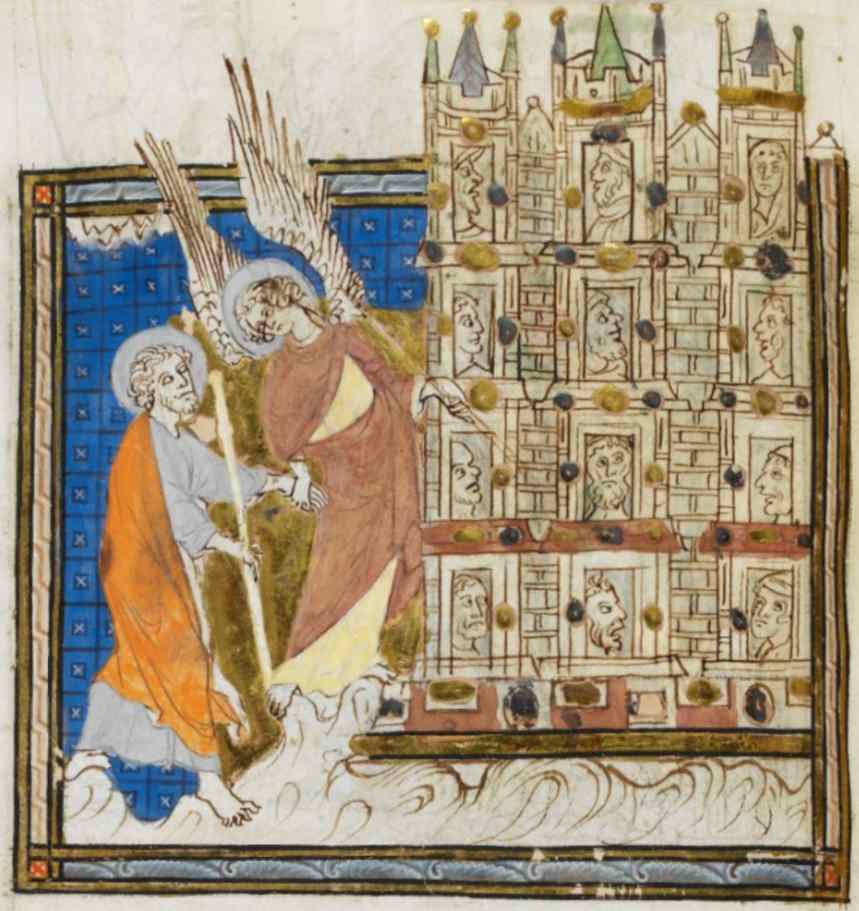

Um bzw. noch vor 1262 soll die Apokalypse von Abingdon entstanden sein, die nach ihrem Ort der Entstehung, dem Kloster Abingdon bei Oxfordshire, benannt worden ist. Nach Auflösung des Klosters kam sie in das Londoner British Museum, schließlich in die British Library, unter der Signatur MS Add. 42555. Wie bei Darstellungen in Benediktinerklöstern üblich wird auch hier auf fol. 78v zunächst das Niederschweben der Stadt vor rotem Hintergrund gezeigt.

Neu war diese schiefe Darstellung, bei der es sogar so aussieht, als würden Teile der Architektur wegbrechen. Damit ist aber kein Erdbeben oder eine Zerstören der Stadt gemeint, sondern der Buchmaler zeigt einfach das spektakuläre Landen einer ganzen Stadt. Diese Idee kam gut an; sie deutete sich bereits in der Lambeth-Apokalypse (1260-1280) an und wurde sofort von der Gulbenkian-Apokalypse (1260-1275) übernommen.

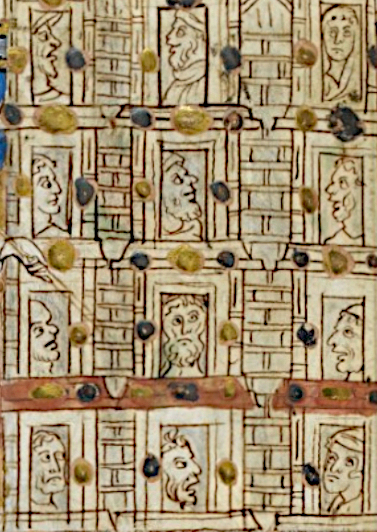

Anschließend präsentiert sich auf fol. 79v die Gottesstadt in Form mehrerer Reihen übereinander gestellter Portalöffnungen, in der man lediglich (männliche) Gesichter erblickt. Diese Miniatur ist – bis auf die Gesichter in den Portalen – der entsprechenden Darstellung in der Gulbenkian-Apokalypse überraschend ähnlich. Eigenartigerweise sehen die Menschen wenig erlöst aus, ganz im Gegenteil, ihre Physiognomien erscheinen zum Teil grimmig, unzufrieden, ja hasserfüllt.

Auf fol. 80v wird das Himmlische Jerusalem erneut gezeigt, wie die Stadt vom Lebensfluss getränkt wird. Die Präsentation der Stadt auf dieser Szene als Paradiesgarten oder, wie hier, als Kirche oder Tabernakel ist im Prinzip seit der Paris-Apokalypse (1245-1255) gleich geblieben. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht jedoch nicht Christus (rechts) oder Petrus (links), sondern ein gewaltiger Engel, dessen mächtige Flügel den Bilderrahmen sprengen.

42555. The Abingdon Apocalypse, in: The British Museum catalogue of additions to the manuscripts 1931-1935, London 1967, S. 40-42.

Peter Klein: Endzeiterwartung und Ritterideologie: Die englischen Apokalypsen der Frühgotik und MS Douce 180, Graz 1983.

Nancy L. Ross: Forgotten revelation. The iconic development of the Anglo-Norman verse and early prose Apocalypse manuscripts, Cambridge 2006.

Das Museum Calouste Gulbenkian in Lissabon besitzt die Gulbenkian-Apokalypse (MS LA 139), eine frühe Kopie der Apokalypse von Abingdon. Ihre klaren Formen und kräftigeren Farben kennzeichnen sie als Kopie, entstanden zwischen 1265 und 1275. Auf Folio 73 ist das Niederschweben der Stadt zu sehen: Die Türmchen, niedrigen Mauern und der mehrschichtige Stadtaufbau – einer Torte nicht unähnlich – scheinen zu wackeln und zu schwanken: die Stadt droht, in das grüne Meer zu stürzen. Weggefallen ist der verwischte goldene Hintergrund zugunsten einer prächtigen und kostbaren Musterung in Lapislazuli. Der Seher Johannes schaut übrigens nicht länger wie bei MS Add. 42555 auf diese Stadterscheinung, sondern verträumt nach oben.

Kurz darauf erscheint auf fol. 74r ein anderes Jerusalem. Die Stadt ist nun ausgewogen und statisch. Eine Kuriosität am Rande ist die Eule vor der Stadt, die vielleicht auf ihre Weisheit hindeutet, vielleicht aber auch nur aus Freude an Tierdarstellungen hinzugefügt wurde, vgl. auch die Lambeth-Apokalypse und MS Add 35166 – Eulen waren in Mode).

Fol. 74v schließt dann in der Gulbenkian-Apokalypse das Thema Himmlisches Jerusalem ab. Proportionen und Umrisse sind wieder eng an MS Add. 42555 angelehnt. Ausnahme ist die Mandorla: Hier wurde bei dem Lamm der Heiligenschein vergessen oder weggelassen. Dafür hat Christus einen eigenartigen vierteiligen Heiligenschein bekommen, der für moderne Augen wie ein Propeller aussieht und so kaum woanders zu finden ist, jedenfalls in keiner Darstellung des Neuen Jerusalem.

Anne de Egry: O apocalipse do Lorvão: e a sua relação com as ilustrações medievais do apocalipse, Lisboa 1972.

Suzanne Lewis: Tractatus adversus Judaeos in the Gulbenkian Apocalypse, in: The Art Bulletin, 68, 1986, S. 543-566.

Apocalipsis Gulbenkian. Manoscrito […] que se conserva en la Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Barcelona 2002.