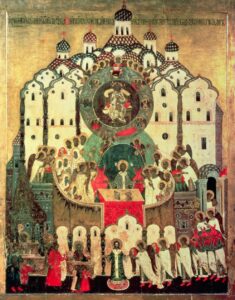

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

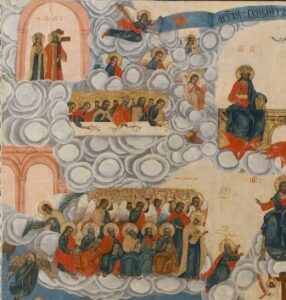

Mikhail Vasilevich Nesterov: „Der Erlöser auf dem Thron“ (1905)

LETZTER BEITRAG

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Diese Temperamalerei auf goldenem Hintergrund hat den Titel „Die Versammlung der Engel“ und wird der russischen Schule der Ikonenmalerei zugerechnet. Sie zeigt eine Art himmlische Liturgie, bei der Engel und Heilige um Christus auf seinem

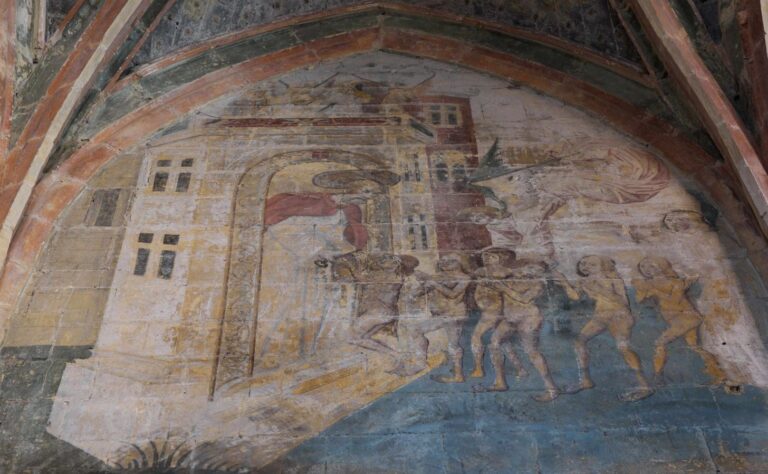

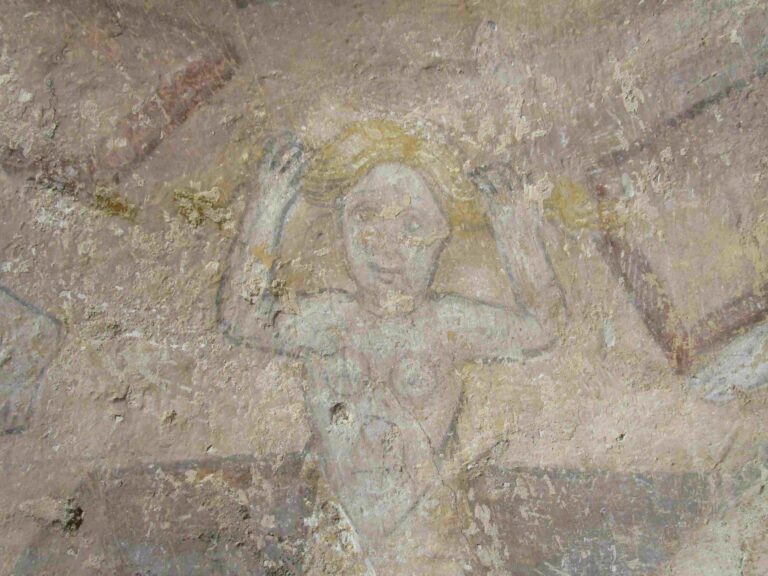

Fresken aus Saint Pierre et Saint Paul in Aumale (16. Jh.)

Die römisch-katholische Kirche Saint Pierre et Saint Paul in Aumale, einer kleinen Gemeinde in der Normandie, stammt aus dem 16. Jahrhundert. Gleiches gilt für ihr Wandfresko mit einer Himmelspforte im Renaissancestil, das zu einer Nachbildung des Heiligen Grabes in Jerusalem gehört. Die Malereien mit englischem Einfluss sind kaum bekannt und

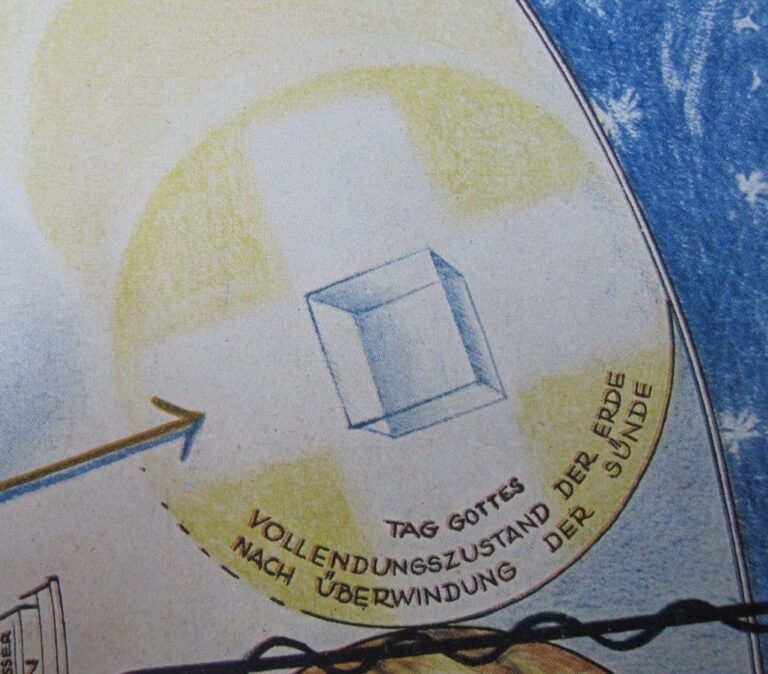

Ludwig Richard Conradi (1856-1939): „Weissagung und Weltgeschichte“ (Ausgabe 1922)

Im Jahr 1922 erschien die 12. Auflage (195. Tausend) von „Weissagung und Weltgeschichte“. Dabei handelt es sich um einen Klassiker des adventistischen Missionsdirektors Ludwig Richard Conradi (1856-1939), der endzeitliche Thematiken in einen Bezug zu den Zeitereignissen und konkreten Örtlichkeiten setzte. Auf Seite 320 wurde über die Überschrift eine Vignette gesetzt,

Johann Legiehn (1898-1959): Graphische Erlösungskarte (1950)

In der Zeit nach dem Zusammenbruch 1945 hatten vor allem angloamerikanische Freikirchen in Deutschland regen Zulauf. Hier versammelten sich Menschen mit echten Hoffnungen auf einen moralisch-religiösen Neuanfang wie auch solche nach der Suche nach materiellen Vorteilen. Eine der Personen, die während der Nachkriegszeit in Schrift und Wort Orientierung gaben, war

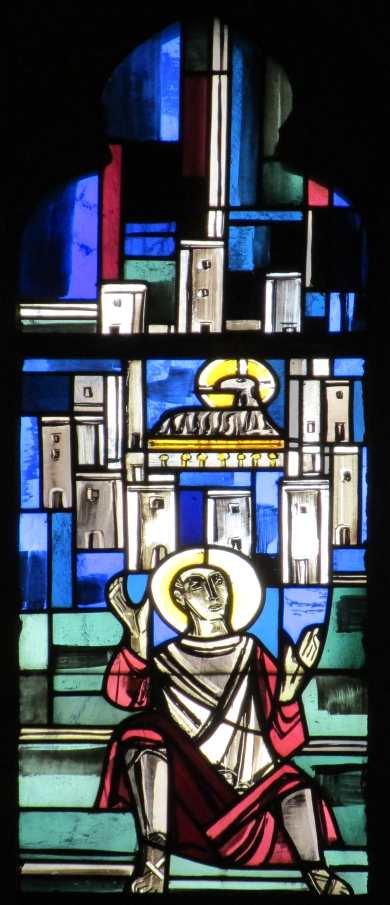

Mate Mink-Born (1882-1969): Buchillustration „St. Johannes“ (1927)

Die folgende Farbzeichnung ist signiert und datiert: „M. Mink-Born 1927“. Es ist eine frühe Auftragsarbeit der Malerin Mate Mink-Born (1882-1969). Angefertigt wurde sie für die römisch-katholische Missionszeitschrift „Stadt Gottes“, die ja, ihrem Namen entsprechend, öfters Abbildungen des Himmlischen Jerusalem präsentierte. Soweit ich sehe, ist es einer der ersten künstlerischen Beiträge

Paul Gustave Doré (1832-1883), Héliodore-Joseph Pisan (1822-1890): Jerusalems-Illustration zu „La Sainte Bible“ (1865)

Paul Gustave Doré (1832-1883) war ein äußerst erfolgreicher französischer Maler, Grafiker und Buchillustrator. Um 1866 schuf er in Paris mehrere Illustrationen zu einer zweibändigen französischsprachigen Vulgata-Bibelausgabe mit dem Titel „La Sainte Bible“, die dann im Jahr 1866 bei dem Verleger Alfred Mame (1811-1893) in Tours erschien. Dorés Bibel-Illustrationen gehören noch

Claus Wallner (1926-1979): Evangelische Kirche zu Steinbek (1954)

Claus Wallner (1926-1979) war vor allem am Wiederaufbau Norddeutschlands beteiligt und hat dort in vielen Kirchen und Kapellen neue Glasfenster gestaltet, in den 1950er Jahren dabei auch mindestens zwei Mal thematisch das Himmlische Jerusalem aufgegriffen. Im Jahr 1954 wurden in der neuen evangelischen Kirche zu Steinbek, einem Ortsteil in Hamburg,

Siegfried Assmann (1925-2021): Fensterwand in Hamburgs Kirche „Zu den zwölf Aposteln“ (1958)

Der Ort Lurup ist ein Stadtteil am nordwestlichen Rand Hamburgs im Bezirk Altona. Sakral wird er von der evangelisch-lutherischen Kirche „Zu den zwölf Aposteln“ geprägt, die nach dem Krieg in der wachsenden Neubausiedlung gebaut wurde. Die moderne Backsteinkirche mit einem Campanile ist vor allem für ihre Glasmalereien bekannter, dem hauptsächlichen

Gerhard Hausmann (1922-2015): Altar der evangelischen Kirche in Tonndorf (1956)

Das Altarbild der evangelisch-lutherischen von Tonndorf (Hamburg) ist ein Highlight und Schmuckstück der Anfang der 1950er Jahre neu erbauten Kirche. Es zeigt auf der rechten Seite das Himmlische Jerusalem in überwiegend abstrakter Weise. Jeweils drei Rechtecke wurden übereinander gesetzt, insgesamt sind es zwölf. Auf schwarzem Hintergrund heben sich die Seitenrahmungen

Adventisten: Illustration aus „Bible Story“ (1956)

An der zehnbändigen Serie „Bible Story“ waren an die zwanzig verschiedene Grafiker und Illustratoren beteiligt, die die einzelnen Bände in einem überraschend einheitlichen figürlichen Stil mit leicht einprägsamen Farbzeichnungen versahen. Einige der Abbildungen wurden auch in anderen Magazinen gedruckt und wurden über Jahre relativ populär. Zwar sind die meisten (ausschließlich

Yuliy Andreevich Rybakov (geb. 1946): Malerei „Nördliches Wunder“ /„Auferstehung“ (1987)

Dieses Acrylgemälde des Malers, Dissidenten und Abgeordneten der russischen Staatsduma (1993-2003), Юлий Андрéевич Рыбакóв (Yuliy Andreevich Rybakov, geb. 1946), mit dem Titel „Nördliches Wunder“ hat das Neue Jerusalem zum Thema. Der zweite Alternativtitel der Arbeit, „Auferstehung“, verweist auf die Bedeutung der Auferstehung in der Ostkirche (daher auch Auferstehungsikonen), während die

Fresko aus Bollerup (1476)

Dieses Himmlische Jerusalem, datiert auf das Jahr 1476, präsentiert sich als Tabernakel-Kirchlein, hier auf einem gemauerten schwarzen Fundament mit einer deutlich zu erkennenden Bossequaderung. Zwischen dieses Fundament zieht sich etwa auf Höhe des ersten Drittels eine Reihe von Kreisen von links nach rechts und unterbricht die Quaderung: Dies sind die

Fresken aus der Kirche Peter und Paul in Oberwöllan (1494)

Die römisch-katholische Kirche Peter und Paul liegt in einer Höhe von etwa 1200 Metern in Oberwöllan am Südhang des Wöllaner Nocks und gehört zur Gemeinde Arriach in Kärnten. Im Chor der abgelegenen Kirche haben sich spätmittelalterliche Fresken eines unbekannten Meisters aus dem Jahr 1494 erhalten. An der Südwand, rechtsseitig vor

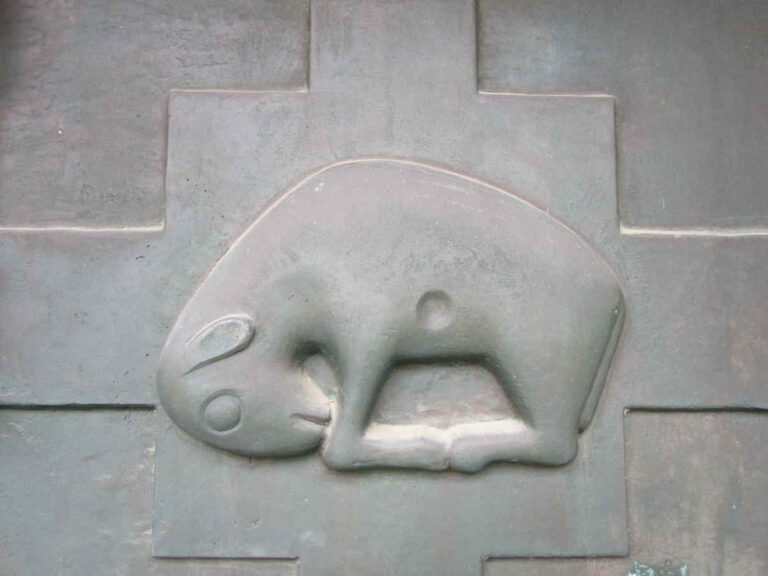

Toni Zenz (1915-2014): Türflügelrelief der St. Agnes-Kirche aus Tonndorf (1965)

Der Kölner Bildhauer Toni Zenz (1915-2014) schuf vor allem Bronzearbeiten im Stil von Ernst Barlach und Käthe Kollwitz. Der Künstler teilte zu seinem eigenen Werk in dieser Tradition mit: „Die Ausarbeitung der vier Türen stellte eine besondere Herausforderung dar. Ein befreundeter Bildhauer (S. Hürten) kam ebenfalls für die Türen in

Fritz Fleer (1921-1997): Portal der Katharinenkirche in Hamburg (1963)

Seit dem späten 15. Jahrhundert war das Himmlische Jerusalem aus dem Tympanon als Motiv so gut wie verschwunden. In den 1960er Jahren begann man auf einmal, dieses Thema bei Kirchentüren wieder aufzugreifen. Vielleicht lag es auch daran, dass es jetzt möglich war, die provisorischen Nottüren der ersten Nachkriegsjahre durch höherwertige

Pedro Díaz de Oviedo: Retabel in San Saturnino aus Artajona (um 1510)

Das große Retabel der mittelalterlichen Wehrkirche San Saturnino (auch „El Cerco“ genannt) in Artajona, Navarra, zeigt im oberen Bereich eine Lauretanische Litanei mit ihren üblichen Symbolen. Es ist eine „Tota Pulchra“ aus der Malerschule des Pedro Diaz de Oviedo, der bekannt ist für den Hauptaltar der Kathedrale von Tudela. Mit

Gruftfresko aus der Stadtkirche von Michelstadt (um 1450)

Die evangelische Stadtkirche von Michelstadt im Odenwald erhielt ihre heutige Gestalt in der späten Gotik. Älter ist der nordöstliche, tiefer liegende Kapellenbau mit der Gruft der Schenken und Grafen von Erbach. Die Gruft ist nicht öffentlich und nur durch einen

Harry MacLean (1908-1994): Christuskirche in Oberbexbach (1959)

„Das Himmlische Jerusalem“ ist der Titel einer Glaswand von Harry MacLean (1908-1994) in Oberbexbach, einem Ortsteil der saarländischen Stadt Bexbach. Dort wurde im Jahr 1959 die evangelische Christuskirche neu erbaut. Das betreffende Fenster im Altarraum an der rechten, nordwestlichen Seite

Karl Mohrmann (1857-1927): Altar der Bethlehemkirche in Hannover-Linden (1906)

Der goldene Altar von Sahl (im dänischen West-Jütland) aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde im Historismus mit seiner Begeisterung für Nordisches kopiert. Entworfen hat die Kopie der Konsistorialbaumeister und Professor Karl Heinrich Friedrich Mohrmann (1857-1927) für die evangelische

Reinhard Heß (1904-1998): Herz Jesu in Saarbrücken (1953), ehemaliges Trierer Konvikt (1954), St. Martinus in Zewen (1957), St. Marien in Thiergarten (1961) und St. Laurentius in Hülzweiler (1967)

Reinhard Heß (1904-1998) aus Trier war ein katholischer Maler und Glasmaler, der überwiegend im Bistum Trier wirkte, dort gelegentlich zusammen mit dem Architekten Fritz Thoma. Obwohl sein hauptsächliches Schaffen in den 1960er Jahren lag, können viele seiner Werke heute nicht

Marie-Luise Frey-Jansen (geb. 1958): Antependium aus der Mönchhofkapelle (2008)

In Raunheim (Hessen) steht die Mönchhofkapelle aus dem Jahr 1685/86. Da einst ein Pächter des Gutes Mönchhof evangelisch wurde, hat man die Kapelle zwischenzeitlich als Schafstall und schließlich zum Trocknen von Wäsche zweckentfremdet. Erst Pfarrer Joachim Bremer machte, zusammen mit

Heinrich Struckmeyer: Jerusalemsleuchter aus der Bethlehemkirche in Hannover-Linden (um 1902)

Als Jerusalemsleuchter weithin bekannt war das handwerkliche Meisterstück aus der Bethlehemkirche in Linden, einem Ortsteil von Hannover. Er wurde um 1902 hergestellt, als man in dieser Kirche einen besonderen Bezug zur Schwesterstadt Jerusalem verspürte und in Teilen der damaligen protestantischen

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.