LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

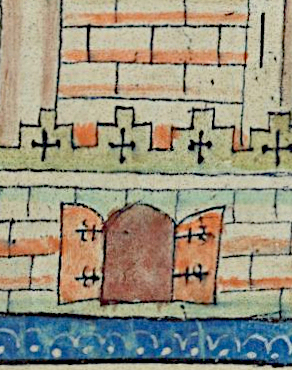

Mscr. Dresd. Oc 50: Lothringische Apokalypse (1300-1350)

Die Handschrift Mscr. Dresd. Oc 50 stammt aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts (Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek, Dresden). Hergestellt wurde „Li apocalipse que S. Jehans“ in Metz (Lothringen). Das Himmlische Jerusalem, darin zu finden auf fol. 51v und 53v, hat sich in der ersten Abbildung bereits auf die Erde

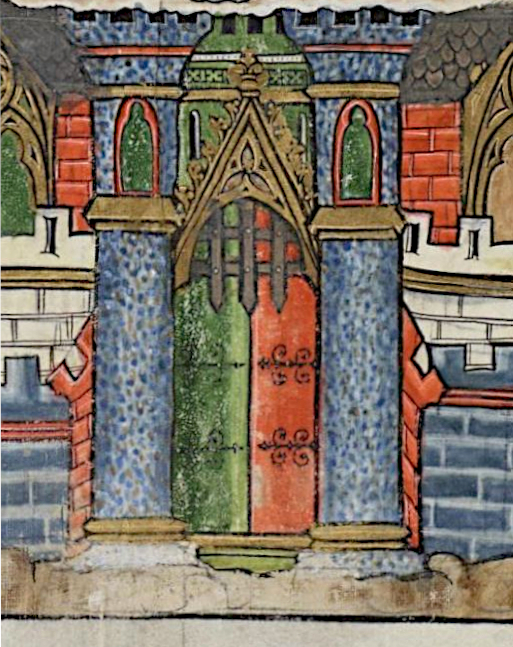

MS Cod. Guelf. 1.9 Aug. 2°: Edelstein-Apokalypse (1300-1350)

Die Mauern dieser Stadt bestehen im unteren Bereich aus Edelstein, was hier besonders deutlich ins Bild gesetzt wurde. Dabei hat sich der Illustrator exakt an die natürlichen Edelsteinfarben gehalten, er zeigt grünen Jaspis, blauen Saphir, Chalzedon, grünen Smaragd, dreifarbigen Sardonyx, roten Sarder, Chrysolith, Beryll, Topas, Chrysopras, Hyazinth und Amethyst. Die

MS 57: Französische Apokalypse (um 1280)

Wenngleich in einfacher Ausführung so nimmt in MS 57 mit vier ganzseitigen Abbildungen das Thema Himmlisches Jerusalem einen doch beachtlichen Raum ein, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass vergleichbare Werke den Gegenstand fast immer mit weniger Miniaturen abhandeln. Insgesamt hat die Handschrift „Apocalipsis iohannis tot habet sacramenta quot verba“

Detail Fensterrose aus MS Hamilt. 390 (1250-1300)

Die Schrift unter der Signatur MS Hamilt. 390 der Staatsbibliothek zu Berlin entstand zwischen 1250 und 1300 in Verona, einem Zentrum der oberitalienischen Buchmalerei des 13. Jahrhunderts. Der Manuskriptband birgt eine bunte Sammlung moralisch-didaktischer Schriften in lateinischer und altvenezianischer Sprache. Eine gewaltige Fensterrose auf fol. 2v versinnbildlicht göttliche Macht im

MS A 148: Codex Gigas (um 1230)

Um 1230 entstand im Benediktinerkloster Podlazice im östlichen Böhmen der „Codex Gigas“, der sich heute in der Bibliothek zu Stockholm befindet (MS A 148). Es ist möglicherweise der umfangreichste mittelalterliche Codex überhaupt, daher kommt sein ungewöhnlicher Name „Gigas“, griechisch für „riesig“.Inhaltlich kann er als eine Art mittelalterliche Enzyklopädie des Wissens

Psalterium Feriatum (um 1240)

Das Psalterium Feriatum entstand um das Jahr 1240 vermutlich im Hildesheimer Skriptorium für den dortigen Bischof. Von den 195 Blättern zeigt dieser romanische Luxuspsalter der sogenannten Haseloff-Schule auf fol. 43r ein mittelalterliches Weltgericht. Darauf findet sich eine der ältesten Miniaturen einer Himmelspforte, übertroffen lediglich vom Liber Vitae aus der Mitte

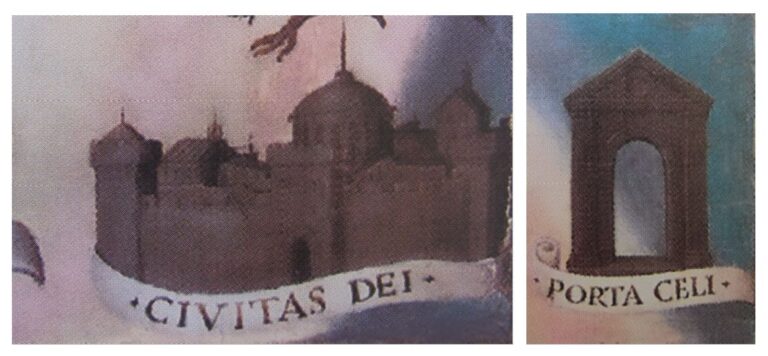

Nicolás Borrás (1530-1610): Maria Immaculata (um 1580)

Nicolás Borrás (1530-1610) aus dem Königreich Valencia schuf um das Jahr 1580 ein 37 x 25 Zentimeter großes Ölgemälde, welches sich heute in der römisch-katholischen Klosterkirche Inmaculada Concepción y San Pedro Apóstol in Benissa (Spanien) befindet. Folgerichtig nach dem Namen zu Ehren Mariens präsentiert dieses Gemälde auch eine Maria-Immaculata-Darstellung mit

Apokalypse-Handschriften MS 815 (1220-1270) und MS Add. 18633 (um 1300)

Diese Apokalypse in französischer Sprache entstand in Frankreich zwischen 1220 und 1270. Sie wird heute als Handschrift MS 815 in der Stadtbibliothek von Toulouse aufbewahrt. Fol. 51r zeigt ein Himmlisches Jerusalem, welches mit seiner weißen Fassade an Marmor und Perlen, die ja auch zu den Baumaterialien gehören sollen, erinnert. Links

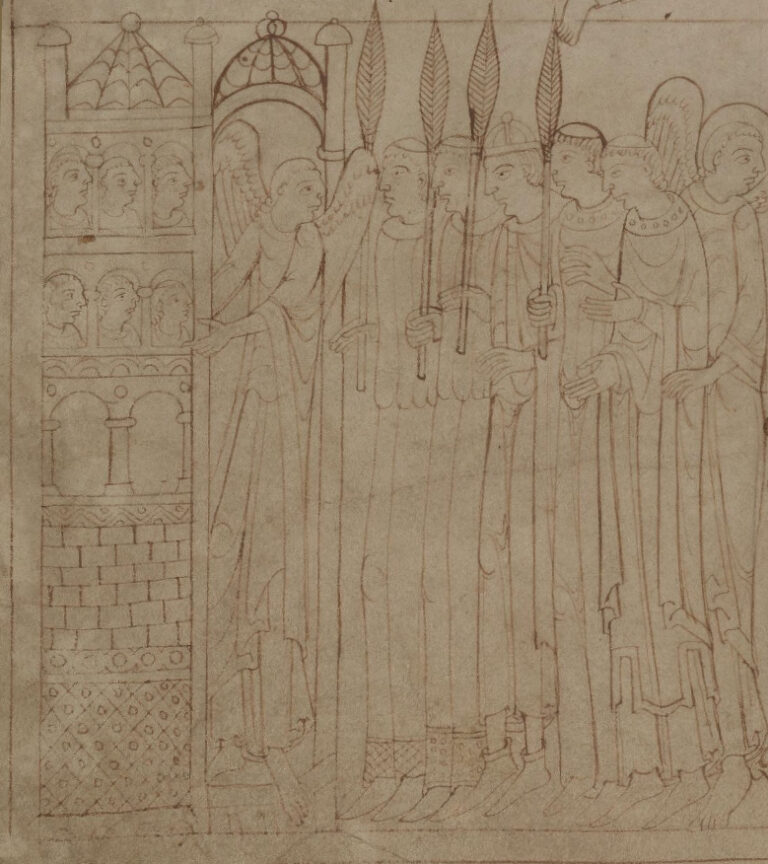

MS Gg. 1.1: Apokalypsehandschrift (1200-1250)

Aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammt eine anglo-normannische Apokalypsehandschrift, die unter der Signatur Gg. 1.1 in der Universitätsbibliothek Cambridge liegt. Drei (fol. 435v, 436v und 438) der insgesamt 53 Illustrationen zeigen das Neue Jerusalem als zeitgenössische Burg in malerischer Erzählweise, die für die folgenden englischen Apokalypsen aber erst

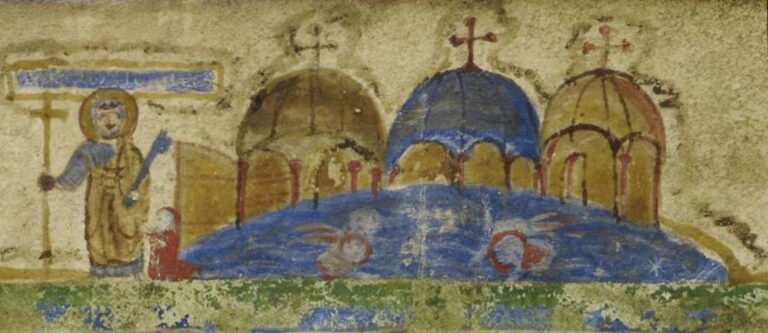

Turiner Beatus (um 1100)

Unter allen illustrierten Beatus-Fassungen ist diejenige aus Turin eine der am wenigsten erforschten Ausgaben, da das Exemplar in Italien lange weniger bekannt war und nur sehr schwer zugänglich ist. Es findet sich in einer Sonderabteilung der Biblioteca Nazionale Universitaria von Turin (MS J.II.I; einst MS lat. 93). Die flächige Farbgebung

Pepys-Apokalypse (um 1310)

MS 1803 ist eine Handschrift, die unter dem Namen Pepys-Apokalypse bekannt ist, benannt nach ihrem heutigen Aufbewahrungsort, der Pepys Library in Cambridge (England). Entstanden ist das in lateinischer und altfranzösischer Sprache verfasste Werk zu Beginn des 14. Jahrhunderts in England. Unter den 89 Tempera-Miniaturen auf 45 Blättern ist für das

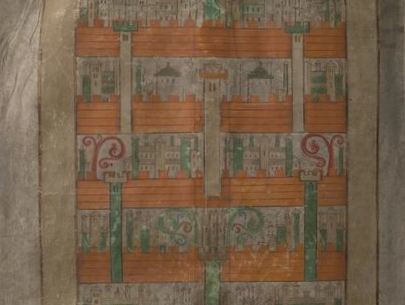

MS lat. A7: Prager Himmelsstadt (um 1140)

Das Manuskript gilt als eines der Hauptwerke der böhmischen Buchmalerei der Romanik. Die darin enthaltene Miniatur zu Augustinus’ Werk „De civitate Dei“ ist verwandt mit einer Darstellung in einem Kommentarband zur Apokalypse des Haimo von Auxerre (um 1139 bis um 1244), der zur gleichen Zeit entstanden ist. Im Prager Exemplar

MS 120: Pembroke-Manuskript (um 1135)

Die mittelalterliche Handschrift MS 120 des Pembroke College in Cambridge zeigt auf fol. 6v eine Richterdarstellung mit Christus und den Heiligen im oberen und den Orten des Weltgerichts im unteren Teil. Rechts steht das weit aufgerissene Maul eines Monsters für die Hölle, links ist das Himmlische Jerusalem zu finden. Ein

Bibelhandschrift aus Burgund (1125-1150)

Bei dieser lateinischen Bibelausgabe wird es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein Exemplar aus einer Klosterschreibstube der Benediktiner in Burgund handeln, die heute in der Stadtbibliothek von Dijon zu finden ist (Signatur MS 2). Bei der farbenprächtigen Miniatur auf fol. 470v verschmelzen mehrere Elemente zu einer neuen Bildeinheit, die in

MS 99 (800-825) und Nouv. acq. Latin 1132 (10. Jh.): Apokalypsehandschriften aus Frankreich

In den karolingischen Skriptorien war die Apokalypse ein Gegenstand, der ganz unterschiedlich ins Bild gesetzt werden konnte. Eine der bebilderten Handschriften entstand in der Abtei Saint-Amand. Heute wird sie im unweit gelegenen Valenciennes, einer französischen Stadt in der Region Nord-Pas-de-Calais, in der dortigen Bibliothek aufbewahrt. In der Darstellung verbinden sich

Heinrich Wilthelm (1913-1969): Altenheim Heilige Drei Könige in Köln-Ehrenfeld (um 1960)

Heinrich Wilthelm (1913-1969) hat einmal in seinem Leben das Neue Jerusalem in Glas dargestellt, doch ging die ursprüngliche Raumkonzeption dieses einen Werkes inzwischen verloren. Auch von seinen anderen Glasfenstern haben sich nur Reste erhalten: In Bochum befand sich einst das

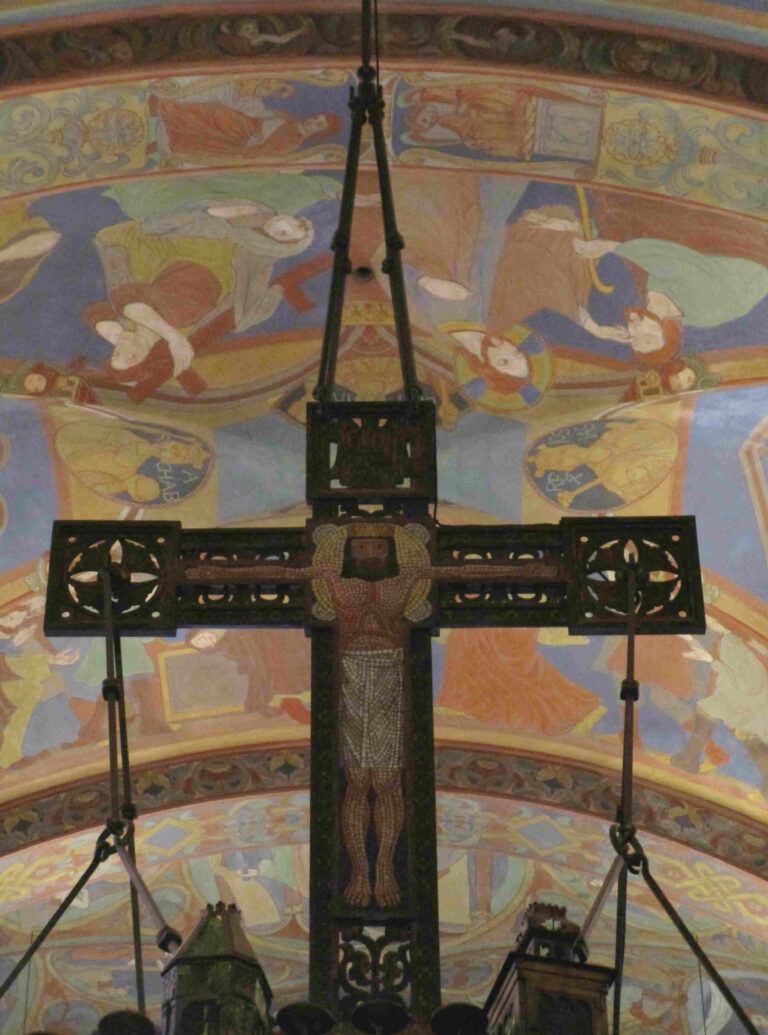

Franz Hofstötter (1871-1913): Herz-Jesu-Kirche in Ludwigsthal (1896-1901)

Die Herz-Jesu-Kirche ist die römisch-katholische Pfarrkirche in Ludwigsthal, einem Ortsteil der Gemeinde Lindberg im niederbayerischen Landkreis Regen. Die Ausstattung des Baus ist ein Gesamtkunstwerk des Künstlers Franz Hofstötter (1871-1913). Die neuromanisch-byzantinische Jugendstilkirche mit ihrer kompletten Innenbemalung, die auch das Neue

Ingeborg Scholz (geb. 1940): Antependium aus der Friedhofskirche in Wasungen (2013)

Vom Himmlischen Jerusalem, wie es im letzten Buch der Bibel beschrieben ist, ließ sich Ingeborg Scholz leiten, als sie das Antependium für die evangelische Friedhofskirche St. Peter in Wasungen (Thüringen) schuf. Dort schmückt das Werk seitdem den Altarbereich und passt

Erentrud Trost (1923-2004): Messgewand der Gemeinde St. Bonifatius in Dorsten (1993)

Messgewänder (lateinisch Kasel/Casel) der liturgischen Farbe Weiß sind durchaus dafür geeignet, das Himmlische Jerusalem als Motiv zu präsentieren. Die heilige Stadt symbolisiert ja auch Vollendung, ewige Feier und Freude, womit sie für hohe Feiertage, denen die weiße Farbe vorbehalten ist,

Russische Apokalypsehandschrift (um 1810)

Den handgeschriebenen Text der Johannesoffenbarung samt einer Interpretation vereint dieser Band mit 72 Miniaturen aus der Zeit um 1810. Er gehört zum jüngeren Teil der Sammlung handgeschriebener Bücher von E. E. Egorova in der Russischen Staatsbibliothek zu Moskau, dort Signatur

Johann Schuster (1668-1724): Michaelskirche in Fechheim (um 1704)

Die evangelische Kirche in Fechheim (Oberfranken) ist dem Heiligen Michael geweiht. 1702 bis 1704 wurde das neue Kirchenschiff nach Plänen des Coburger Ratszimmermeisters Hans Friedrich Weinlein im Inneren im Barockstil errichtet. Um 1704 hat dort der sächsische Hofmaler Johann Schuster

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.