LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

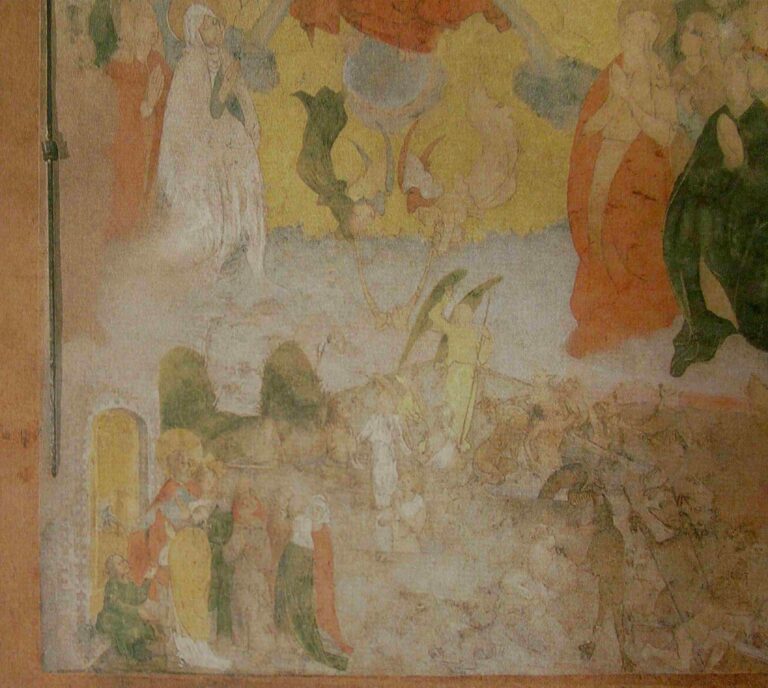

Weltgericht aus der Friedhofskirche St. Peter und Paul in Prachatitz (Prachatice), um 1500

Ein Meisterwerk der süddeutschen Frührenaissance besitzt die Friedhofskirche St. Peter und Paul in Prachatitz (Prachatice), damals ein wichtiger Ort am Goldenen Steig, dem alten Handelsweg von Passau nach Prag im Sudetenland. Bereits im Außenbereich haben sich Freskenmalereien erhalten, die Maria als Himmelskönigin zeigen, um die die Apostel wie eine Trauergemeinde

Friedhofskapelle in Gais (um 1495)

Die römisch-katholische Friedhofskapelle zu Gais in Südtirol (Italien) ist ein Bau aus dem hohen Mittelalter. Um 1495 wurde dort eine ältere Kapelle erhöht und mit einem neuen Gratgewölbe versehen. Das Objekt wird seitdem als Beinhaus oder Totenkapelle bezeichnet, es wurde also als Friedhofskapelle genutzt. Die Kapelle wurde gleichfalls um 1495

Fresko der Kirche in Sanderum (um 1500)

Im Jahr 2010 wurden von dem Restaurator Sven Trommer aus Weilburg an der Lahn die Seccomalereien auf Kalkgrund der Kirche in Sanderum (Syddanmark in Dänemark) freigelegt. Die dortigen Gewölbefresken aus der Zeit um 1500 wurden zwar schon im Jahr 1882 entdeckt, doch damals kam es jedoch nur zu einer Freilegung

Epitaph der Familie Elver aus der Johanniskirche in Lüneburg (1628)

Mit einer Gesamtgröße von 350 Zentimetern Höhe und einer Breite von 214 Zentimetern besitzt die evangelische Johanniskirche in Lüneburg eines der größten in einer Kirche erhaltenen Renaissance-Epitaphe überhaupt. Das gesamte Kunstwerk ist ein Aufbäumen und Protest gegen den unerbittlichen Tod, der auch vor Wohlhabenden und Würdenträgern nicht halt machte. Im

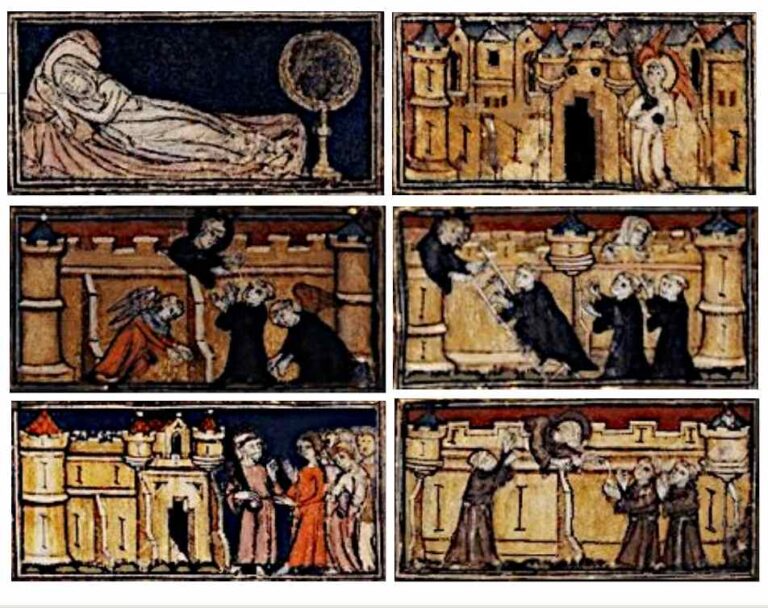

MS Français 1645: Guillaume de Digullevilles „Pélerinage de la vie humaine“ (um 1350)

Eine einzigartige Handschrift der „Pélerinage de la vie humaine“, der „Pilgerschaft der menschlichen Seele“, aus der Zeit um 1350 befindet sich unter der Signatur MS Français 1645 in der Französischen Nationalbibliothek in Paris. Von den zahlreichen Illustrationen zeigen sechs das Himmlische Jerusalem, nämlich: fol. 1r (zwei Abb.), 1v und 2r

Franciscus Hermanus Bach (1865-1956): Ehemalige Juvenaatskapel in Maastricht (1922-1927)

Die ehemalige „Juvenaatskapel van de Broeders“ war eine römisch-katholische Klosterkirche und Lehrerbildungsanstalt in Maastricht. Einst war es eine der modernsten Lehrstätten des Landes, schon in der Architektur verabschiedete man sich vom Historismus und wagte 1909 unter dem Architekten Lambertus Faber Neues. Im Zentrum der Anlage befand sich die Kirche quasi

Tabernakel aus St. Bonifatius in Herne (1974)

Bei dem Kunstwerk handelt es sich um einen Tabernakel im typischen Design der 1970er Jahre. Das zeigt sich vor allem bei der auf geometrische Figuren reduzierten äußeren Form, dem zentralen Blumenmotiv und den dunklen Farben Grün und Braun. Der Tabernakel im Kirchenraum links ist durch ein etwa 50 Zentimeter hohes

Antoon Derkinderen (1859-1925): Wandmalerei im Rathaus von Herzogenbusch (1893-1896)

Im Jahr 1891 schuf der niederländische Künstler Antoon Derkinderen (1859-1925) für das Rathaus seiner Heimatstadt Herzogenbusch (Den Bosch) ein Wandgemälde, welches überaus gut ankam. Daher durfte er dort zwischen 1893 und 1896 ein weiteres Wandgemälde ausführen, das folgerichtig den Titel „De Tweede Bossche Wand“ erhielt. Bei der engen Verbindung von

Arroyo-Beatus (um 1230)

Der Arroyo-Beatus wurde zu Beginn des 13. Jahrhunderts in der kastilischen Region um die Stadt Burgos hergestellt, möglicherweise im Kloster San Pedro de Cardeña. Heute befindet er sich in Paris (Französische Nationalbibliothek, Nouv. Acq. Lat. 2290).Das Manuskript des Beatus von San Andrés de Arroyo weist eine Reihe von Besonderheiten auf.

Jan Oosterman (1876-1963): Katharinenkirche in Herzogenbusch (1919)

Ein Meisterwerk des Jugendstil, offiziell längst vom Niederländischen Entscheidungsgremium für Stätten unter Denkmalschutz als Reichsmonument der Niederlande deklariert, schmückt die römisch-katholische Katharinenkirche in Herzogenbusch (Den Bosch) in Brabant. Es hat den Titel „Het hemels Jeruzalem met de acht zaligsprekingen“, also etwa zu Deutsch „Das himmlische Jerusalem mit den acht Seligpreisungen“.

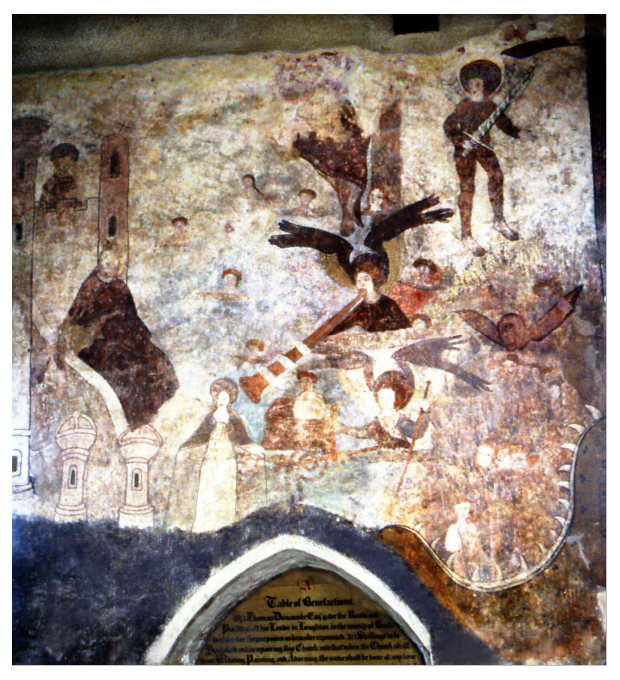

Fresko aus St Lawrence in Broughton (15. Jh.)

Das Himmlische Jerusalem auf dem hiesigen Fresko mit dem Jüngsten Gericht ist fast verlustig gegangen. Leichter auszumachen sind noch zwei schlanke Türme mit dunklen, annähernd schwarzen Fenstern links oben. Da sich auf einem Turm rechts ein (schief aufgesetztes) lateinisches Kreuz erhalten hat, wird es sich um Kirchentürme handeln. Zwischen ihnen

Joseph Cuypers (1861-1949) und Jan Stuyt (1868-1934): St. Laurentius in Ginneken (1919)

Die römisch-katholische Kirche St. Laurentius in Ginneken, einem Stadtteil im Süden von Breda, ist eine Gemeinschaftsarbeit von Joseph Cuypers (1861-1949) und von Jan Stuyt (1868-1934). Das Künstlerpaar war auch für die Ausgestaltung der Vierung verantwortlich, womit sie zunächst den Maler Jan Oosterman (1876-1963) beauftragt hatten. Dieser war aber gerade mit

Navarra-Beatus (um 1190)

Der Navarra-Beatus zählt zu den späteren Beatus-Exemplaren und ist im Königreich Navarra um das Jahr 1190 angefertigt worden. Heute wird er in Frankreich aufbewahrt, in der Französischen Nationalbibliothek zu Paris unter der Signatur MS nouv. acq. lat. 1366. Ähnlich wie beim Morgan-Beatus breitet sich die Miniatur über zwei Seiten aus,

MS Latin 889: Lateinisches Messbuch (um 1100)

MS Latin 889 aus der Französischen Nationalbibliothek (Paris) ist die lateinischsprachige Handschrift „Lectionarium missae s. petri montis majoris“ mit einer ungewöhnlichen Repräsentation des Himmlischen Jerusalem. Drei Fantasiesäulen werden auf fol. 5v von drei Bögen überspannt, in welchem das Agnus Dei erscheint. Links misst ein Engel die Architektur, bzw. die Größe

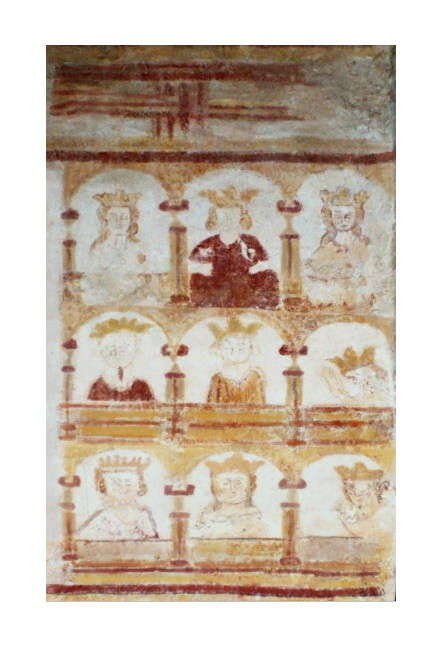

Fresken der Kirche von Saint-Mars-de-Locquenay (um 1300)

Saint-Mars-de-Locquenay ist eine kleine Gemeinde von unter fünfhundert Personen des Departments Pays-de-la-Loire. Baukulturelles Zentrum ist die mittelalterliche Dorfkirche mit ihren Wandmalereien aus der Zeit um 1300.Ganz ähnlich wie auf dem Wandgemälde der Abtei zu Lagrasse, die etwa zur gleichen Zeit entstanden ist, zeigt sich die Himmelsstadt als mehrstöckige Arkadenreihe (Typus

Ruta Poikans (geb. 1972) und Kaspars Poikans (geb. 1968): Jerusalemsmosaik aus „La Nativité de la Sainte Vierge“ in Villars-les-Dombes (2012)

Villars-les-Dombes ist eine französische Gemeinde in der Region Auvergne-Rhône-Alpes unweit von Lyon. Die zentrale, aus dem Mittelalter stammende Kirche ist der Jungfrau Maria geweiht, sie hat den Namen „La Nativité de la Sainte Vierge“. Schon 1927 wurde der Bau als

Mariensymbole aus dem Freiburger Münster (1615)

Das Freiburger Münster besitzt neben dem älteren Epitaph des Renward Göldlin von Tiefenau (1600) noch ein weiteres Ölgemälde, welches verschiedene Symbole Mariens vereint, darunter auch eine Himmelspforte und die Stadt Gottes. Üblicherweise umkreisen diese und andere Symbole eine Marienfigur, oder

Theofil Stanzel: Gerichtsbild aus dem Rathaus von Bardejov (1511)

Oben ist Christus Pantokrator als Richter auf einem Regenbogen dargestellt, neben ihm, wie traditionell üblich, die Jungfrau Maria und Johannes der Evangelist. Unter diesem figürlichen Dreiklang steht und sitzt eine Menschenmenge. Vermutlich sind es verschiedene Heilige, die für die Bevölkerung

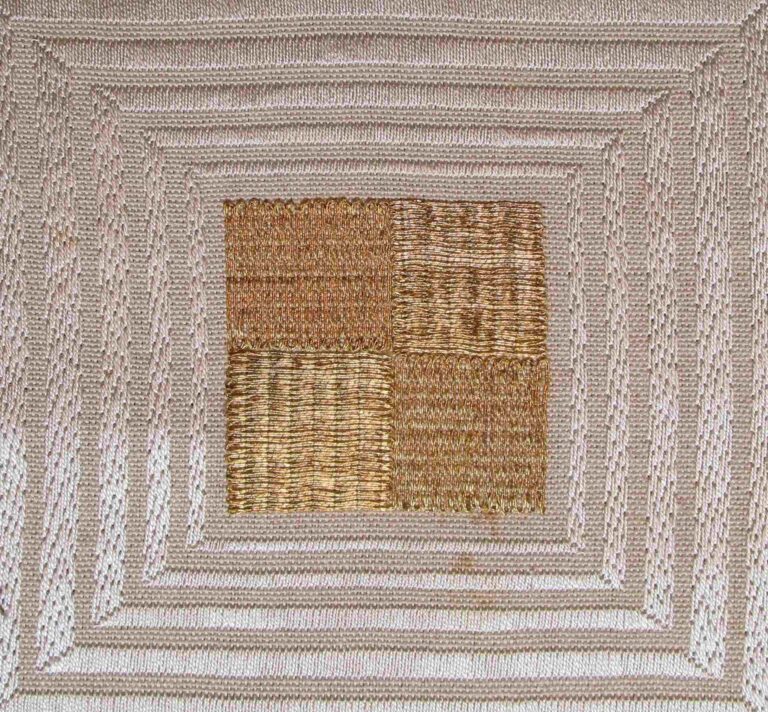

Kurt Wolff (1916-2003): Antependien „Das neue Jerusalem“ aus Kaiserswerth (1991) und aus der evangelischen Christuskirche in Dülken

Wie in römisch-katholischen Kirchen der Tabernakel wurde in evangelischen Kirchen das Antependium herangezogen, um auf ihm das Himmlische Jerusalem zur Darstellung zu bringen. Hier konnten die Künstler sich mangels einer einheitlichen Traditionslinie oftmals etwas freierer Formen bedienen; immer wieder wurden

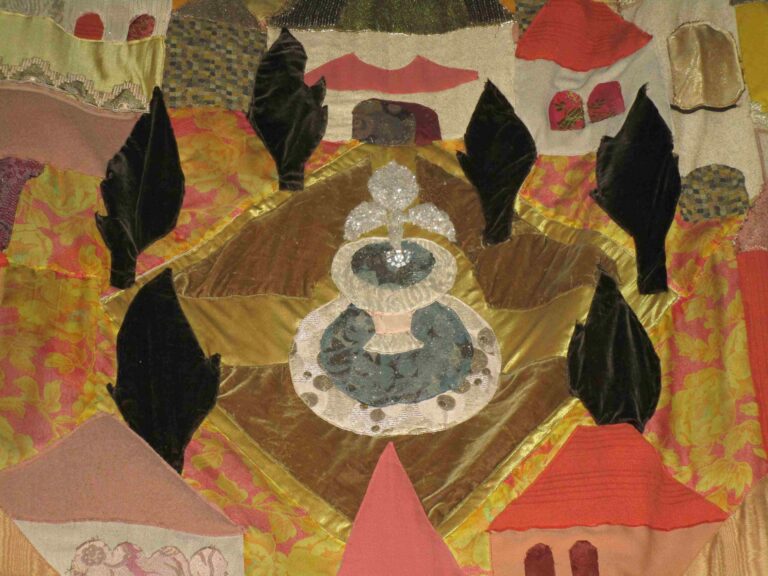

Colette Halez, Jacques Halez: Tapisserie aus St Pie X et St Luc (1984)

St Pie X et St Luc ist eine römisch-katholische Kirche in Essey-lès-Nancy, einer französischen Gemeinde mit 8.500 Einwohnern im Département Meurthe-et-Moselle. Der nüchterne Nachkriegsbau von 1967 war vor allem im Altarbereich ohne besondere künstlerische Ausgestaltung, auch kunsthistorisch wurde dem Bau

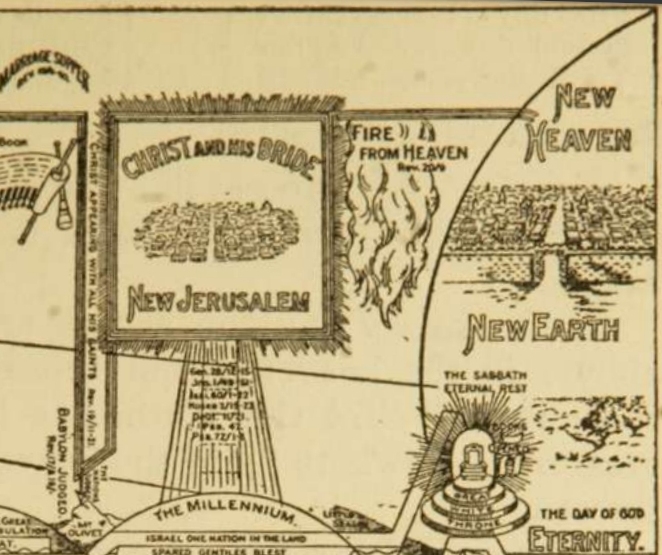

Albert Edward Booth (1860-1953): Zeitstrahl „Chart on the Course of Time from Eternity to Eternity“ (1896, um 1925, um 1930, 1952)

Zeitleisten oder Zeitstrahle waren von ca. 1890 bis 1930 in Mode, die damalige Fortschrittsgläubigkeit verbunden mit dem Glauben an eine linear voranschreitende Aufklärung brachte zahlreiche solcher Werke hervor. Kurz gesagt, wollte man wissen, wie die Geschichte weitergeht oder ihr Ende

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.