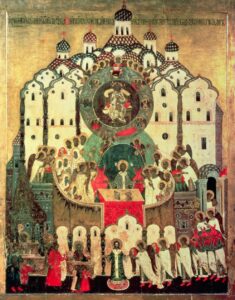

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Mikhail Vasilevich Nesterov: „Der Erlöser auf dem Thron“ (1905)

LETZTER BEITRAG

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Diese Temperamalerei auf goldenem Hintergrund hat den Titel „Die Versammlung der Engel“ und wird der russischen Schule der Ikonenmalerei zugerechnet. Sie zeigt eine Art himmlische Liturgie, bei der Engel und Heilige um Christus auf seinem

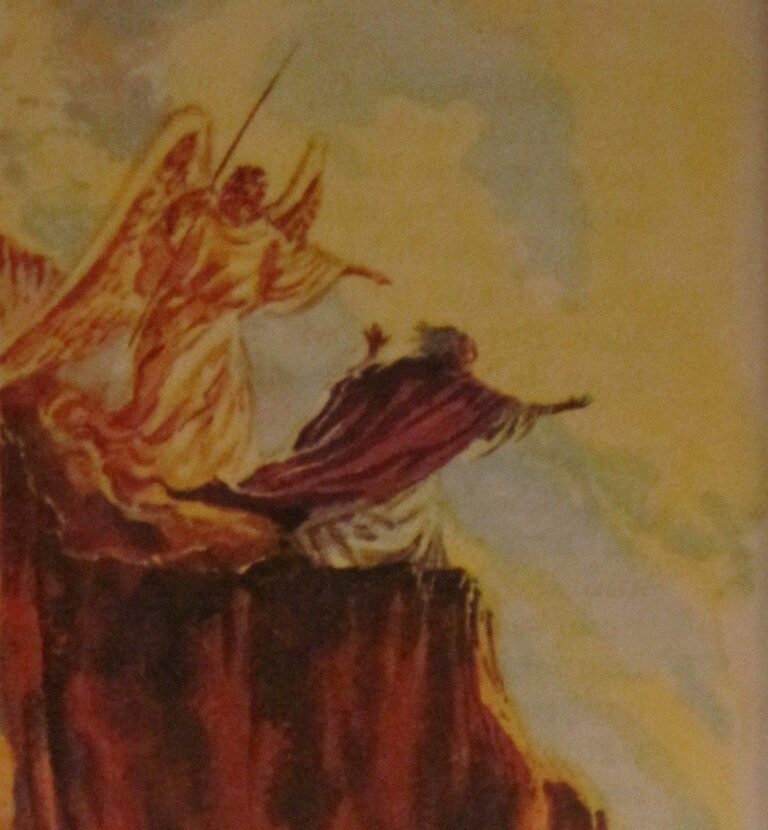

Wandmalerei aus Heilig Kreuz in Wiedenest (um 1475)

Diese Wandmalerei in einer Fresco-Kalksecco-Mischtechnik wurde, wie übrigens in einigen anderen Kirchen der Umgebung, während der Jahre des Nationalsozialismus durch Anton Bardenhewer freigelegt und grob übermalt, im hiesigen Fall zwischen den Jahren 1934 und 1937. Teile der Fresken zeigen auch das Himmlische Jerusalem. Wie das Himmlische Jerusalem einst im Original

„Meister des Weltgerichts“: Rheinländische Tafelmalerei (um 1465)

Um das Jahr 1465 entstand durch einen anonymen Meister, der den Notnamen „Meister des Weltgerichts“ bekam, eine Tafelmalerei auf Eichenholz. Diese Malerei wurde am 21. September 1846 von den Erben des Kunsthändlers Johann Georg Schmitz vom Wallraf-Richartz-Museum in Köln angekauft (Inventarnummer WRM 0158) und ging zunächst als Dauerleihgabe an das

Leuchter der Basilika St. Godehard in Hildesheim (1864)

Die Begeisterung für historische Radleuchter hat mehrere Renaissancen erfahren, so beispielsweise gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Damals wurden im Zuge der Neorenaissance nicht allein Gebäude in diesem Stil erbaut, sondern auch passende Einrichtungsgegenstände hergestellt. Ein Beispiel dafür ist der Radleuchter in der römisch-katholischen Basilika St. Godehard in der Bistumsstadt Hildesheim

Radleuchter von Franz Rickert (1904-1991) in der Apostelkirche Bocholt (1963)

Ein Jerusalemsleuchter von Franz Rickert (1904-1991) befindet sich in der evangelischen Apostelkirche zu Bocholt am Niederrhein. Zwölf Engel mit spitzen, nach oben gerichteten Flügeln zieren die zwölf schmalen Tore aus Bronze, die am Reif mit Bergkristallen geschmückt sind. In der Mitte sieht man erhöht das Lamm Gottes mit der Siegesfahne,

Erhardt Klonk (1898-1984): Wandmosaik der Friedhofskapelle in Helmstedt (1967)

Ruhehallen und Friedhofskapellen sind naturgemäß der Ort, an dem gerne das Himmlische Jerusalem als motivisches Thema gewählt wird, bedeutendere Beispiele finden sich in Duisburg-Marxloh (1955), in Holte (1956) oder in Stommeln. In die Qualität dieser Arbeiten reiht sich ein Mosaik ein, welches man in der Friedhofskapelle Marienberg in Helmstedt findet.

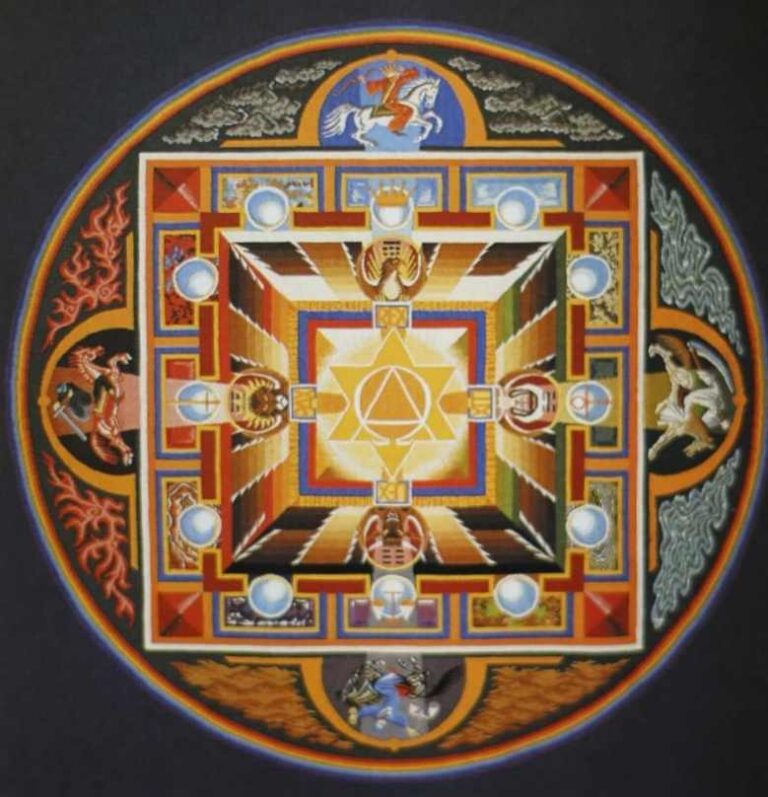

Maurice de La Pintière (1920-2006): „Le Mandala ou la Jérusalem céleste“ (1984)

Vorstellungen und Bilder des Himmlischen Jerusalem sind immer auch ein Spiegel ihrer Zeit, in der sie entstanden sind. So gibt es neuerdings auch Werke, die von anderen Weltreligionen mit beeinflusst sind. Beispiele sind ein Altargemälde von Nikolaus Bette in Bad Fredeburg (St. Georg, 1990) oder ein Glasfenster von Paul Weigmann

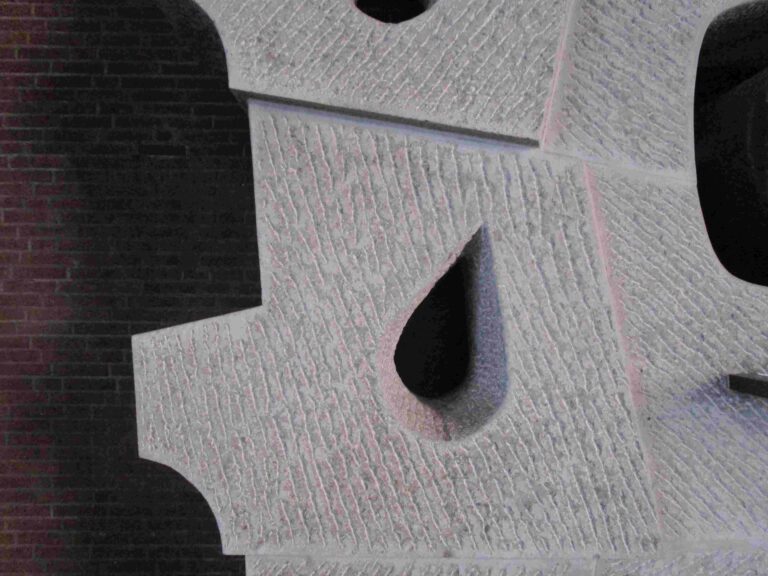

Hans Gerhard Biermann (1933-2023): Retabel aus St. Ursula in Bremen (1968)

Der Altarbereich wird von einem gewaltigen, über drei Meter hohen Monolith dominiert. Er differenziert sich in zwölf Blöcke, die auf einem dreiteiligen Sockel ruhen. Diese sind aus grob behauenem, geriffeltem Muschelkalk in einer einheitlich grauen Färbung, die damals bewusst Beton imitieren sollte. An den Außenseiten deuten Kerben die Tore der

Günther Danco (1912-2000): Johanneskirche in Steinbach (1956)

Vor uns haben wir vermutlich die erstmalige Darstellung des Neuen Jerusalem von Günther Danco (1912-2000). Über den Künstler ist noch immer kaum etwas bekannt, eine erstmalige Künstlerbiographie habe ich unten zusammengestellt. Fast ebenso unbekannt wie Danco ist auch die Johanneskirche in Steinbach (Oberfranken). Es gibt weder Fachliteratur noch einen Wikipediaeintrag

Nikolaus Bette und Wilhelm de Graaff (1912-1975): St. Nikolaus in Bestwig-Heringhausen (1966)

Das Fenster befindet sich auf der Orgelempore gegenüber dem Altar. Dabei steht die Sängerempore in ganzer Wandbreite unter dem Glasfenster, der Orgelprospekt wurde an der linken Ecke eingebaut. Es zeigt die Vision des Johannes vom Himmlischen Jerusalem, wie sie ihm der Engel (rechts unten) offenbart. Den Toren nähern sich zwölf

Wolfgang Kreutter (1924-1989): evangelische Christuskirche in Zeppenfeld (1983)

Wolfgang Kreutter (1924-1989) war ein Bildhauer, der vor allem für die evangelische Kirche von Westfalen Bedeutung hatte, wobei er regelmäßig mit dem Bochumer Architekten Kurt Peter Kremer kooperierte. 1964 wurde der Künstler Mitglied des Beirates für Kirchbau und kirchliche Kunst der Evangelischen Kirche von Westfalen und war damit so gut

Nikolaus Bette (geb. 1934): St. Nikolaus in Olsberg (1984)

Einigen Künstler ist es gelungen, bei dem Thema Himmlisches Jerusalem einen eigenen stilistischen Beitrag zu leisten. Folgende Kriterien müssen erfüllt sein, will man von einer solchen eigenständigen Stilistik sprechen: Die Werke müssen vor allem eine neue Formensprache beinhalten, und nicht Althergebrachtes kopieren. Sie müssen, zumindest für ein geübtes Auge, als

Vincenz Pieper (1903-1983): Glaswand in St. Michael in Oerlinghausen (1961)

St. Michael ist eine der größten Vertriebenenkirchen Deutschlands, die man 1954/55 im ostwestfälischen Oerlinghausen bei Bielefeld im Kreis Lippe errichtete. Noch heute ist die römisch-katholische Pfarrkirche mit zwei Filialkirchen für ein 70 Quadratkilometer großes Gemeindegebiet zuständig. Für die monumentale Gestaltung des Hauptfensters zur Straße hin gewann man Vincenz Pieper (1903-1983).

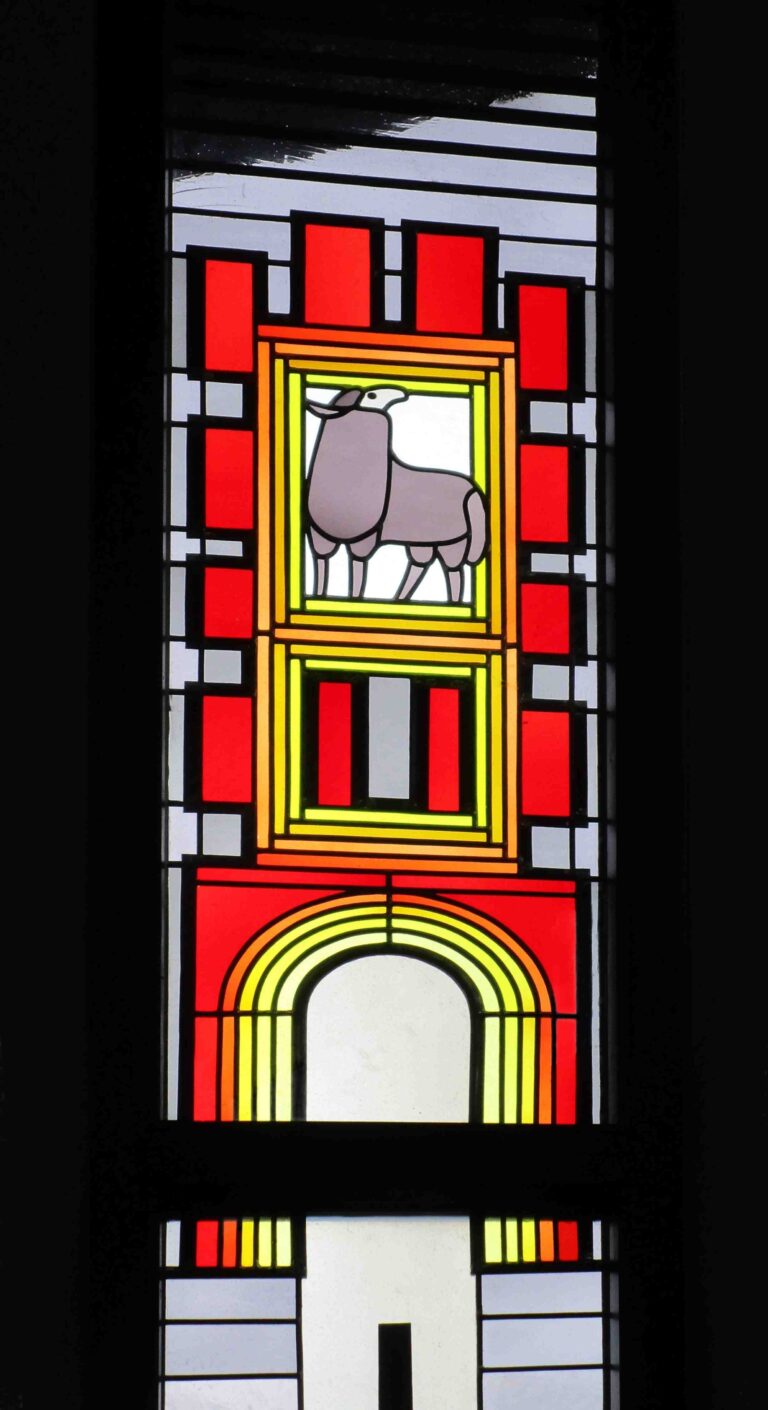

Diego Semprun Nicolas (geb. 1958): Kristalkerk in Hengelo (2000)

Die reformierte Kristallkirche von Hengelo (Niederlande, Provinz Overijssel) ist ein ungewöhnlicher, moderner Kirchenbau, der einen in die Jahre gekommenen Vorgängerbau ersetzt. Markant ist ein zehn Meter hoher Turm in Form eines Dreiecks zur Hauptstraße hin. Auf Seiten der zentralen Halle dieser „Kristalkerk“ wurden zwei Bahnen mit jeweils sechs horizontal gelagerten

Heidemarie Scheuer (später Leder): Jerusalems-Fenster aus Maria Königin in Sinspelt (1993)

Sinspelt ist ein kleiner Ort mitten in der Eifel, neben einer Schnapsbrennerei ist das bedeutendste Gebäude die römisch-katholische Kapelle Maria Königin. Erbaut wurde sie als Filialkirche von Mettendorf im Jahr 1959. In den 1980er Jahren wurde dieses Fenster eingebaut, doch schon bald wusste niemand mehr, wer es eigentlich angefertigt hat.

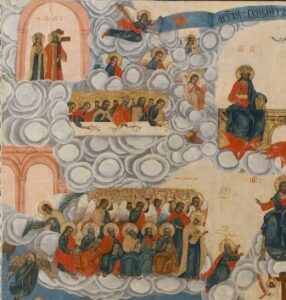

„Worte der Wiederkunft“ aus Russland (19. Jh.)

Innerhalb der Sammlung handgeschriebener Bücher von E. E. Egorova in der Russischen Staatsbibliothek zu Moskau befindet sich unter der Signatur F.98 Nr. 663 eine Sammlung zur Parusie. Es sind hauptsächlich Auslegungen der Apokalypse von so unterschiedlichen Autoren wie Papst (und angeblicher Märtyrer) Hippolytus (um 170-235) oder Mönch Palladius (368-430) mit

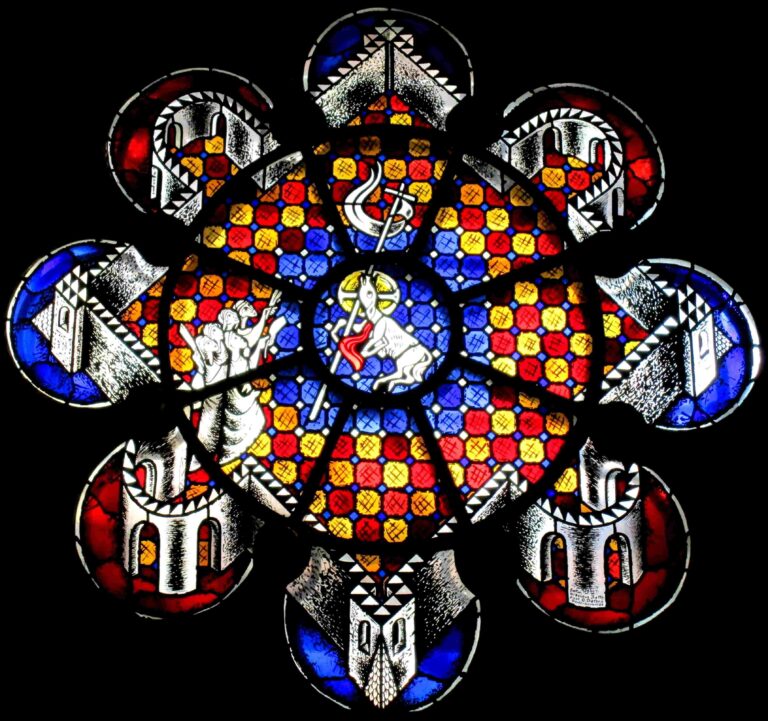

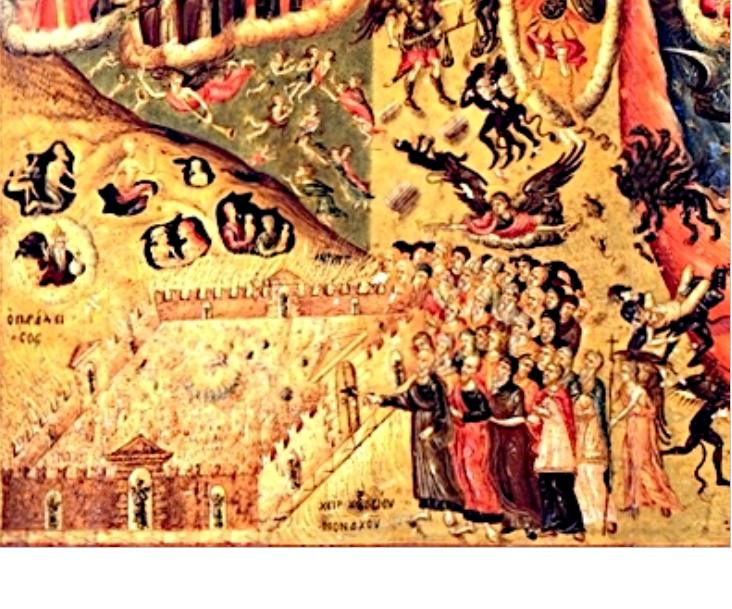

Ambrogio Monaco: Hellenistische Weltgerichtsikone (um 1675)

Diese Weltgerichtsikone ist vermutlich um das Jahr 1670 auf der Balkanhalbinsel oder im nördlichen Griechenland im Stil des späten Hellenismus entstanden. Ungewöhnlich für eine Ikone hat sich hier einmal der Maler mit seiner Signatur verewigt: ein orthodoxer Mönch mit Namen

Carlo Tora (geb. 1924): „Nelson’s Picture Bible“ (1973)

Eine der populären Kinder- und Jugendbibeln war die „Nelson’s Picture Bible“, die schon im Titel auf reichhaltige Bebilderung verweist, die Carlo Tora (geb. 1924) beigesteuert hat, der auch bekannte Kinder- und Jugendbücher, wie etwa Pinocchio oder Heidi, illustriert hatte.Erstmalig erschien

US-Bibel (1950er Jahre)

Moderne Bibeln enthalten öfters Illustrationen des Himmlischen Jerusalem. Gerade die 1950er Jahre waren hier eine produktive Zeit, in der vor allem US-amerikanische Druckerzeugnisse von Kirchen gerne mit kräftigen Farbillustrationen versehen wurden. Der künstlerische Wert stand damals im Hintergrund, Effekte, Emotionen

Braune Bibelfliesen aus Harlingen und Rotterdam (1800-1825)

Kacheln und Fliesen wurden seit ihrer Erfindung bemalt, die vorherrschenden Farben waren Grün und Blau. Daneben gab es immer wieder lokale Konjunkturen; so war es in Holland im ersten Viertel des 19. Jahrhundert populär, Fliesen mit einheitlicher brauner Färbung zu

Isabel Piczek (1927-2016): Fenster aus St Norbert in Orange (1982)

Das Fenster „Gabriel Blowing His Horn & New Jerusalem of Heaven“ („Gabriel bläst sein Horn“ und „Das Neue Jerusalem des Himmels“) befindet sich in der römisch-katholischen Kirche St Norbert in Orange (Kalifornien). Es wurde dort im Jahr 1982 von Isabel

Severino (Severo) Baraldi (1930-2023): Kinderbibel (1994)

In Kinderbibeln hat die Apokalypse einen schweren Stand. Überwiegend wird in Kinder- und Jugendbibeln nur eine „passende“ Auswahl von Jesus-Geschichten gebracht, andere Bücher des Neuen Testaments werden meist weggelassen. Wird dann doch einmal die Johannesoffenbarung gebracht, wird oft auf die

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.