LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

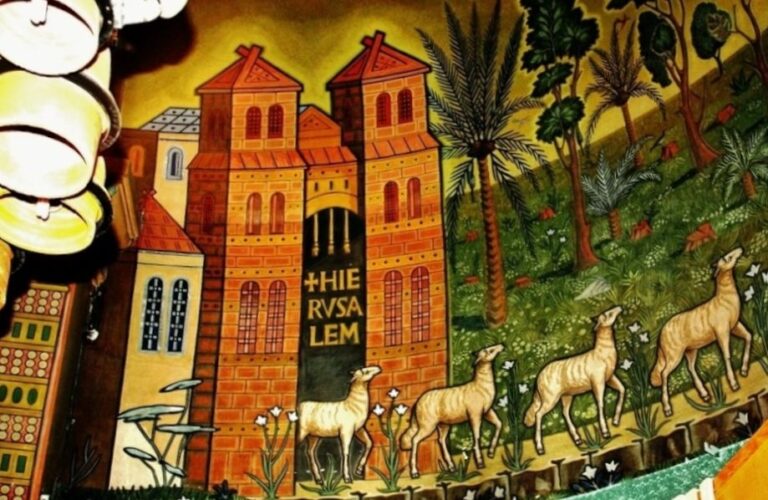

Jerusalemsleuchter in Saint-Remi, Reims (um 1888)

Selbstredend gab es auch Jerusalemsleuchter außerhalb des deutschen Sprachraums. Vor allem Frankreich hatte und hat schöne Exemplare vorzuweisen. Ein solches Meisterwerk befand sich in der Abteikirche von Reims. Es stammte aus dem 12. Jahrhundert und soll Ähnlichkeiten mit dem Barbarossaleuchter in Aachen, der zwischen 1165 und 1170 angefertigt wurde, aufgewiesen

John Masey Wright (1777-1866), Charles Armytage (vermutl. 1802-1897) u.a.: Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1844

In London brachte James S. Virtue eine Ausgabe heraus, die das Bunyan-Museum in Bedford auf das Jahr 1843/44 datiert. Sie enthält eine Vielzahl von Illustrationen verschiedener Künstler, die zum Teil bereits in älteren Ausgaben verwendet wurden, zum Teil in noch kommenden Ausgaben Verwendung finden sollten. Eine solche bunte Mischung entsprach

Sands Harvey Lane (1844-1906): „Our Paradise Home“ (1903, 1905 und 1923)

Sands Harvey Lanes (1844-1906) „Our Paradise Home: The Earth Made New and the Restauration of All Things“ war eine erfolgreiche Schrift der Adventisten, die in den USA mehrfach aufgelegt wurde. In allen Ausgaben findet man ein reichhaltiges Bildmaterial zum Himmlischen Jerusalem. Bereits auf dem Cover der Erstauflage von 1903 findet

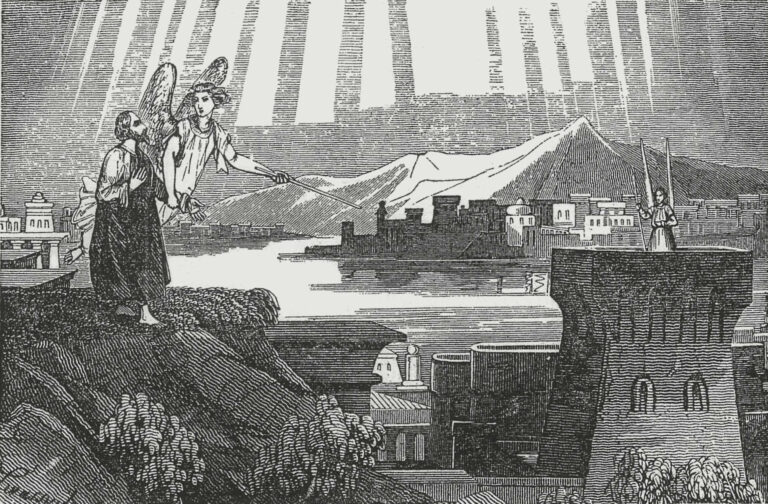

Stephen N. Haskell (1833-1922): „The Story of the Seer of Patmos“ (1905)

Das Buch „The Story of the Seer of Patmos“ (zu Deutsch etwa: „Die Geschichte des Sehers auf Patmos“), ist, was die verschiedenen in ihm enthaltenen Zeichnungen mit dem Himmlischen Jerusalem angeht, ein äußerst erfolgreicher Gegenstand. Verfasst wurde das Werk von dem US-amerikanischen Adventisten Stephen N. Haskell, und erschienen ist es

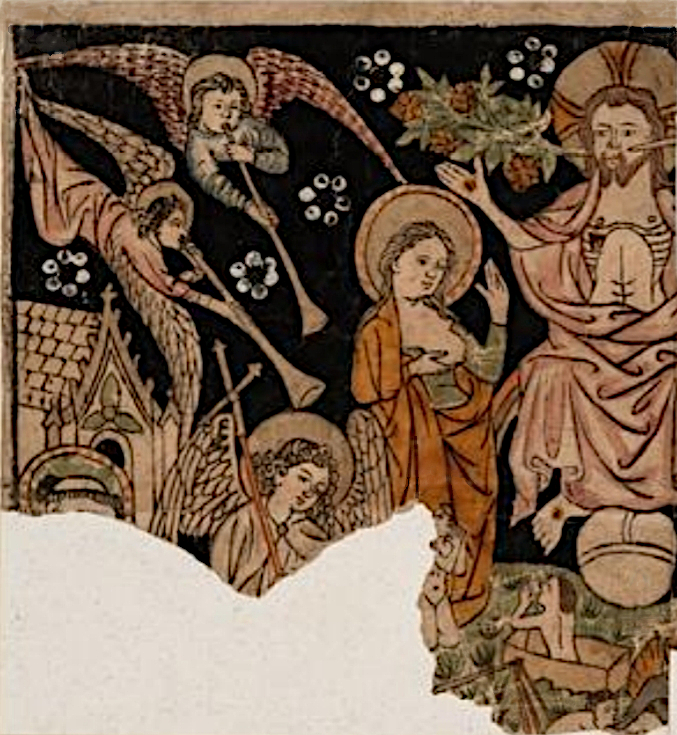

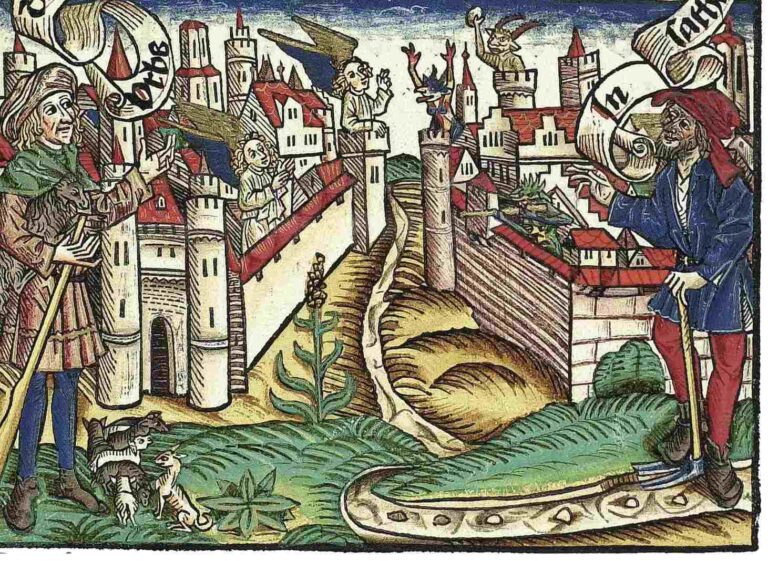

Spätgotisches Holzschnitt-Fragment (um 1430)

Über Jahrhunderte erhalten hat sich ein kolorierter Holzschnitt mit einem kleinen Himmlischen Jerusalem. Man findet ihn heute in den nicht öffentlichen Sammlungen des Kupferstichkabinetts zu Dresden (Inventarnummer 1902-98 in A 62,1). Über seine Herkunft ist kaum etwas bekannt, das Blatt dürfte um 1430 im mitteldeutschen Raum entstanden sein. Wahrscheinlich gehörte

Volksbilderbibeln (1835 und 1839)

Die politische Restauration nach 1815 und der Neupietismus des 19. Jahrhunderts verstärkten den Wunsch nach einer heilen christlichen Welt. Gerade das Biedermeier hat dann im Bereich der Graphik biblische Szenen hervorgebracht, die an Süßlichkeit kaum mehr zu überbieten sind. Die Zeitgenossen waren begeistert, die Auflagen gingen durch die Decke, nicht

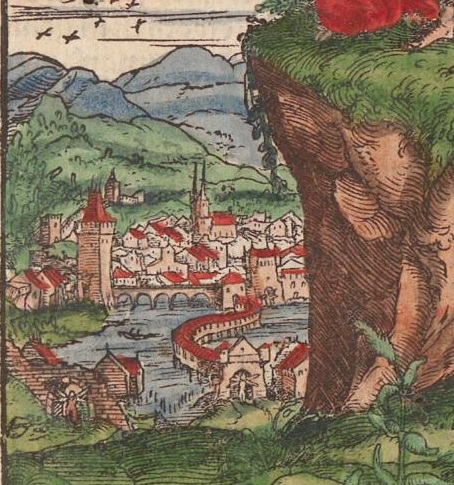

Hans Holbein (1497 oder 1498 – 1543): Zwinglibibel (ab 1523/31) und Folgeauflagen

1531 erschien in Zürich eine Bibelausgabe, die auch als „Zwinglibibel“ bekannt ist. Es ist die erste gedruckte Gesamtbibel in deutscher Sprache. Sie enthält 118 Illustrationen zum Alten Testament, während vom Neuen Testament ausschließlich nur die Apokalypse bebildert wurde. Die 21 Bilder dieses Apokalypsezyklus im Format 126 x 77 Millimeter wurden

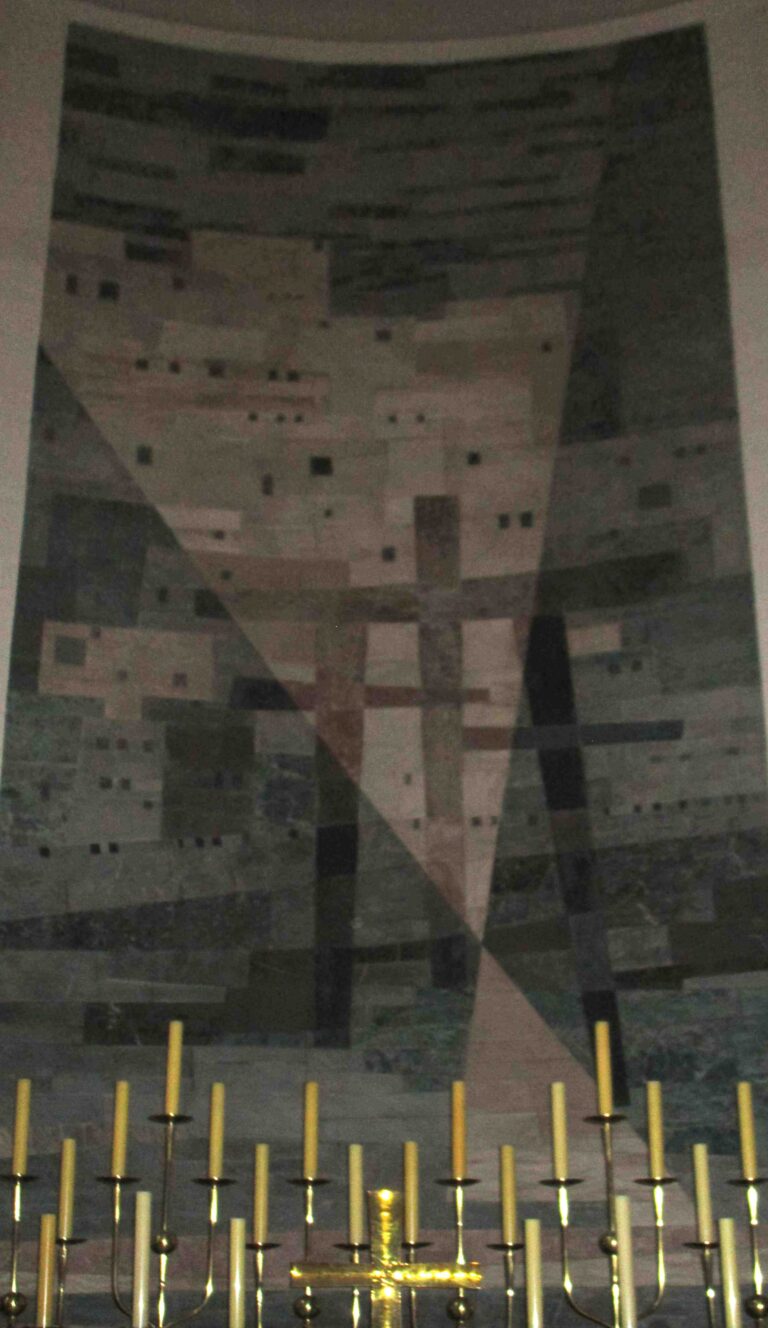

Angela Gsaenger (1929-2011): Mosaiken aus der Kirche St. Matthäus in München (1956) und der Christuskirche in Sulzbach-Rosenberg (1956-1958)

Das Mosaik an der Altarwand in der evangelischen Kirche St. Matthäus in München zeigt das Himmlische Jerusalem als Bild für Gottes künftige, ewige Welt. Es ist eine Arbeit der Glaskünstlerin und Mosaizistin Angela Gsaenger (1929-2011). Diese Arbeit entstand 1956 kurz vor den anderen Mosaiken in Sulzbach-Rosenberg (Oberpfalz) und in Wolfsburg.

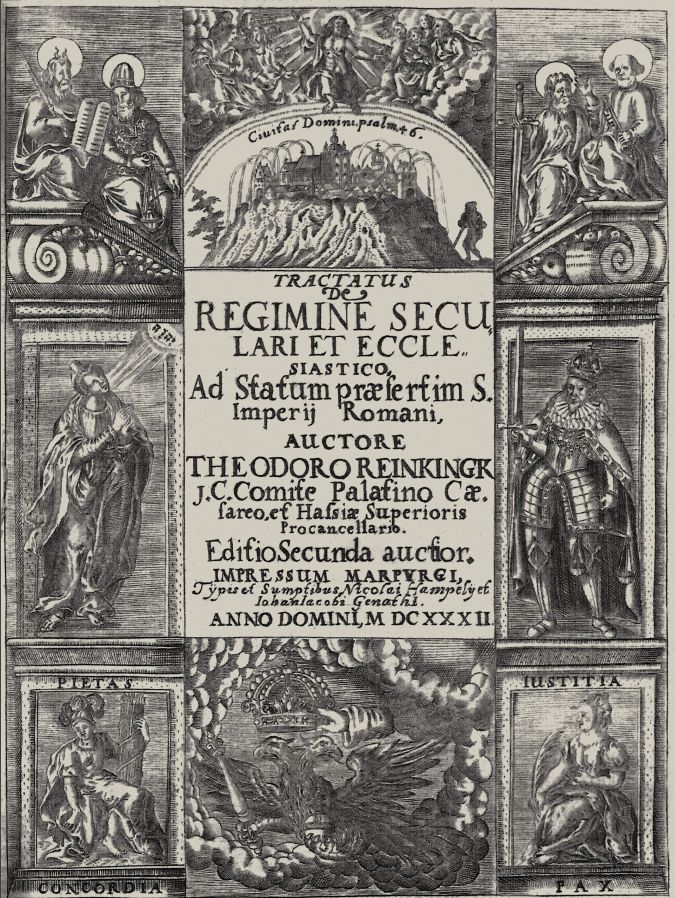

Dietrich Reinkingk (1590-1664): „Tractatus Regimine“ (1632, 1651 und 1659)

Das Werk „Tractatus Regimine“ ist eine frühneuzeitliche Staatsschrift, in der besprochen wird, wie ein idealer Staat aufgebaut ist und wie eine Regierung zu funktionieren habe. Die Staatslehre des Dietrich Reinkingk (1590-1664) war von lutherischer Ethik und biblischer Theologie beeinflusst, tendierte jedoch zu einer einheitlichen postkonfessionellen Verfassungsordnung. Von daher ist es

Maria de Jesus (1602-1665): „Geistliche Stadt Gottes“ (1768)

Das Neue Jerusalem als Attribut Mariens konnte sich gegen das Festungsmotiv (etwa die Glaubensburgen) im Katholischen nicht wirklich durchsetzen. Es gibt für ersteres nur wenige Beispiele. Eines davon findet man im Visionsbericht einer Maria de Jesus de Agreda.Die spanische Nonne lebte von 1602 bis 1665 und war Äbtissin des Franziskanerinnenkonvents

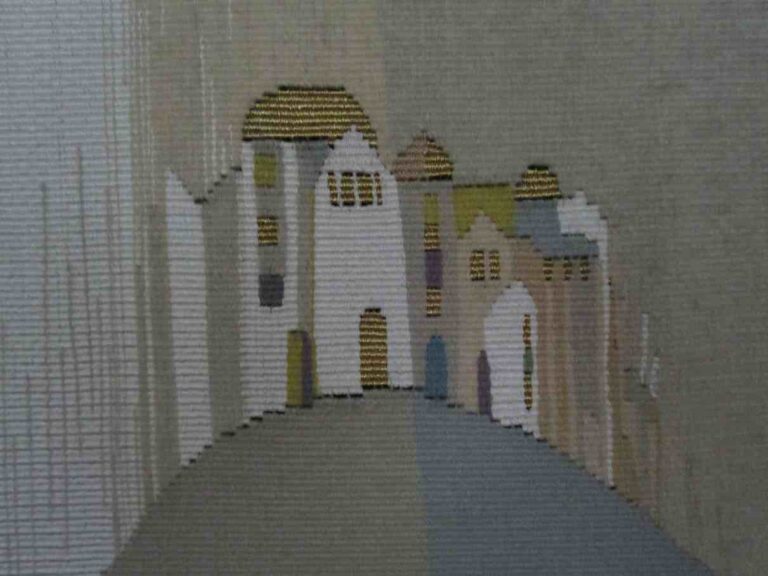

Wandteppich von Raimund Adametz (geb. 1947): Diakonissenhaus in Rotenburg (1996)

Das evangelische Diakonissen-Mutterhaus in Rotenburg an der Wümme im nordöstlichen Niedersachsen erwarb 1996 ein Kunstwerk von Raimund Adametz. Der Künstler kam 1947 in Hamburg zur Welt und wurde nach einem Studium der Kunstpädagogik, Kunsttherapie und Malerei durch Bettina Müller-Vogeler aus Worpswede in die Gobelinweberei eingeführt. Seit 1986 arbeitet er als

Albertus Pictor: Fresken in Härnevi (1475-1500) und in Kungs-Husby (um 1500)

Härnevi ist eine protestantische Kirche in der schwedischen Provinz Västmanlands. Bekannt ist die Kirche vor allem für ihre Fresken aus dem letzten Viertel des 15. Jahrhunderts. Obwohl sie seitdem nicht übermalt oder überkalkt bzw. übertüncht worden sind, haben sich diese Wandmalereien nicht gut erhalten. Sie sind die Arbeit eines großen

Augustinus: „De Civitate Dei cum commento“ (1489)

Wie ärmlich oder bescheiden es in künstlerischer Hinsicht im Gegensatz zu Italien oder Frankreich im Deutschen Reich zuging, belegen die Illustrationen zu der Schrift „De Civitate Dei“. Im deutschsprachigen Raum wurde eine Abbildung populär, die erstmals in einer Ausgabe von „De Civitate Dei“, 1489/90 bei Johann (von) Amerbach (um 1444-1513)

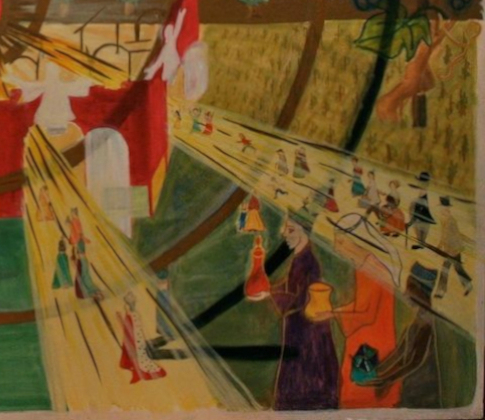

Ikone „Kirche auf dem Kreuzzug“ (um 1555)

Etwa im Jahre 1555 wurde eine horizontal ausgerichtete Ikone (insg. 396 x 133 Zentimeter) vollendet, die in der Literatur später als „Die Kirche auf dem Kreuzzug“ oder „Die streitbare Kirche“ etwas bekannter wurde. Das sakrale Kunstwerk stand einst in der Mariä-Entschlafens-Kathedrale im Moskauer Kreml; heute befindet es sich in der

José Beltrán und Ramón Bosch Puigvert: Malerei in Buen Pastor in Barcelona (1949)

Die römisch-katholische Gemeindekirche Buen Pastor („Zum guten Hirten“) in der Metropole Barcelona (Katalonien) wurde während des Zweiten Weltkriegs in einem Armenviertel durch den Architekten José María Sagnier Vidal erbaut. Nach dem Boykott des Frankoregimes konnte der Bau erst von 1948 bis 1949 im Inneren vollendet werden. Dafür waren die Maler

Johanna Regula Johanni (geb. 1946): Triptychon (1983-1987)

In den Jahren von 1983 bis 1987 entstand in der Schweiz ein dreiteiliger Flügelaltar. Es war nicht, wie viele Jahrhunderte früher, eine Auftragsarbeit einer Kirche, sondern die Eigeninitiative einer Künstlerin: Johanna Regula Johanni (geb. 1946) kam in dieser Zeit mit

MS Add. 38121: Apokalypsehandschrift (um 1400)

Diese Apokalypsehandschrift MS Add. 38212 aus der British Library in London befand sich einst im Pariser Jesuitenkollegium und gelangte, zusammen mit MS Add. 17399 (1475-1500) über das Caldecott-Daniel-Huth-Vermächtnis in die Britische Nationalbibliothek. Sie ist in Latein geschrieben und mit übereinander

MS Harley 4972: Apokalypsehandschrift (um 1320)

In der Handschrift MS Harley 4972 der British Library (London) ist das Himmlische Jerusalem als kleine Bebilderung zum Text an verschiedenen Stellen zu finden, stets übrigens vor einem Initial. Hier ist zu Beginn auf fol. 37 auch einmal die Erschaffung

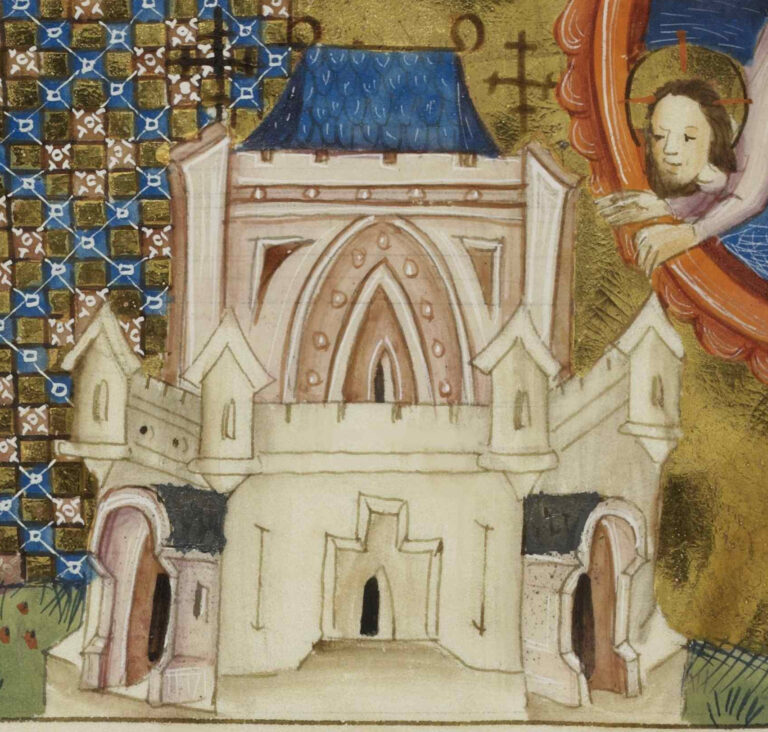

Royal MS 2 D XIII: Apokalypsehandschrift (1300-1325)

Die Handschrift Royal MS 2 D XIII lehnt sich deutlich an das 13. Jahrhundert an, ist aber im ersten Viertel des 14. Jahrhunderts entstanden. Möglicherweise handelt es sich um die Kopie eines älteren, heute verloren gegangen Werkes, bei dem man

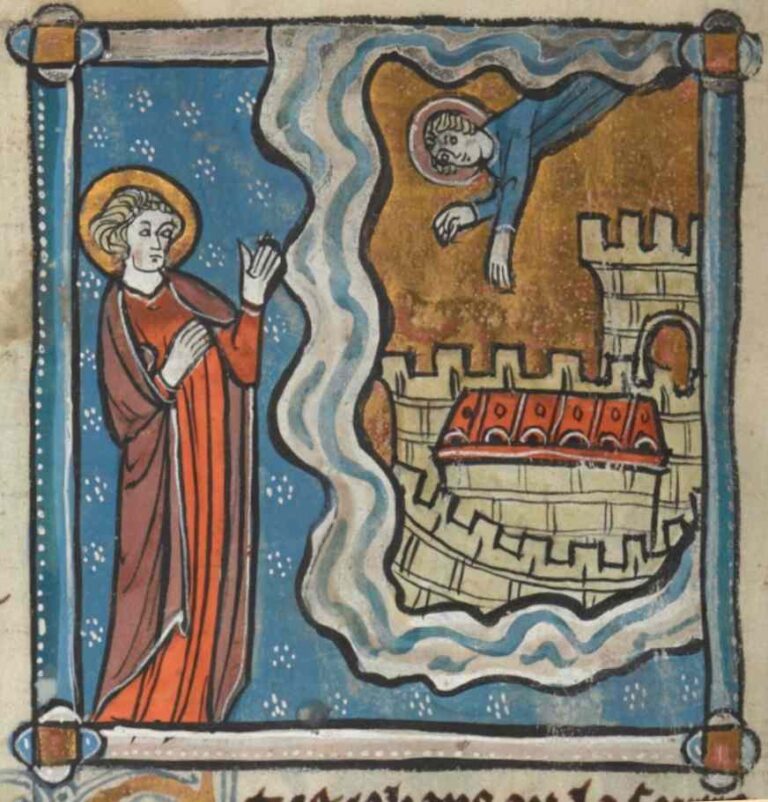

MS Harley 4399: Guillaume de Digullevilles „Pélerinage de la vie humaine“ (um 1400)

Diese vier Miniaturen des Himmlischen Jerusalem entstammen zwei Abbildungen von fol. 1 und zwei weiteren Abbildungen von fol. 2 der französischen Handschrift MS Harley 4399 aus der British Library in London. Es handelt sich um eine Ausgabe der Pélerinage, die

Giovanni di Paolo (1403-1483): Illustration der Divina Commedia (um 1444)

Dante Alighieri setzte neue Standards, nicht allein für die italienische Sprache und Literatur, sondern auch für die Buchillustration. Giovanni di Paolo (1403-1483), der Hauptvertreter der Malerschule von Siena, schuf ein Werk, das stark von der Himmelsvorstellung Dantes geprägt war. Paolo

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.