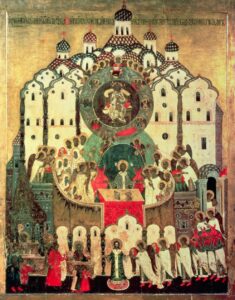

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Mikhail Vasilevich Nesterov: „Der Erlöser auf dem Thron“ (1905)

LETZTER BEITRAG

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Diese Temperamalerei auf goldenem Hintergrund hat den Titel „Die Versammlung der Engel“ und wird der russischen Schule der Ikonenmalerei zugerechnet. Sie zeigt eine Art himmlische Liturgie, bei der Engel und Heilige um Christus auf seinem

Wiener Firma Jos. Zahn: Christuskirche in Karlsruhe (1981)

Der einstige zentrale Bronzeleuchter der evangelischen Christuskirche in Karlsruhe wurde ein Opfer der Bombenabwürfe im Zweiten Weltkrieg. Der heutige, neue Jerusalemsleuchter ist das Ergebnis langer und sorgfältiger Überlegungen und Versuche. Seine Gestalt knüpft an die historisierenden Formen der Kirche an und berücksichtigt auch die Proportion seines Vorgängers, ist aber keine

Lucianus Bartoli Tergestinus: Glastür des Doms zu Palmanova (1970)

Lange Zeit hatte man überlegt, wie dem Dom von Palmanova (Friaul-Julisch Venetien), errichtet im Stil der Renaissance, ein passender Eingang gestaltet werden könnte. Die Haupttür des römisch-katholischen Doms trägt heute eine apokalyptische Glasmalerei. Sie ist auf 1970 datiert und stammt, laut handschriftlicher Signatur, von dem Künstler Lucianus Bartoli, der sich

Oddmund Kristiansen (1920-1997): Nidarosdom in Trondheim (1977)

In Trondheim (Norwegen) befindet sich die mittelalterliche Kirche Nidarosdom. Sie ist ein bekanntes Nationalheiligtum von Norwegen, da in ihr viele Könige und Königinnen gekrönt wurden. Um die Kirche in den 1970er Jahren neu zu gestalten, wurde ein landesweiter Wettbewerb ausgeschrieben und die neuen Gestaltungspläne vom norwegischen Parlament gebilligt. In der

Franz X. W. Braunmiller (1905-1993): Evangelische Kirche in Bad Oeynhausen-Bergkirchen (1983)

Auf dem Fensterausschnitt sind zunächst moderne Bauten zu sehen: vor allem weiße Reihenhäuser, dann auch Sakralbauten mit tiefroten Kuppeln. Eine Stadtmauer ist dagegen ebenso wenig zu finden wie belebende Elemente, etwa Apostel, Engel, Bewohner, Christus o.ä. Über der Stadt erhebt sich links ein gewaltiges Kreuz in roter Farbe, das mit

Erentrud Trost (1923-2004): Kapellenfenster aus dem Pflegewohnheim St. Laurentius in Bielefeld (1983)

In Gellershagen, einem Stadtteil von Bielefeld, wurde 1983 das gut zehn Jahre zuvor errichtete Pflegewohnheim St. Laurentius umgebaut. Es war ein Vorhaben der damaligen Leiterin Adelheid Dany, in Zusammenarbeit mit Pfarrer Wilhelm Doerr. Man erhöhte damals den Nachkriegsbau und setzte ihm als viertes Geschoss eine Kapelle auf. Obwohl man die

Studio „Beato Angelico“: San Giovanni Crisostomo in Mailand (1982)

In Mailand (Lombardei) wurde im Jahr 1982 die römisch-katholische Kirche San Giovanni Crisostomo neu errichtet. Die Buntglasfenster sind Gemeinschaftsarbeiten des Mailänder Studios „Beato Angelico“. Dies ist ein anderer Name des Künstlers Fra Angelico, der in Perugia einst ein sehr bekanntes Neues Jerusalem geschaffen hat. Ein konkreter Künstler oder eine Künstlerin,

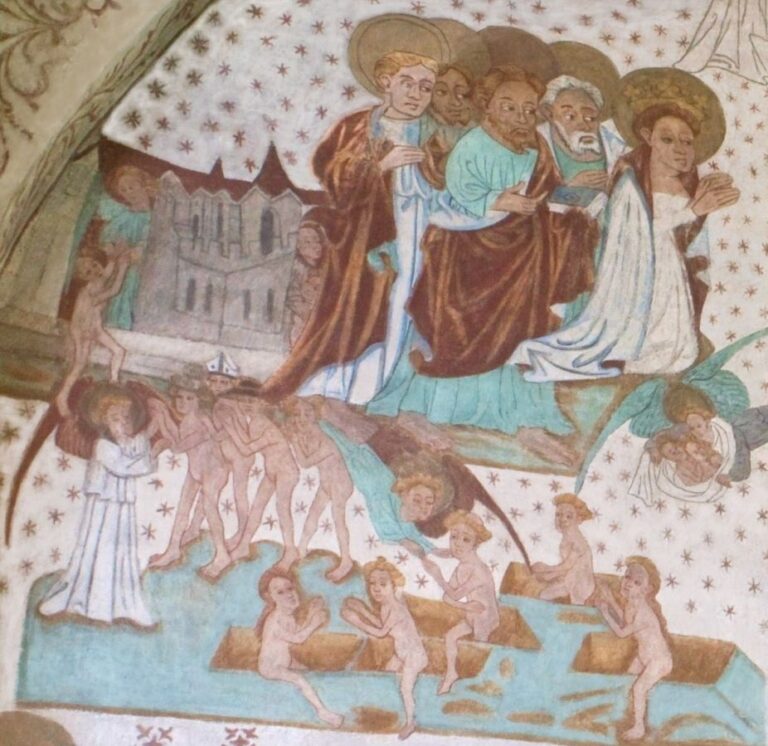

Johannes Rosenrod: Wandmalereien aus Tensta (1437)

Die Tensta-Kirche ist ein Kirchengebäude aus dem späten 13. Jahrhundert in der Diözese Uppsala ( Provinz Uppland), das in Schweden für seine monumentale Architektur und Wandmalereien bekannt ist. Im Jahr 1437 wurden die Traversen der Kirche mit Fresken von Johannes Rosenrod ausgemalt, gemäß der lateinischen Inschrift: „anno domini MCDXXXVII pictus

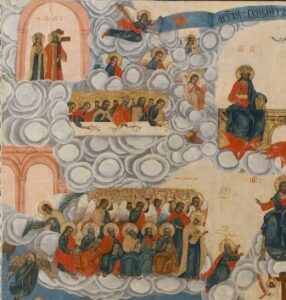

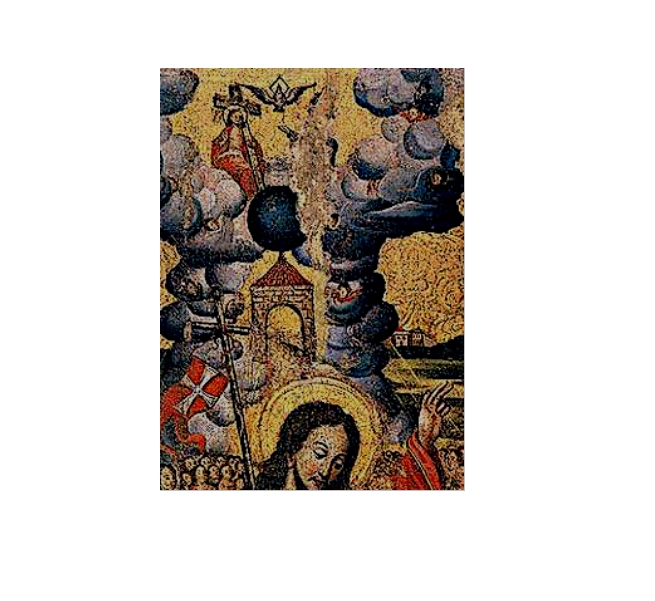

Russische Ikone „Symbol des Glaubens“ (19. Jh.)

Bei diesem Ausschnitt handelt es sich um einen Teil eines didaktischen Ikonenbilds, welches das Glaubensbekenntnis der russisch-orthodoxen Kirche in Wort und Bild vermittelt. Solche lehrenden Tafeln haben in Russisch den Namen „Glaubensbekenntnis“, „Symbol des Glaubens“ oder „Bild des Glaubens“. Die Ikonentafeln waren weniger in Kirchen zu finden, sondern vor allem

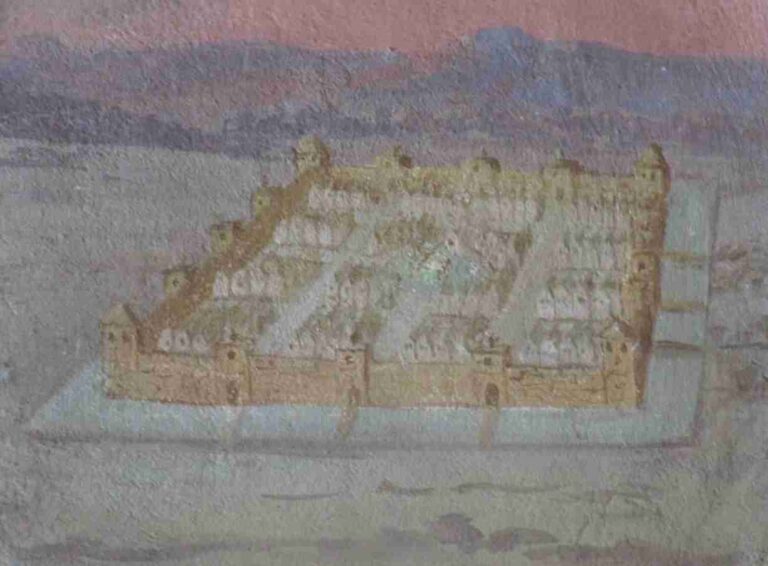

Fresko aus der Johanneskirche Rostow am Don (1683)

Der Rostower Kreml ist ein Ensemble aus dem 17. Jahrhundert im Zentrum von Rostow am Don und war einst die Metropolitresidenz der Rostower Eparchie. Auch deswegen sind im Inneren der Anlage mehrere orthodoxe Kirchen und Kapellen vereint, darunter die Johanneskirche selbst. Sie bezieht sich auf den Evangelisten Johannes, zeigt auf

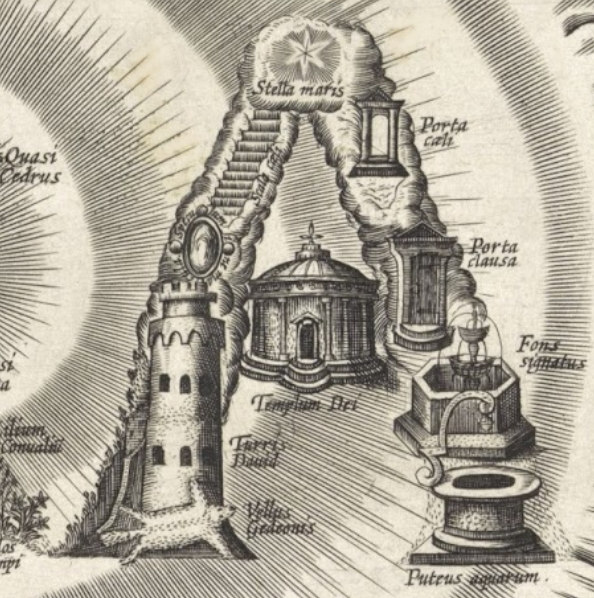

Marienanagramme (17. und 18. Jh.)

Dieser Ausschnitt zeigt die zwei Buchstaben R und A. Sie gehören zu einem Marienanagramm eines Flugblatts, welches der flämische Künstler Michael Snijders (1610-1672) um 1620 geschaffen hat. Das hiesige Blatt stammt aus den Sammlungen des Reichsmuseum in Amsterdam. In Folge wurde diese Ausführung mehrfach von Künstlern für andere Arbeiten herangezogen,

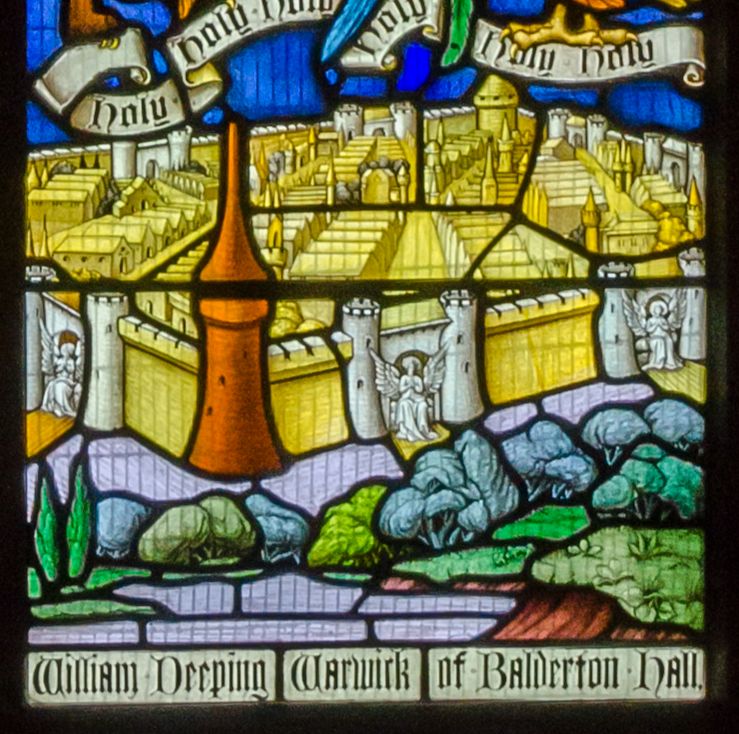

George Daniels (1854-1940): St Giles in Newark-on-Trent (1925)

St Giles im Stadtteil Balderton von Newark-on-Trent (Nottinghamshire, England) besitzt ein großes Ostfenster, welches zur Erinnerung an den Fabrikanten und Unternehmer William Deeping Warwick of Balderton Hall (1843-1913) von dessen Ehefrau gestiftet wurde. Es wurde im Jahr 1925 eingebaut, als man die mittelalterliche erst römisch-katholische und später anglikanische Kirche renovierte.

David Hetland (1947-2006): Lutheran Church in Moorhead, Minnesota (1990)

Im US-Bundesstaat Minnesota besitzt die Trinity Lutheran Church in dem Ort Moorhead ein 7 x 4 Meter großes Glasfenster am östlichen Kirchenschiff, erstellt von David J. Hetland (1947-2006). Der Künstler hatte seine Ausbildung in Moorhead abgeschlossen und war dem Ort zeitlebens verbunden. Für ein Seitenfenster hat er anlässlich einer Kirchenerweiterung

Christof Grüger (1926-2014): Betonglasfenster in St. Marien in Buttstädt (1968)

1966 wurde der Grundstein zur römisch-katholischen Kirche St. Marien in Buttstädt bei Weimar (Thüringen) gelegt. Es ist eine Kirche am Ortsrand ohne Kirchturm, die wie ein Wohnhaus aussieht, da die DDR damals prägnante Kirchen im Stadt- oder Ortsbild nicht zuließ – Kirchenbau wurde nicht gefördert, lediglich geduldet, vgl. den Fall

Auferstehungsikone aus dem Nationalen Kunstmuseum von Weißrussland (17. Jh.)

Diese Ikone ist keine „typische“ russische Ikone, sie entstand mehr nach westlichen Vorbildern und Einflüssen als nach östlichen Vorläufern. Sie zeigt das Himmlische Jerusalem pars pro toto durch eine Pforte, wie man es von Weltgerichten des Mittelalters oder Kunstwerken der Reformationszeit her kennt. Ein unbekannter Meister hat sie im 17.

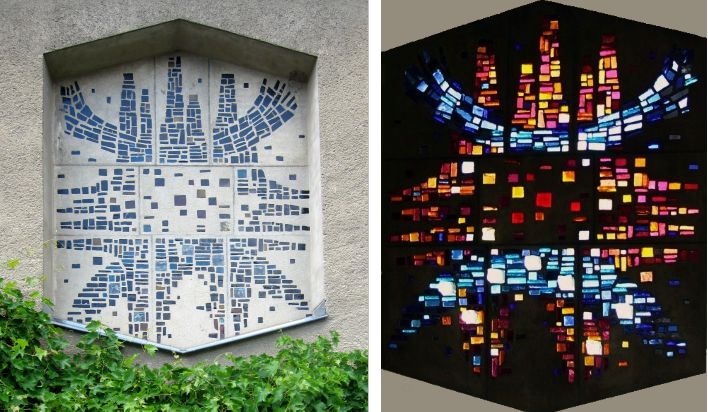

Gerhard Dreher (1924-2008), Gisela Dreher (1924-2020): Glaswand der Trinitatiskirche in Endenich (1964)

Das imposante großformatige Glasmosaik der evangelischen Trinitatiskirche in Endenich bei Bonn stellt an der Giebelseite das Himmlische Jerusalem in einfacher, auf Grundformen reduzierter Form dar. Es handelt sich um starkes Glas in Bleiverglasung, vorrangig in Blautönen. Zu erkennen sind Fenster und/oder Dächer, die über die gesamte Glaswand verteilt sind. Sie

Johann Heinrich Müller (1674-1746): Loge der Schlosskirche Ehrenburg in Coburg (1734)

Das Schloss Ehrenburg war das Residenzschloss der Herzöge von Sachsen-Coburg am Rand der historischen Altstadt von Coburg in Oberfranken. Im neugotisch gestalteten Westflügel befindet sich die doppelgeschossige, protestantische Hofkirche, die heute von der Bayrischen Schlösser – und Seenverwaltung betreut wird.

Vrancke van der Stockt (vor 1420-1495): Weltgerichts-Triptychon (1459)

Das kleine Detail zeigt ein ungewöhnliches Himmlisches Jerusalem: Engel geleiten zwei oder drei Menschen, vermutlich auch ein Ehepaar, zu einer Himmelspforte. Diese ist wie ein spätmittelalterliches Stadttor gestaltet. Es befindet sich ganz außen links. Nach Durchschreiten dieser Pforte geht es

Joachim Klos (1931-2007): Fenster aus St. Nikolaus in Geldern-Walbeck (1970)

In dem dreibahnigen, neogotischen Chorfenster in der römisch-katholischen Kirche St. Nikolaus in Geldern-Walbeck am Niederrhein verkündet unten eine Engelsgestalt die Schöpfung und die Geschichte. Dieser Engel ist von einem Farbband umzogen, das gleichzeitig auf den Regenbogen wie auf das Edelsteinfundament

„Buch des Lebens“/„Liber Vitae“ (um 1050)

Das „Liber Vitae“, zu Deutsch also das „Buch des Lebens“ entstammt der Abtei New Minster and Hyde, wird heute aber in der British Library in London aufbewahrt (Signatur: Stowe 944). Es ist kein einheitliches Werk, sondern eine Sammlung eher zufällig

Klaus Arnold (1928-2009): Glasfenster aus St. Matthäus in Aglasterhausen (1966)

Künstlerischer Höhepunkt in der römisch-katholische Kirche St. Matthäus in Aglasterhausen südöstlich von Heidelberg im Neckar-Odenwald-Kreis sind die Glasfenster von 1966. Sie wurden von Klaus Arnold (1928-2009), einem gebürtigen Heidelberger und zu dieser Zeit Professor an der Kunstakademie Karlsruhe, geschaffen und

Juan Francisco Echenique (geb. 1949): Kirche „Parque del Recuerdo“ in Santiago (1993)

In der römisch-katholischen Kirche „Parque del Recuerdo“ in dem gleichnamigen Erholungspark und Friedhof von Santiago de Chile hat der Maler Juan Francisco Echenique (geb. 1949) ein großformatiges Glasfenster geschaffen. Rechts unten hat es der Künstler übrigens signiert. Es hat den

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.