LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Kathedrale von Sens: Bildschmuck der Westfassade (um 1205)

Die römisch-katholische Kathedrale von Sens in Burgund ist einer der ersten sakralen Großbauten der Gotik. Direkt über dem Mittelportal wurde die Kathedrale um 1205 mit zwei Medaillons ausgestattet. Die Darstellung in Medaillons auf einer Fassade ist in der frühgotischen Skulptur neu und typisch für die antikisierenden Strömungen um 1200. Vorbild

Grabmal des Philipp I. von Heinsberg im Kölner Dom (1330)

Es gab im 4. und 5. Jahrhundert zahlreiche spätantike Sarkophage mit dem Motiv des Himmlischen Jerusalem, meist aus Marmor und mit einer Darstellung des Lämmerfries, die sich nur unwesentlich unterschieden. Die Bezüge zur Gottesstadt im Rahmen von Grabstätten wurden dann erst wieder im Hochmittelalter neu aufgegriffen, nämlich in Deutschland bei

Albert Schilling (1904-1987): Basler Portalschmuck der Allerheiligenkirche (1955)

Die Allerheiligenkirche ist eine römisch-katholische Kirche in der schweizerischen Grenzstadt Basel. Neben der katholischen Quartiergemeinde halten hier die slowakische und die philippinische Gemeinde ihre Gottesdienste. Der Bau befindet sich im Neubau-Quartier des Stadtteils Bachletten und ist, wie der Name sagt, dem Allerheiligenfest geweiht. 1947 wurde nach Jahrzehnte langer Vorplanung die

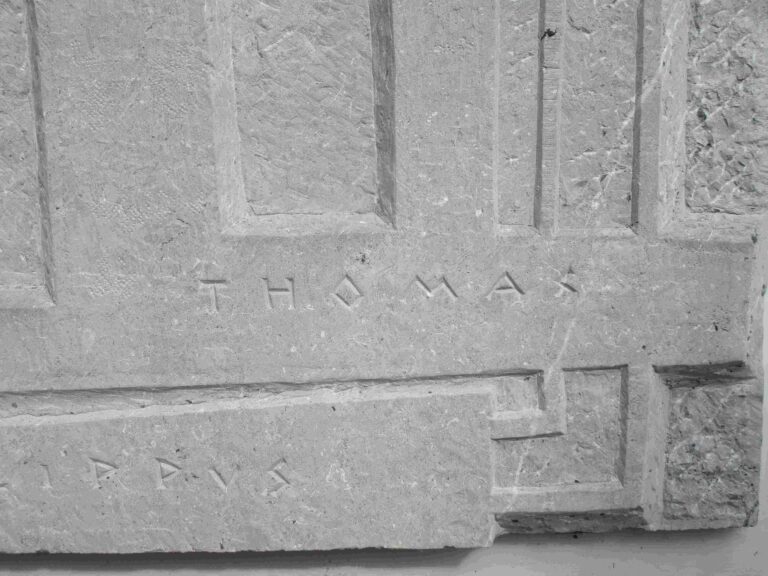

Josef Haslauer: Taufbecken aus Piesendorf, Kirche Zum Hl. Laurentius (1854)

Das Taufbecken der römisch-katholischen Pfarrkirche zum Heiligen Erzdiakon Laurentius in Piesendorf im Salzburger Land besteht analog zur historischen Kommunionsbank und der weißfarbenen Kanzel aus weißem und rosafarbenem Marmor. Es ist eine Stilmischung aus historistischen, barocken und klassizistischen Kunstelementen. Am Fuß des Beckens sind der Name des Steinmetzmeisters Josef Haslauer und

Pietro Castelli, Gian Antonio Castelli (geb. um 1570, gest. um 1640): Stuckaturen der Hofkirche Neuburg (um 1617)

Im Zuge der Gegenreformation erfuhr die Marienverehrung neue Bedeutung und Wertschätzung. Dafür gibt es auch in Bayern Belege. 1607/08 wurde in Neuburg an der Donau die römisch-katholische Hofkirche Mariä Himmelfahrt zu bauen begonnen, zunächst als protestantische Hofkirche. Bereits 1613 wurde sie von dem Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm zu einer Jesuitenkirche umgewandelt.

Nino Medici: Kerzenhalter aus Antognano (1986)

1986 wurde am 25. Oktober die neue römisch-katholische Kirche Sant’Andrea im Ort Antognano nahe Parma (Emilia-Romagna) feierlich eingeweiht. Zu der Erstausstattung, für die Don Raffaele Sargenti verantwortlich war, gehört auch ein Kerzenhalter aus Sarnico-Stein aus der Provinz Bergamo. Kerzen mit dem Jerusalemsmotiv gibt es bekanntlich öfters, doch Kerzenhalter mit dem

Krypta-Kapitelle der Kathedrale Santa María la Real de La Almudena in Madrid (1883)

Im Jahr 1883 wurde die neoromanische Krypta der römisch-katholischen Kathedrale Santa María la Real de La Almudena in Madrid zu bauen begonnen. Sie wurde erst 1911 unter dem Architekt Enrique María Repullés y Vargas (1845-1922) im Stil der Neoromanik fertiggestellt. Damit nahm man Bezug auf hochmittelalterliche Arbeiten in Frankreich, etwa

Andrea Lilio (1555-1642): Relief aus Santa Maria in Vallicella, Rom (um 1590)

Im Rahmen einer Lauretanischen Litanei wurde das Thema Himmlisches Jerusalem in der Kirche Santa Maria in Vallicella künstlerisch aufgegriffen. Bei der Kirche handelt es sich um eine barocke Kirche in Rom, in der sich auch einige ältere Werke der Renaissancezeit befinden. Wer genau an den Arbeiten 1590/91 beteiligt war, ist

Stuckrelief aus Sant’Andrea, Pavone Canavese (um 1820)

Italien war immer ein Land der Maria-Immaculata-Repräsentationen nach der Lauretanischen Litanei. Ein spätes Beispiel dafür sind die venezianischen Stuckaturen der Gemeindekirche Sant’ Andrea in dem Ort Pavone Canavese bei Turin (Region Piemont). Die römisch-katholische Kirche ist außen bereits im Stil des Neoklassizismus gestaltet, wurde innen aber noch im spätbarocken Stil

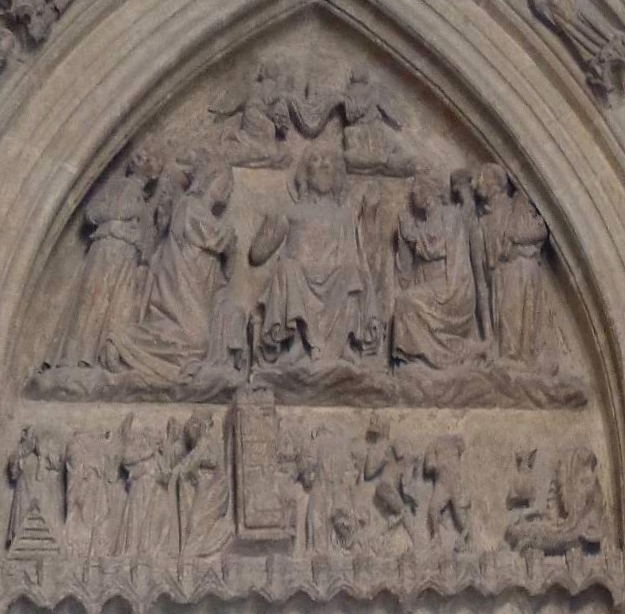

Tympanon der Kathedrale Saint-Étienne in Cahors (um 1190)

Das Himmlische Jerusalem symbolisiert hier nicht die Reihung der elf stehenden Figuren unter den sehr schönen sieben Schmuckarkaden, sondern es befindet sich links oben neben der Mandorla auf zwei Etagen. Hier sind auch die zwölf Apostel untergebracht, zusammen mit weiteren Heiligen. Eine solche Staffelung der Arkaden der Gottesstadt ist für

Portal des Kaschauer Doms (um 1400)

Der St. Elisabeth-Dom oder Kaschauer Dom befindet sich im Zentrum der Stadt Košice (Kaschau). Es ist die größte Kirche der Slowakei. Er wurde der Heiligen Elisabeth geweiht und ist Sitz des Erzbistums Košice. Seine Erbauung begann 1378 und ist bis heute nicht vollständig abgeschlossen, obwohl die Kirche selbstverständlich seit Jahrhunderten

Giebelrelief der Domkirche Ribe (1200-1250)

Der Dom zu Ripen (Syddanmark), dänisch „Ribe Domkirke“, ist eine bedeutende evangelisch-lutherische Bischofskirche in Dänemark. Als eine der besten Steinmetzarbeiten und als schönster Außenschmuck des Doms gilt das Südportal des Querhauses, die sogenannte „Katzenkopftür“. Diese zeigt im Tympanon ein Granitrelief der Kreuzabnahme (ca. 1150-1175) sowie säulentragenden Löwen, die für den

Romanisches Taufbecken aus Sandhem in Schweden (um 1140-1160)

Aus Skandinavien haben sich zahlreiche Taufbecken erhalten, die aus den dort massenweise vorhandenen Findlingen gearbeitet wurden. In den Zeiten der Christianisierung wurden selbst erwachsene Täuflinge ganz untergetaucht, später nur noch Säuglinge, bis man dazu über ging, den Täufling lediglich mit etwas Wasser am Kopf zu benetzen. Feuerfest und diebstahlsicher haben

Tympanon der Kathedrale Santa María de Vitoria-Gasteiz (um 1325)

Üblicherweise findet man die Himmelspforte als pars pro toto des Himmlischen Jerusalem ganz überwiegend an der linken Seite von Mosaiken, Wandmalereien und Skulpturen. Es gibt jedoch auch seltene Ausnahmen, bei denen die Pforte nicht an der linken Seite, sondern mittig angebracht ist. Dies ist der Fall in der spanischen Kathedrale

Erhart Küng (geb. um 1420-1507): Hauptportal des Berner Münsters (um 1485)

Das spätgotische Hauptportal des Berner Münsters zeigt das Himmlische Jerusalem auf der linken Seite eines umfangreichen und vielgestaltigen Weltgerichts mit zahlreichen biblischen und historischen Heiligen, Engeln und Teufeln. Jerusalem wurde hier nicht als komplette Stadt dargestellt, sondern lediglich pars pro toto als Torszene, wenngleich auch künstlerisch aufwendig, vor allem wegen

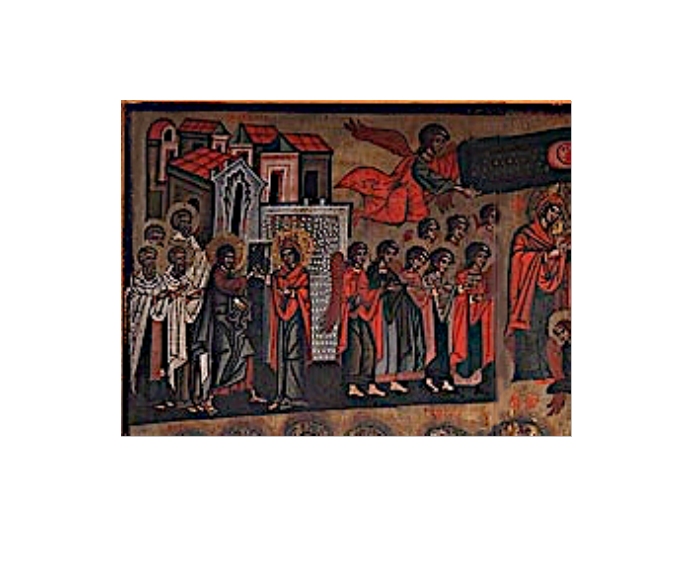

Russische Weltgerichtsikonen mit Doppeltüren (ab 18. Jh.)

Diese Arbeit besitzt die Kirche des Heiligen Märtyrers Clemens in Moskau. Sie schmückt dort einen Hauptpfeiler der Snamensky-Kapelle im Mittelteil der Kirche. Die 150 x 120 Zentimeter große Temperamalerei (spätes 18. Jh.) wurde 2016 von Ekaterina Grabas-Smolentseva umfangreich restauriert, seitdem

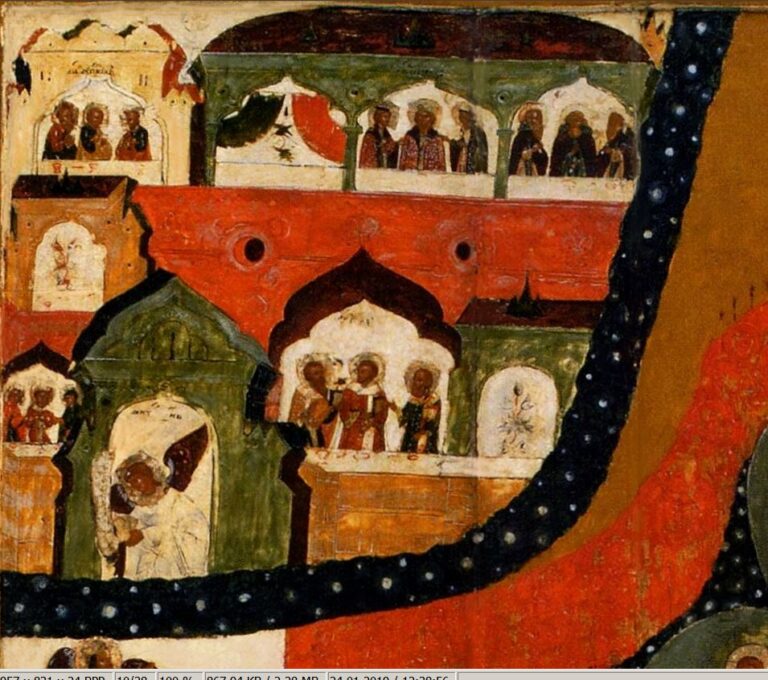

Kunstmuseum Jaroslawl: Weltgerichtsikone aus Russland (1650-1700)

Diese Ikone ist aus dem Kunstmuseum Jaroslawl. Über die Herkunft, den oder die Maler, den Auftraggeber oder die Auftraggeberin ist wieder einmal nichts bekannt, wie überhaupt über die Entstehung der meisten Ikonen, bis in die jüngste Zeit, wenig bis eigentlich

Initiale Omne bonum (1360-1375)

Aus einem Miniatur-Himmlischen-Jerusalem blickt eine Figur mit einem Kreuznimbus, vermutlich Christus. Sein Kopf scheint über den Torzinnen nach außen zu sehen. Die Stadt ist durch zwei sich verjüngende blau-rote Türme eingegrenzt, ansonsten ist von ihr aufgrund des engen Raums nicht

Fresko aus Sint Genoveva in Zepperen (1509)

Das gesamte südliche Querschiff der römisch-katholischen Kirche Sint Genoveva in Zepperen (Belgien) ist mit einer Wandmalerei überzogen, die in einer Höhe von 3,70 Metern ansetzt und sich nach oben bis zum Ansatz des Kreuzrippengewölbes zieht. Thema ist das Weltgericht. Viele

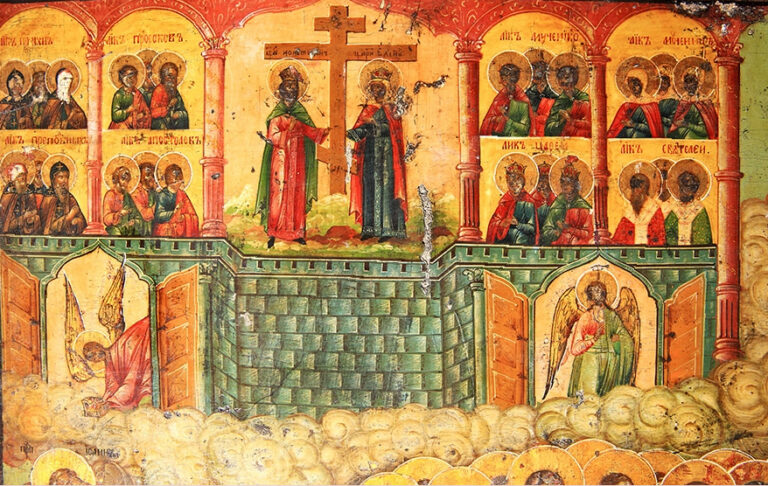

Jerusalemsbanner mit Weltgericht aus Moskau (1695)

Ikonen auf Textil mit einer Darstellung des Himmlischen Jerusalem sind, vor allem aus der Frühen Neuzeit, etwas sehr Seltenes und Kostbares. Dieses Jerusalemsbanner aus Moskau ist auf das Jahr 1695 datiert. Für die gesamte Ostkirche ist es die älteste erhaltene

Ukrainische Weltgerichtsikone (15. Jh.)

Die orthodoxe Kirche von Linyna in der Region Staryj Sambir (westliche Ukraine an der Grenze zu Polen) besitzt eine wertvolle Weltgerichtsikone, die jüngst von der Kunsthistorikerin Marta Fedak erforscht und dokumentiert wurde. Dennoch sind weiterhin Fragen offen, wie die Provenienz,

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.