LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Maria Immaculata aus Saint-Sépulcre in Montdidier (um 1510)

Zu den frühen steinernen Lauretanischen Litaneien Frankreichs zählt ein Relief aus Montdidier (Departement Somme), in der dortigen römisch-katholischen Kirche Saint-Sépulcre. Es wird auf die Zeit um 1510 datiert, als in ganz Frankreich solche Arbeiten massenweise produziert wurden. Vor allem in kleinen Kapellen und entlegenen Dorfkirchen haben sich gut zehn solcher

Pierre des Aubeaux: Maria Immaculata aus dem Collégiale Saint-Gervais Saint-Protais in Gisors (1511)

Deutlich an die steinerne Darstellung der Maria Immaculata aus der Kapelle Des Fonts der Abtei Sainte-Trinité in Fécamp (um 1495) lehnt sich ein ebenfalls koloriertes Relief an, welches 1511 unter Pierre des Aubeaux in der Collégiale Saint-Gervais Saint-Protais geschaffen wurde. Dieses Collégiale Saint-Gervais Saint-Protais ist ein römisch-katholisches Kollegiatstift in der

Thomas Moran (1837-1926): Jerusalems-Grußkarte zu Ostern (um 1870)

Thomas Moran (1837-1926) war der maßgebliche Künstler der „Hudson River School“ in New York, wo er sein Atelier unterhielt. Bekannt wurde er für seine Ölgemälde der Rocky Mountains Berge. Weniger bekannt, dafür aber weit verbreitet, sind seine zahlreichen Grußkarten. Dazu gehört eine Postkarte zum Osterfest, die von der Public Library

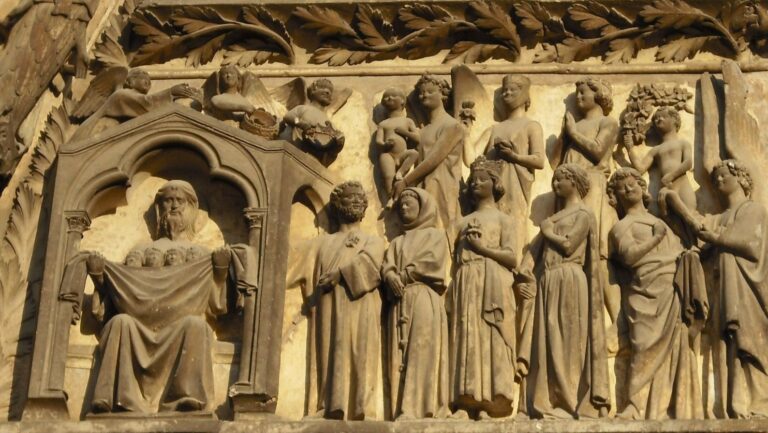

Portalrelief der Kathedrale von Bourges (1195-1260)

Eine französische Kathedrale besitzt die bildhauerische Darstellung eines Themas, welches ansonsten überwiegend in der orthodoxen Kunst zur Darstellung kommt, beispielsweise eindrucksvoll im Kloster Rila. Es handelt sich um Abraham an der Himmelspforte, mit den Seligen in seinem Schoß. Diese sind meist in ein Tuch gewickelt; hier kann man noch vier

Jean Crocq: Maria-Immaculata aus Notre Dame zu Bar-le-Duc (um 1510)

Diese noch originalklorierte Arbeit stellt im Zentrum Maria dar, umgeben von einigen ihrer Symbole nach der Lauretanischen Litanei. Dieses Thema war gerade im 16. Jahrhundert neu und schnell äußerst beliebt geworden; in Frankreich haben sich aus dieser Zeit eine ganze Reihe von steinernen Beispielen erhalten. Das aus Bar-le-Duc ist eines

Sarkophag aus S. Ambrogio in Mailand (380-390)

Mit dem Sterben beginnt das neue Leben im Himmlischen Jerusalem. Nicht zufällig entstanden daher die ersten Darstellungen des Himmlischen Jerusalem im Zusammenhang mit dem Tod, nämlich als Fresken in römischen Katakomben, in Mausoleen und in Form von Sarkophagen. Architekturdarstellungen sind bei Sarkophagen keine Seltenheit, denn letztlich ist auch ein Sarkophag

Radleuchter der Christuskirche/Erlöserkirche in Bromberg (um 1897)

Im Jahr 1897 wurde die evangelische Christuskirche in Bromberg (Bydgoszcz) freistehend auf dem Karlsplatz fertiggestellt, durch den Berliner Architekten Heinrich Seeling (1852-1932). Heute ist ihr Name Erlöserkirche (polnisch: Kościół Zbawiciela). Der Backsteinbau im Stil des Historismus wurde innen mit mehrteiligen Leuchtern ausgestattet, die sich alle erhalten haben. Am prominentesten ist

Maria Immaculata aus der Kathedrale von Palma (1601)

Wenngleich Frankreich unbestritten das Zentrum der steinernen Lauretanischen Litaneien war, so haben sich doch in den angrenzenden Ländern weitere Beispiele erhalten. Eines davon kann man in der römisch-katholischen Kathedrale von Palma, der Hauptstadt der Insel Mallorca finden. Das dortige Tympanon des Hauptportals, dem Porta Major, ist 1601 fertig gestellt und

Lodovico Pogliaghi (1857-1950): Portal des Mailänder Doms (1906)

Der Mailänder Dom wurde seit Jahrhunderten von den besten Künstlern Oberitaliens ausgestattet. Das imposante Meisterwerk der Lombardei wurde 1572 durch Karl Borromäus (1538-1584) auf den Namen Santa Maria Nascente geweiht. Um 1880 kam der Wunsch auf, dieses Maria geweihte Bauwerk nun auch mit einer Lauretanischen Litanei auszustatten. Dazu hatte man

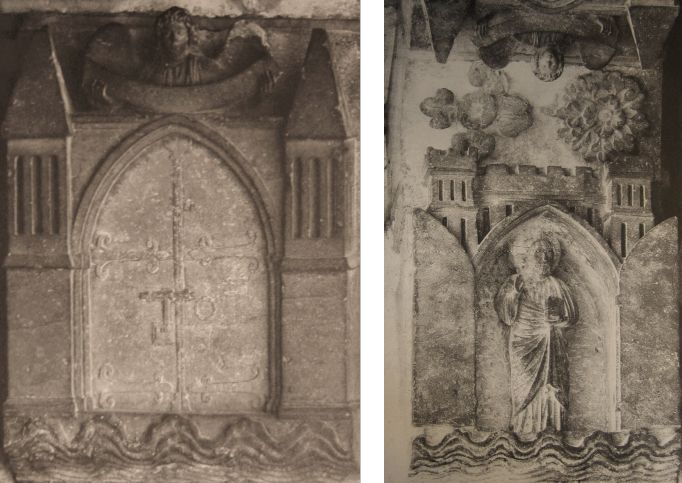

Himmelspforten der Kathedrale von Reims (um 1230)

Das Motiv der geschlossenen und der offenen Himmelspforte ist sehr alt, einer der ältesten in Stein gehauenen Belege hat sich aus der Zeit um 1230 erhalten. Es handelt sich dabei links um eine Porta Clausa und rechts um eine offene Porta Coeli am nördlichen Gerichtsportal der Kathedrale Notre-Dame in Reims

Ehrenmal von Sir Anthony Babington in St Winifred, Kingston on Soar (1538)

Eine kunstvolle Arbeit aus Marmor findet man in dem Grabmal für den Landbesitzer Sir Anthony Babington in St Winifred, Kingston on Soar (Nottinghamshire). 1537 hinterließ Katherine, die Witwe von Sir Anthony Babington, in ihrem Testament die Anweisung, dass ihr Sohn John „ein Grab aus Alabasterstein über meinem Mann und mir“

Tympanon des Glockenturms von Mimizan (um 1220)

Künstlerischer Höhepunkt im aquitanischen Mimizan ist der quadratische Glockenturm der ehemaligen Abteikirche Sainte-Marie der Benediktiner, der seit dem Jahr 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Die römisch-katholische Kirche befand sich am Jakobsweg nach Santiago de Compostela und war dadurch mit reichlichen Einnahmen gesegnet.Der frühgotische Tympanon stammt aus der Zeit um 1220 und

„Tota Pulchra“ in Valencia (um 1890)

In der römisch-katholischen Kirchenkunst wurde auch um die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert das Thema Maria Immaculata zur künstlerischen Darstellung gebracht, das belegen zahlreiche Beispiele aus Frankreich und auch Spanien. Eine besonders filigrane, kostbare und viel zu wenig bekannte Fassung der „Tota Pulchra“ ist in Valencia, in der dortigen

Zacharias Bogenkranz: Hallensisches Kanzelrelief (1592)

Kanzeln wurden immer wieder mit Darstellungen des Weltgerichts geschmückt. Diese standen dann während der Messe und während der Predigt der christlichen Gemeinde vor Augen. Mitunter findet man auf ihnen auch Hinweise auf das Himmlische Jerusalem; man kennt Renaissance-Beispiele aus Quedlinburg, Helmstedt und Wolfenbüttel – offensichtlich waren sie in Mitteldeutschland besonders

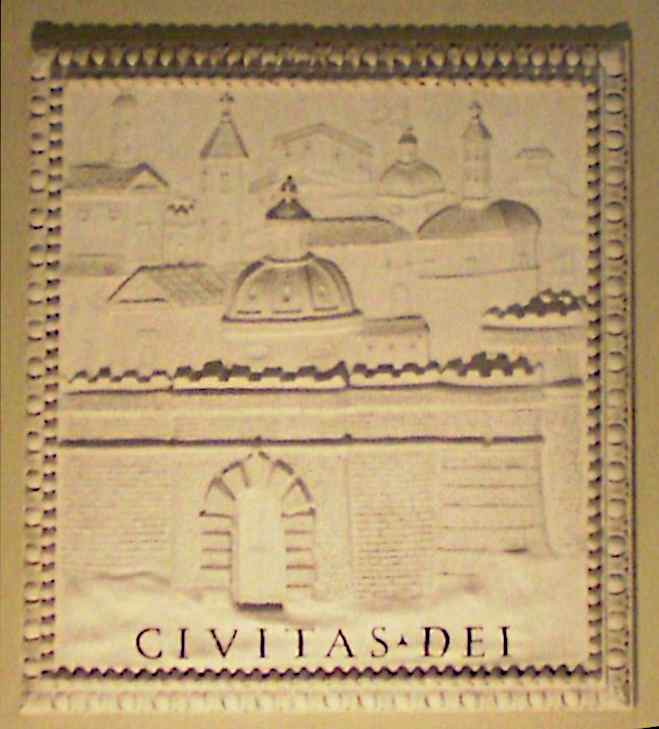

Francesco Grassia (um 1600-1670): Römisches Civitas-Dei-Relief (1667)

Die Kirche „SS. Ildefonso e Tommaso da Villanova“ in der Via Sistina ist eine unscheinbare römisch-katholische Barockkirche aus dem 17. Jahrhundert. Sie wurde von Augustinern im Zentrum Roms erbaut. Im Inneren befindet sich eine Marmorkrippe des Sizilianers Francesco Grassia (um 1600-1670) aus dem Jahr 1667. Vermutlich hat Grassia auch die

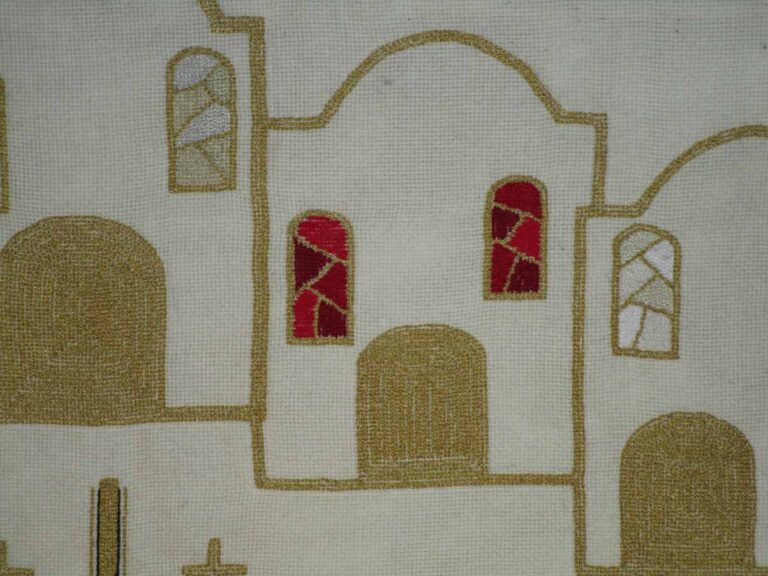

Meike Löffel: Antependium der Auferstehungskirche in Varel (2013)

Die evangelische Auferstehungskirche in Varel im Oldenburger Land besitzt seit dem Jahr 2013 einen neuen Altarparament, den die Kunsthandwerkerin Meike Löffel (geb. 1964) in den Monaten zuvor hergestellt hat. Dies geschah in enger Abstimmung mit dem Friedhofsausschuss der Kirche, die

Gertrudenkapelle in Oldenburg (1481)

1481 wurde das neue Gewölbe des östlichen Langhausjochs der Sankt Gertrudenkapelle in Oldenburg mit Fresken in Kalktechnik ausgemalt. Sie ist heute das älteste und das einzige erhalten gebliebene mittelalterliche sakrale Bauwerk der Stadt. Nach der Reformation wurde die Kapelle evangelisch

Fresken aus Sankt Nikolai in Edewecht (um 1490)

Edewecht ist eine Gemeinde in Niedersachsen, östlich von Bremen und südlich von Oldenburg. Dort ist die Heimat der Kirche Sankt Nikolai. 1907 wurden dort im Gewölbe unterhalb des Chores spätmittelalterliche Freskenmalereien entdeckt und freigelegt. Wie fast immer bei solchen Freilegungen

Retabel der Kirche Sankt Marien, Bad Segeberg (1515)

Das mächtige Retabel im Hauptchor der heute evangelischen Kirche Sankt Marien (eine ehemalige Klosterkirche der Augustiner-Chorherren) in Bad Segeberg (Holstein) ist aus gefasstem und geschnitzten Holz, überwiegend vergoldet. Das Kunstwerk entstand laut Datierung im Jahr 1515, vermutlich von Handwerkern, die

Ikone Doppel-Jerusalem aus Zentralrussland (um 1850)

Diese russische Ikone aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist in Zentralrussland entstanden, die genaueren Umstände wie Provenienz, Auftraggeber und ausführende Künstler sind nicht bekannt. Heute befindet sie sich in einer US-amerikanischen Privatsammlung und steht der wissenschaftlichen Erforschung nicht zur

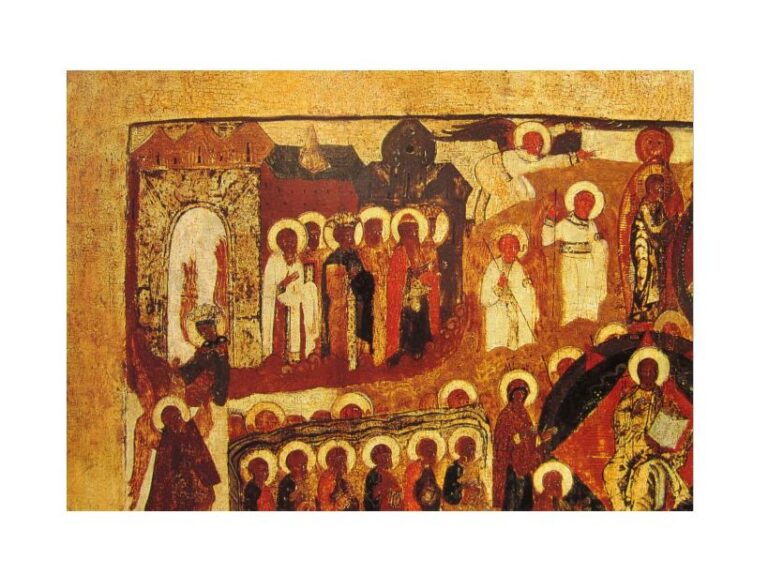

Russisches Weltgericht, Galerie des Palastes Leoni Montanari in Vicenza (18. Jh.)

Dieses Weltgericht aus der italienischen Ikonensammlung der Galerie des Palastes Leoni Montanari in Vicenza in der Region Venetien entstand im 18. Jahrhundert in Nordrussland, unter Einfluss des Jaroslawl-Stils. Konkretes über den Entstehungshintergrund oder die Provenienz sind bedauerlicherweise nicht bekannt; es

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.