LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Paolo Priolo (1820-1890): Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1865

1865 erschien eine Londoner Ausgabe von „Pilgrim’s Progress“ des John Bunyan mit zurückhaltend kolorierten Zeichnungen von M. Paolo Priolo (1820-1890, nicht zu verwechseln mit Francesco Paolo Priolo, 1818-1892). Es sind typische Arbeiten im Stil des romantischen Viktorianismus. Seite 25 zeigt „Evangelist instructs Christian“ („Der Evangelist weist Christian ein“) mit einer

Erhard Schoen: Bibelausgabe (1525)

Im Jahr 1525 erschien in Nürnberg „Das New Testament“ bei Hans Hergot (gest. 1527), einem Buchdrucker aus der Frankenmetropole. Der Untertitel verspricht „mit Christlichen Vorreden schöne Figuren“. Der Holzschnitt auf der Seite cccxliiii ist künstlerisch von hoher Qualität und zeigt eine meisterliche Beherrschung des Ausdrucks und der Perspektive. Die engen,

Dora Kleemann (1926-2017) und Hubert Kleemann (1925-2016): Wandgestaltung in St. Josef, Osterburg (1962)

Das Künstler-Ehepaar Dora (1926-2017) und Hubert Kleemann (1925-2016) aus Gosen am Seddinsee bei Berlin hat zahlreiche Sakralkunstarbeiten für römisch-katholische Kirchen der DDR gestaltet, vornehmlich in den 1960er Jahren. 1962 entstand für die Kirche St. Josef in Osterburg (Altmark) eine mosaikähnliche Wandgestaltung aus zahlreichen Einzelteilen. Es handelt sich um eine flache,

Verleger Thielman Kerver (gest. 1522): Stundenbücher aus Paris (1502, 1503, 1517, Nachdrucke)

Die Darstellungsweise des Motivs „Maria Immaculata“ war so beliebt, dass sie im Vergleich zum Marienlob von circa 1490 (MS Français 2225) fast unverändert noch zu Beginn des 16. Jh. bei spätmittelalterlichen Holzschnitten zur Anwendung kam. Bekannt wurde vor allem die Ausgabe „Hore intemerate beate Marie virginis“, ein Stundenbuch der Heiligen

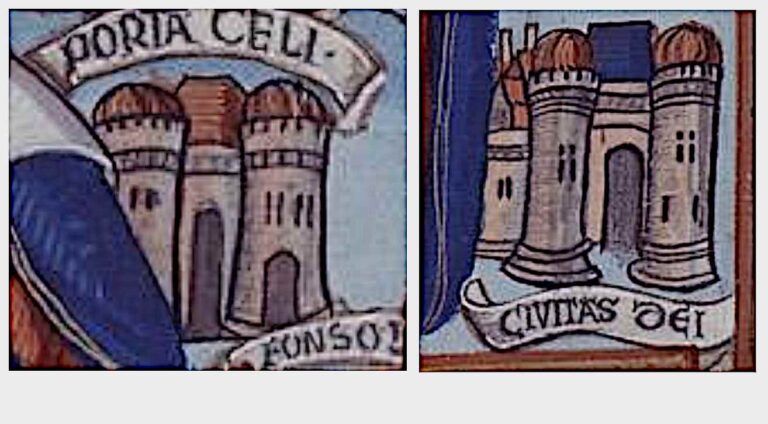

Simon Vostre: Stundenbücher (1507 und 1518)

Stundenbücher waren seit dem Spätmittelalter eine beliebte Buchgattung, in der das Himmlische Jerusalem seinen festen Platz hatte. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts erlebte das Stundenbuch im Rahmen der Lauretanischen Litanei eine neue Renaissance, für die der Verleger Thielman Kerver die Verantwortung trug. 1507 erschien in Paris erstmals ein Stundenbuch mit

Hans Bauer (um 1400-1462): Kirchenportal der Ochsenfurter Michaelskapelle (um 1450)

Dieses Detail eines steinernen Portalaufsatzes lässt an der linken Seite eine Gruppe von Menschen zur Himmelspforte streben. Die Personen vertreten bestimmte Stände, man findet den Papst mit seiner Tiara, einen Bauern, einen Mönch und weitere Personen, anscheinend alle männlich. Links werden sie von dem Heiligen Petrus in Empfang genommen. Er

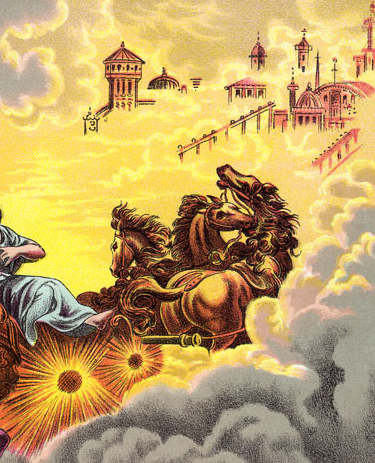

Paul Gustave Doré (1832-1883): „The beautiful story“ (1888)

Ein durchweg teures, aber einst überaus populäres Buch war „The beautiful story. A companion book to the Holy Bible“ („Die schöne Geschichte. Ein Begleitbuch zur Bibel)“, welches James W. Buel (1849-1920) gemeinsam mit dem reformierten Prediger Thomas De Witt Talmage (1832-1902) im Jahr 1888 im Verlag W. Briggs in Toronto

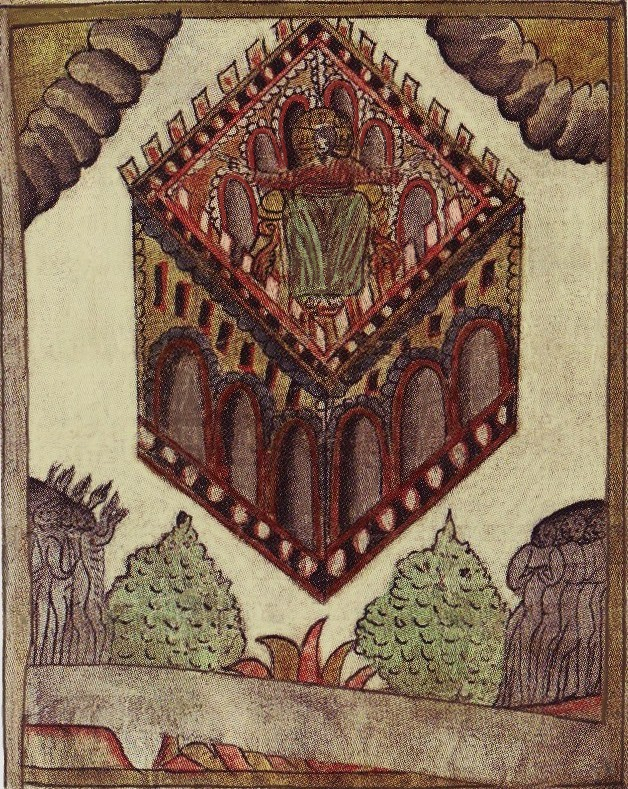

Blockbuchausgaben der Apokalypse (15. Jh.)

Blockbücher werden die kolorierten Holzschnitte in den Jahren vor dem Buchdruck genannt. Sie erzählen in einer Mischung von Text und Bild (in Holz graviert) meist die Bibel, bzw. hier die Apokalypse. Sie waren preiswert hergestellt und in Haushalten zu finden, die sich teure Bibelausgaben nicht leisten konnten oder wollten. Blockbücher

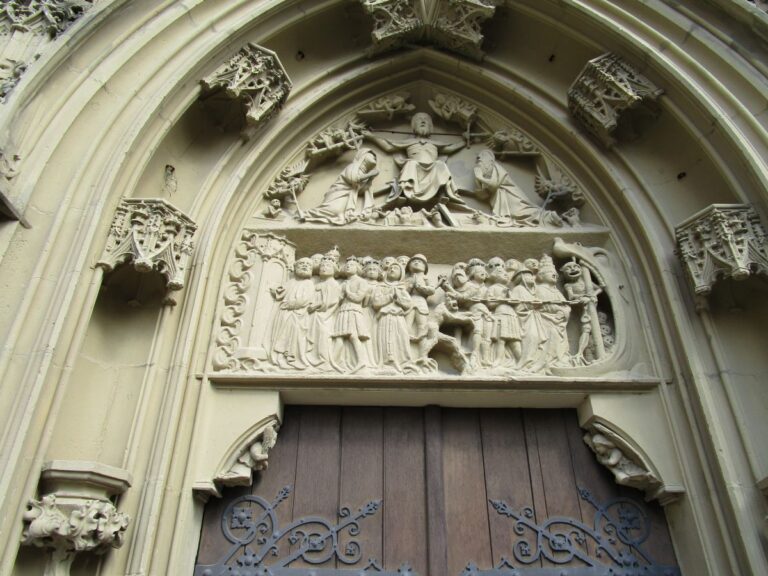

Tympanon der Stadtkirche Mariä Himmelfahrt in Bad Königshofen (um 1480)

Diese spätmittelalterliche Skulpturengruppe hat sich sehr gut erhalten bzw. ist gut restauriert worden. Sie gehört zum westlichen Tympanon der römisch-katholischen Stadtkirche Mariä Himmelfahrt in Bad Königshofen (Unterfranken). Eine Gruppe individuell gestalteter Personen versammelt sich vor dem Heiligen Petrus. Dieser wird hier ausnahmsweise nicht gezeigt, wie er mit einem übergroßen Schlüssel

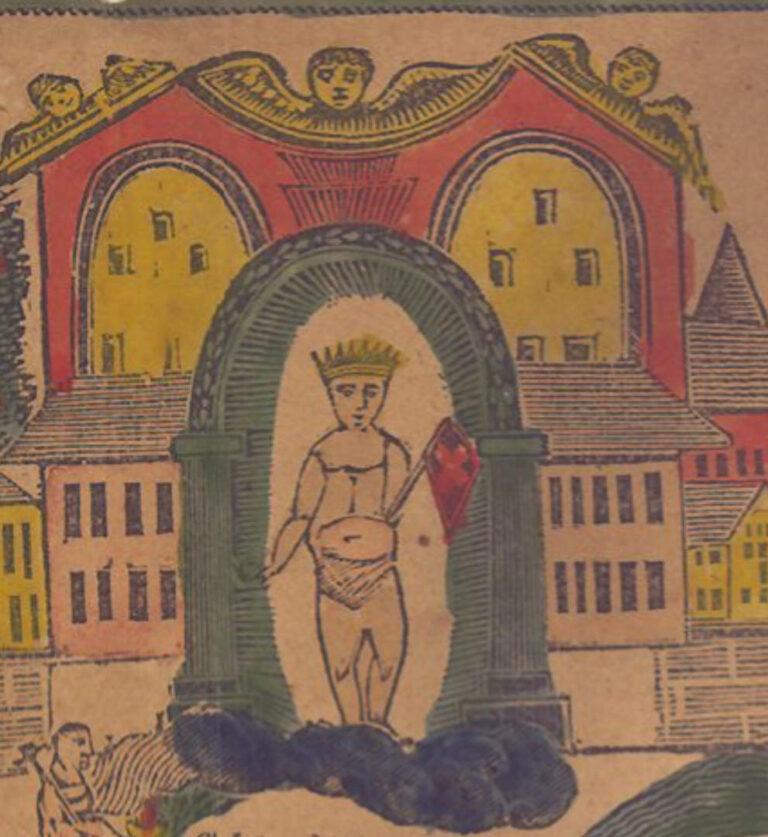

Gustav Sigismund Peters (1793-1847): Zweiwegebilder aus den USA (1820, um 1825, um 1850)

Das ländliche Pennsylvanien mit seiner Kultur der Amish und des Pennsylvania-Dutch war im 19. Jahrhundert stark neupietistisch geprägt. Nicht wenige Zweiwegebilder gelangten über pietistische Kommunikationsstrukturen in die Neue Welt und wurden bald auch dort produziert. Fast immer handelte es sich um einfache Holzschnitte, die mit leuchtenden Wasserfarben koloriert wurden. Künstler

Horst Bohatschek (1943-2015): Jerusalemsfenster aus Friedhofskapellen, Ruhekammern und Kirchen in Ostwestfalen (1995-2011)

Horst Bohatschek (1943-2015) aus Löhne war einer der Glaskünstler, der in jüngster Zeit das Thema Himmlisches Jerusalem in seinem Schaffen mehrfach aufgegriffen hatte. Das war vornehmlich in seinem Spätwerk, wobei er sich insbesondere auf evangelische Friedhofskapellen spezialisiert. Einige seiner Fenster sind beidseitig ausgerichtet, dass heißt, man kann sie sowohl von

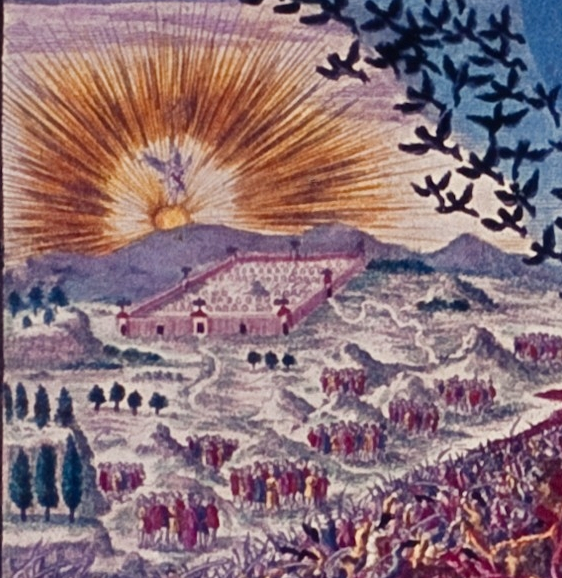

Bildtyp „Der breite und der schmale Weg“ (19. Jh.)

Hier werden im Folgenden verschiedene Kunstdrucke des Himmlischen Jerusalem eines Zweiwegebildes vorgestellt, das zu den erfolgreichsten religiösen Andachtsbildern des 19. Jahrhunderts gehört. Varianten, Kopien und Mehrfachfassungen haben sich aus unterschiedlichen Ländern wie Deutschland, Schweden und Holland erhalten. Es sind jeweils Ausschnitte aus größeren Drucken. Das Himmlische Jerusalem befindet sich dabei

Hallische Apokalypse der Altgläubigen (1768)

Unter der Signatur „Ya 8° 1“ findet man an der Universitätsbibliothek Halle eine illuminierte Handschrift, die in der Wissenschaft den Namen „Hallische Apokalypse“ bekommen hat. Sie entstand im Umkreis der Altgläubigen oder Altorthodoxen, eine Sammelbezeichnung für religiöse Strömungen und Gruppen innerhalb der russisch-orthodoxen Tradition, die sich 1666/67 von der Großkirche

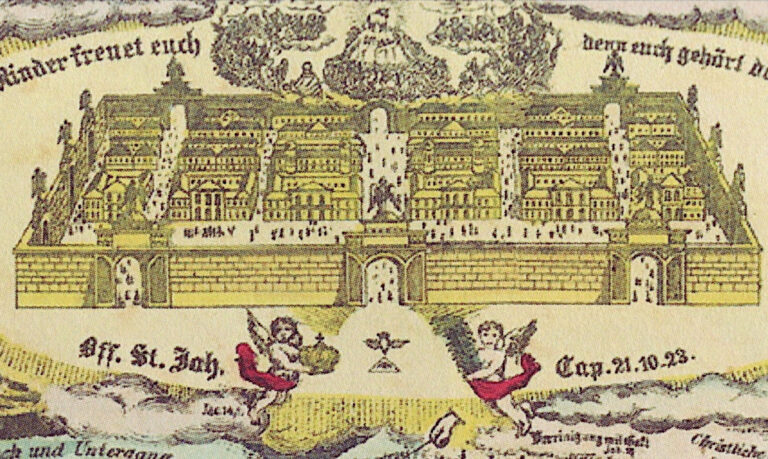

G. A. Steinmetz: „Die Herabkunft des Königs aller Könige vom Himmel“ (1769) und Kopien

Erstmals 1769 erschien in Nürnberg eine pietistische Schrift mit einer Farbillustration (zwischen S. 16 und 17), die noch sehr bekannt werden sollte. Sie gehört zu dem Werk „Kurzgefaßte Grundlehre des berühmten Württembergischen Prälaten Bengels betreffend den Schauplatz der Herabkunft Jesu zum Gericht des Antichrists vor dem jüngsten Tag“ von einem

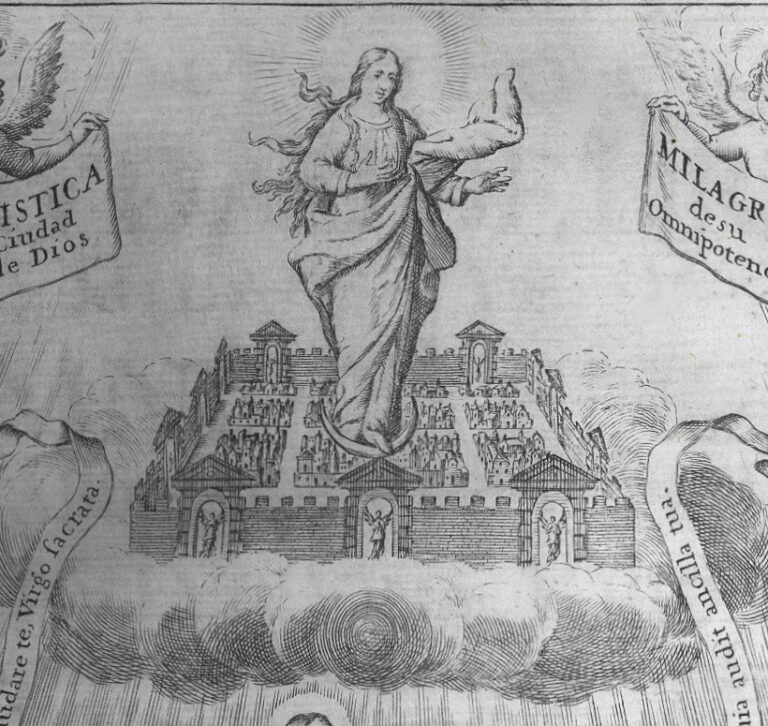

Pedro de Villafranca y Malagón (circa 1615-1684): Konzeption „Mystica Ciudad de Dios“ (1668) und Kopien (1680, 1684, 1694, um 1700, 1706, 1710)

Die Schrift „Mystica Ciudad de Dios“ („Die mystische Stadt Gottes“) erschien 1670 erstmals dreibändig in Madrid. Die Verfasserin des Buches, María de Jesús de Ágreda (1602-1665) war eine Visionärin und Äbtissin des Franziskanerinnenkonvents in der spanischen Ortschaft Ágreda. Der Druck war in Spanien und Neuspanien ein großer Erfolg und traf

Kathédrale Saint-Louis in Blois: Triumphbogenpforte (um 1860)

Die Kathedrale namens Saint-Louis in Blois ist eine römisch-katholische Kirche im Departement Loir-et-Teuer (Region Centre-Val de Loire). Von der karolingischen Zeit bis heute war der Sakralbau mit einer ganzen Reihe verschiedener Glasmalereien ausgestattet. Im Jahr 1678 zerstörte ein Unwetter das

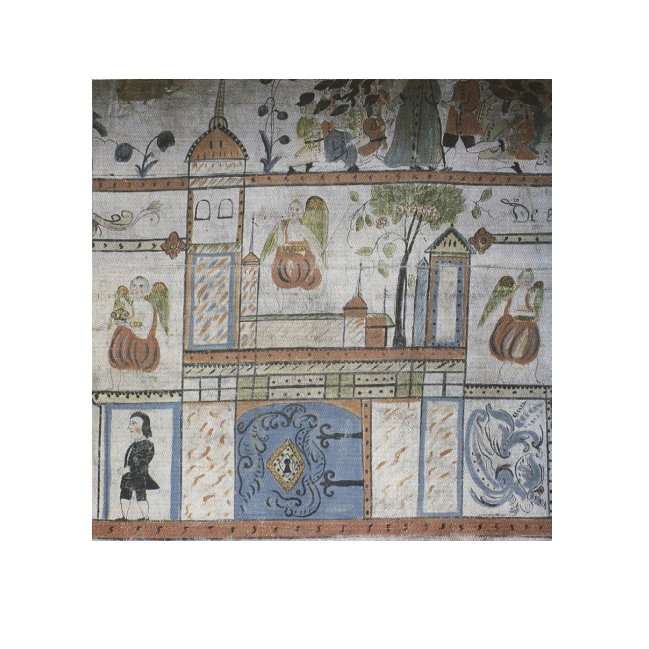

Textil aus Südschweden (1784)

Dieses Jahrhunderte alte Textil ist in gutem Zustand und auf den 30. Juli 1784 datiert. Vermutlich an diesem Tag wurde die Stickerei als Wandteppich abgeschlossen. Unter dem Bildbereich finden sich die Initialen AOS, die bislang nicht aufgelöst werden konnten. Es

Karel Škréta (um 1610-1674), Bartholomäus Kilian (1630-1696): „David mit dem Kopf Goliaths und einer Vision des Himmlischen Jerusalem“ (um 1670)

Der Grafik wurde die Bezeichnung „David mit dem Kopf Goliaths und einer Vision des Himmlischen Jerusalem“ gegeben. Es ist eine einzigartige Verbindung dieser sonst in der darstellenden Kunst stets getrennten biblischen Motive aus dem Alten Testament (Goliath) und dem Neuen

Markus Weisheit: Grabstelen und Grabsteine (1996ff.)

1996 schuf der Bildhauer Markus Weisheit für das Grabmal von F.-J. Hölscher eine Säulenbasaltstele, die von der damaligen Werkstatt Oswald Schneider in Siegburg gestaltet wurde. Die Form der 175 Zentimeter hohen und 30 bis 35 Zentimeter breiten Stele blieb weitgehend

Katrin Gräfrath: Grabstele und Grabstein (2012 und 2016)

Die Ortschaft Birk (Bergisches Land) ist ein Stadtteil von Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen. Auf dem dortigen städtischen Gemeindefriedhof befindet sich auf einer freien Rasenfläche im hinteren Bereich des Friedhofs eine Jerusalemstele, die im oberen Abschluss das Himmlische Jerusalem zeigt.

Karl Imfeld (geb. 1953): Installation und Malerei in Ahrensburg (1995)

Einen der ungewöhnlichsten Bezüge zum Himmlischen Jerusalem schuf der Schweizer Maler Karl Imfeld (geb. 1953) im Jahr 1995 im Gemeindehaus Ahrensburg (Schleswig-Holstein) in der dortigen Freien evangelischen Gemeinde (FeG). Es entstand eine durchdachte Raumgestaltung mit vielen Besonderheiten. Weiße Wände schließen

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.