LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

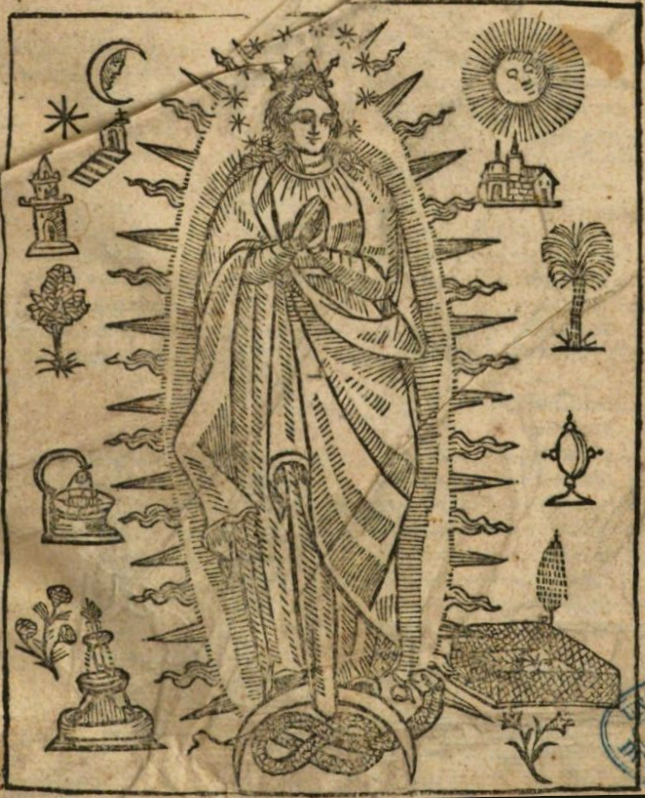

Maria Immaculata aus der „Historia general del Peru“ (1617)

1617 erschien, mit Privileg des spanischen Königs, die „Historia general del Peru“ des Geschichtsschreibers Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616). Die Gesamtgeschichte Perus wurde posthum in Cordoba (Spanien) bei Andres de Barrera in den Druck gegeben. Vega war 1591 aus Südamerika hierher gekommen, wo er sich seinen literarischen Arbeiten widmete.

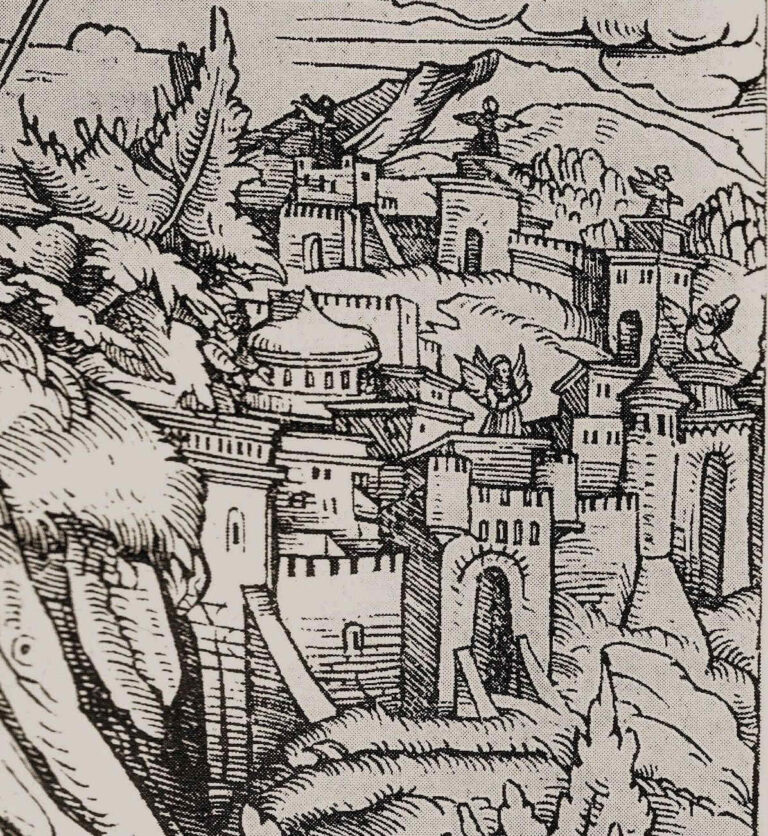

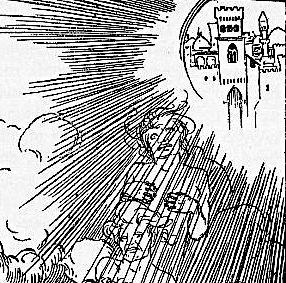

Monogrammist „H. S. mit dem Kreuz“: Glaubensburg (1514)

Das Motiv des belagerten Himmlischen Jerusalem findet sich vor allem in der Frühen Neuzeit, und es wurde populär über Ecclesiae-Darstellungen des frühen 16. Jahrhunderts. Eine der ersten Darstellungen ist „Typus Ecclesiae“. Sie wurde von dem Monogrammisten „H. S. mit dem Kreuz“ entworfen. Das Monogramm wird in vielen Schriften von dem

Hans Burgkmair (1473-1531): Neues Testament (1523)

Hans Burgkmair (1473-1531) steht stilistisch deutlich unter dem Einfluss Dürers, bei dem er gelernt hatte. Sein Wirkungsort war Augsburg, das langsam zu einer Kunstmetropole aufstieg. 1523 fertigte auch er einen Holzschnitt zur Apokalypse an, eine freie Nachschöpfung der Apokalypse-Illustrationen aus der Werkstatt von Lucas Cranach zu Luthers Bibelübersetzung von 1522.

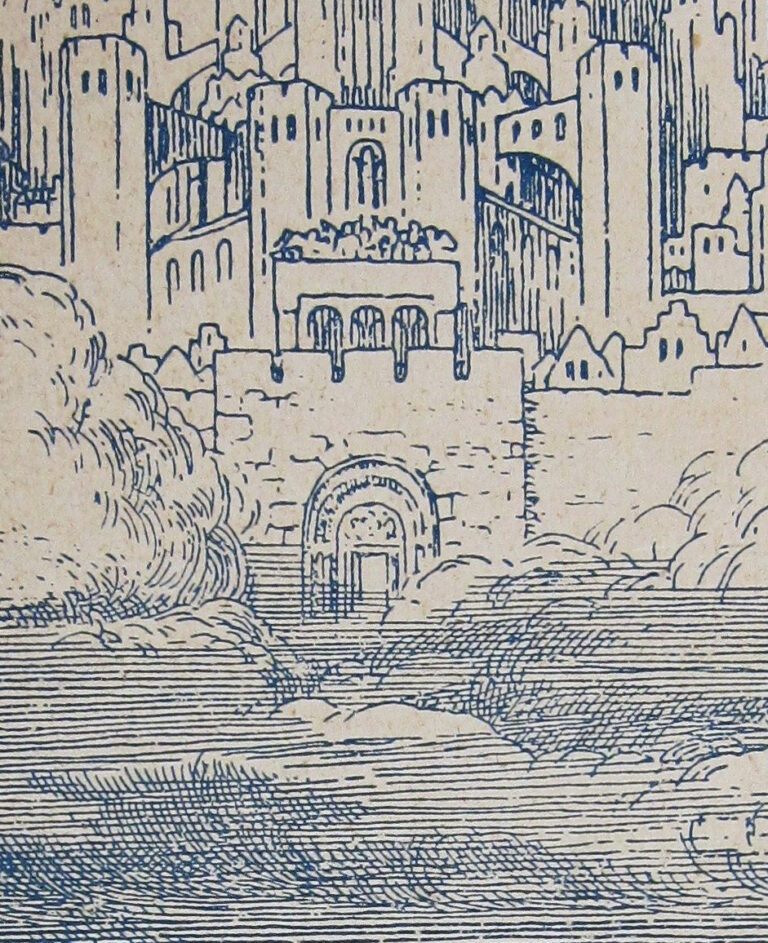

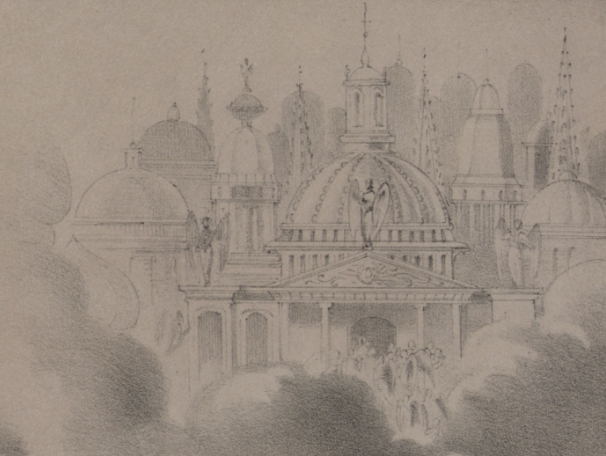

R. S.: Pilgrim’s-Progress-Interpretation von 1930

Diese filigrane Blauzeichnung stammt von seiten der Adventisten, die zu der populären Geschichte von Pilgrim’s Progress des John Bunyan aus dem 17. Jahrhundert schon immer einen besonders innigen Bezug hatten. Die annähernd symmetrisch aufgebaute, imposante Stadt erhebt sich über Wolken, eine Symphonie in gotischen Formen. Unten zeigt sich ein massives

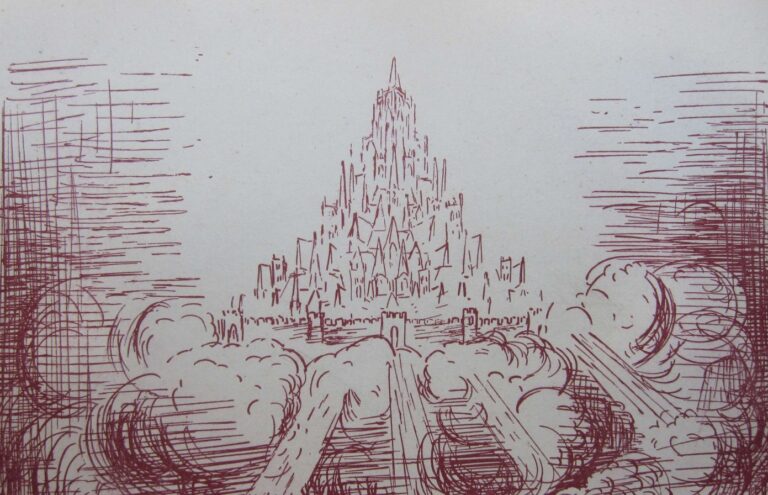

Karl Engler (1874-1923): „Das himmlische Jerusalem“ (1926)

Karl Engler (1874-1923) ist der Verfasser des Buches „Das himmlische Jerusalem und die neue Erde“, eines missionarischen Werkes über die Ereignisse der Endzeit. Es lag nahe, bei diesem Titel das Himmlische Jerusalem auf das Buchcover zu bringen. In expressionistischer Ausdruckskraft schieben sich zahlreiche Bauten pyramidal nach oben. An der Basis

Clarence Gray Parker (1847-1910): „Song Life for Sunday Schools“ (1872)

Das Buch „Song Life for Sunday Schools“ („Lieder des Lebens für die Sonntagsschule“) wurde von dem US-amerikanischen Verleger Philip Phillips im Jahr 1872 in New York herausgebracht. Es ist ein Notenbuch speziell zu John Bunyans Roman „Pilgrim’s Progress“ mit zahlreichen Liedern, die vor allem im Text auf den Roman Bezug

Anonyme Illustrationen aus John Bunyan: Pilgrim‘s Progress (20. Jh.)

Auch im 20. Jahrhundert gibt es eine ganze Zahl von Illustrationen zu „Pilgrim’s Progress“, deren Urheber wir nicht namentlich kennen. In größer Zahl als in den Jahrhunderten zuvor sind es jetzt farbige Cover-Abbildungen, zunehmend auch Schutzumschläge. Mit den anonymen Kupferstichen der Jahrhunderte zuvor können sie in der Qualität nicht konkurrieren;

James White (1821-1881): Fassungen „The Way of Life from Paradise Lost to Paradise Restored“ (1874, 1876)

In den frühen 1870er Jahren zeigte Dr. Merrit G. Kellogg dem Adventisten-Mitbegründer James White (1821-1881) eine Skizze, deren Künstler nicht namentlich bekannt ist. White gefiel diese Zeichnung außerordentlich, da hier zentrale Aussagen des christlichen Glaubens in ein Bild gebracht wurden, das für die Gemeinschaft der Adventisten zentral wurde. Das Bild

H. Waren und S. Mayson: Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1859

In London erschien im Jahr 1859 eine Neuausgabe von John Bunyans Bestseller „Pilgrim’s Progress“ mit einem Frontispiz, welches wieder einmal den Pilger beim Träumen vom Himmlischen Jerusalem zeigt. Dieses erscheint über seinem Haupt in den Wolken. Der Künstler bzw. die Künstlerin dieses Stiches war ein oder eine H. Waren, der/die

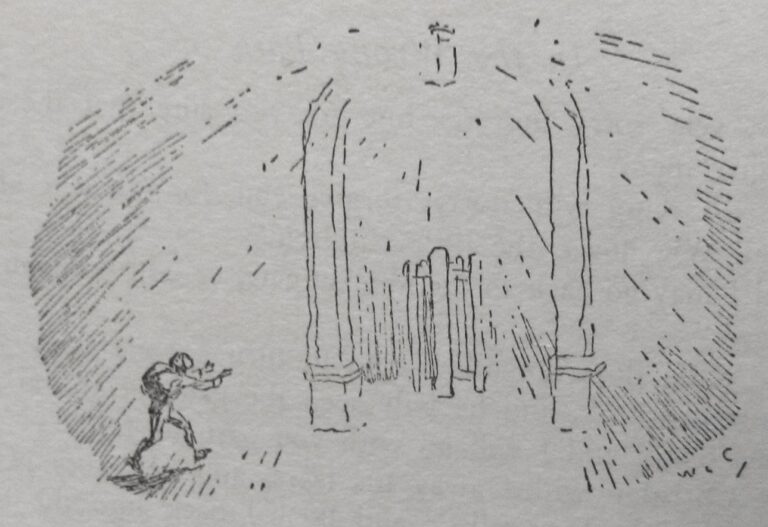

William Lindsay Cable (1900-1949): Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1947

Eine frühe Ausgabe von Pilgrim’s Progress speziell für Jugendliche war „Little Christian’s Pilgrimage“, die aus den Teilen „Little Christian’s Pilgrimage“ und „Christiana“ besteht. Die Erstauflage erschien im Jahr 1947 bei dem Verlag „Wells Gardner, Darton & Co.“ in Redhill. Für die einfache und farblose Bebilderung konnte Helen L. Taylor den

Harold Copping (1863-1932): Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1903

Während des Höhepunktes des Historismus erschien im Jahr 1903 in London bei der Religious Tract Society eine Ausgabe, die die handelnden Personen in puritanischen Kostümen präsentierte (Parallelausgabe bei Hurst in New York). Bereits kurz zuvor hatte diese Gesellschaft 1889 eine Ausgabe herausgebracht, wo man sie in japanischen Kostümen findet.Zwischen den

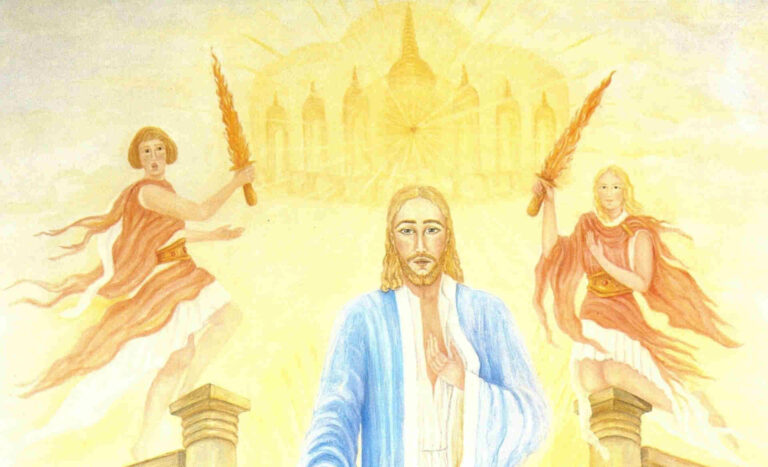

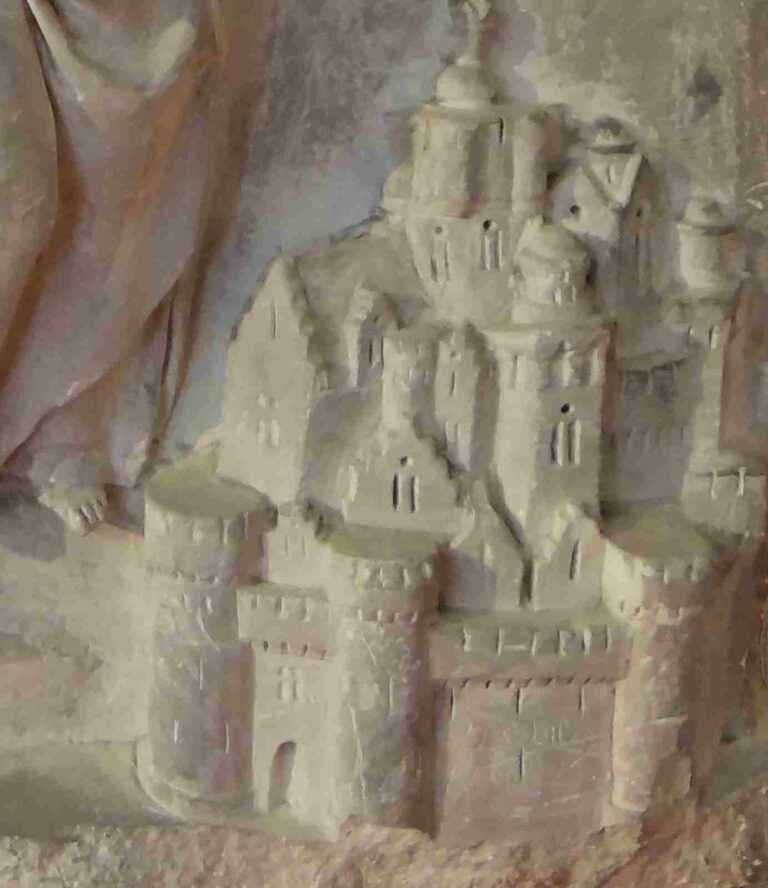

Maria Magdalena Hafenscheer (1892-1966): Prophetisches Gemälde (1955) und Himmelspforte (1959)

Maria Hafenscheer (1892-1966) wuchs in Wien als fromme Katholikin auf. Spät in ihrem Leben, ab dem 15. Januar 1948, begann sie, ohne künstlerische Fachausbildung, täglich bis zu sieben Stunden in ihrer Wohnung zu malen. Dabei will sie von einem Medium „Salomon“ geführt worden sein, das auch die Motive der Bilder

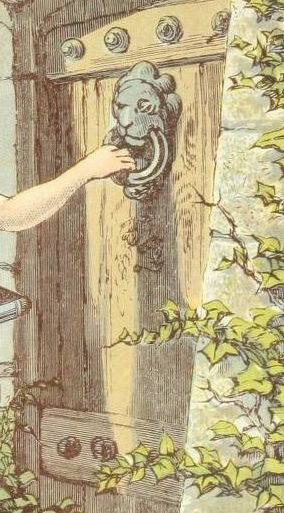

Robert Anning Bell (1863-1933): Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1898

„Crossing the River“ und „Mercy Knocking at the Gate“ sind zwei Zeichnungen aus einer Londoner Ausgabe von 1898. Sie befinden sich dort zwischen den Seiten 190 und 193 bzw. den Seiten 232 und 235. Sie stammen beide von Robert Anning Bell (1863-1933), einem englischer Künstler aus London im Umfeld der

Edward Ardizzone (1900-1979): Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1947

Eine reichlich bebilderte Ausgabe von „The Pilgrim’s Progress“ erschien kurz nach dem Krieg 1947. Als Illustrator wurde Edward Ardizzone (1900-1979) gewonnen, der diese Ausgabe, die bei „Faber and Faber Limited“ in London erschien, mit kleineren filigranen Tintezeichnungen ausstattete. Ardizzone ist, trotz seines italienisch klingenden Namens, ein Brite, der zu den

Alexander Francis Lydon (1836-1917): Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1871

Ebenfalls Farbabbildungen von John Bunyans Pilgrim’s Progress besitzt die Londoner Ausgabe 1871, welche bei den Verlegern Groombridge and Sons erschien. Diese hatte der englische Künstler Alexander Francis Lydon (1836-1917) beigesteuert. Lydon war in Dublin geboren und trat als Aquarellkünstler, Illustrator und Graveur vor allem von naturgeschichtlichen Werken und Landschaften hervor,

Jörg Bollin: Grabstele (1991)

Diese klassizistisch anmutende Grabstele hat den Titel „Durchgang in eine Welt des Lichts“ und ist demnach zweigeteilt: Im unteren Teil sind fünf ägyptische Hieroglyphen aufgemeißelt. Darüber sind auch die Namen der hier bestatteten angeführt und folgender Trauerspruch: „Was bleibt, ist

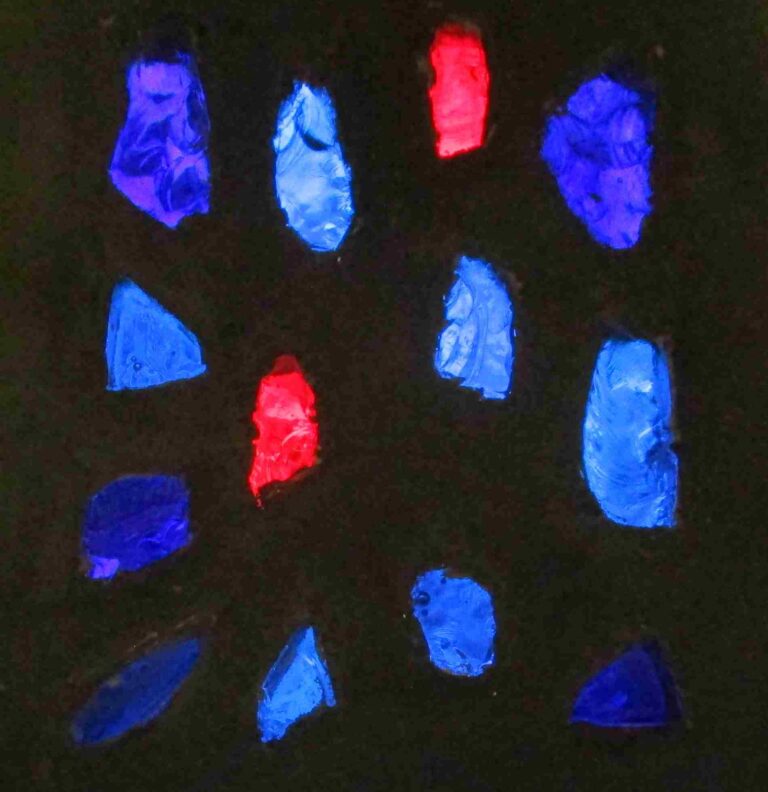

Franz Heilmann: St. Marien in Bad Lippspringe (1964)

Die 1960er Jahre waren die Jahre des Betons, der nun auch als Werkstoff in der gestaltenden Sakralkunst angekommen war. In Kirchen und Kapellen dieser Jahre gibt es dazu zahlreiche Beispiele von Glasbetonfenstern, vor allem in Deutschland und den Niederlanden. Es

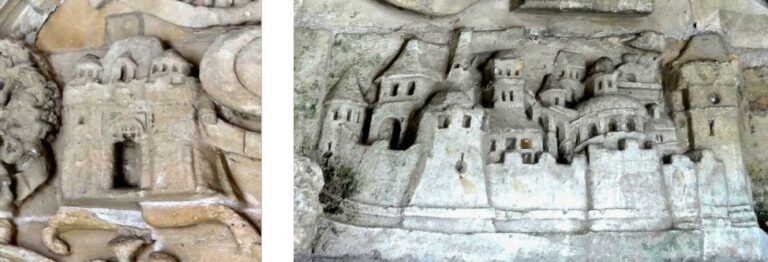

Maria-Immaculata-Darstellung aus Livilliers (1519)

Im Gegensatz zu vielen anderen Mariendarstellungen des 16. Jahrhunderts ist diese Steinmetzarbeit nie bemalt worden. Sie hat eine variierende Naturfarbe, daher erscheinen einige Details eher weißlich, andere gräulich bis gelblich. Nur manche der Symbole sind, wie die Himmelspforte, mit einem

Tota Pulchra aus dem Museum von Semur-en-Auxois (1. Hälfte 16. Jh.)

Das steinerne Objekt weist ikonoklastische Beschädigungen auf: So wurden der Kopf der Marienfigur und der von Gottvater abgeschlagen, ebenso die Hände Mariens. Die weniger profilierten Motiv-Darstellungen des Objekts sind davon nicht betroffen, sieht man von Kratzspuren und kleineren Abbrüchen ab.

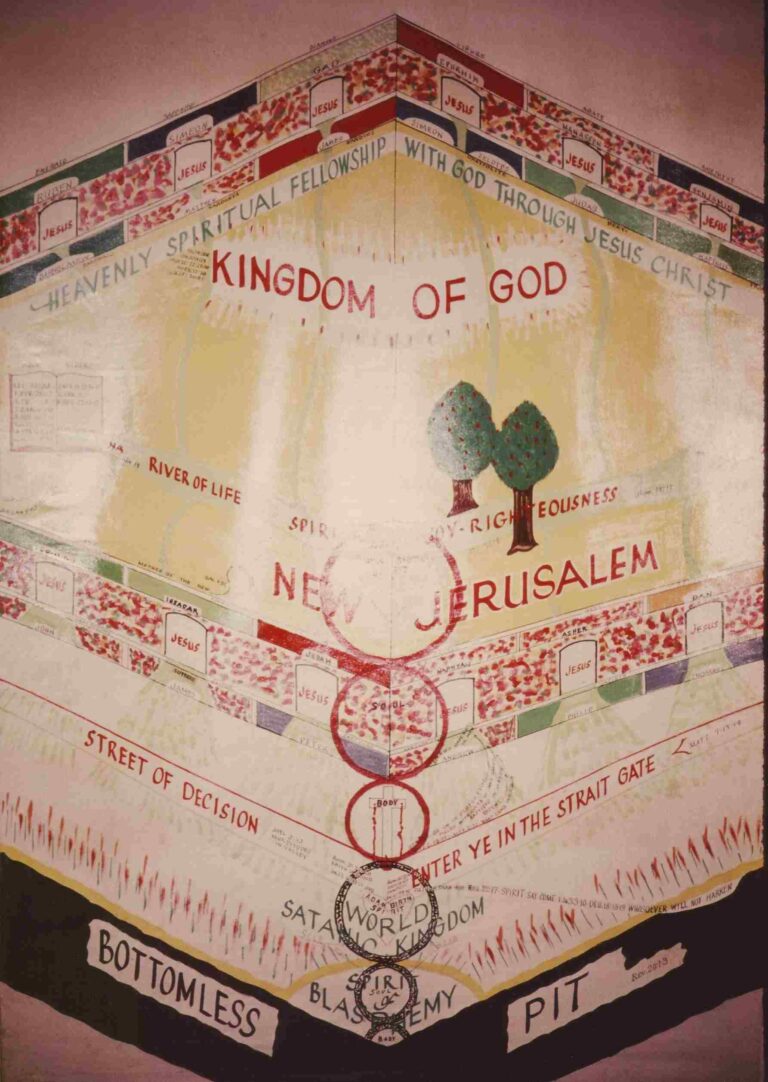

Garland Eastham (1897-1983): New Jerusalem (um 1960)

Die Farbzeichnung zeigt zum Betrachter hin gewendet die Kante eines Kubus, durch die man in das Innere des Objekts sehen kann, wo u.a. der Lebensbaum und der Baum der Erkenntnis stehen. Weitere Einzelheiten sind möglicherweise von dem gleißenden Lichteinfall von

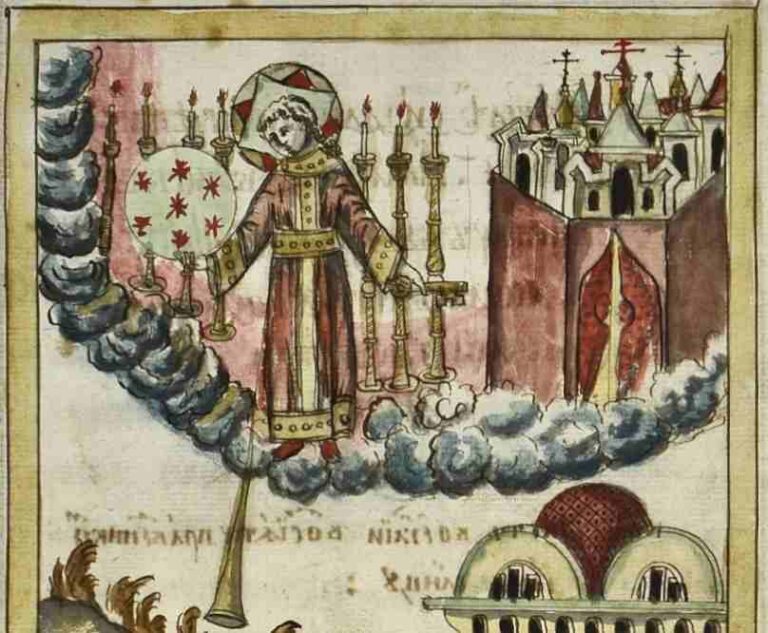

Miniaturen aus der „Klugen Apokalypse“ (18. Jh.)

Die meisten Handschriften aus Russland zeigen, wenn überhaupt, das Neue Jerusalem auf einer, gelegentlich auch auf zwei Abbildungen. Anders ist es in dieser Apokalypsehandschrift aus dem 18. Jahrhundert. Sie ist heute Teil der Sammlung handgeschriebener Bücher von E. E. Egorova

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.