LETZTER BEITRAG

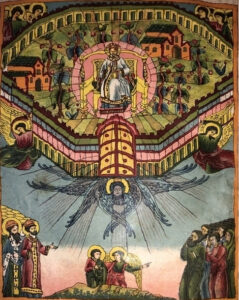

„Das Leben und der Bericht über Wunder des heiligen Basilius sowie der Vision seines Schülers Gregors“ aus Moskau (1912)

„Das Leben und der Bericht über Wunder des heiligen Basilius sowie der Vision seines Schülers Gregors“ erschien 1912 in Moskau. Es war ein Projekt der christlichen Druckerei des Preobraschenski-Almosenhaus, dem spirituellen Zentrum der altgläubigen Kultur

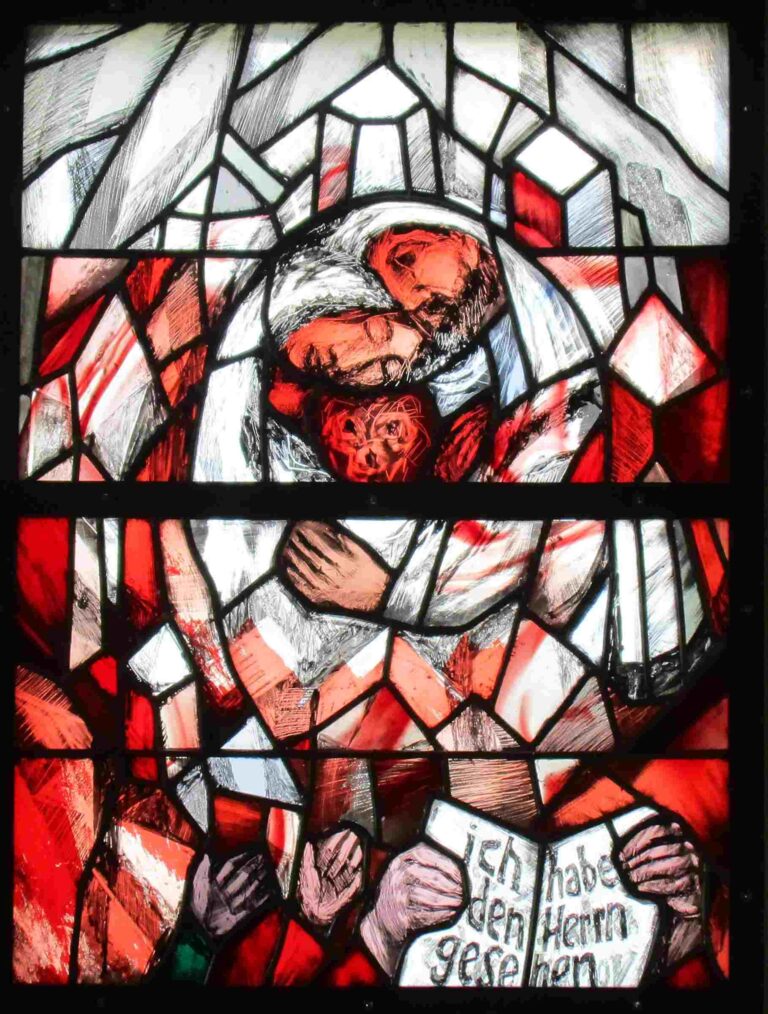

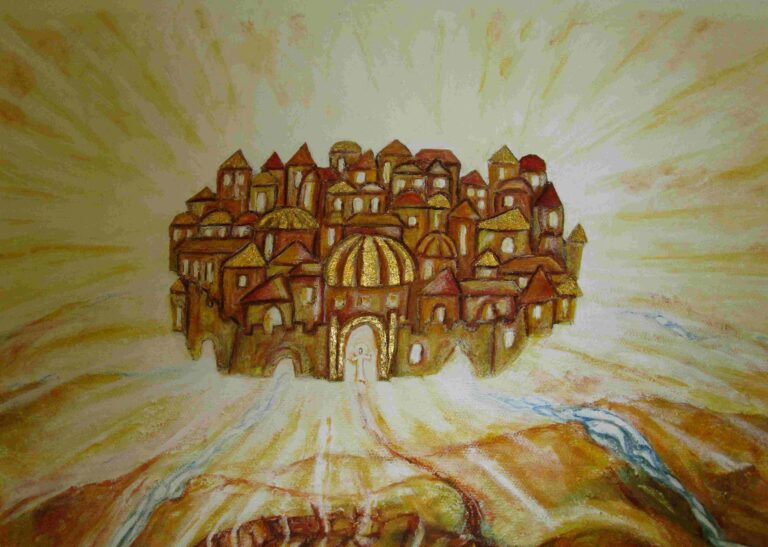

Sieger Köder (1925-2015): Aussegnungshalle Hohenmemmingen (2005)

Von dem Maler und Priester der römisch-katholischen Kirche Sieger Köder (1925-2015) stammt ein Kirchenfenster von 2005 aus der Aussegnungshalle Hohenmemmingen bei Giengen an der Brenz. Eine Aussegnungshalle ist ein überkommener Begriff für Trauerhalle, welche fast immer auf einem Friedhof steht. Es ist in Hohenmemmingen Fenster Nummer vier, welches das himmlische

Georg Friedrich Pfandzelt (gest. 1765): Emporenbild der Wendelinskirche aus Breitenholz (1747)

Die evangelische Gemeinde Breitenholz unweit von Tübingen war im 18. Jahrhundert stark vom württembergischen Pietismus geprägt. Es entstanden in der dortigen alten Kirche vierzehn Emporenbilder als Ölmalerei, von denen eines das Himmlische Jerusalem in einer Architekturform zeigt, wie man es in Bibeln des 17. und 18. Jahrhunderts vorfand, gleichzeitig aber

Georg Lembergers Bibelausgaben (16. Jh., erste Hälfte)

Georg Lemberger (geb. um 1490, gest. nach 1537) war einer der Künstler, der sich früh zur Reformation bekannte und der in den 1520er und 1530er Jahren eng mit protestantischen Kollegen zusammenarbeitete. 1532 wurde Lemberger als überzeugter Lutheraner durch Herzog Georg den Bärtigen aus Leipzig verbannt und ging nach Magdeburg. Lembergers

Irene Hugot-Rothweiler (geb. 1958): Zweisichtverglasung aus St. Joseph in Manfort (2003)

In Manfort, einem Stadtteil von Leverkusen, befindet sich die römisch-katholische Kirche St. Joseph. Über dem Eingangsportal ist das Glasfenster „Das Himmlische Jerusalem“ angebracht, mit der Signatur: „IHR 03“. Dies kann als „Irene Hugot-Rothweiler 2003“ aufgelöst werden. Ihre Arbeit aus Antik- und Opalglas, Blei und Schwarzlot zeigt auf fünf neogotischen Bahnen

Jan Magunski: Ehemaliger Adventsleuchter aus St. Josef in Kinderhaus (2011)

Die Adventszeit mit der Erwartung der Geburt Jesu ist immer auch mit der Erwartung seiner Wiederkehr verbunden, die in der Offenbarung des Johannes näher beschrieben wird. So gesehen ist die Adventszeit nicht nur Ausblick auf Weihnachten, sondern auch Ausblick auf diese Zeit der Vollendung – von daher lag es nahe,

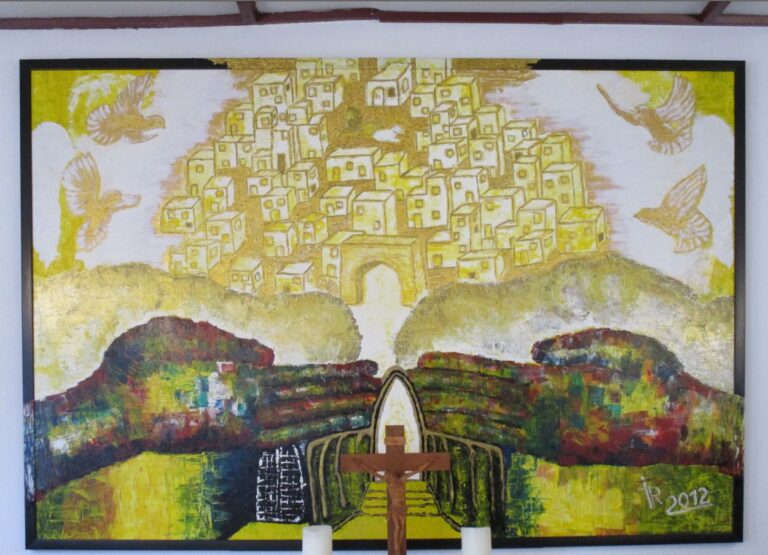

Remigius Meier und Ida Taubert: Altarbild aus Deining (2012)

Die evangelisch-lutherischen Gemeinde in Deining in der Oberpfalz ist ein ganz besonderer Bau, es handelt sich nämlich um eine sogenannte Barackenkirche oder Vertriebenenkirche, von denen es heute nur noch wenige gibt. Nach dem Krieg war man dankbar, dass die Möglichkeit eröffnet wurde, eine Baracke für Kriegsgefangene aus Neustadt dort abzubauen

Marie-Theres Dreker: Krankenhauskapelle in Wangen (2014)

Marie-Theres Dreker besuchte die Kunsthochschule Ravensburg, arbeitet seitdem hauptberuflich als Sozialpädagogin, nebenberuflich als Malerin und Zeichnerin. Eines ihrer zentralen und herausragenden Werke hat Aufnahme in den Fachkliniken von Wangen gefunden. Dort, in einer Kleinstadt im Allgäu, ist zwischen Ostern und Pfingsten 2014 mit ihrer Hilfe ein umfangreiches Wandbild auf Acrylbasis

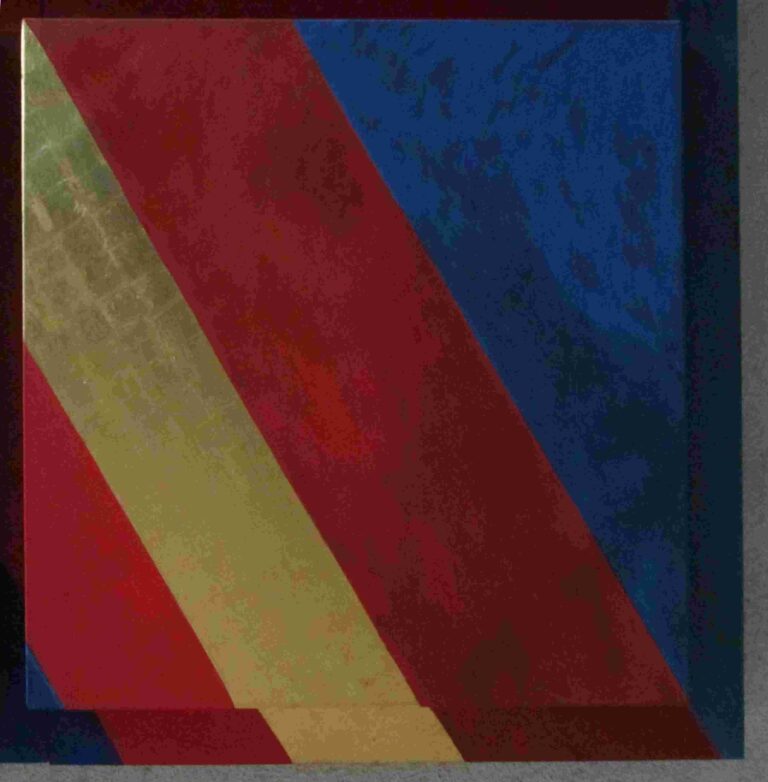

Ferdinand Gehr (1896-1996): Klosterkirche St. Gerold im Grossen Walsertal (1977)

Ferdinand Gehr (1896-1996), der bis in sein 99. Lebensjahr künstlerisch tätig war, zählte zu Lebzeiten zu den umstrittenen Malern seiner schweizerischen Heimat. 1977 setzte der Künstler mit der Gestaltung der Klosterkirche St. Gerold im Grossen Walsertal (Vorarlberg) einen neuen Akzent in der Kirchenmalerei. Es wird als sein Meisterwerk angesehen. Pater

Hans Cranach (um 1500-1537): Martin Luthers Septembertestament (1522)

Der Reformator Martin Luther konnte sich mit dem erzwungenen Exil auf der thüringischen Wartburg nur schwerlich abfinden. Aber die scheinbar verlorene Zeit wurde zu großem Segen, nicht nur für ihn: In nur elf Wochen übersetzte Luther dort das gesamte Neue Testament in die deutsche Sprache.Die sog. „Septemberbibel“ (nach dem Monat,

Gerhard Hausmann (1922-2015): St. Blasius in Hannoversch Münden (1976)

Der Glasmaler Gerhard Hausmann (1922-2015) hat viele Fenster von Kirchen in ganz Niedersachsen gestalten dürfen. Zwei vergleichbare Arbeiten haben das Himmlische Jerusalem zum Thema. Es sind Arbeiten, die für mittelalterliche Kirchen angefertigt werden sollten, die ihre Glasfenster im Zweiten Weltkrieg verloren hatten. Beide Fenster haben drei Bahnen und finden in

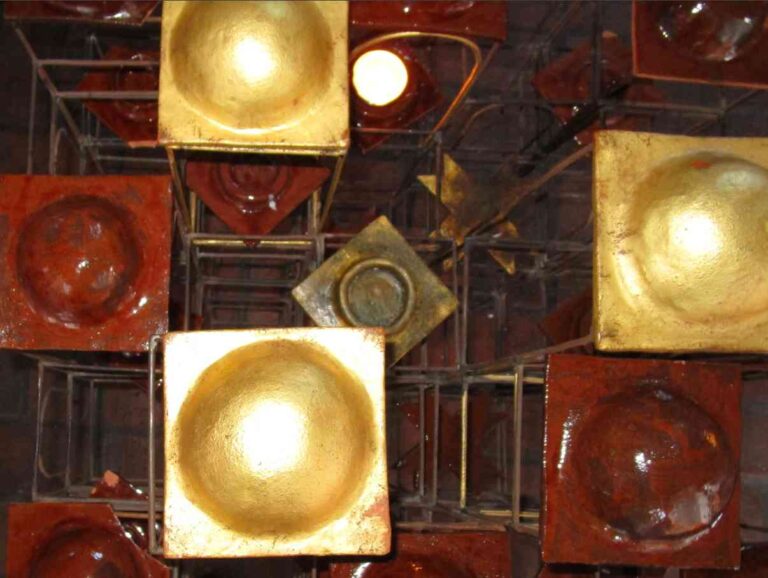

Nils Claussen (geb. 1955): Andachtsleuchter der Klosterkirche Bordesholm (2004)

Am 5. September 2004 wurde der Andachtsleuchter „Himmlisches Jerusalem“ in der Klosterkirche Bordesholm eingeweiht. Die Klosterkirche ist eine evangelische Kirche im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein. Das Kunstwerk stammt von Nils Claussen (geb. 1955), der auch im Kirchenvorstand der Klosterkirche tätig ist. Sein Jerusalemsleuchter wurde nordöstlich der Vicelintafel im Altarraum der

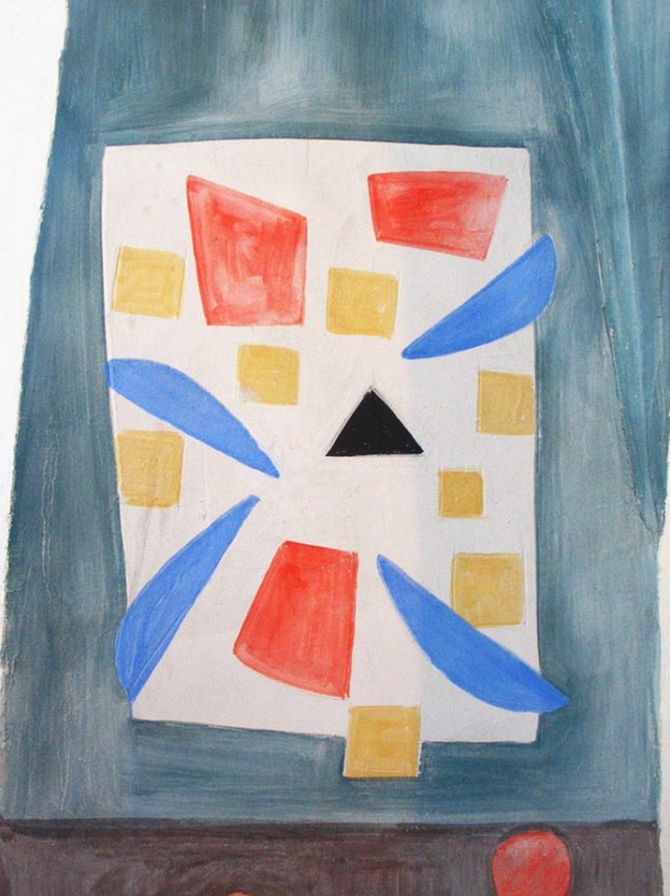

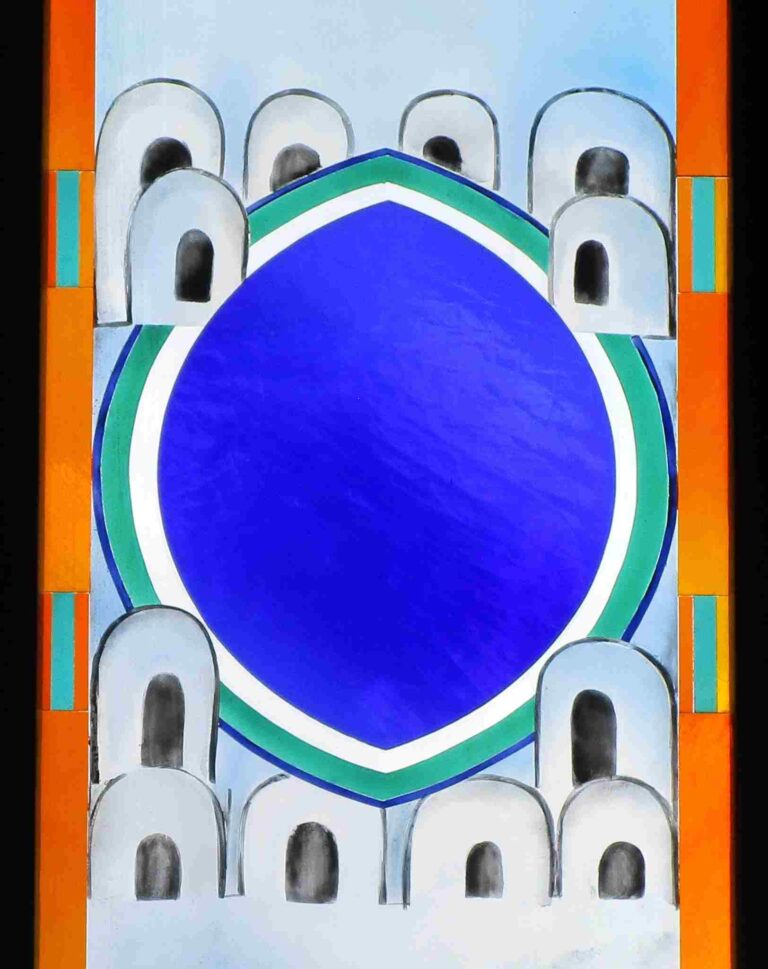

Otto Herbert Hajek (1927-2005): St. Johannes in Nürtingen (1992)

Otto Herbert Hajek (1927-2005) war ein abstrakter Maler und Bildhauer der Stuttgarter Kunstakademie. Im Zuge der Erbauung der römisch-katholischen Kirche St. Johannes in Nürtingen 1956 hatte Hajek an der Außenfassade bereits ein Betonrelief „Apokalypse“ geschaffen, welches 1988 nachträglich koloriert wurde. Das monumentale Altarölbild (9,40 x 6,30 Meter) jedoch stammt aus

Paderborner Weltgericht (um 1520)

Unter den spätgotischen Tafelmalereien des Erzbischöflichen Diözesanmuseums Paderborn befindet sich auch ein Weltgericht, welches um 1520 entstanden sein dürfte. Zwar sind zu dieser Zeit, vor allem in Italien, schon Meisterwerke der Renaissance geschaffen worden, doch diese Arbeit atmet noch ganz den Geist des Mittelalters. Sie ist stilistisch mit dem Altarbild

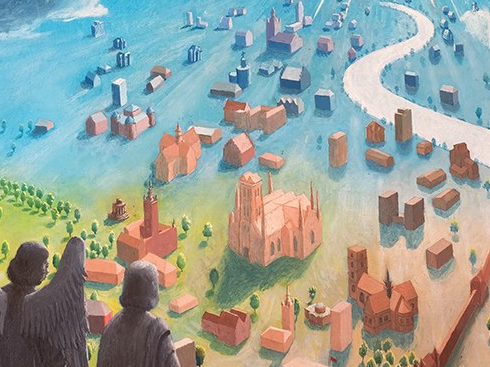

Mieczysław Baryłko (1923-2002): Gemälde „Nowe Jeruzalem“ (1981)

Von einem Felsvorsprung im linken Vordergrund sehen zwei weiße Figuren in die Tiefe, es sind links ein Engel und rechts Johannes auf Patmos mit seinem Buch, das er noch schreiben wird. Tief unten zieht sich ein Fluss entlang. An seinem Ufer zeichnet sich eine rechteckige Stadtmauer ab, die vor und

Joseph Harry Anderson (1906-1996): Kristalline Jerusalemsinterpretationen (20. Jh.)

Joseph Harry Anderson war sicherlich einer der erfolgreichsten Künstler der Adventisten, der im Laufe seines Schaffens das Himmlische Jerusalem überaus oft dargestellt hat. Die folgenden Beispiele belegen, dass er durchaus zu einer eigenständigen Formsprache gefunden hat, die zu ganz unterschiedlichen Publikationen passte. Eine der ersten Gemälde zum Thema entstand im

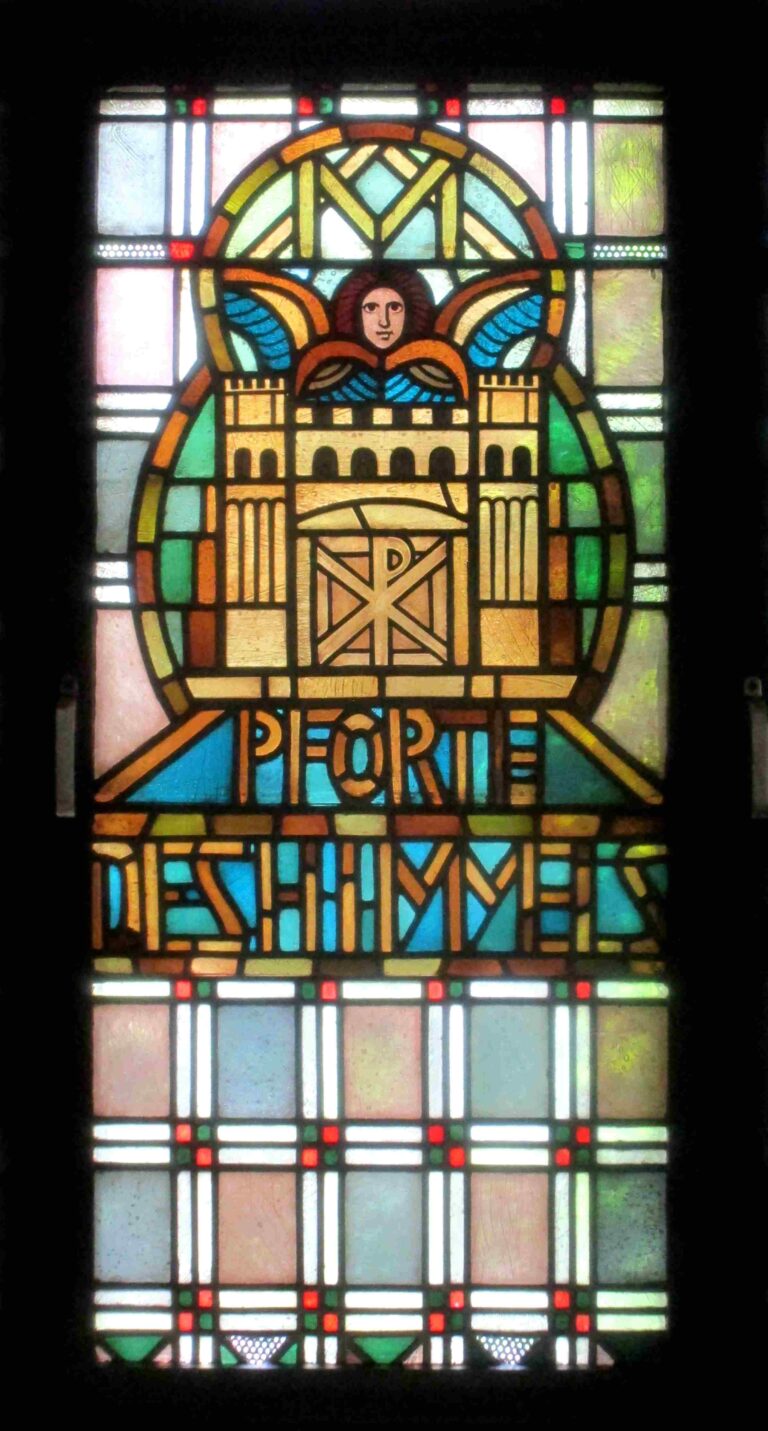

Himmelspforte aus St. Johannes in Noswendel (um 1933)

Himmelspforten gehen fast immer, es ist ein zentrales Bildmotiv des Christentums, sowohl der West- wie auch der Ostkirche. Das Jahrhunderte alte Thema hat seine Zäsuren, Brüche und sein unerwartetes Wiederaufleben, bis in das 21. Jahrhundert. Auch regional lassen sich Schwerpunkte

Graham Jones (geb. 1958), Patrick Reyntiens (1925-2021): Offenbarungsfenster in St. Martin, Cochem an der Mosel (2009)

Das Thema eines Fensters in der Rückwand der Kirche zeigt Offenbarungen Gottes im ersten Bund (Altes Testament) und im neuen Bund (Neues Testament). Das gesamte Fenster ist in unterschiedlichen Gelb- und Grüntönen gehalten, nach oben scheint es heller und gelber

Thomas Jessen (geb. 1958): St. Thomas in Körbecke (2007)

Ab Mitte der 1980er Jahre ist die Zahl der Glasfenster für Kirchen und Kapellen rapide zurückgegangen. Kirchen wurden kaum mehr neu gebaut, und bestehende Fenster im Bestand ohne Notwendigkeit auszutauschen war nicht mehr zu finanzieren, außer vielleicht bei großen Innenstadtgemeinden

Stefan Behrends: Urnengemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Rahlstedt (2016)

Der evangelische Friedhof von Hamburg-Rahlstedt zeichnet sich durch einige hochwertige Exponate aus, auf die auf einer Hinweistafel und im Internet aufmerksam gemacht wird. Einer der Steine gehört zu einem kollektiven Urnengrab von ca. 40 Verstorbenen. Alle Toten sind auf einer

Unbekannter Meister: Lauretanische Litanei aus Heilig Kreuz in Leutesdorf (um 1950)

In den ersten Jahren nach 1945 gab es bei römisch-katholischen Kirchen in Deutschland ein bevorzugtes Thema: die Motive der Lauretanischen Litanei. Moden sind schwer zu erklären, ich sehe in dieser Wahl den Wunsch auf Bewährtes und das Anknüpfen an die

Erhardt Klonk (1898-1984): Evangelische Kirche in Gödenroth (1961)

Der Ort Gödenroth im Hunsrück liegt nicht im Zentrum kunsthistorischer Forschung, umso mehr gibt es hier noch zu entdecken: So etwa in der evangelischen Kirche ein kaum bekanntes, frühes Glasfenster von Erhardt Klonk (1898-1984). Das junge Talent hatte damals gerade

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.