LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

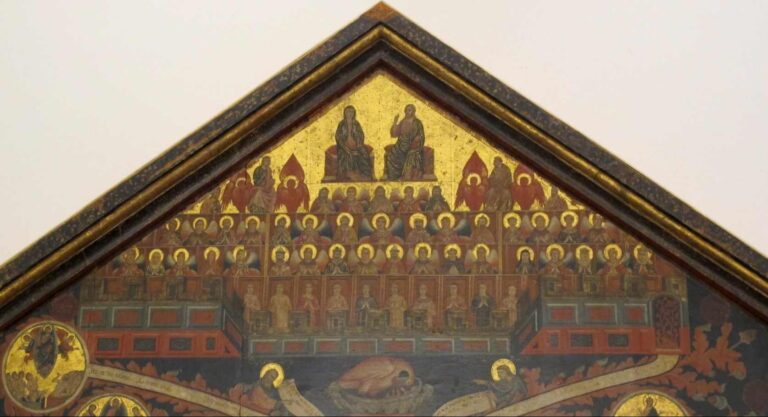

Pacino di Bonaguida (um 1280 – 1339): Stammbaum Jesse (1303-1330)

Der Stammbaum Jesse ist eine komplizierte Angelegenheit, auf dessen spezielle Einzelheiten hier nicht eingegangen werden soll und auch nicht muss. In einem Satz geht es darum, dass ein fiktiver Stammbaum Christi mit seinem Ursprung in der Person Jesses, des Vaters König Davids, bildlich wiedergegeben wird. Solche Stammbäume enden, wie auch

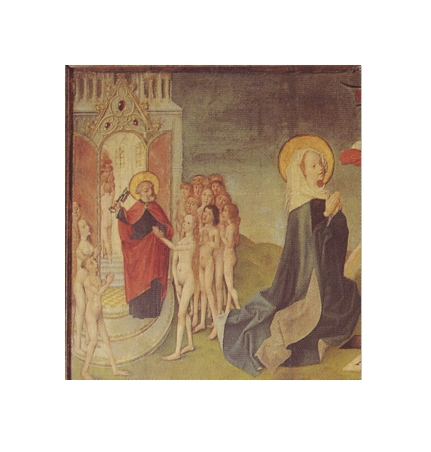

Jüngstes Gericht aus Antwerpen (um 1490)

„Das Jüngste Gericht mit den sieben Werken der Barmherzigkeit und den sieben Todsünden“, so der Titel, entstand um 1490 und soll in Antwerpen hergestellt worden sein. Es ist heute ein Meisterwerk der Sammlung des Openbaar Centrum voor Maatschapelijk Welzijn van Antwerpen (Inventarnummer 134). Der Kompositionsaufbau des hier abgebildeten Ausschnitts (linke

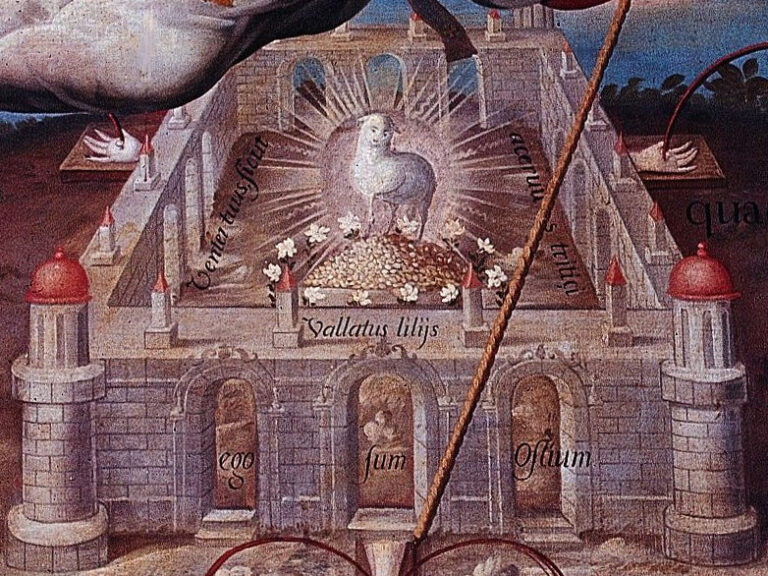

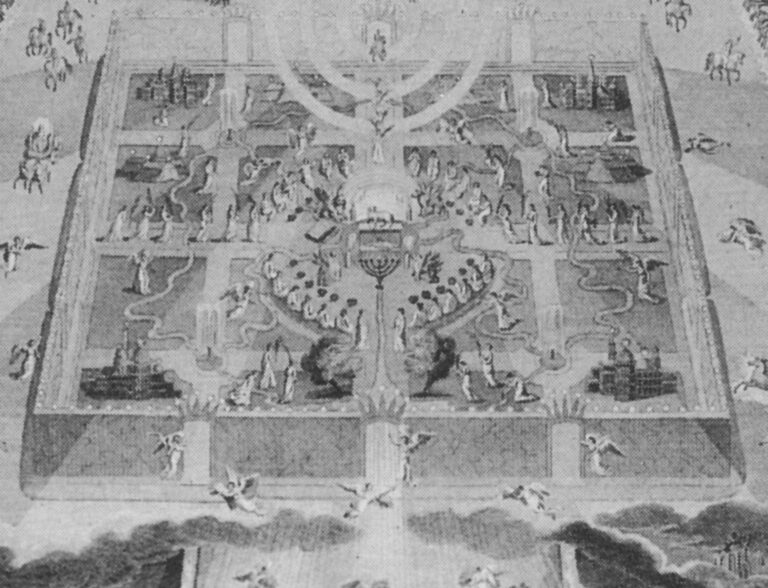

Himmlisches Jerusalem von Tecajic (um 1750)

Tecajic/Tecaxic ist eine kleine Stadt in Zentralmexiko, zwanzig Kilometer entfernt von Toluca. Ihr Meisterwerk in der Kirche der Franziskaner ist ein Ölgemälde aus der Mitte des 18. Jahrhunderts mit einer höchst ungewöhnlichen Präsentation des Himmlischen Jerusalem in Neuspanien, mit dem Titel „Alegoria de la amistad domenico-francescana“, zu Deutsche etwa „Allegorie

Antisemitisches Satireblatt aus England (1753)

Satire und Humor wurden in England schon immer großgeschrieben. Da wundert es nicht, dass auch das Himmlische Jerusalem in solche Arbeiten mit einbezogen wurde. Das vorliegende Spottblatt aus dem Londoner British Museum (Inventarnummer J,1.133, Sammlungsnummer 1868,0808.3939) ist wie folgt überschrieben: „A Prospect of the New Jerusalem“ – „Eine Ansicht des

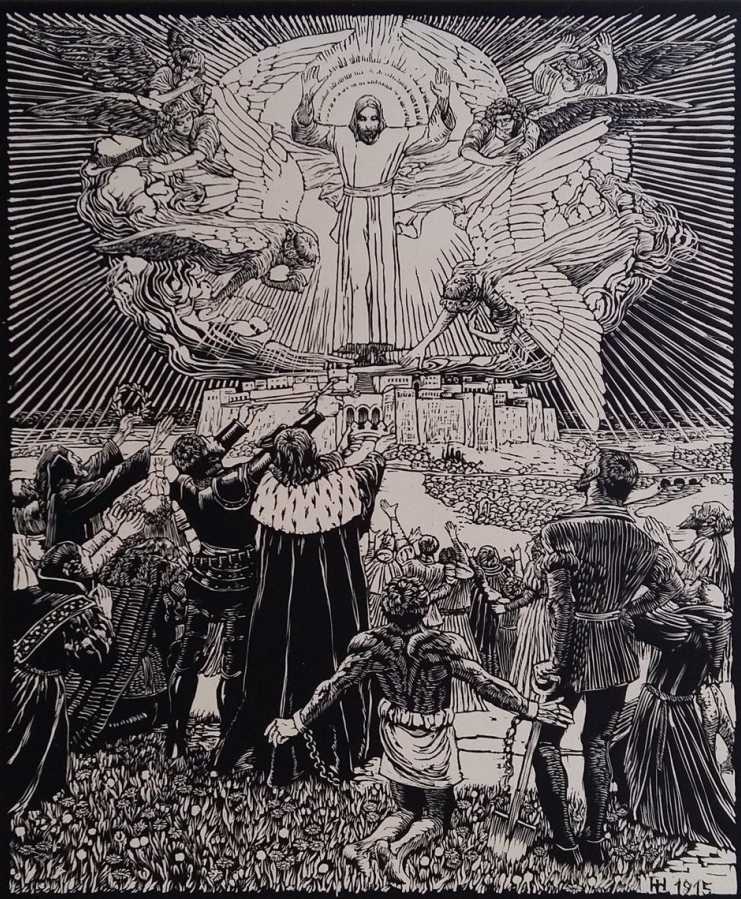

Hans Lietzmann (1872-1955): Holzschnitt „Das Neue Jerusalem“ (1915)

Der Berliner Maler und Zeichner Hans Lietzmann (1872-1955) schuf im Jahr 1915 diesen signierten und datierten Holzschnitt (46 x 38 Zentimeter) als Teil seines Apokalypsezyklus (signiert und mit Monogramm versehen unten rechts). Vermutlich ist diese Arbeit noch am langjährigen Wohnort des Künstlers am Gardasee entstanden, dessen nördlicher Teil noch zu

Pere Abadal i Morató (um 1630-1685): Katalanische Mahnbilder (um 1680, 19. Jh.)

Mahnbilder aus dem Umkreis der römisch-katholischen Kirche sind selten. Einige davon haben sich aus katholischen Ländern Südeuropas erhalten. Man findet auf ihnen mitunter das Himmlische Jerusalem, wie auf diesem ersten frühbarocken Beispiel „Novisimo cuarto de la Gloria celestial“, herausgebracht von Francese Vaquer im 17. Jahrhundert, vermutlich um 1680, in Spanien,

Flämisches Jüngstes Gericht (1425-1435)

Die Weltgerichtstafel aus dem Rathaus der Stadt Diest im östlichen Flandern ist ein in ihrer Darstellung Stefan Lochners Weltgericht erstaunlich ähnliches Werk, obwohl es zwischen 1425 und 1435, also kurz vor Lochners Werk, entstanden ist. Sie ist ein Zeugnis für eine in dieser Region verbreitete Tradition der Gerichtsbilder in den

„San Juan en Patmos“ aus der Kathedrale „Inmaculada Concepción“ in Texcoco de Mora (18. Jh.)

Diese Ölmalerei aus Texcoco de Mora unweit von Mexiko-Stadt in Mexiko entstand im 18. Jahrhundert. Sie zeigt, wie der Titel „San Juan en Patmos“ vermuten lässt, Johannes auf Patmos und wie über ihm ein reichlich verziertes Rokoko-Jerusalem erscheint. Das Bild wurde ähnlich aufgebaut wie Francisco de Zurbaráns: „Vision des Pedro

Matías de Torres (1635-1711): Entwürfe zum Triumphbogen von 1680

Diese zwei Gouachen stammen von Matías de Torres (1635-1711), einem Vertreter der Madrider Malerschule des hohen Barock. Es handelt sich um Entwürfe für einen Triumphbogen am Puerta del Sol in Madrid anlässlich des Empfanges von Königin Maria Luisa von Orleans. Später entwarf de Torres, zusammen mit Claudio Coello und José

Hermann Baumeister (1867-1944): Gemälde aus der Erlöserkirche in Stuttgart (1920)

Der Karlsruher Hermann Baumeister (1867-1944) schuf überwiegend Architektur- und Landschaftsbilder als Aquarelle. Sakralkunst ist in seinem Schaffen eher eine Ausnahme gewesen. Er hatte in Karlsruhe, in München und in Düsseldorf Malerei studiert und gilt als Vertreter der klassischen Schule. Baumeister schloss im Jahr 1920 ein monumentales Ölgemälde mit einer imposanten

Georg Friedrich Pfandzelt (gest. 1765): Emporenbild aus St. Martin in Ballendorf (1748)

In der evangelischen Pfarrkirche Sankt Martin in Ballendorf auf der Schwäbischen Alb findet man auf der Empore linksseitig vor dem Altarbereich ein Tafelbild der Größe 106 x 60 Zentimeter, das dem Himmlischen Jerusalem gewidmet ist. Es ist Teil von einem Dutzend Tafeln zur Illustration des Augsburger Bekenntnisses am Ostende der

Garnet Terry (um 1745-1817), Edward F. Burney (1760-1848): Hieroglyptical Print (1791)

„Hieroglyptical Prints“ waren Ratespiele, die mit ihrem Namen auf die lange Zeit unlesbaren ägyptischen Hieroglyphen anspielten. Wie diese sollte man zunächst den Inhalt eines Bildes nicht verstehen, sondern ihn sich langsam erschließen. Mindestens einmal ist in dieser Art und Weise auch das Himmlische Jerusalem dargestellt worden. Die Bildunterschrift des Einzelblattes

E. Morrow: Tempelritterkirche in Poling (um 1910)

Die kleine, heute anglikanische Kirche St Nicholas von Poling in West Sussex geht in ihren Ursprüngen bis in die Zeit um 1220 zurück und wird immer wieder, zu Recht oder zu Unrecht, mit den Jerusalemer Tempelrittern in Verbindung gebracht. Möglicherweise war dies der Hintergrund, dass hier ein etwa 120 x

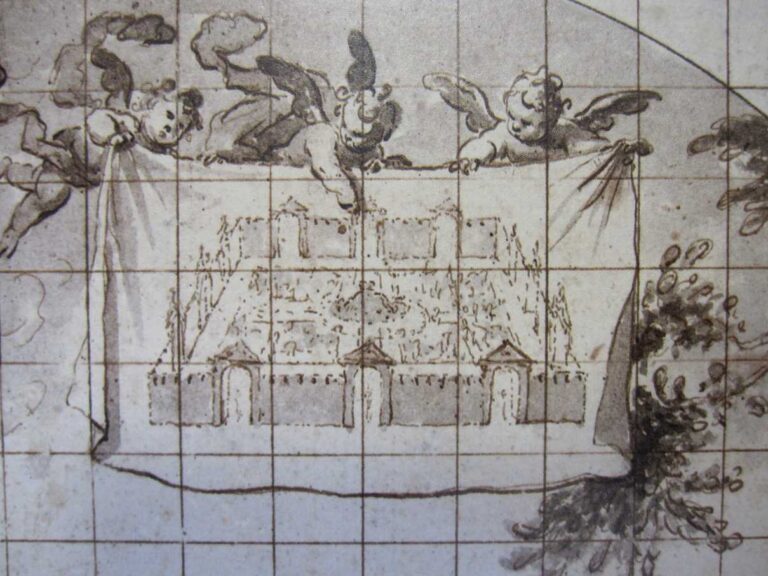

Pieter de Jode (1570-1634): Entwurfszeichnung (um 1605)

Um das Jahr 1605 wurde eine Zeichnung von Pieter de Jode (1570-1634) angefertigt, einem Kupferstecher aus Antwerpen. Er stach nach Jean Cousin (um 1522 – um 1594), einem französischen Maler und Grafiker, eine Fassung von „Das Jüngste Gericht“ im Renaissancestil und stellt hier die runde Gottesstadt in Tradition der zeitgenössischen

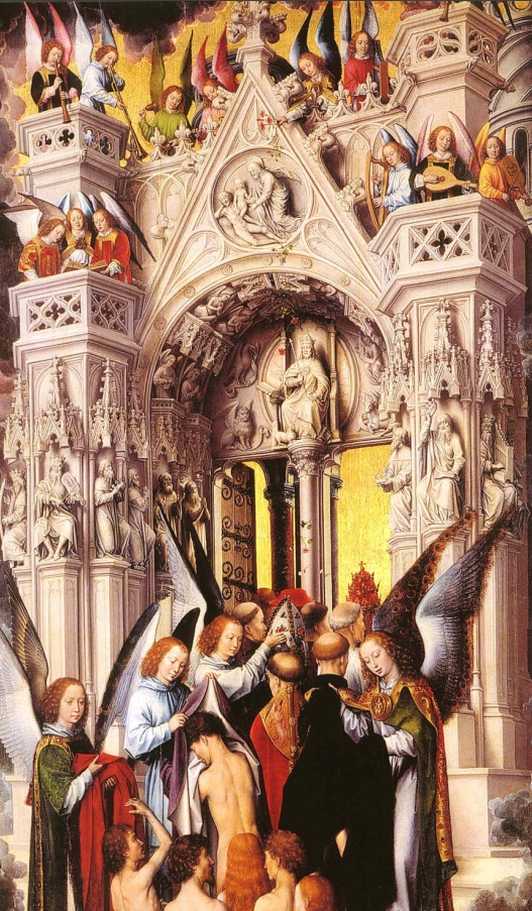

Hans Memling (um 1430-1494): Weltgerichtsaltar (1471)

Einen der letzten großartigen Weltgerichtsaltäre schuf Hans Memling (um 1430-1494). Sein Altarbild befand sich einst in der Danziger Marienkirche und heute im Nationalmuseum zu Danzig. Der abenteuerliche Weg des Altars ist bis ins Detail bekannt und oftmals erzählt worden: Als Folge des Seekriegs zwischen der deutschen Hanse und England wurde

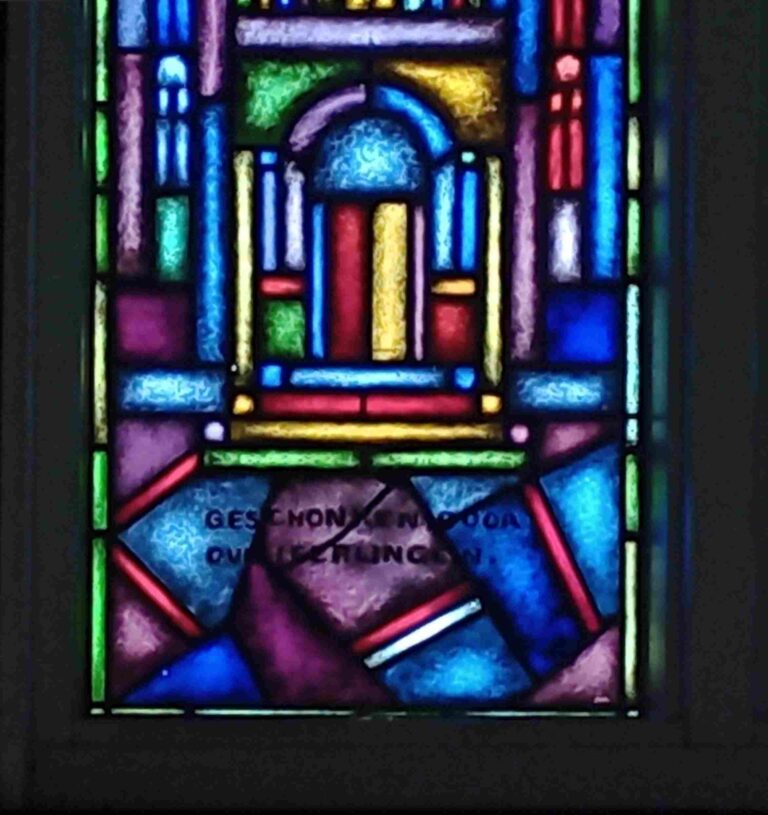

Vermutl. Mies van Oppenraaij (1910-1998): Ehemaliges Ursulinenkloster in Venray (1951)

Das Gemeentehuis von Venray ist das neue Rathaus der Stadt, das seinen Sitz in einem ehemaligen Kloster und Internat der Ursulinen genommen hat. Das Architektenbüro Common Affairs leitete von 2008 bis 2012 einen vielbeachteten Umbau: Die ehemalige Kapelle ist jetzt

Henk Schilling (1928-2005): Mosaik im Gemeindehaus von Oberhausen-Alstaden (um 1955)

Henk Schilling (vollständig Johannes Hendrik Schilling, 1928-2005, geboren in Voorburg, Niederlanden) ist vor allem als Glasmaler hervorgetreten, überwiegend im Ruhrgebiet, etwa in Essen, Oberhausen, Düsseldorf. Dann kennt man ihn in Fachkreisen noch als Gestalter kirchlicher Siegel, die im Urkundenwesen ihre

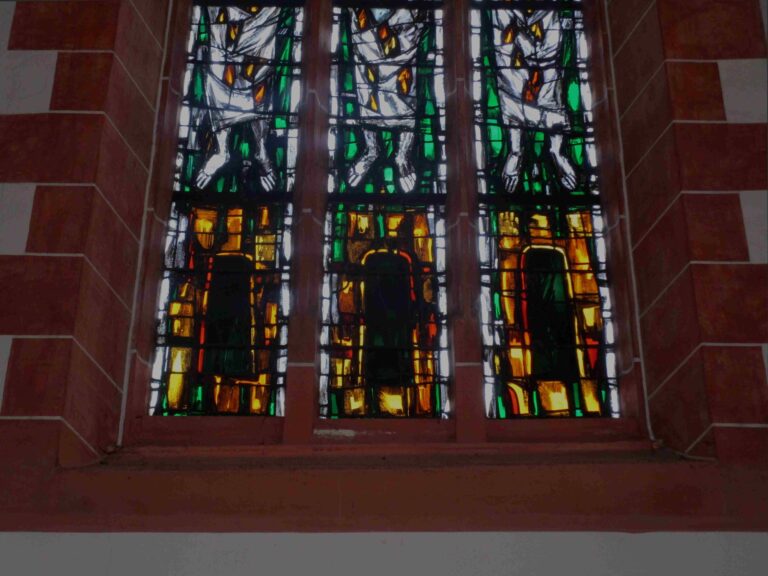

Otto Lauterbach (1909-1985): St. Peter und Paul in Straelen (1952)

Otto Lauterbach (1909-1985) war ein Glasmaler, der vor allem nach 1945 im Rahmen des Wiederaufbaus bei Kirchenfenstern nachgewiesen ist, fast ausschließlich in Nordrhein-Westfalen, schwerpunktmäßig im Ruhrgebiet. Seine Stärke waren freie Kompositionen und geometrische Muster, er war ein Vertreter der abstrakten

Bottenbroicher Weltgericht (1533)

Weltgerichte auf Glasfenstern muss es im Mittelalter und der Frühen Neuzeit massenweise gegeben haben. Schriftliche Quellen bezeugen dies, und die Beliebtheit dieses Motivs lässt sich noch auf Miniaturen und auf Wandmalereien ablesen. Im Gegensatz dazu haben sich die brüchigen Werke

Erentrud Trost (1923-2004): Klosterkapelle Arenberg (1992)

Arenberg bei Koblenz mit seiner „historischen Landschaftsbilderbibel“ war schon seit langem mit dem Neuen Jerusalem verbunden. Ihr Gründer, Pfarrer Johann Baptist Kraus, ist auch der Gründer des Klosters, für das er eigens Nonnen aus der Schweiz an den Rhein einlud.

Jakob Schwarzkopf (1926-2001): Apsisfenster in Mariä Heimsuchung, Beurig (1971)

Beurig gehört zu Saarburg (Rheinland-Pfalz), von dem es durch den Saarfluss getrennt ist. Beide Orte sind alt, Beurig wurde 1052 erstmals urkundlich erwähnt und wurde bekannt für die Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Marien, auch Mariä Heimsuchung genannt. Diese war 1479

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.