LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

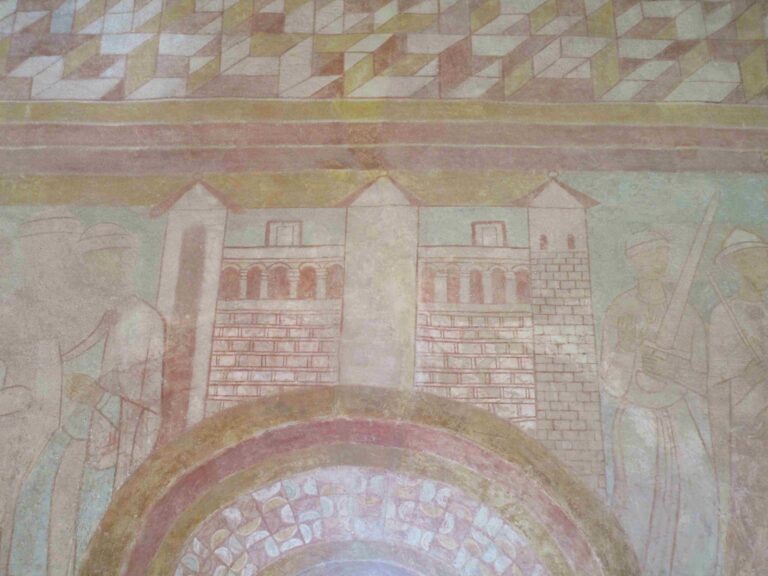

Fresken der Kirche von Råsted (um 1125)

In der Dorfkirche von Råsted auf Jütland hat sich eine der ältesten Wandmalereien Dänemarks am Originalstandort erhalten. Sie wurden mit naturwissenschaftlicher Methodik ziemlich genau auf die Zeit um 1125 datiert. Damit ist dies die älteste erhaltene Wandmalerei eines Neuen Jerusalem nicht allein in Dänemark, sondern in ganz Skandinavien. Erst im

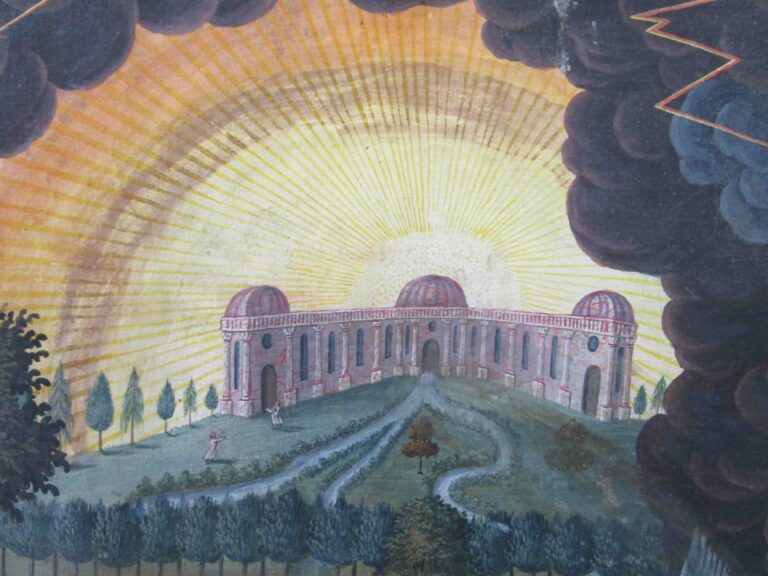

Zweiwegebild-Illustrationen aus dem deutschen Sprachraum (19. Jh.)

Wirklich populär als Massenware wurden diese Zweiwegebilder im 19. Jahrhundert, als kolorierte Lithographien die Kirchräume und Wohnstuben schmückten. Am Beginn einer ganzen Reihe von Zweiwegebildern aus der Schweiz steht diese kolorierte Handzeichnung aus Eriswil bei Bern (Museum der Kulturen Basel, Inventarnummer VI 61756). Sie entstand um 1800 und ist insgesamt

Sieger Köder (1925-2015): St. Johannes in Piflas (1999)

Zwischen 1995 und 1999 schuf der Theologe und Maler Sieger Köder (1925-2015) sechzehn große und vier kleine Bildfenster, wovon das letzte der linken Seite vor dem Altar das Himmlische Jerusalem zeigt. Die Serie findet sich in der römisch-katholischen Filialkirche St. Johannes in Piflas unweit von Landshut in Niederbayern. Unten ist,

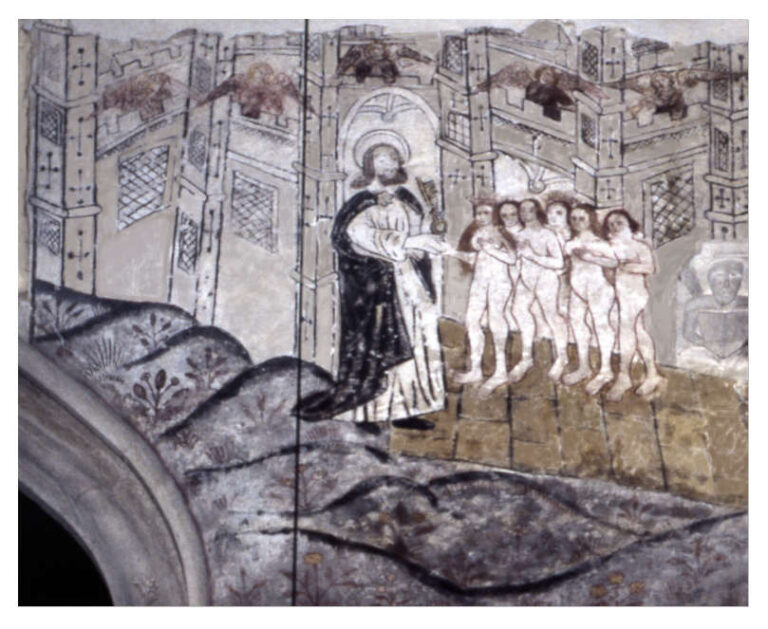

Weltgericht aus der All-Saints-Church in Broughton (15. Jh.)

Die All-Saints-Church des Dorfes Broughton in der Grafschaft Cambridgeshire bzw. dem Bistum Ely zeigt das Jüngste Gericht auf einem gewaltigen Fresko von zwanzig Quadratmetern. Wie üblich, ist auf der linken oberen Seite das Himmlische Jerusalem zu sehen, hier in manieristischer Ausgestaltung mit vielen Details. Vor dem rundbogigen Eingangstor befindet sich

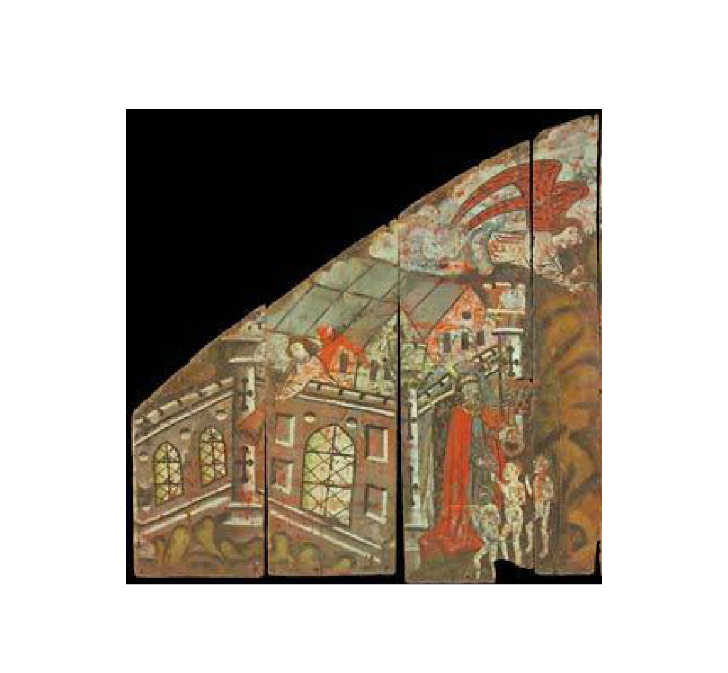

„Lewes Group“: Weltgericht aus St Botolph in Hardham (um 1110)

St Botolph in Hardham (Sussex), eine Kirche im Stil anglo-normannischer Architektur, ist berühmt für seine Ausmalungen um das Jahr 1110. Ausgeführt wurden sie von einer Künstlergemeinschaft, der man den Namen „Lewes Group“ gegeben hat, die auch in den Kirchen von Clayton, Coombes, Plumpton und Westmeston tätig war. Gesichert ist, dass

Weltgericht aus St John the Baptist in Clayton (1066-1100)

Teile der kleinen Gemeindekirche St John the Baptist in Clayton (West Yorkshire) wurde von den Angelsachsen um 1066 errichtet. Berühmt ist die Kirche für ihre frühromanischen Wandmalereien, die auf die Jahre zwischen 1066 und 1100 datiert werden. Für den englischen Raum sind sie einzigartig. Denn wenn auch in England zu

Stundenbücher-Kalender aus MS Latin 18014 (um 1375), MS Latin 18014 (um 1400), MS Latin 10483 (um 1400), MS Latin 919 (1409) und MS Rothschild 2529 (1400-1430)

Ein Stundenbuch (lat. Horarium) war ein Gebets- und Andachtsbuch für Laien, vorgesehen eben für die Stunden, die man dem Gebet (und diesem Buch) widmete. Stundenbücher galten und gelten als Glanzstücke der mittelalterlichen Buchkunst, da sie oft mit aufwendigem Buchschmuck versehen waren. Manche – nicht alle – der Stundenbücher haben am

Hans-Gottfried von Stockhausen (1920-2010): St. Katharinen in Hamburg (1956)

Die Zerstörung der Hamburger Altstadt im Zweiten Weltkrieg mag vielen Zeitgenossen, die noch stärker in biblischen Bildern dachten als Generationen später, wie eine Apokalypse vorgekommen sein. Von daher wundert es nicht, dass sich in Hamburger Kirchen der Nachkriegszeit viele Kunstwerke mit Bezug zur Apokalypse finden lassen (so in der St.

MS Français 1577: Guillaume de Digullevilles „Pélerinage de la vie humaine“ (um 1350)

Zu den frühen Ausgaben zählt diese „Pélerinage de la vie humaine“, die wohl noch zu den Lebzeiten des Poeten um 1350 hergestellt wurde und schon von daher von besonderem Interesse ist. Der Band befindet sich unter der Signatur MS Français in der Französischen Nationalbibliothek in Paris. Von der Ausführung her

Helmut Ammann (1907-2001): Lutherkirche in München-Giesing (1958)

In München-Giesing befindet sich die evangelische Lutherkirche. Dort wurden von dem Künstler Helmut Ammann (1907-2001) in Zusammenarbeit mit Pfarrer Walther Hennighaußen seit 1954 drei neue Glasfenster für den Chor der Kirche entworfen. Wegen anderer Projekte Ammanns wurden die Fenster erst im Jahr 1958 in der Glaswerkstatt Joseph P. Bockhorni in

Weltgericht aus St James the Great in South Leigh (15. Jh.)

Die Wandmalereien in der Kirche St James the Great von South Leigh in Oxfordshire datieren aus dem 15. Jahrhundert, als die Kirche umgebaut und erweitert wurde. Die Malereien umfassten ursprünglich das Jüngste Gericht, die sieben Todsünden, den Heiligen Michael, eine Verkündigungsszene und den Heiligen Clemens. Das Himmlische Jerusalem findet sich

Weltgericht aus St Mary the Virgin in Bacton (um 1487)

Während sich auf einigen Darstellungen des Jüngsten Gerichts unter den Auferstandenen auch der Papst in das Himmlische Jerusalem flüchtet, so gibt es auch (wenige) Wandbilder, auf denen Petrus als erster Papst die Auferstandenen begrüßt und durch das Tor geleitet (vgl. Briesen im Spreewald). Das ist der Fall in der anglikanischen

Weltgericht in St James in Dauntsey (um 1480)

Im Verhältnis zum Kirchenraum ist das Wandgemälde der ursprünglich normannischen Kirche St James in Dauntsey (Grafschaft Wiltshire in England) außergewöhnlich groß. Es ist auf breiten Eichendielen aufgemalt und war über Jahrhunderte abgebaut und in der Kirche vergraben. Dort hat es sich jedoch erstaunlich gut konserviert. Erst im 19. Jahrhundert wurden

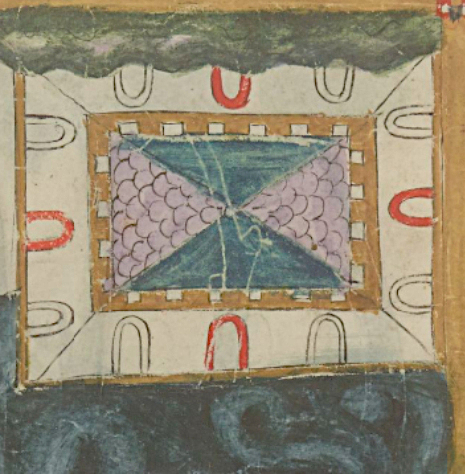

MS Latin 688: Apokalypsehandschrift (14. Jh.)

Leider ist die Handschrift MS Latin 688 aus der Französischen Nationalbibliothek (Paris) wenig bekannt und so gut wie unerforscht. Sie entstand in Savoyen. Dort war man inzwischen in der Lage, die englischen Apokalypsen der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gekonnt zu kopieren, und langsam verlagerte sich das Zentrum der qualitätvollen

MS Français 155: Bibelausgabe (um 1320)

Diese mittelalterliche Edition ist ein Werk des Mönchs und Bibelübersetzers Guyart des Moulins (1255-1322). Er ist berühmt als Autor der ersten Bibelübersetzung ins Französische, der Bible Historiale. Dieser Band beinhaltet auf vier Miniaturen die Gottesstadt in einer doch variantenreichen Gestaltung. Er ist heute eine der frühen erhaltenen Bibelausgaben in französischer

Alexandre Cingria (1879-1945): Notre-Dame du Valentin in Lausanne (1933)

Die Zahl der Buntglasfenster in der Schweiz ist, aus verschiedenen Gründen, überschaubar. Daher ist die früheste Darstellung des Himmlischen Jerusalem aus dem Jahr 1933, also noch relativ jung, etwa im Verglich mit älteren Werken aus England oder Frankreich. Relativierend muss

Isabelle Tabin-Darbellay (geb. 1947): Fenster aus Notre Dame de l’Assomption in La Neuveville (1997)

Ein Fenster „Jérusalem Céleste“ findet sich in der römisch-katholischen Kirche Notre Dame de l’Assomption (Mariä Aufnahme in den Himmel) im schweizerischen La Neuveville am Rand des Juragebirges im Kanton Bern. Der Bau war 1954 mit einfachen Mitteln errichtet worden, und

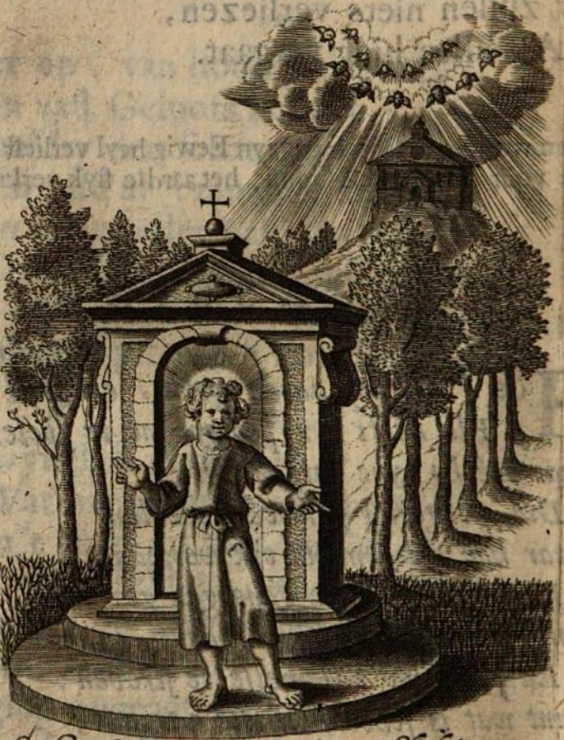

Philippus Endlich (1700-1768): „Der Glaube an das Licht“ (1709)

„Zegepraal der goddelyke liefde“ („Triumph der göttlichen Liebe“) lautet der originale Titel eines Bandes des Dichters Jan van Hoogstraten (1662-1736), der erstmals 1709 in Gouda von Lucas Kloppenburg, dann in zweiter Auflage 1728 von Johannes Ratelband in Amsterdam herausgebracht wurde.

Totenbuch der Tübinger Stiftskirche: Einträge zu Friderika G. Märklin (1768), Adam Schöpf (1770), Christina Friderika Märklin (1772)

Totenbücher waren, ähnlich wie die Leichenpredigten, eine Form des Andenkens an das fromme und weltliche Leben für die Hinterbliebenen, auch hatten die Dokumente rechtliche Funktion und wurden im Pfarramt aufbewahrt. Ein besonders schönes Exemplar mit handkolorierten Zeichnungen hat sich aus

Yves Voirol (1931-2015): Rundfenster aus der Kirche Saint-Germain in Moutier (2000)

Die reformierte Kirche Saint-Germain in Moutier im schweizerischen Juragebirge besitzt abstrakte Fenster des Glasmalers Yves Voirol (1931-2015). Sie entstanden in Etappen zwischen 2000 und 2002 und wurden zum großen Teilen aus Mitteln der Gemeinde ermöglicht. Unter ihnen zeigt das runde

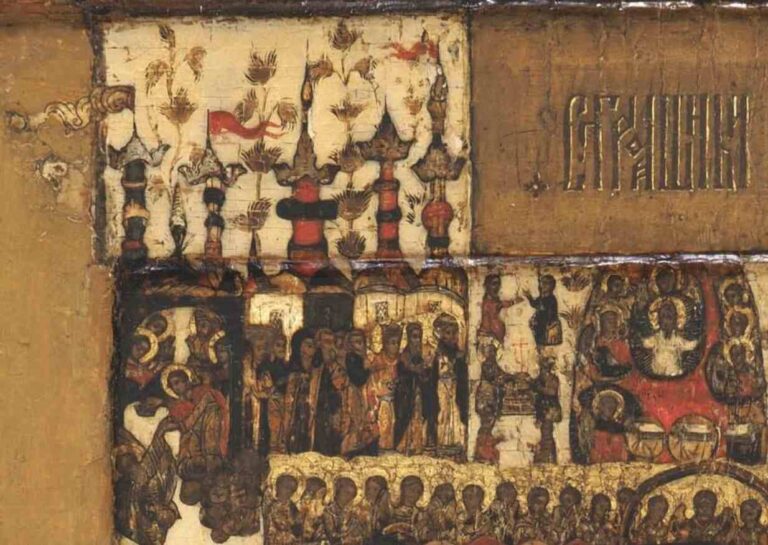

Weltgericht aus Südrussland (um 1620)

Hin und wieder gelingt es Museen, Kunstwerke aus Privatsammlungen zu erlangen, die unser kunsthistorisches Wissen erheblich erweitern. Sicherlich trifft das im vorliegenden Fall zu. Über die Ikone liegen überraschend viele Informationen vor: Entstanden ist das Werk um 1620 in Russland

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.