LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

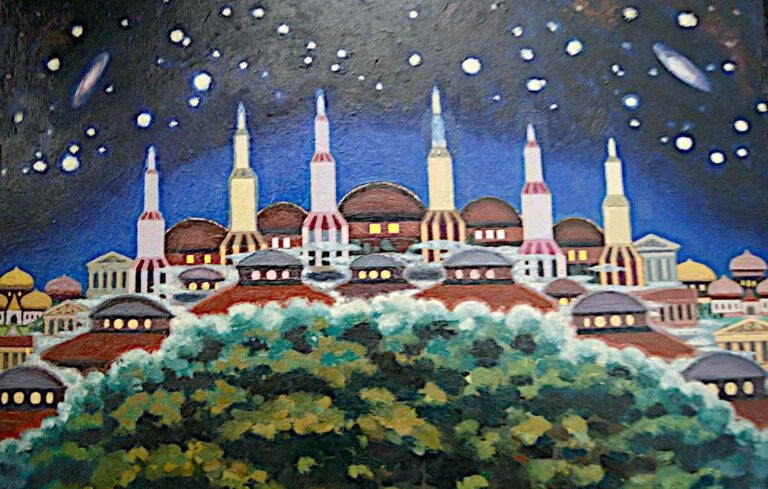

Drei spätbarocke Arkadenjerusalems aus Russland (um 1780)

In der Frühen Neuzeit wurde auf russischen und ukrainischen Ikonen das Himmlische Jerusalem immer öfter und vor allem immer detaillierter in Form von aneinander oder übereinander gesetzten Arkaden dargestellt. Im Rokoko, der in Russland einige Jahrzehnte später als in Westeuropa aufkam, wurde das Arkandenjerusalem zu einer manieristischen Pagodenanlage, mit verspielten

Rudolf Heltzel (1907-2005): Lauretanische Madonna aus Bad Wilsnack (um 1962)

Auch Brandenburg hat eine Maria Immaculata. Man findet sie ausgerechnet in der evangelischen Wunderblut- und Wallfahrtskirche von Bad Wilsnack (Brandenburg). Dort muss man allerdings erst einmal suchen; das Kunstwerk hat Platz gefunden im rechten Seitenschiff in einer Wandnische, die rückwärtig zur Gemeinde bzw. zum Ausgang liegt. Wer allerdings Bad Wilsnack

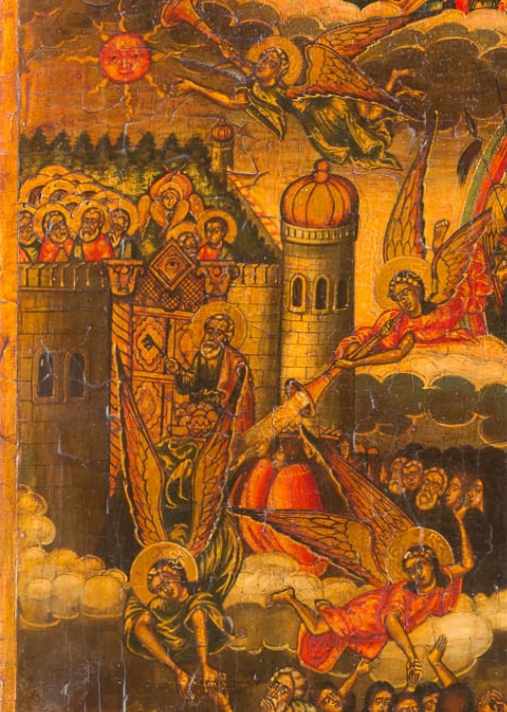

Moskauer Psalter (17. Jh.)

Unter der Signatur F.98 Nr. 201 verwahrt die Russische Staatsbibliothek einen frühneuzeitlichen Psalter mit Interpretationen verschiedener Kirchenväter, gesammelt u.a. von Metropolit Nikita von Heraclius. Diese Sammlung wurde im 17. Jahrhundert abgeschlossen und in Leder gebunden. Die in dem Band befindlichen Temperazeichnungen verschiedener Illustratoren werden dem Moskauer Barock zugeordnet. Zunächst hat

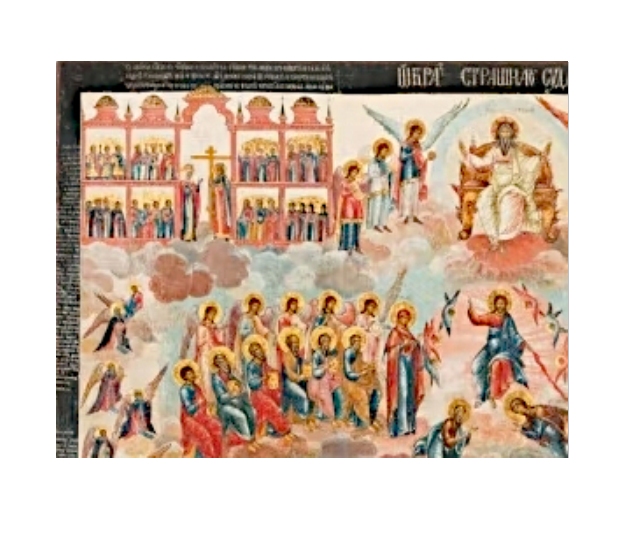

Weltgerichtsikonen aus Russland (um 1990)

Das 20. Jahrhundert hat Russland nur sehr wenige neue Ikonen hervorbringen lassen, da viele Jahrzehnte die russisch-orthodoxe Kirche sich im Niedergang befand. Erst mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden wieder russisch-orthodoxe Kirchen und Klöster aufgebaut, für die man auch neue Ikonen benötigte. Zudem war es jetzt möglich, Ikonen und andere

Carlo Bonacina (1905-2001): Santa Maria Assunta in Cappella (1947)

Die römisch-katholische Kirche Santa Maria Assunta ist die Pfarrkirche von Cappella, einem Ortsteil von Lavarone im Trentino. In der schlichten neoromanischen Kirche bestimmen den künstlerischen Eindruck die Buntglasfenster, die sich beidseitig des Seitenschiffes in etwa vier Meter Höhe entlang ziehen. Es sind insgesamt achtzehn einflügelige Arbeiten. Sie wurden von Carlo

Joseph Chauvel: Rosenkranzfenster aus Notre-Dame in Vitré (1870)

Zu sehen ist ein kleiner Ausschnitt an der unteren rechten Ecke eines meterhohen Kirchenfensters. An dieser Position findet man meistens auch Datierungen oder weitergehende Angaben zum Hersteller, hier die Jahresangabe 1870. Das gesamte Fenster wie auch der Ausschnitt präsentiert sich im neogotischen Historismus. Frankreich hat auf diesem Gebiet viel zu

Claudius Lavergne (1815-1887): Rosenfenster von Saint-Similien in Nantes (1887)

Die römisch-katholische Kirche Saint-Similien ist eine Kirche in Nantes (Bretagne) im Stadtteil Hauts-Pavés-Saint-Félix. Sie ist dem Heiligen Bischof Similien von Nantes gewidmet, der hier auch begraben ist. Der Bau ist mehrfach verändert, vergrößert und wieder verkleinert worden, die Fenster stammen überwiegend aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Hauptfenster

Porta Coeli aus St Charles‘ Borromeo in Liverpool (1919)

England hat einen überaus reichen Bestand von Buntglasmalereien aus dem 20. Jahrhundert vorzuweisen, darunter auch solche aus der römisch-katholischen St Charles‘ Borromeo Church in Liverpool. Die Widmung an den Heiligen Karl Borromäus (1538-1584) entsprach dem damaligen Wiedererstarken der römisch-katholischen Konfession im 19. Jahrhundert in England ebenso wie zur Zeit der

Maria Immaculata aus der Kapelle in Le Croisic (um 1880)

Um 1540 wurde auf Initiative Raoul Karahès, eines wohlhabenden örtlichen Reeders, eine Kapelle in dem aufstrebenden Badeort Le Croisic erbaut. Es geschah an der Stelle, wo einer Legende nach die Taufe der ersten Bewohner im 6. Jahrhundert durch den Bischof Félix stattgefunden haben soll. Man findet den Bau nicht im

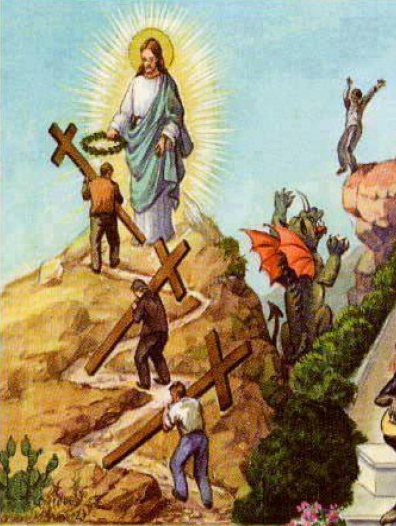

„Bruderschaft der Theologen O Sotir“: Zweiwegebilder (1960er Jahre)

Die sogenannte „Bruderschaft der Theologen O Sotir“ wurde im Jahr 1960 in Athen von der klösterlich organisierten orthodoxen christlichen Bruderschaft „Das Leben“ gegründet. Der erste Leiter war Archimandrit Georgios Dimopoulos, der etwa sechzig Mitgliedern vorstand. Es handelt sich um eine orthodoxe christliche Bruderschaft. Die Mitglieder verpflichten sich, die drei Gelübde

Relief aus Saint Firmin in Vignacourt (um 1550)

Bei der Collage mit den zwei Symbolen handelt es sich um Ausschnitte eines farbigen Reliefs aus Frankreich, die sich in der Kirche Saint Firmin in Vignacourt (Departement Somme) erhalten haben. Dort findet man das Kunstwerk an der Nordwand der Kapelle zur Jungfrau in der Kirche Saint Firmin. Die Kirche ist

Munich Studio of Chicago: St John in Des Moines (1927)

Der US-amerikanische Bundesstaat Iowa ist bislang nicht mit Werken des Jerusalemsmotivs aufgefallen. Das erste hochwertige Kunstwerk diesbezüglich findet man in der Hauptstadt Des Moines. Dort wurde nach mehrjähriger Vorplanung und mehreren Bauabschnitten in Dezember 1927 endlich der neue Kirchenbau der 1905 gegründeten römisch-katholischen St.-Johns-Gemeinde fertiggestellt und eingeweiht. In den USA

Max Huber (1927-2005): „Baum des Lebens. Himmlisches Jerusalem“ (1965)

Der schweizerische Maler und Zeichner Max Huber (1927-2005) schuf diese Ölmalerei im Stil des Surrealismus im Jahre 1965. Sie firmiert unter dem zweiteiligen Titel „Arbre de vie. Jérusalem céleste“ („Baum des Lebens. Himmlisches Jerusalem“). Auf dem 104 x 64 Zentimeter großen Bild ist unten ein gewaltiger Baum dargestellt (hier nicht

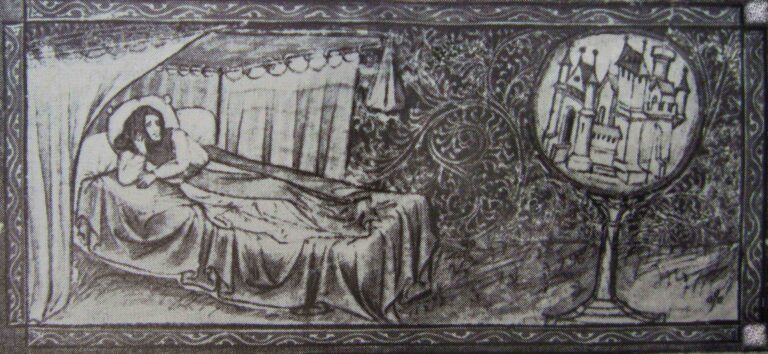

MS Raccolta Durazzo, 11-13, AI 11-13: „Pélerinage de la vie humaine“ des Guillaume de Digulleville (1390)

Eine Miniatur aus einer französischen Ausgabe der Pélerinage des Guillaume de Digulleville, bei der eine Herkunft aus Nordfrankreich mit dem dortigen Einfluss englischer Malerschulen vermutet wird, ist auf das Jahr 1390 datiert. Die Darstellung des bequemen Bettes links und des davor stehenden luxuriösen Standspiegels mit dem darauf erscheinenden Himmlischen Jerusalem

Ingegerd Holland: Weißes Antependium (1987)

In den letzten Jahrzehnten sind immer wieder Paramente mit dem Himmlischen Jerusalem vorgelegt worden, etwa von Sabine Bretschneider (2005), Nikolaus Bette (2006) oder Meike Löffel (2013). Die Popularität lässt sich in allen Konfessionen feststellen, die genaueren Gründe sind schwieriger zu bestimmen und könnten letztlich nur von den Auftraggebern dieser Werke

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Johanneskirche in Münchingen (1967)

Im Jahr 1968 fand am Erntedankfest die Einweihung der neuen Chorfenster statt, die Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) aus Stuttgart für die evangelische Johanneskirche in Münchingen, eine Stadt nördlich von Stuttgart gelegen, ein Jahr zuvor entworfen hat. Angefertigt wurde die Glasarbeit dann

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): evangelische Christuskirche in Maisenbach (1967)

Die Bauunterlagen belegen: Schon vor Grundsteinlegung der evangelische Christuskirche in Maisenbach (nördlicher Schwarzwald) stand fest, dass in diesem Kirchenneubau die Tore des Himmlischen Jerusalem als Glasfenster eingesetzt werden sollten. Die ganze Architektur des Neubaus ist daraufhin ausgerichtet. Zunächst war Adolf

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): evangelische Kirche von Glems (1967)

Auf diesem schmalen Rundbogenfenster windet sich eine lange Reihe von Menschen von unten nach oben. Dargestellt ist die Menschheitsgeschichte nach der Bibel. Es beginnt mit der Vertreibung aus dem Paradies und endet zunächst an einer Krippe. Von hier, also der

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): evangelische Martinskirche in Rötenbach (1966)

Die Martinskirche in Rötenbach (Schwarzwald) wurde 1966 mit Glasfenstern durch Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) ausgestattet. Bei meinem Besuch der Kirche hingen im Vorraum etwa zehn Seiten Text aus mit Informationen zur Geschichte und Kunst der Fenster, auf die ich mich im

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): evangelische Kirche von Altshausen (1966)

Die Gemeinde Altshausen befindet sich im nördlichen Landkreis Ravensburg zwischen dem Donautal und Bodensee. Die dortige evangelische Kirche wurde 1881 fertiggestellt. 1966/67 erlitt das Bauwerk eine radikale Purifizierung: Das kunstvoll geschmückte Gewölbe verschwand unter einer schlichten Zwischendecke. Der neogotische Taufstein,

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): evangelische Christuskirche in Mitteltal (1965)

So wie hier ist bis 1965 das Himmlische Jerusalem noch niemals dargestellt worden. Die Grundform ist das Oval, allerdings nur ansatzweise, denn seine beiden Enden laufen nicht rund, sondern spitz zu. Vier Tore sind oben gesetzt, sechs unten, an den

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.