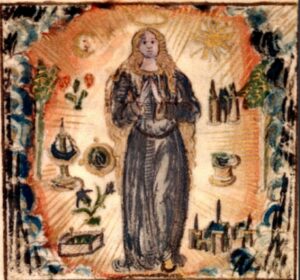

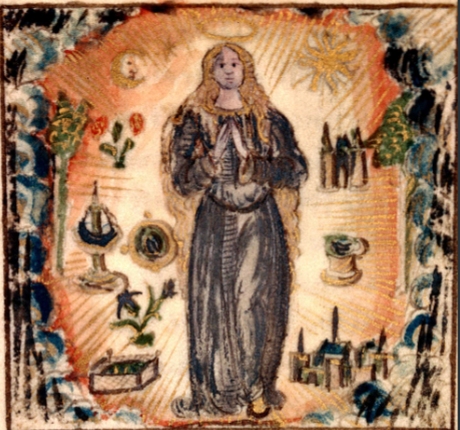

MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

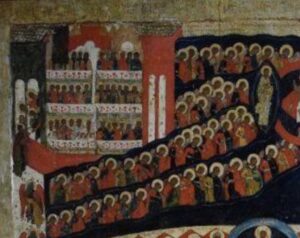

Mönch Palladius „Predigt über die Wiederkunft Christi“ (um 1760)

Weltgericht aus Melaya Guba (18. Jh.)

LETZTER BEITRAG

MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

In der Mitte des 16. Jahrhundert war das Thema Tota Pulchra, also die Maria Immaculata mit ihren Symbolen der Reinheit nach der Lauretanischen Litanei, längst etabliert. Die großen Stundenbücher waren geschrieben, das Thema findet sich

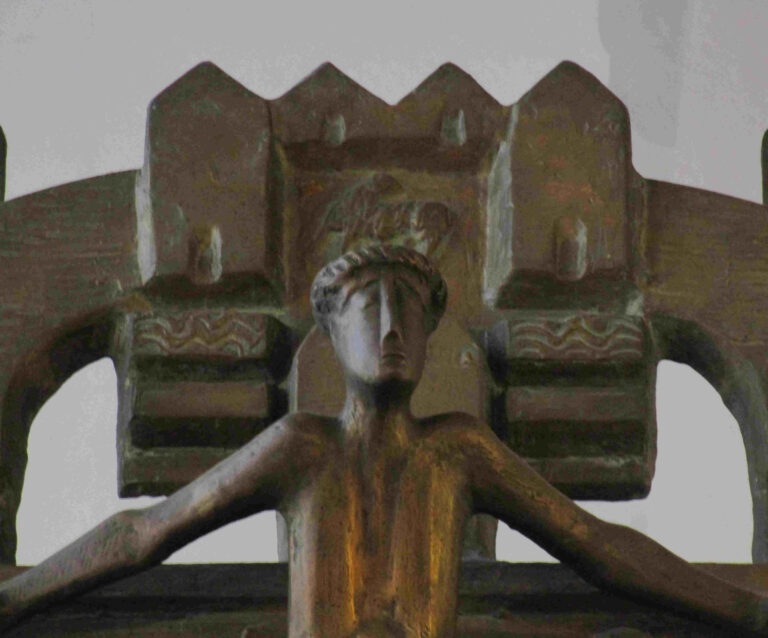

Hildegard Bienen (1925-1990): Schmuckkreuz aus St. Johannes Evangelist, Gelsenkirchen (1974)

Hildegard Bienen (1925-1990) ist mit Sicherheit eine Künstlerin, die das Himmlische Jerusalem ungewöhnlich oft entworfen hat und über Jahre hinweg dazu eine ganz eigene Formsprache entwickelt hat. Eine eigenständige Werkgruppe sind dabei sogenannte Schmuckkreuze, die über den Altar oder anderswo in der Kirche aufgehängt werden. 1970 fertigte sie ein solches

Corvinus-Graduale aus Frankreich (um 1480)

Ein Graduale ist ein liturgisches Gesangbuch. Diese waren im Mittelalter oftmals prachtvoll ausgestattet. Ein Meisterwerk ist das Corvinus-Graduale, entstanden um 1480. Ein oder mehrere unbekannte Miniaturisten aus Frankreich waren an diesem Werk beteiligt, welches zu der Bibliothek des Königs Matthias gehörte und heute Eigentum der Széchényi-Nationalbibliothek in Budapest ist (Cod.

Walter Jac Maris (1900-1996): Monumentum mortuorum in Nijmegen (1949)

Bei der Wandgestaltung der Gedenkhalle vor der ehemaligen Dominikanerkirche an einer der Ecken des Albertinums in Nijmegen (dem „Monumentum mortuorum“) handelt es sich um ein grobes Mosaik in Gestalt eines Keramikreliefs. Dieses wurde in eine Wandnische eingesetzt und ist am Rand mit einem dreifachen Fries aus Backstein umzogen. Hier wird

Diebolt Laubers Werkstatt: „Barlaam und Josaphat“ (1469)

Diebolt (auch Diebold) Lauber (geb. vor 1427, gest. nach 1471) betrieb Mitte des 15. Jahrhunderts im elsässischen Hagenau eine Schreiberwerkstatt und einen florierenden Handschriftenhandel. Hier wurde billige Massenware von Schreib- und Zeichenknechten hergestellt; auf Qualität wurde weniger Wert gelegt, sondern Gebrauchsgrafik produziert. Aus der Produktionsstätte Lauber gingen mindestens 80 überwiegend

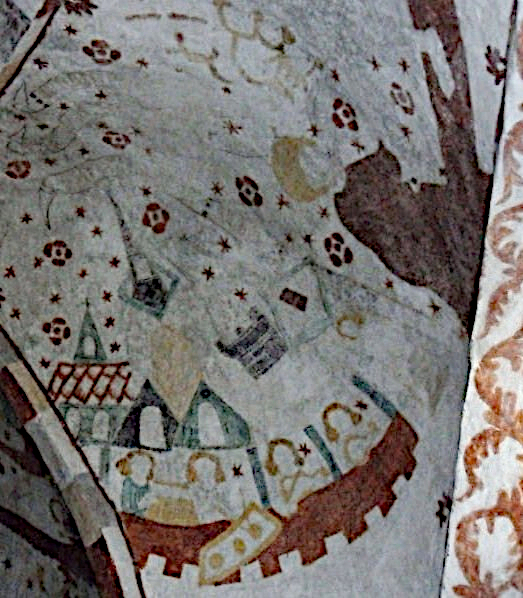

Everlövsmästaren: Fresken aus Kageröd (1475-1500)

Der schwedische Malermeister mit dem Notnamen Everlövsmästaren war in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts aktiv. Als sein Meisterwerk gilt die Ausmalung der Kirche von Everlös in Skåne, die dem Maler seinen Namen gab. Für das Motiv Himmlisches Jerusalem sind jedoch drei andere von ihm ausgemalte Bauwerke von Bedeutung: die

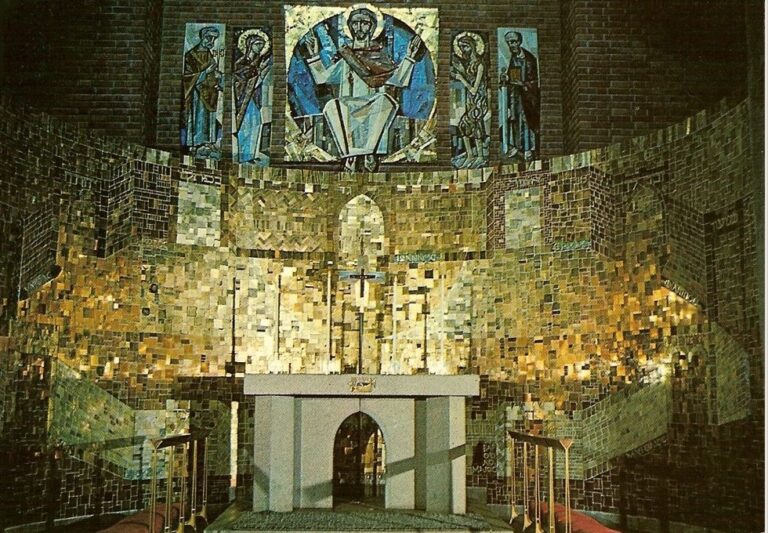

Olof Herman Kälde (1936-2014): Kila-Kirche (1967)

Bengt Olof Herman Kälde, geboren 1936 in Uppsala, gestorben 2014, war ein schwedischer Künstler auf dem Gebiet der Mosaikkunst und Glasmalerei. In den 1950er Jahren hat er als einer der wenigen Ausländer an der Kunstakademie in München studiert, dann auch im Kloster Chevetogne bei Namur, in Rom, Athen und auf

Helga Trossen: Maria vom Frieden in Homburg (1968)

Das gewaltige Altarmosaik von Helga Trossen zeigt das Reich Gottes aus der Offenbarung des Johannes. Ihr Werk schmückt den Altarbereich der römisch-katholischen Pfarrkirche Maria vom Frieden in Homburg im Saarland, die von 1954 bis 1956 erbaut wurde. Entsprechend dem Namen der Kirche beschloss man etwa zehn Jahre nach Fertigstellung, das

Josef de Ponte (1922-2006): Kirche Zum Heiligen Kreuz in Darmstadt (1965)

Die Darmstädter Pfarrkirche Zum Heiligen Kreuz, eine ehemalige Deutschordenskirche, wurde im Dezember 1965 geweiht. Chor und Schiff des römisch-katholischen Gotteshauses bilden einen Einheitsraum mit einer durchgehenden, mehrflächigen Holzdecke. Das Altarbild ist der künstlerische Mittel- und Höhepunkt der Kirche. Auf dem zentralen Mosaik ist ein triumphierender, verklärter Christus vor der himmlischen

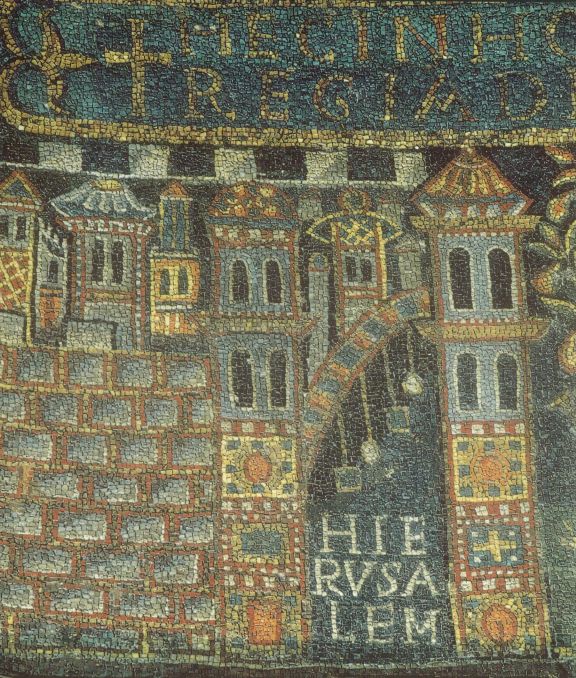

Santa Maria in Trastevere in Rom (12. Jh.)

Das Motiv des Lämmerfrieses war in Rom noch im 12. und 13. Jahrhundert in Gebrauch, nachdem es in der Spätantike in Rom erfunden worden war. Das zeigen Darstellungen u.a. in Santa Maria in Trastevere. Dort ist das Himmlische Jerusalem nun an der rechten Seite zu finden, ebenso wie in dem

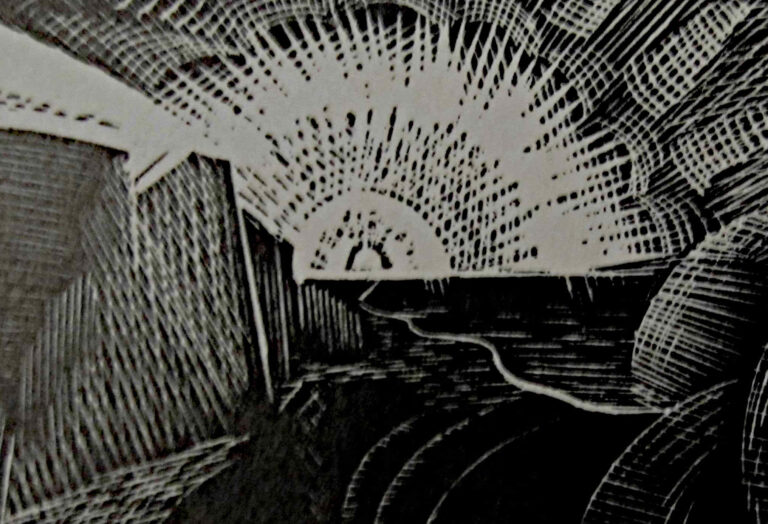

Gertrude Hermes (1901-1983): Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1928

In London erschien bei dem Verlag Cresset-Press 1928 eine hochwertige Ausgabe des ersten Teils von „Pilgrim’s Progress“ mit schwarzweißen Arbeiten von Blair Hughes-Stanton (1902-1981) und Gertrude Hermes (1901-1983). Die expressive Ausarbeitung mit dem Neuen Jerusalem als Lichterscheinung am Horizont eines langen Pilgerweges ist der Seite 65 zugeordnet und ist ein

Jan Thorn Prikker (1868-1932): Glasfenster aus Heilige Dreikönige, Neuss (1927)

Zwei Glasfenster zum Thema Himmlisches Jerusalem haben sich in der römisch-katholischen Kirche Heilige Dreikönige in Neuss am Niederrhein erhalten. Die Fenster aus blauem, rotem, aber auch gelbem und hellgrünem Antikglas, Blei und Schwarzlot befinden sich im Obergaden der Kirche an der linken Seite vom Eingang aus gesehen. Dargestellt sind figürliche

Alfred Heller (1924-2012): Glasfensterfronten von St. Wolfgang in Bamberg (1967)

Die metergroßen Fensterwände im Schiff der römisch-katholischen Kirche St. Wolfgang in Bamberg (Oberfranken) umfassen das Kircheninnere von zwei Seiten. Es ist transparentes Glas, welches innen etwas von der äußeren Umgebung, außen etwas vom Inneren zeigt, je nach Lichtverhältnissen in unterschiedlicher Stärke. In die zwei Glaswände des Kirchenschiffs zu je fünf

Edward Burne Jones (1833-1898): St Paul in Rom (1885)

Das Mosaik wurde im Jahr 1885 von dem Engländer Edward Burne-Jones (1833-1898) vollendet. Man findet es in Rom, in der Kirche St Paul. Diese Kirche „St Paul’s within the Walls“ ist der römische Sitz der American Episcopal Church of Rome, errichtet im Jahr 1873 als erste nicht-römisch-katholische Kirche in der

Heinz Lilienthal (1927-2006): Kirchentür in Lengerich-Stadtfeldmark (1962)

Die 1960er Jahre waren Jahre der Mosaikkunst. So wurden nicht nur Wände oder Decken mit Mosaiken ausgestattet, sondern sogar Türen. Eine solche mit dem Motiv des Himmlischen Jerusalem findet sich in der evangelischen Johanniskirche in Lengerich-Stadtfeldmark bei Osnabrück. Sie ist eine Arbeit des Lesumer Künstlers Heinz Lilienthal (1927-2006), der in

Gerichtsdarstellung: Apsismosaik aus S. Pudenziana in Rom (um 390)

Eine sehr frühe Darstellung des Himmlischen Jerusalem bleibt in sich widersprüchlich: Befindet sich Christus mit den Aposteln hier nun im oder vor dem Himmlischen Jerusalem? Für eine Szene vor der Stadt spricht die halbkreisförmige Anordnung der Bauten im Hintergrund, die sich über einem bedachten Arkadengang erheben. Für eine Szene in

Alois Plum (1935-2024): Chorfenster der Christuskirche in Neunkirchen (1984)

Für die evangelische Christuskirche in der saarländischen Stadt Neunkirchen hat um 1980 Alois Johannes Plum (1935-2024) neue Fenster entworfen. Die Herstellung erfolgte dann 1984 durch die Manufaktur Derix in Taunusstein, der Einbau durch die Firma Binsfeld aus Trier. In dem

Wolfgang E. Fentsch (1925-1968): Christuskirche von Plettenberg (1953)

Dieses Buntglasfenster in dunkler Tönung zeigt eine Gottesstadt ohne Ummauerung, aber doch mit einigen bemerkenswerten Details: Oben schwebt über der Stadt das Christuslamm, eingefasst von einem halbrunden Nimbus. Von ihm strömt der Lebensfluss nach unten. Dazwischen erscheinen immer wieder Weintrauben

Jacques Richard Sassandra (geb. 1932): Apokalypsezyklus (1980)

1980 erschien, begleitend zu einer Ausstellung, der opulente Bildband „Apokalypse“, in dem eine Serie zur Johannesoffenbarung in deutscher und französischer Sprache vorgestellt wird. Dieser Apokalypsezyklus war ein besonderes Projekt des Wuppertaler Oncken-Verlags, der sich auf Werke von Baptisten spezialisiert hatte

Miquel Bestard (1592-1633): Ölmalerei „Maria Immaculata“ (1614)

Miquel Bestard (1592-1633) kam 1615 zu Wohlstand durch die Heirat von Aina, ein Waisenkind des Notars Josep Batle, was ihnen eine beträchtliche Mitgift von vierhundert Pfund in Form von Immobilien in die Ehe einbrachte. Zwischen 1623 und 1630 taufte das

Gotthold Riegelmann (1864-1935): Portal der Erlöserkirche in Bad Homburg (1908)

Die Erlöserkirche der hessischen Stadt Bad Homburg ist äußerlich an die rheinische Romanik angelehnt und im Inneren im neobyzantinischen Stil ausgeschmückt. Mit dem Gebäude war der Baurat Franz Schwechten (1841-1924) beauftragt, von dem u.a. auch die Gedächtniskirche in Berlin entworfen

Rudolf Dehmel (geb. 1934): Grabstele (um 2000)

Der Steinmetz Rudolf Dehmel entwickelte und pflegte in seinem Schaffen das Motiv der Lebensbrücke, welches er auf sakralen wie auch profanen Bildwerken darstellte: Ein Lebenspfad geht über eine schmale Brücke. Durch eine hellere Steinaderung sieht es an der linken Seite

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.