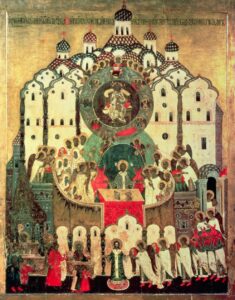

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

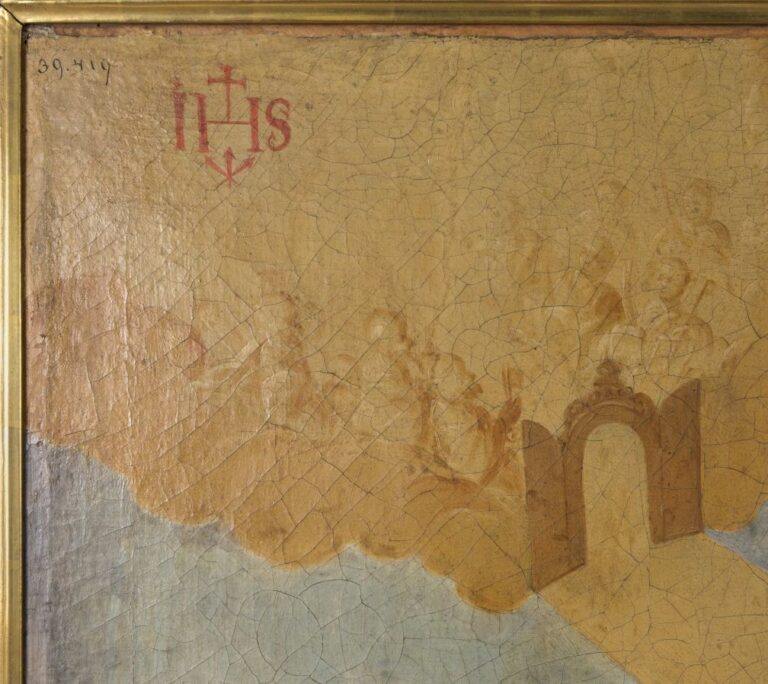

Mikhail Vasilevich Nesterov: „Der Erlöser auf dem Thron“ (1905)

LETZTER BEITRAG

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Diese Temperamalerei auf goldenem Hintergrund hat den Titel „Die Versammlung der Engel“ und wird der russischen Schule der Ikonenmalerei zugerechnet. Sie zeigt eine Art himmlische Liturgie, bei der Engel und Heilige um Christus auf seinem

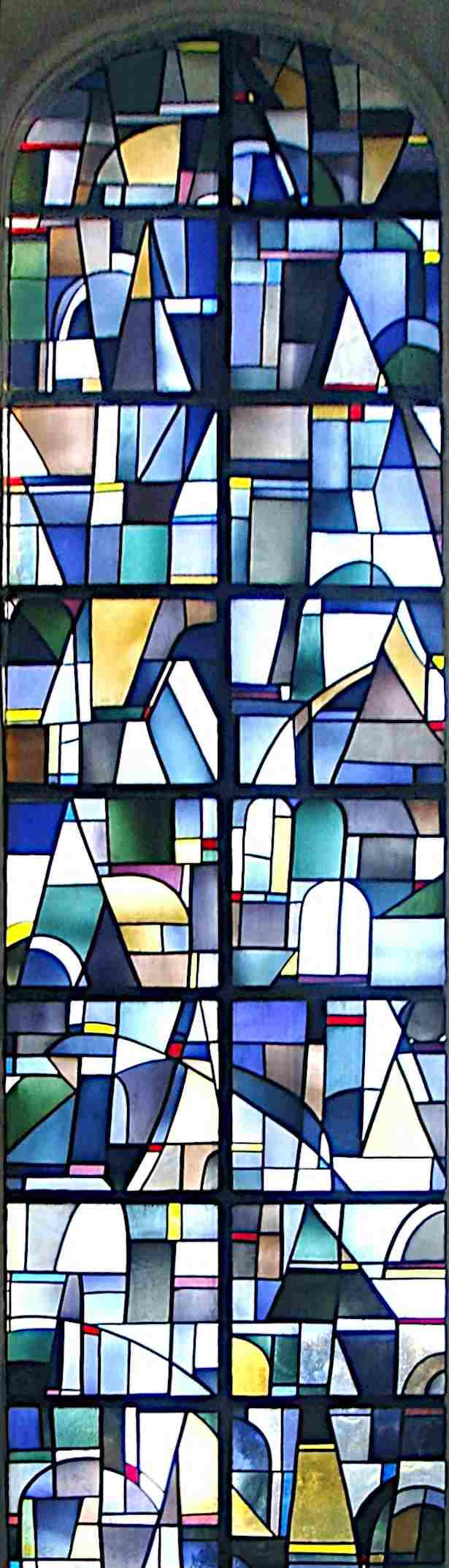

Joachim Klos (1931-2007): Fenster der Pauluskirche in Essen-Heisingen (2003)

Joachim Klos (1931-2007) aus Nettetal am Niederrhein ist ein weiterer Künstler, der sich über eine mehr abstrakte Formensprache dem Thema Neues Jerusalem anzunähern suchte. Seine Arbeit in Essen-Heisingen ist ein Schlusspunkt in seiner Beschäftigung mit dem Himmlischen Jerusalem, welches er vorher in St. Nikolaus, Geldern-Walbeck (1969-70), in St. Antonius, Kevelaer

Kapsel von Brivio aus dem Louvre, Paris (Anfang 5. Jh.)

Die Kapsel von Bivio hat eine elliptische Form und zeigt an ihren Schmalseiten die Tore des Himmlischen Jerusalem. Jeweils zwei niedrige Türme mit einem Kegeldach flankieren ein rundbogiges Tor. Die Quaderung der Stadtmauer ist gut zu erkennen. In ihrer gegenüberliegenden Position und auch in der Themenwahl der übrigen Szenen aus

Willi Jakob (1895-1967): Ehemaliges Buntglasfenster aus St. Michael in Euerfeld (1961)

Der Entwurf mit zahlreichen lose über das Fenster verteilten Toren der Gottesstadt zu dem Thema „Aufstieg des Menschen zum himmlischen Jerusalem“ stammt von dem Kirchenmaler Willi Jakob (1895-1967) aus Würzburg. Es ist eine der letzten Arbeiten des Künstlers und das einzige Mal, dass Jakob das Neue Jerusalem thematisiert hat. Laut

Gozbertus: Rauchfass (um 1100)

Im Trierer Domschatz wird das Gozbertus-Rauchfass aufbewahrt. In diesen Gegenstand wurden einst, als er noch in Gebrauch war, einige Weihrauchkörner auf glühendes Holz gegeben. Bei Prozessionen oder in Messen wurde das Fass dann von einem Ministranten an der Kette geschwenkt, um so den Wohlgeruch des Weihrauchs zu verbreiten. Um den

Jerusalemsleuchter aus St. Felicitas in Vreden (1489)

Über dem Altar der römisch-katholischen Stiftskirche St. Felicitas in Vreden an der Grenze zu den Niederlanden hängt heute ein schmiedeeiserner und vergoldeter Leuchter aus dem Jahre 1489, der ursprünglich zur Ausstattung einer benachbarten Pfarrkirche gehörte. Dieser Leuchter, obwohl kein Radleuchter, stellt als Jerusalemsleuchter die Vision des Himmlischen Jerusalem aus dem

Walter Klocke (1887-1965): St. Augustinus in Gelsenkirchen (1959)

In der Gelsenkirchener Propsteikirche St. Augustinus im Herzen des Ruhrgebiets wurde 1959, also unmittelbar vor der römisch-katholischen Liturgiereform, ein schlichter, aber wohlproportionierter Tabernakel angefertigt. Er stammt von dem Glasmaler und Bildhauer Walter Klocke (1887-1965). Sucht man von diesem Künstler ein weiteres Neues Jerusalem, muss man viele Jahre vor den Zweiten

Josef Henger (1931-2020): Tabernakel der Dreifaltigkeitskirche Ravensburg (1967)

Der 2020 verstorbene Bildhauer Josef Henger (1931-2020) hat mir 2010 eine ganze Reihe seiner Arbeiten mit einem Bezug zum Himmlischen Jerusalem mitgeteilt, großzügig Unterlagen und Fotos zugeschickt, im Laufe der folgenden Monate ist ein intensiver Austausch dazu entstanden. Im einzelnen nannte er folgende Arbeiten (neben Entwürfen, auf die ich hier

Heinz Heiber (1928-2003): Kanzel in Vehrte (1970)

Diese Kanzel – in Blickrichtung links vor dem Altar – ist mit dem Neuen Jerusalem geschmückt. Sie befindet sich in der evangelischen Kirche von Vehrte nahe Osnabrück. Die Tore der Stadt auf ihrer Vorderseite sind quaderförmig mit schimmernder Glaseinlage um ein deutlich hervortretendes Viereck im Zentrum angeordnet. Der massive Block

Reinhold Schröder (1932-2024): Tabernakel aus St. Maria in Wolfhagen (1966)

Von 1966 ist dieser steinerne Tabernakel mit einem Bronzeaufsatz aus der römisch-katholischen Kirche St. Maria in der Stadt Wolfhagen westlich von Kassel. Er befindet sich in einer Konche hinter dem Hauptaltar und ist ein Werk des Bildhauers Reinhold Schröder (1932-2024) aus Lünen, der allein auf drei Tabernakeln das Himmlische Jerusalem

Wolfgang Tümpel (1903-1978): Radleuchter aus St. Nicolai auf Helgoland (1969)

Vermehrt wurden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder Sakralräume mit Radleuchtern ausgestattet. In der römisch-katholischen Kirchenausstattung, wo diese Radleuchter Tradition haben, wurde nach zeitgemäßen Interpretationen gesucht, so vor allem im Bistum Köln, etwa bei St. Laurentius (1962), St. Hedwig (1966/68), Groß St. Martin (1983) oder St. Norbert in

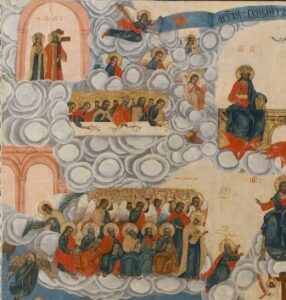

Allegorie aus dem Österreichischen Museum für Volkskunde in Wien (1700-1750)

Das Österreichische Museum für Volkskunde in Wien besitzt eine für das Thema Himmlisches Jerusalem aufschlussreiche Ölmalerei, die bis 2008 im Ursulinenkloster Wiens gezeigt wurde, dann aber ins Depot verlagert wurde (Inventarnummer ÖMV/39.419). Sicheres ist über das Kunstwerk nicht bekannt, man kennt weder den oder die Auftraggeber, die genauere Herkunft, den

Gert van Loon: Weltgerichtsaltar aus dem Dom zu Paderborn (um 1500)

Der Paderborner Dom St. Marien besitzt den Margarethenaltar, einen spätgotischen Flügelaltar mit einer Darstellung des Weltgerichts um 1500. Angefertigt wurde er durch Gert van Loon (auch van Lon, geb. um 1465 in Geseke/Westfalen, gest. 1521 oder später), einem deutschen Malermeister. Man kennt von diesem Meister noch einen Hochaltar des Benediktinerinnenklosters

Josef Welling: Tabernakel aus der ehemaligen Kirche St. Maximilian-Kolbe, Bochum (1978)

Im August des Jahres 1978 schuf der Goldschmied Josef Welling aus Koblenz einen schlichten, aber eindrucksvoll meditativen Tabernakel für die damals neu errichtete römisch-katholische Kirche St. Maximilian-Kolbe in Bochum-Kornharpen (Ruhrgebiet). Ein gusseiserner Mittelteil zeigt im Zentrum das stehende Agnus Dei in einem Tondo. Dieses Detail lässt sich öffnen: Dort befindet

Hildegard Bienen (1925-1990): Altenheim in Essen-Rüttenscheid (1972)

Hildegard Bienen (1925-1990) hat das Himmlische Jerusalem oftmals dargestellt, als Glasfenster, als Schmuckstück oder auch einmal als Grabplatte. Bei Tabernakeln hat sie das Motiv mehrfach ausgewählt. Dieses kaum bekannte Beispiel aus Bronze stammt aus dem Jahr 1972 und wurde in ihrem Atelier in Marienthal (bei Hamminkeln) hergestellt. Es zeigt auf

René Dürrbach (1910-1999): Fenster der Basilika Notre Dame de l’Espérance in Charleville-Mézières (1979)

Der Maler René Dürrbach (1910-1999) vollendete nach 25 Jahren 1979 seine Neuausstattung der Basilika Notre Dame de l’Espérance in Charleville-Mézières (Ardennen). Diese Arbeit von 62 Buntglasfenstern und sechs Okulifenstern einer Gesamtgröße von tausend Quadratmetern ist das Hauptwerk des Künstlers, unter Zuhilfenahme seines Kollegen André Seurre (1902-1977) aus Besançon. Beide begannen

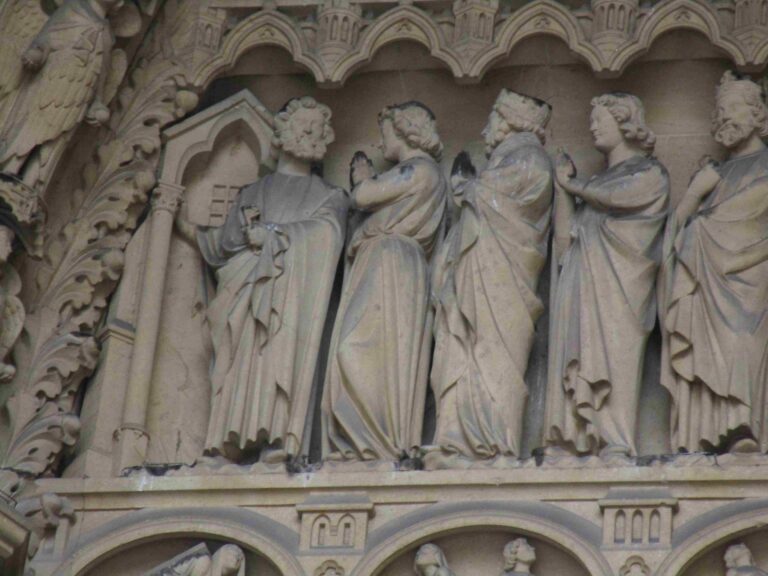

Auguste Dujardin (1847-1925): Tympanon der Kathedrale von Metz (1903)

Die römisch-katholische Kathedrale Saint-Étienne im lothringischen Metz ist etappenweise in den Jahren 1220 bis 1520 errichtet worden. Der Bau gilt als eines der schönsten und größten gotischen Kirchenbauwerke in Frankreich, er ist ein nationales Kulturdenkmal ersten Ranges. Eines seiner Höhepunkte,

Adriaen Isenbrant (1480-1551) bzw. Werkstatt und „Umkreise“: Ölmalereien der Maria Immaculata (um 1530 und spätes 16. Jh.)

Adriaen Isenbrant war ein flämischer Maler, der ab 1510 nachweisbar in Brügge arbeitete und 1551 dort verstarb. Keines seiner Werke ist signiert, so dass viele Unsicherheiten und Zuschreibungen existieren. Seinem Schaffen wird ein Marienaltar zugeschrieben, der sich seit 1862 im

Radleuchter der Christuskirche in Mannheim (um 1911)

Nach dem Jugendstil kam der Art déco, und aus dieser relativ kurzen Stilepoche hat sich in Deutschland zumindest ein Jerusalems-Radleuchter erhalten. Man findet den Kronleuchter in der Mitte des Kirchenschiffs der evangelischen Christuskirche in Mannheim, entstanden um das Jahr 1911.

Sarkophag der Inês de Castro (um 1355)

Der Sarkophag der Inês de Castro befindet sich im Kloster Alcobaça, dem „Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça“. Es handelt sich um ein mittelalterliches, katholisches Zisterzienserkloster in der portugiesischen Stadt, welches 1153 vom ersten König Portugals, Afonso Henriques, gegründet

Guglielmo Caccia (1568-1625): Malereien der Maria Immaculata (1600 und 1600-1625)

Guglielmo Caccia (1568-1625) war ein italienischer Vertreter der Renaissance, der nach seiner Ausbildung in Mailand hauptsächlich kirchliche Arbeiten in seiner Werkstatt in Pavia ausführte. Neben biblischen Themen wie die Brotvermehrung, die Kreuzabnahme Christi oder die Verkündigung Mariens schuf er mehrere

Franz Nüssel (1927-1999): Jerusalems-Leuchter der St.-Nicolai-Kirche in Weiboldshausen (1986)

Die evangelische St.-Nicolai-Kirche der Gemeinde Weiboldshausen gehört zum mittelfränkischen Dekanat Weißenburg. Im Mai des Jahres 1985 bekam der Fürther Goldschmied und Kunsthandwerker Franz Nüssel (1927-1999) vom damaligen Pfarrer Fischer den Auftrag, sich Gedanken zu einem neuen Leuchter für die Kirche

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.