LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

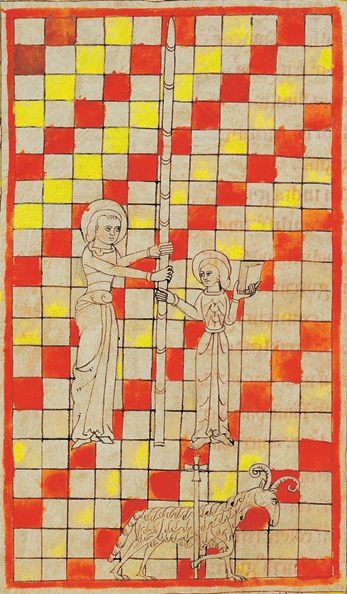

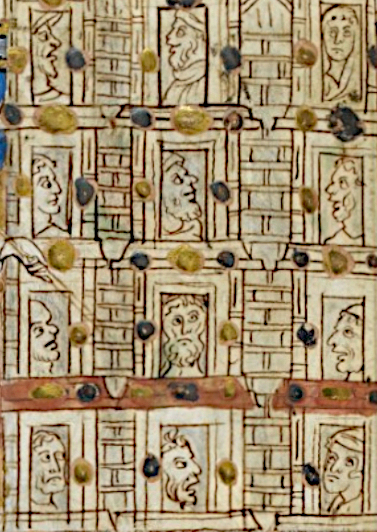

Lorvão-Beatus (1189)

Was das Himmlische Jerusalem angeht, bietet der Beatus von Lorvão Neues. Er zeigt die Stadt auf fol. 209v als ein Rechteck, mit einer fast doppelt so langen Höhe wie Breite – eine für das Himmlische Jerusalem ungewöhnliche Darstellungsform, die man vielleicht mit dem Pergamentformat begründen kann. In dem Binnenbereich befinden

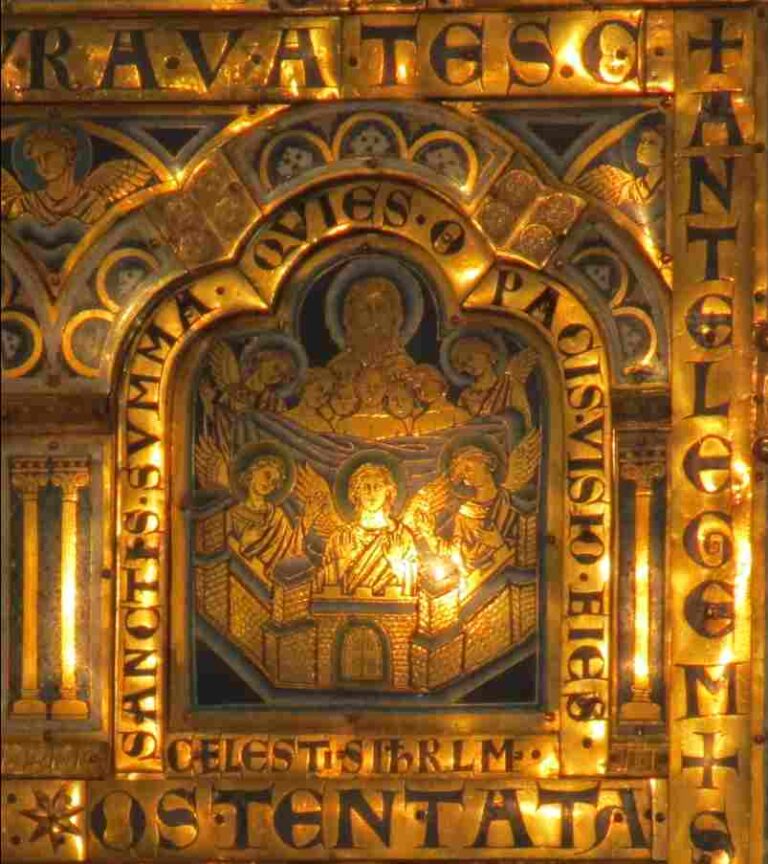

Nikolaus von Verdun: Verduner Altar in Klosterneuburg (1181)

In Klosterneuburg bei Wien (Niederösterreich) befindet sich der „Altar des Nikolaus“, der als „Verduner Altar“ weltweit bekannt ist. Dargestellt ist nicht etwa der Heilige Nikolaus, sondern der Name geht auf den Künstler, Nikolaus von Verdun aus Lothringen, zurück. Heute ist dies der älteste Altar mit einer Darstellung des Himmlischen Jerusalem.Der

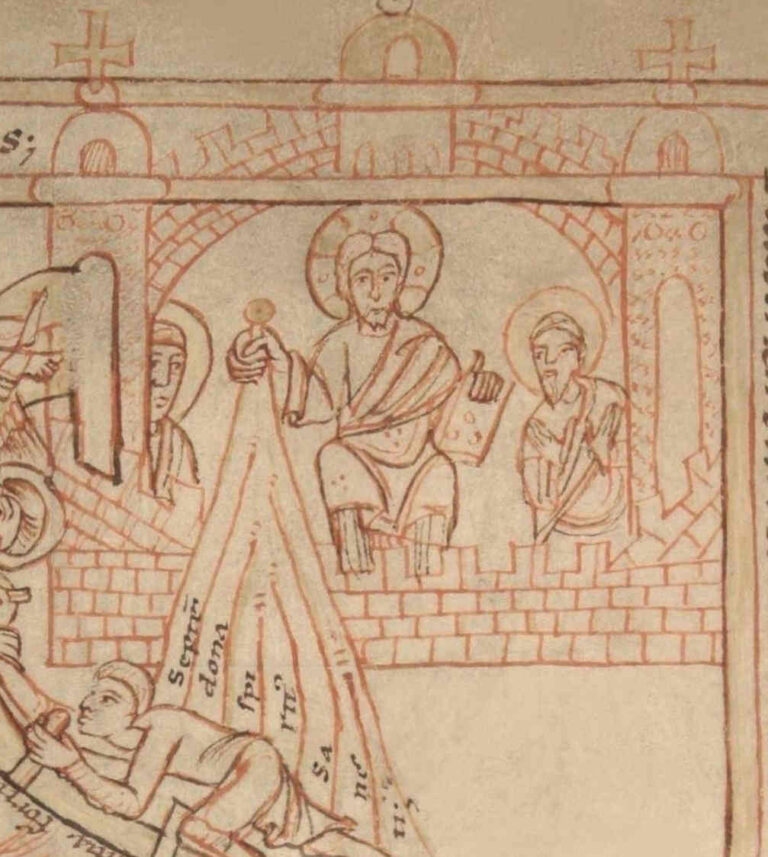

MS 8: Mittelalterliches Zweiwegebild (1175-1200)

Die Universitätsbibliothek Erlangen besitzt mit der Handschrift „Parabolae Salomonis: Ecclesiastes. Cantiorum. Lamentationes Ieremiae cum Glossis“ (MS 8) eines der wenigen mittelalterlichen Zweiwegebilder. Dieses Bildmotiv sollte über die Jahrhunderte noch enorm erfolgreich werden, hier hat man das älteste Beispiel, welches sich in Deutschland erhalten hat. Das Werk mit seinen in roter

Cenni di Francesco: Altargemälde, einst Florenz (um 1390)

Der italienische Meister Cenni di Francesco di ser Cenni (nachgewiesen zwischen 1369 und 1415) gestaltete um das Jahr 1390 die Predella des Altars der Kapelle Santo Benedict in der Kirche Santa Trinità in Florenz (Toskana). Der Altar ist dem Mönch Benedikt geweiht, während in dieser Szene der Heilige Laurentius Menschenseelen

Krzysztof Boguszewski (um 1590-1635): Schutzmantelmadonna aus dem Dom zu Posen (um 1630)

Krzysztof Boguszewski (um 1590 – 1635 in Posen/Poznań) war ein polnischer Maler. Er stammte aus Chelmno aus einer adligen Familie. Frühe Arbeiten führte er in Danzig aus, wo er zwischen 1627 bis 1631 für das Rathaus ein Gemälde anfertigte. Im Jahr 1628 arbeitete er auch an der Abtei der Zisterzienser

Allgaier und Siegle: Prachtbibel (1870)

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Zeit der Prachtbibelausgaben, die oft mit aufwendigen Illustrationen im Stil des Historismus ausgestattet wurden. Sie sind ein typisches Produkt des Großbürgertums. Selbstverständlich wurde in den schwergewichtigen Werken nicht geschmökert, sondern sie standen im Bücherregal, um anderen zu zeigen, was man sich leisten

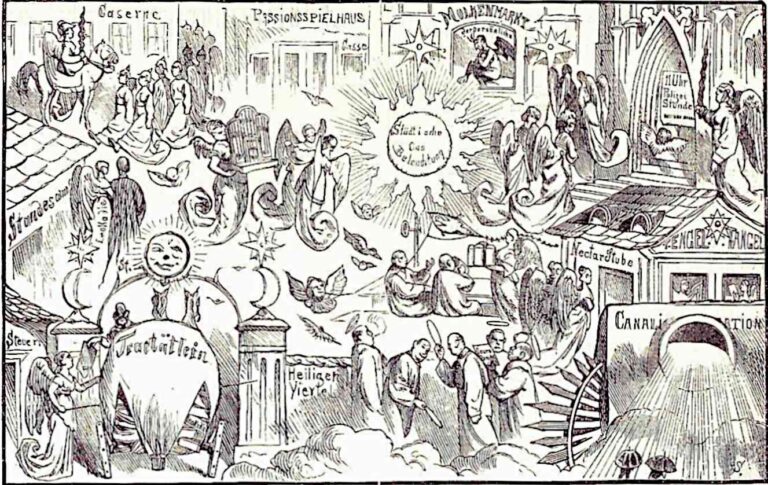

Kladderadatsch-Karikatur (1875)

Der Kladderadatsch war eine populäre Berliner Unterhaltungszeitschrift, mit der vor allem Arbeiter und Arbeiterinnen sich ihre spärliche Freizeit vertrieben, sofern sie lesen konnten. In der Ausgabe vom 24. Januar 1875 (S. 16) wird ein eigenartiges Bild zum Himmlischen Jerusalem abgedruckt, das zum Themenkreis Jerusalemhumor gehört: In die Stadt zieht ein

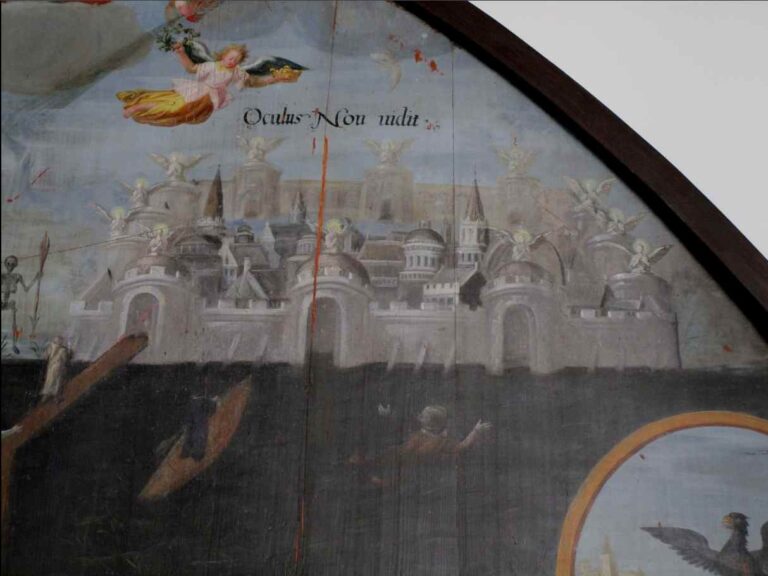

Jacob Löfgren (1733-1813): Altarmalerei aus der Kirche von Tingstad (1780)

Im Jahr 1778 wurde, anlässlich einer Kirchenneugestaltung, in der protestantischen Kirche von Tingstad (Östergötlands län, eine historische Provinz in Südschweden) eine hölzerne Altarumfassung gezimmert, die in etwa einem katholischen Lettner entspricht. Die Arbeiten wurden von Jacob Löfgren (1733-1813) aus Mogata (ebenfalls Provinz Östergötland) ausgeführt und zwei Jahre später von einem

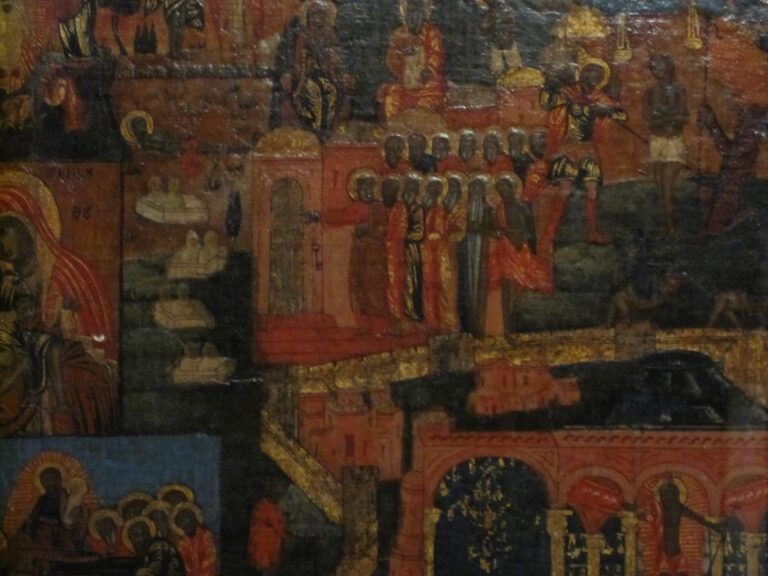

Savva Slovenin und Michey Slovenin: Höllenfahrtsikone aus Kostroma (1764)

Auf russisch-orthodoxen Ikonen mit dem Thema der Höllenfahrt wird überwiegend auch das Paradies mit Abrahams Schoss sowie dem Gerechten Schächer dargestellt. Dass auf einer solchen Ikonendarstellung auch einmal das Himmlische Jerusalem nach dem Apokalypsetext des Neuen Testaments bildlich thematisiert wurde, ist eine besondere seltene Ausnahme. Man findet die Gottesstadt auf

Tafelmalerei aus Kloster Ottobeuren: „Der Mensch am Scheideweg des Lebens“ (um 1620)

Im römisch-katholischen Benediktinerkloster Ottobeuren, unweit von Memmingen in Schwaben, ist im Kreuzgang eine allegorische Tafel aufgestellt. Sie ist Teil der Buxheimer Kunstsammlung. Es handelt sich um eine Ölmalerei, die ein unbekannter Künstler um das Jahr 1620 geschaffen hat. Man gab ihr den Titel: „Der Mensch am Scheideweg des Lebens“. Es

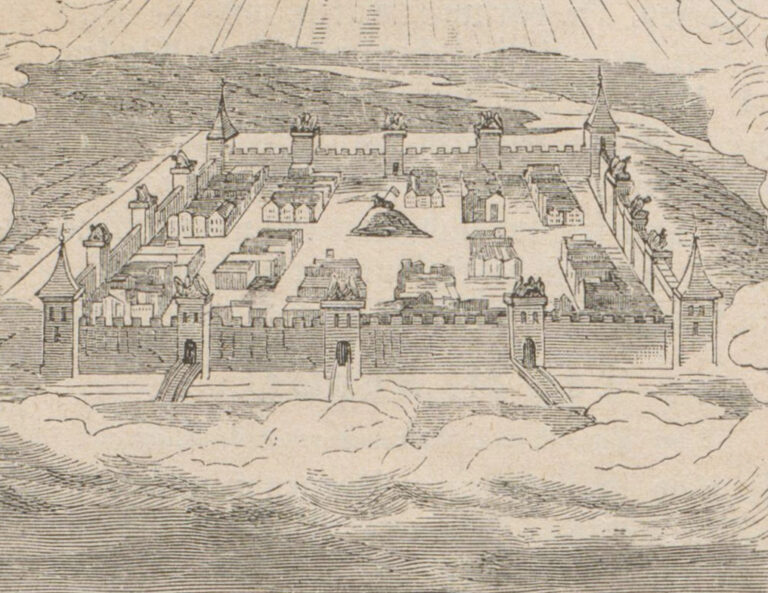

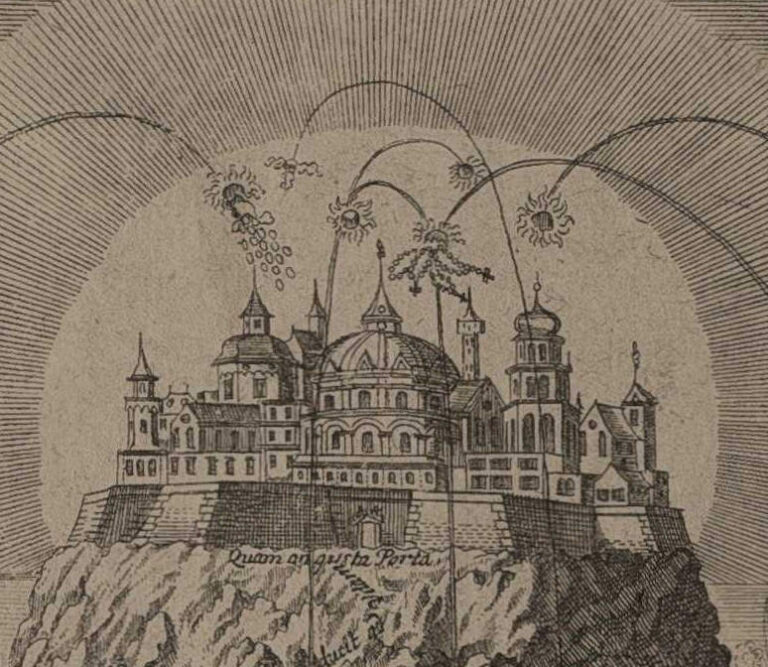

Johann Andreas Graf (geb. 1650): General-Sturm (1706)

Der Band „General-Sturm Der Herrlichen Haupt-Stadt In Engelland“ von Johann Andreas Graf(e) (geb. 1650) erschien 1706 im Augsburger Verlag Georg Schlüter (aufgedruckt wurde 1705, der Band ist aber erst 1706 zur Buchmesse in Leipzig erschienen). Das Frontispiz ist in abgewandelter Form später nochmals von Franciscus Xaverius Dornn (gest. um 1765)

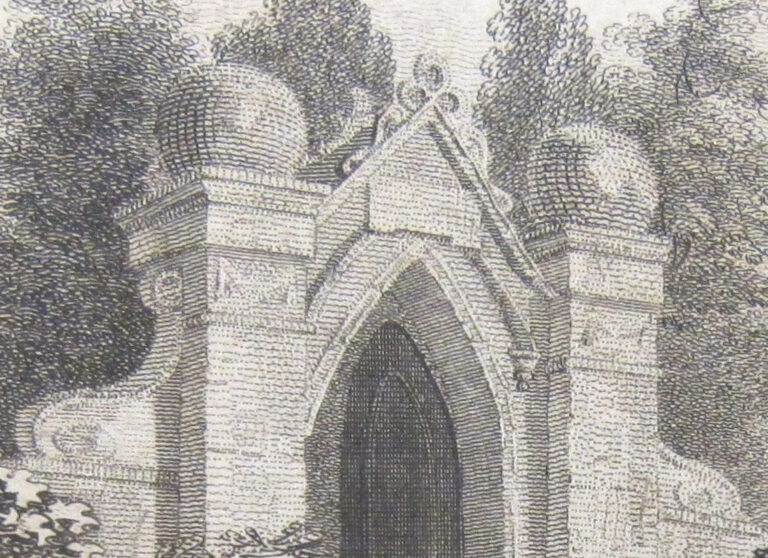

Henry Corbould (1787-1844): Pilgrim’s Progress, Ausgaben 1796 und 1833

Im Jahr 1796 erschien in London der zweite Teil einer Ausgabe von John Bunyans Roman „Pilgrim’s Progress“, dessen Titelseite mit einem aufwendigen Kupferstich verziert wurde. Dieser Stich hat die allegorische Figur „Gnade“ vor einer Himmelspforte zum Thema. Die Pforte erinnert eher an einen Eingang zu einem Waldfriedhof als an ein

Proskynetarions aus Jerusalem (um 1795 und 1850)

Ein „Proskynetarion“ (gr. „Andachtsraum“) ist in der Ostkirche eine monumentale Ikone, die das historische Jerusalem zeigt, in Verbindung mit Szenen aus dem Leben und der Passion Christi. Die meisten dieser Arbeiten wurden auch im historischen Jerusalem hergestellt und an christliche Pilger aus Russland, Polen und andere slawische Länder verkauft. Die

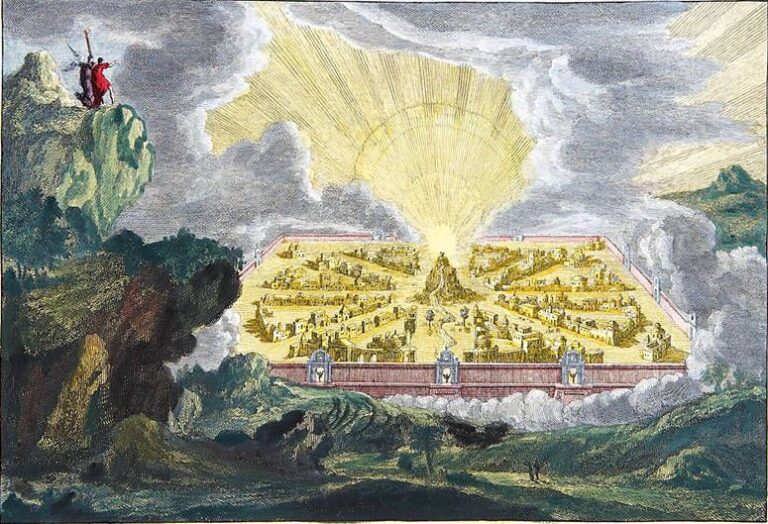

Pieter Mortier (1661-1711), Jan Luyken (1649-1712): Mortierbibel (1700) und Kopien

Leider ist der Künstler dieses interessanten Kupferstichs kaum bekannt. Der Stich findet sich zwischen den Seiten 144 und 145, in der Bibelausgabe „Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, verrykt met meer dan vierhonderd printverbeeldingen“ von David Martin (1639-1721), die der Pariser Pieter Mortier (1661-1711) im Jahre 1700 in Amsterdam herausbrachte.

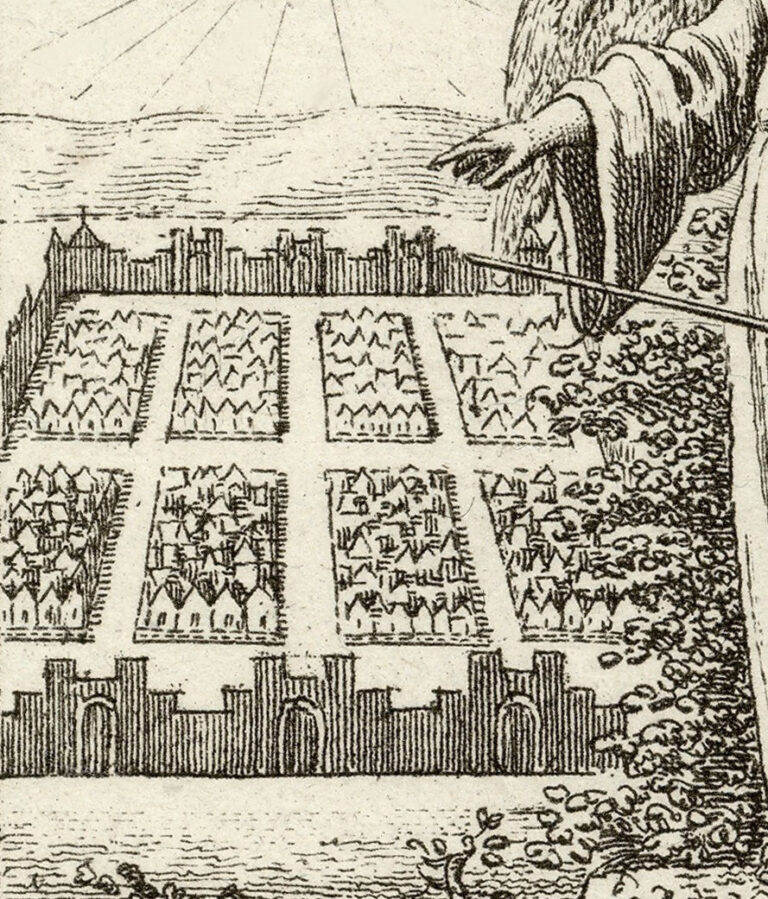

Niederländische Statenbijbel (1796)

Im Jahr 1796 erschien in Haarlem (Niederlande) eine Statenbijbel, die im Verlagshaus Johannes Enschedé (1708-1780) herausgebracht wurde. Als Statenbijbel bezeichnet man die kirchenhistorisch bedeutendste Bibelübersetzung in das Niederländische. Sie wurde von der reformierten Dordrechter Synode 1619 beschlossen, von den Generalstaaten finanziert (daher der Name) und von reformierten Theologen in Gemeinschaftsarbeit

Vernon Nye (1915-2013): Illustrationen des Neuen Jerusalem der 1960er Jahre

Jesus begrüßt kleine Kinder im Himmlischen Jerusalem, welches im Hintergrund steil wie Wolkenkratzer in den Himmel ragt. Die Stadt ist eine weißgelbe Lichterscheinung, die Einzelheiten der Architektur, wie Fenster, Mauern oder Tore, nicht erkennen lässt. Die Zeichnung von Vernon Nye

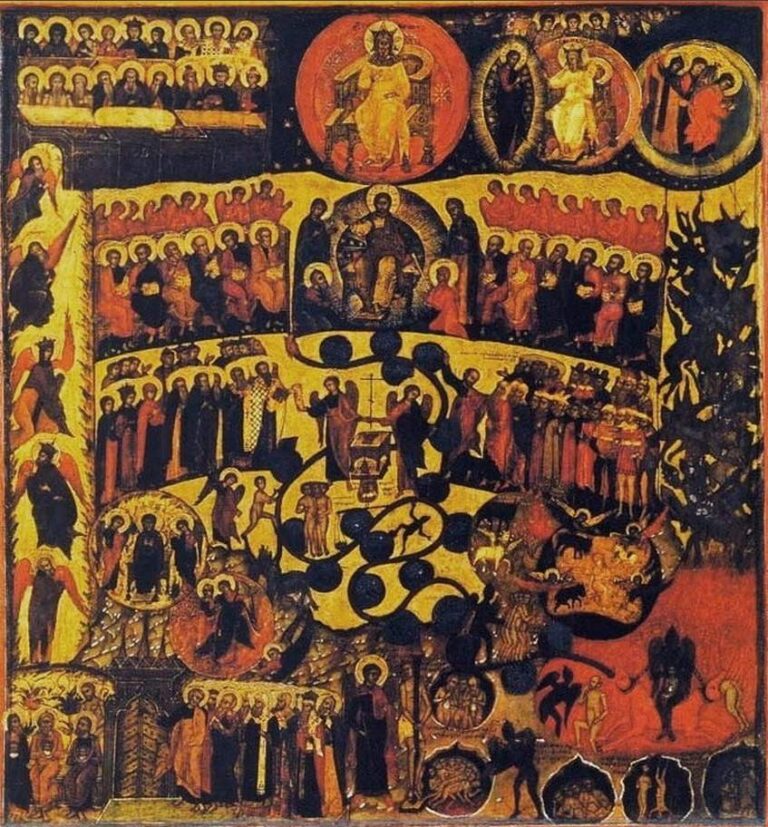

Gerichtsikonen aus der Wolgaregion (um 1650 und 1714)

Diese Weltgerichtsikone aus der Wolgaregion ist um das Jahr 1650 entstanden und ist heute Teil der Rakhmanov-Sammlung. Sie besteht aus Tempera und hat eine Größe von 46 x 40 Zentimetern. Das Himmlische Jerusalem befindet sich links oben, am Ende einer

MS Add. 42555: Apokalypse von Abingdon (um/vor 1262) und Kopie der Gulbenkian-Apokalypse (1265-1275)

Um bzw. noch vor 1262 soll die Apokalypse von Abingdon entstanden sein, die nach ihrem Ort der Entstehung, dem Kloster Abingdon bei Oxfordshire, benannt worden ist. Nach Auflösung des Klosters kam sie in das Londoner British Museum, schließlich in die

Matthias Gerung (1500-1570): Drei Apokalypsestudien (1546)

Matthias Gerung (1500-1570) hatte sich mehr als einmal künstlerisch mit der Offenbarung des Johannes beschäftigt. Die Abbildung oben stammt aus einem Apokalypsezyklus von 27 Holzschnitten (1546), worin das Erscheinen des Neuen Jerusalem die letzte ist. Gerung hat in den Jahren

Jean de Bondol: Bildteppich der Apokalypse von Angers (1378-1380) und Kopie

Die Apokalypse von Angers besteht aus 84 Szenen auf sieben Wandteppichen aus Leinen. Jeder der Teppiche war im Original sechs Meter hoch, fünf davon waren 24 Meter lang. Die meisten Szenen haben sich erhalten, wenngleich auch wie durch ein Wunder:

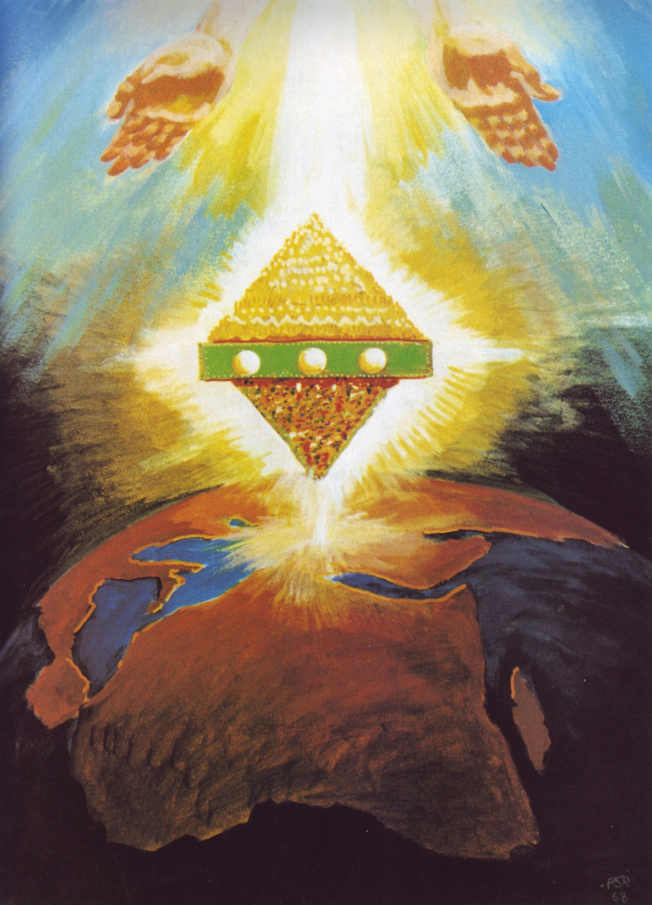

Peter S. Ruckman (1921-2016): Apokalypsezyklus (1968)

Als ich in den 1990er Jahren an der Interpretation des Neuen Jerusalem arbeitete, haben mich niederländische Baptisten erstmals auf den Namen Peter S. Ruckman aufmerksam gemacht. Später kam ich auch in einen brieflichen Kontakt mit dem Prediger und Künstler, der

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.