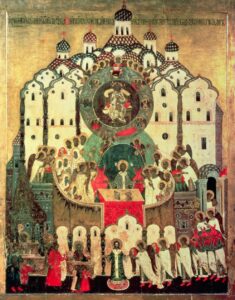

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Mikhail Vasilevich Nesterov: „Der Erlöser auf dem Thron“ (1905)

LETZTER BEITRAG

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Diese Temperamalerei auf goldenem Hintergrund hat den Titel „Die Versammlung der Engel“ und wird der russischen Schule der Ikonenmalerei zugerechnet. Sie zeigt eine Art himmlische Liturgie, bei der Engel und Heilige um Christus auf seinem

Carlyle B. Haynes (1882-1958): „Our Times and Their Meaning“ (1929)

1929 erschien „Our Times and Their Meaning“ („Unsere Zeit und ihre Bedeutung“) des Adventisten Carlyle B. Haynes (1882-1958) im Verlag der Southern Publishing Association in Nashville. Auf den über vierhundert Seiten wird auf Seite 273 einmal das Himmlische Jerusalem gezeigt, auf einer einfarbigen Zeichnung über dem erläuternden Titel „God’s final

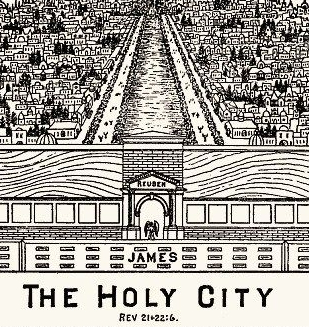

Clarence Larkin (1850-1924): Bilderbibel (1918)

Die Bilderbibel ist das Haupt- und Lebenswerk von Clarence Larkin (1850-1924). Der US-Amerikaner Clarence Larkin (1850-1924) arbeitete nach seiner Bekehrung zum Christentum im Alter von 19 Jahren in einer Bank. Mit 21 studierte er und wurde Blindenlehrer, konnte seine Arbeit jedoch wegen gesundheitlicher Schwierigkeiten nicht ausüben. Nach einigen Jahren unter

Pedro de Mena (um 1628-1688): Chorgestühl der Kathedrale von Malaga (1658-1662)

Das Dekor des Chorgestühls der römisch-katholischen Kathedrale von Malaga (Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación) ist ein Meisterwerk der frühbarocken Schnitzkunst in Andalusien. Maßgeblich beteiligt war daran Pedro de Mena y Medrano, kurz Pedro de Mena (um 1628-1688). Dieser hatte Mitte der 1650er Jahre eine Ausbildung zum Bildhauer bei

David Glyn Evans (1942-2013): Bunyan-Jubiläumsfenster aus der Bunyan Meeting Church in Bedford (1988)

In der Bunyan’s Free Chapel in Bedford (Bedfordshire, England) befindet sich vorne links vom Altar ein Glasfenster, welches zu Ehren von Frederick Shreeves (1858-1938) von einem seiner Enkel eingebaut wurde. Anlass war der dreihundertjährige Todestag von John Bunyan im Jahr 1988. Dieses und andere Fenster nehmen selbstredend Motive aus seinem

Initialen zu einem Kommentar des Rupert von Deutz (1150-1175)

Die Stiftsbibliothek Heiligenkreuz (Niederösterreich) verwahrt den Codex „Rupertus abbas Tuitensis: Expositio in Apocalypsim“ (MS 83). Dahinter verbirgt sich ein Apokalypsekommentar des Abtes Rupert von Deutz.Rupert von Deutz, auch Rupertus Tuitensis (um 1070 – 1130) war ein Exeget und Liturgiekommentator. 1120 wurde er Abt des Klosters St. Heribert in Deutz bei

C. Sheppard: „The Pilgrim’s Progress“ (1792 und 1794)

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts war es populär, Einzelblätter zu dem Roman „Pilgrim’s Progress“ zu entwerfen, die wohlhabende Käufer sich in die Wohnstube oder das Arbeitszimmer hängten. Der Verleger C. Sheppard aus Grantham, der als Produzent billiger Massenware verschrien war, sah hier eine Chance. Einer seiner Kupferstiche zeigt ein naives

Rudolf Harrach (1856-1921), Jakob Angermair (1869-1945): Jerusalemsleuchter im Bamberger Dom (1909)

Der neoromanische Radleuchter des Bamberger Doms wurde von Rudolf Harrach (1856-1921) in seiner Münchener Werkstatt nach einem Entwurf des Architekten und Hauptkonservators am Bayerischen Nationalmuseum, Jakob Angermair (1869-1945), ausgeführt. Er ist ein Meisterwerk des Historismus und belegt, wie populär Radleuchter um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert waren. Das

Esteban de Obray, Nicolas Lobato und Juan Moreto: Emporenschnitzerei (1542-1548) der Kathedrale Saragossa

Die mächtige Hauptempore aus der römisch-katholischen Kathedrale „El Pilar“ von Saragossa (Region Aragonien) ist eine Gemeinschaftsarbeit dreier Nationalitäten: Esteban de Obray aus Navarra, ein gebürtiger Franzose, Nicolas Lobato aus Azuara nahe Saragossa und Juan Moreto aus Florenz. Die Bildschnitzerei ist zwischen 1542 und 1548 entstanden, man verwendete dazu kostbares Eichenholz

Lambeth-Apokalypse (1260-1280) und Kopie der Cambrai-Apokalypse (um 1400)

Zwischen den Jahren 1260 und 1280 entstand die Lambeth-Apokalypse. Sie wird heute unter der Signatur MS 209 in der Londoner Lambeth Palace Library aufbewahrt. Diese Lambeth-Apokalypse lehnt sich teilweise wieder eng an andere englische Apokalypsen ihrer Zeit an, etwa an MS Tanner 184 von etwa 1250. Sie war jedoch durchaus

Maria Immaculata aus Nordfrankreich (um 1526)

In Brüssel befindet sich das sogenannte „Hallentor“, ein mittelalterlich befestigtes Stadttor und der letzte Überrest der einstigen zweiten Stadtmauer der Handelsmetropole. Das Hallentor ist heute ein Teil der Königlichen Museen für Kunst und Geschichte und beherbergt Kunstgegenstände aus dem Mittelalter. Unter den Ausstellungsstücken befindet sich auch eine Maria-Immaculata-Darstellung. Das Ölgemälde

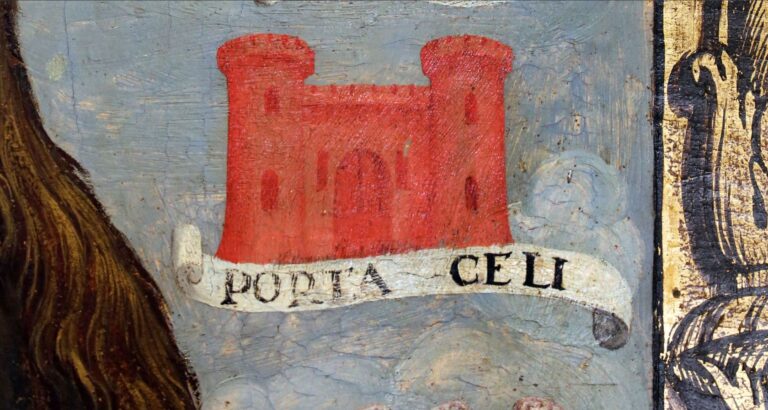

Unbekannter Meister: „Immacolata Concezione e Santi“ aus Savona (um 1490)

Das filigran gehaltene Gemälde in Temperafarben „Immacolata Concezione e Santi“ („Unbefleckte Empfängnis mit Heiligen“) fertigte ein unbekannter italienischer Meister zwischen den Jahren 1481 und 1510 in Ligurien an. Einst befand es sich in der römisch-katholischen Klosterkirche der Augustinernonnen im ligurischen Savona, St. Annunziata. 1906 wurde es vom Orden an die

Die Bamberger Apokalypse (um 1000)

Im deutschsprachigen Bereich beinhaltet die Bamberger Apokalypse eine der bekanntesten Illustrationen des Himmlischen Jerusalem. Die mittelalterliche Handschrift ist nicht in Bamberg entstanden, sondern um das Jahr 1.000 im Skriptorium des Klosters Reichenau am Bodensee. Dort ließ das ottonische Herrscherhaus eine Prachthandschrift mit 57 Miniaturen auf Goldgrund nach dem Text der

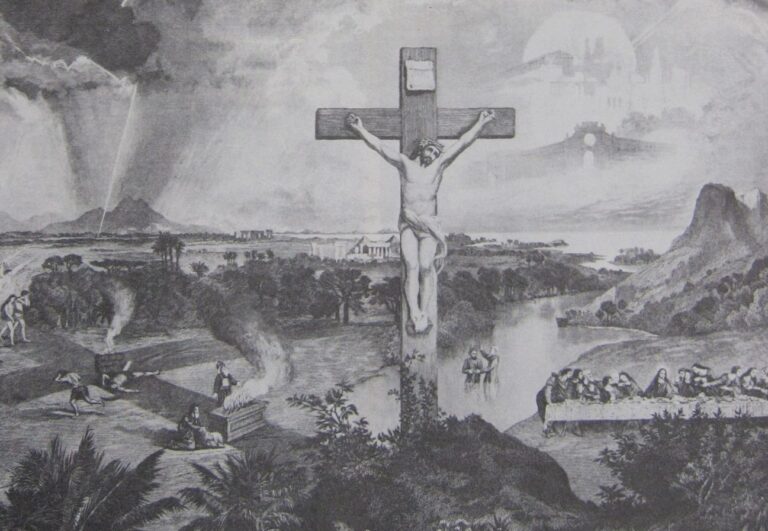

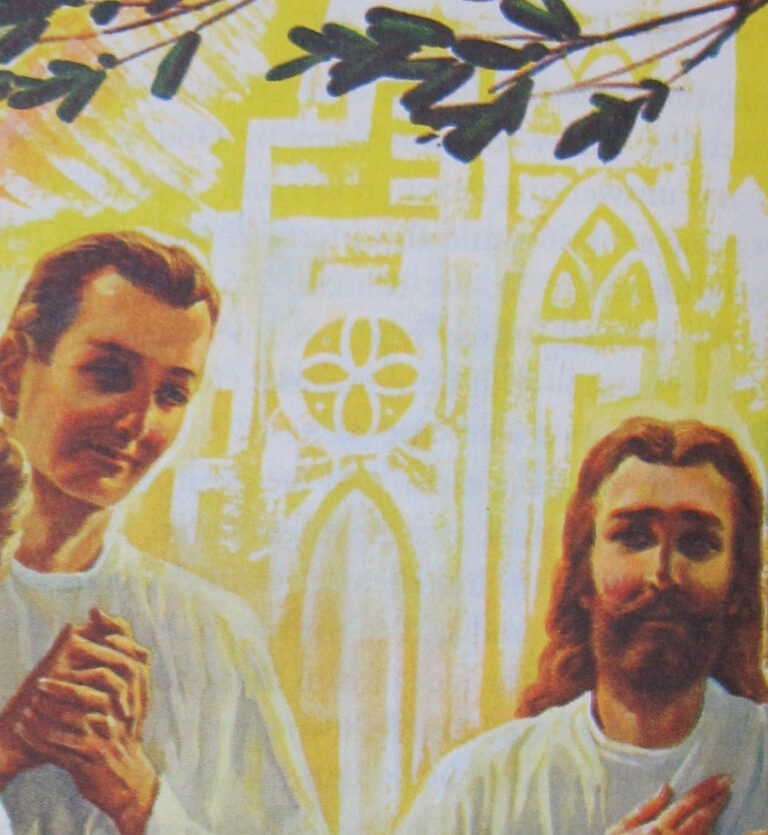

James Edson White (1849-1928), Willie White (1854-1937): „Christ, the Way of Life“ und Varianten (1883, 1949, 1962, 1980)

Wenige Arbeiten aus der Anfangszeit der Adventisten haben maßgeblich ihre Bildvorstellungen vom Himmlischen Jerusalem so geprägt wie „The Way of Life from Paradise Lost to Paradise Restored“. Die Erstfassung entstand 1876 in Battle Creek, Michigan. Der Entwurf geht zurück auf eine Skizze von Dr. Merrit G. Kellogg, der diese dem

Oscar Tait (1858-1941): „Herolde des Morgens“ (1899, 1905)

„Herolde des Morgens“ lautet der pathetische Titel einer Schrift des Adventisten Oscar Tait (1858-1941), die 1899 erstmals auf Deutsch in der Pacific Press Verlagsgesellschaft erschien. Der Erstausgabe wurden zwei Titelvignetten beigegeben, die vermutlich nicht von Tait sind. Ihre Titel lauten: „Die Erde ward erleuchtet von seiner Klarheit“ (oben, S. 262)

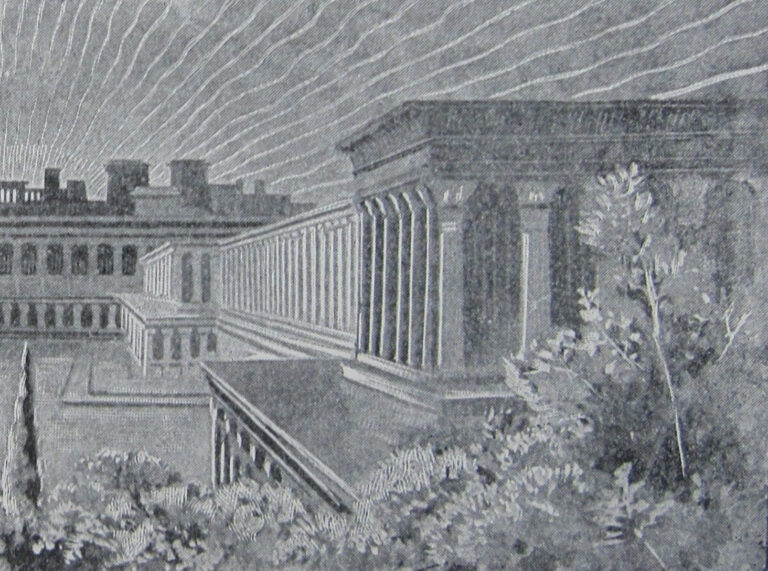

Ludwig Richard Conradi (1856-1939): „Die Offenbarung Jesu Christi“ (1903)

In der ersten Auflage von „Die Offenbarung Jesu Christi“ des Adventisten Ludwig Richard Conradi (1856-1939), welche 1903 bei der Internationalen Traktatgesellschaft in Hamburg erschienen und in Leipzig bei dem Verlag Greßner & Schramm gedruckt wurde, finden sich jetzt neue Zeichnungen zum Himmlischen Jerusalem, wie eigentlich in fast jeder Veröffentlichung von

Éric de Saussure (1925-2007): Hoffnungskirche in Köln-Finkenberg (1983)

Es liegt nahe, in einer Kirche mit dem Namen Hoffnungskirche eine Darstellung des Neuen Jerusalem aufzunehmen. So ist es der Fall bei der evangelischen Hoffnungskirche in Finkenberg, einem rechtsrheinischen Stadtteil von Köln. Das dortige Hauptfenster im Altarraum rechts hat den

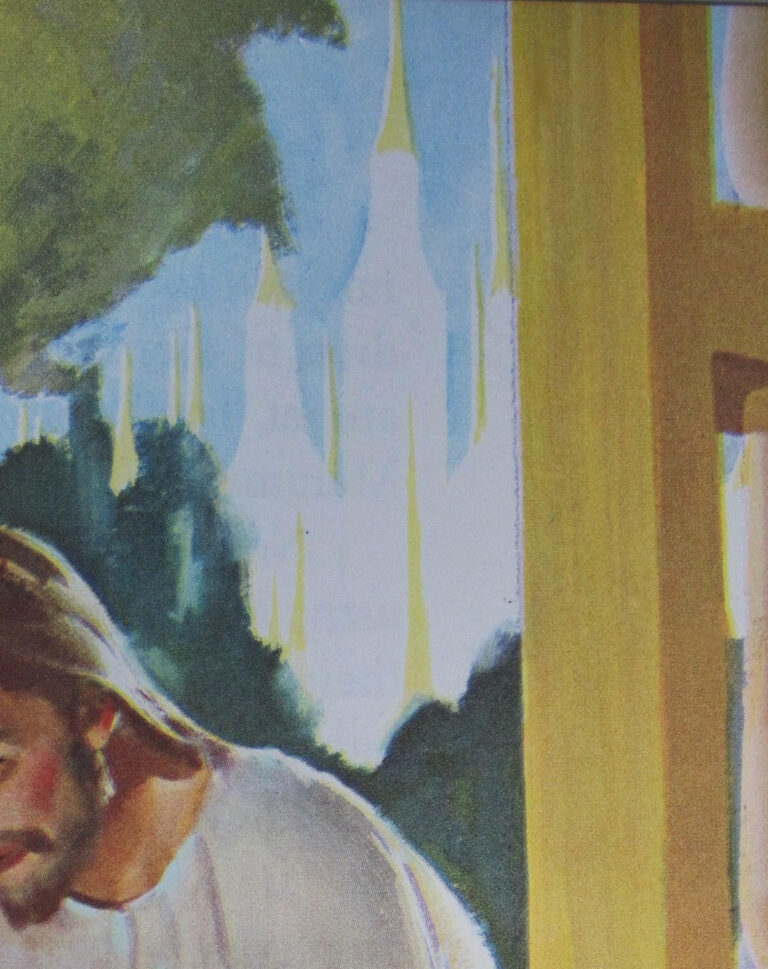

William Heaslip (1898-1970): „Your Bible and You“ (1939)

Eine der letzten bedeutenden Arbeiten des beliebten adventistischen Jugendautors Arthur S. Maxwell (1896-1970) war „Your Bible and You“. Diese konnte nach langen Vorarbeiten im Jahr 1959 bei dem Verlag Review and Herald Publishing Association in Washington erscheinen. Noch einmal versammelten

Matthäus Merian (1593-1650): Die Merianbibel (1627 ausgearbeitet, 1630 gedruckt), plus Varianten des 17. Jh.

Matthäus Merian der Ältere hatte zwischen 1625 und 1630 genau 258 Kupferstiche zum Alten und Neuen Testament gefertigt, die 1630 in eine deutschsprachige Lutherbibel hinein genommen worden sind: Die noch heute bekannte „Merian-Bibel“ war geboren. Merian hat Luthers Wunsch, mit

Heinrich Ludwig Schröer: Stiftskirche in Bücken (1867)

Die Stiftskirche St. Materniani et St. Nicolai in Bücken, auch als „Bücker Dom“ bezeichnet, ist eine romanische Basilika aus dem 12. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert, mit steigendem Wohlstand und künstlerisch gewachsenem Anspruch, wollte man die Kirche innen ausmalen, wofür man

Vernon Nye (1915-2013): Illustrationen des Neuen Jerusalem der 1960er Jahre

Jesus begrüßt kleine Kinder im Himmlischen Jerusalem, welches im Hintergrund steil wie Wolkenkratzer in den Himmel ragt. Die Stadt ist eine weißgelbe Lichterscheinung, die Einzelheiten der Architektur, wie Fenster, Mauern oder Tore, nicht erkennen lässt. Die Zeichnung von Vernon Nye

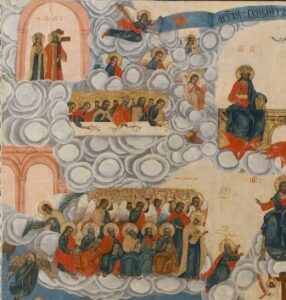

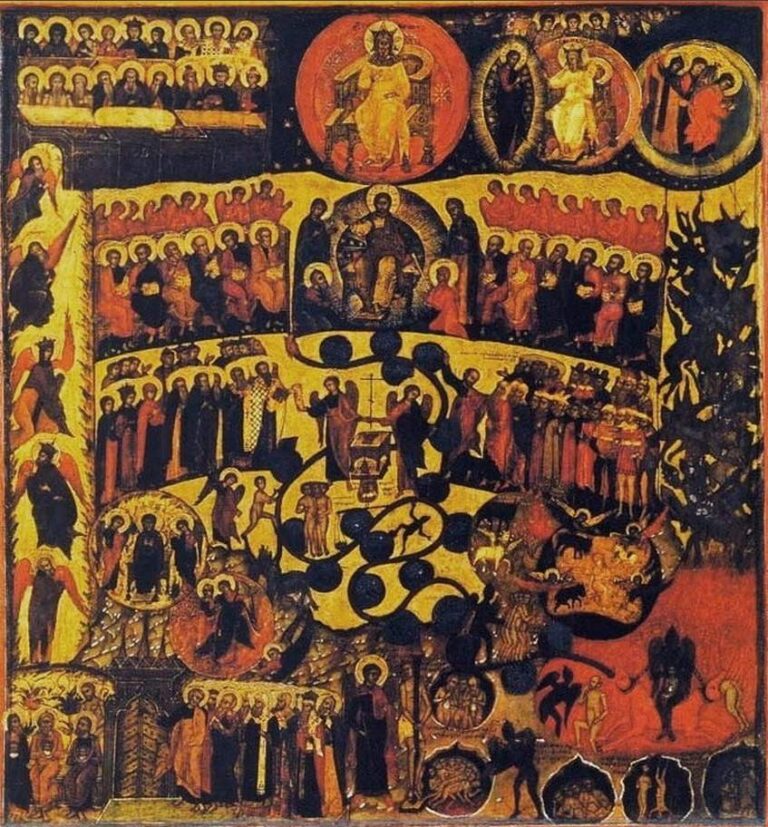

Gerichtsikonen aus der Wolgaregion (um 1650 und 1714)

Diese Weltgerichtsikone aus der Wolgaregion ist um das Jahr 1650 entstanden und ist heute Teil der Rakhmanov-Sammlung. Sie besteht aus Tempera und hat eine Größe von 46 x 40 Zentimetern. Das Himmlische Jerusalem befindet sich links oben, am Ende einer

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.