LETZTER BEITRAG

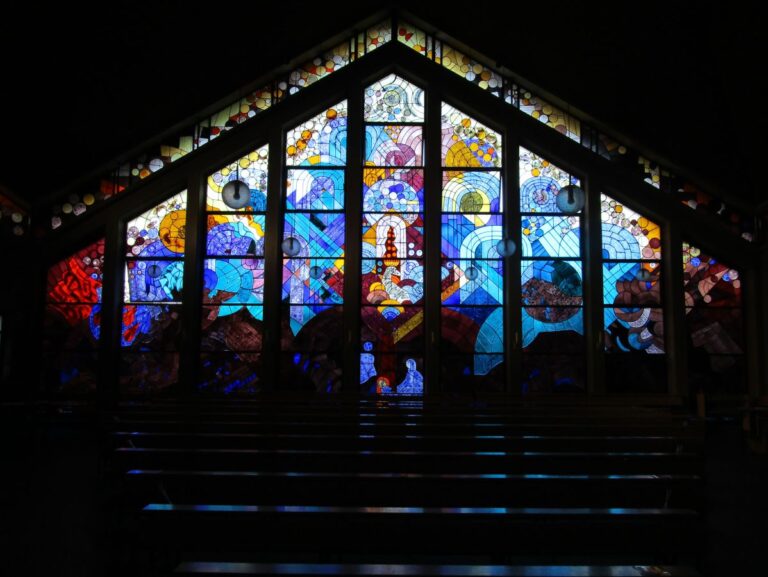

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Albert Reinker (1926-2014): Fenster aus St. Konrad von Parzham in Bokeloh (1983)

Konrad von Parzham (1818-1894) war ein römisch-katholischer Laienbruder aus dem Kapuzinerorden, der 1930 selig gesprochen und schon kurz darauf, 1934, heilig gesprochen wurde. Auch an seinem Grab in Altötting ist das Neue Jerusalem dargestellt. In Bokeloh, einer Ortschaft der Stadt Wunstorf in der niedersächsischen Region Hannover, wurde einmal eine römisch-katholische

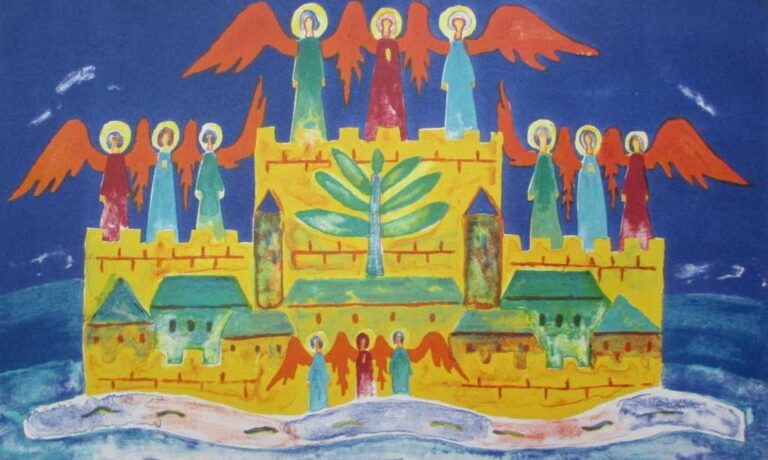

Josef Hauke (1921-2009): Altarbild in Hohnhorst-Haste (1980)

Die römisch-katholische Kirche St. Petrus Canisius in Haste, einem Ortsteil von Hohnhorst/Bokeloh am Steinhuder Meer, hatte bereits einen Tabernakel, der das Himmlische Jerusalem zeigt. Vielleicht gab dieses Kunstwerk der Gemeinde den Anlass, sich intensiver mit diesem Motiv auseinanderzusetzen und ein weiteres Werk mit einer Jerusalems-Darstellung in Auftrag zu geben. Dieses

Hubert Janning (geb. 1929): Tabernakel aus St. Petrus Canisius in Haste (1966)

Einen modernen Tabernakel besitzt die Kirchengemeinde St. Petrus Canisius in Haste bei Hohnhorst westlich von Hannover im Landkreis Schaumburg. Dort wurde im Jahr 1966 eine römisch-katholische Kirche neu errichtet. Ihr Tabernakel aus Bronze auf einem rosafarbenen Steinsockel steht vor dem linken vorderen Kirchenfenster. Mit seiner Betonung der Vertikalen, die am

Hermann Pohl (1917-1998): Leuchter der Evangelischen Kirche in Dissen (1987)

Entworfen und angefertigt wurde dieser Jerusalemsleuchter von dem Künstler Hermann Pohl sen., der nach 1945 in Kassel wohnte und dort als Bildhauer arbeitete. Nach seinem Tod im Jahr 1998 führte sein Sohn Friedrich Pohl seine Werkstatt weiter. In einem Festgottesdienst zum Erntedank am 6. Oktober 1987 wurde von dem Künstler

Weltgericht aus St. Urbanus in Dorum (um 1510)

Die evangelisch-lutherische Kirche St. Urbanus in Dorum bei Bremerhaven besitzt spätmittelalterliche Ausmalungen, die erst im Jahr 1960 freigelegt und ergänzt wurden. Die Saalkirche stammt ursprünglich aus dem 13. Jahrhundert, zu der im Spätmittelalter ein Hallenchor mit einer Weltgerichtsmalerei hinzugefügt werden konnte. Freigelegt wurden einzelne Szenen in matter, pastellfarbener Kolorierung, zwischen

Kupferstich „Stez leiden wir viel Ungemach“ (1626-1700)

Der allegorische Kupferstich „Stez leiden wir viel Ungemach, Dort folgen unsre Werke nach“ (nach der Bildunterschrift, hier nicht sichtbar) entstand zwischen den Jahren 1626 und 1700. Vermutlich wurde nur die 18,7 x 13,7 Zentimeter kleine Illustration aus einem Druckwerk herausgerissen, welches einst die Signatur „BN10.H.Th.768“ hatte. Beides, Kupferstich und Buch,

Paul Corazolla (1930-2018): Glaswand aus St. Altfrid in Hildesheim (1977)

Die Form der römisch-katholischen St. Altfridkirche in Ochtersum, einer modernen Siedlung am Stadtrand von Hildesheim, ist ein langgezogenes Sechseck mit schwarzem Zeltdach aus Kunstschiefer. Blickfang ist das farbige Bleikristallfenster der Nordfront in kräftigem Blau und Rot. Angefertigt wurde die Glaswand zusammen mit dem Neubau 1977 nach einem Entwurf des Glaskünstlers

Jerusalemsleuchter aus St. Mauritius in Reepsholt (1889)

In der evangelisch-lutherischen Kirche St. Mauritius in Reepsholt (Ostfriesland) findet sich eine freie Kopie des Heziloleuchters aus Hildesheim sowie des Barbarossaleuchters aus Aachen. Das Kunstwerk wurde im Jahr 1889 von einer wohlhabenden Witwe eines ostfriesischen Dorfes der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Friedeburg (Niedersachsen) gestiftet, während die übrigen Leuchter der Kirche aus

Radierung: „Wasser des Heil. Geistes zur Bekehrung der Gottlosen“ (1700-1750)

Möglicherweise wurde diese Radierung der Größe 14,8 x 9,8 Zentimeter einst für eine fromme Publikation abgelehnt und hat sich daher als seltenes Einzelblatt in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (HAB, Inventarnummer Graph. C 503) erhalten – genau aber kann man es nicht wissen. Jedenfalls hat es dem namentlich nicht überlieferten

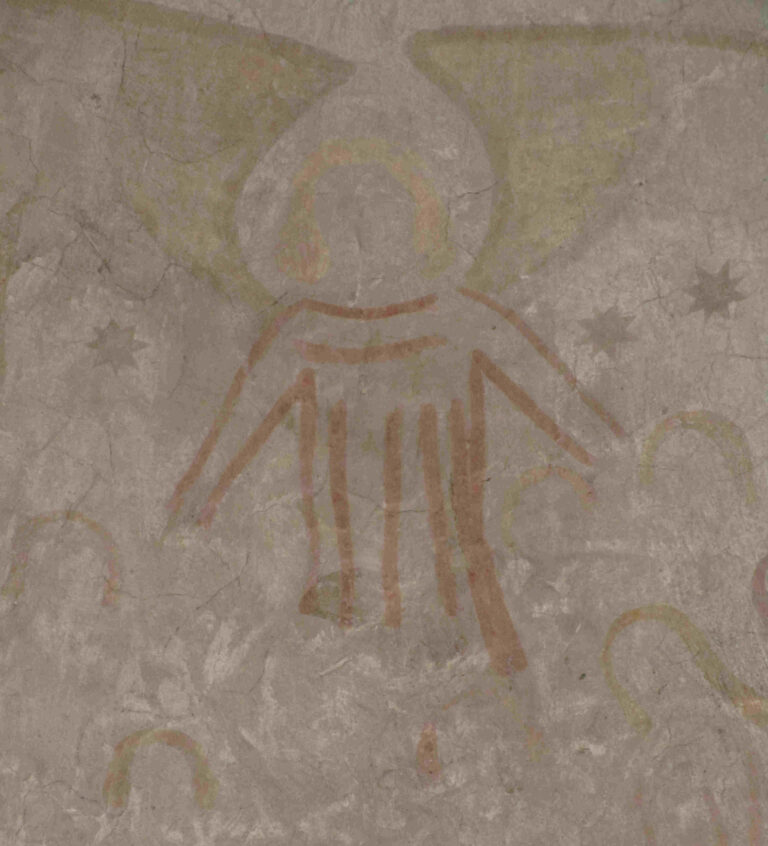

Fresken der Bückelter Kapelle St. Antonius (um 1500)

Das spätgotische Chorgemälde ist der bedeutsamste Teil der Innenausstattung der Bückelter Kapelle St. Antonius im Kreis Meppen im westlichen Niedersachsen, direkt an der niederländischen Grenze. Das Gemälde wurde bei Restaurierungsarbeiten der Konservatorin Roswitha Poppe (1911-2003) um 1960 unter mehreren Farbschichten wiederentdeckt und anschließend freigelegt. Es entstammt, wie auch die Fresken

Vincenz Pieper (1903-1983): Fenster der Klosterkirche in Haselünne (1966)

Die römisch-katholische Klosterkirche in Haselünne (Emsland) wurde im 17. Jahrhundert durch holländische Klarissen erbaut. Nach der Zerstörung aller ihrer Fenster im Zweiten Weltkrieg haben die Fensteröffnungen zunächst nur eine Notverglasung aus getöntem Gussglas erhalten, bis zur Neuverglasung 1960/1966 nach Entwürfen des Malers und Kunstpädagogen Vincenz Pieper (1903-1983) aus Münster. Die

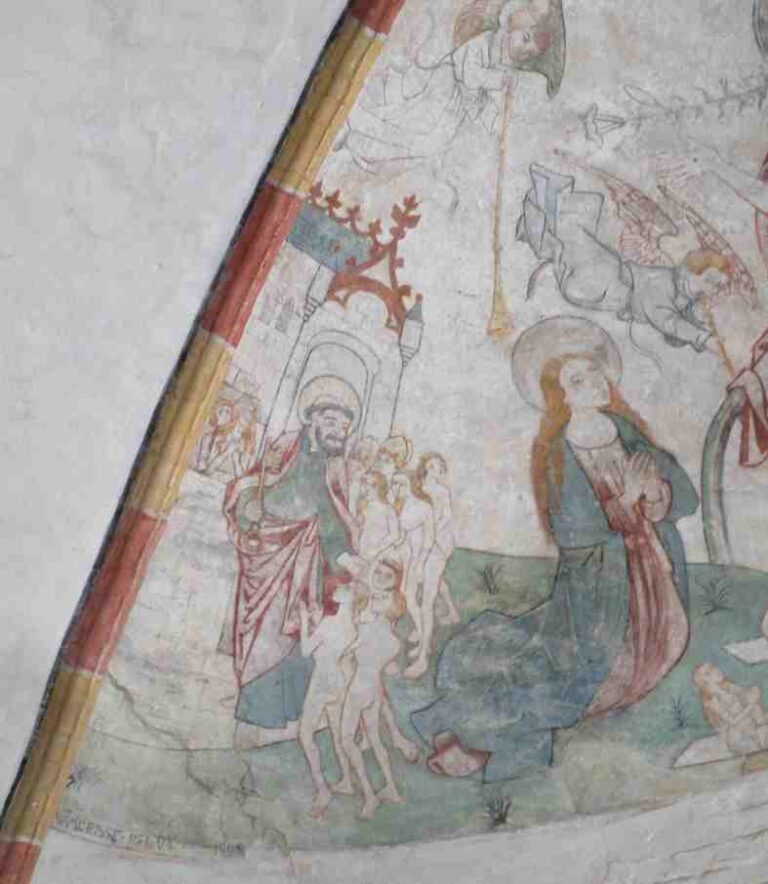

Weltgericht aus St. Johannes der Täufer in Bad Zwischenahn (um 1475)

Die Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Bad Zwischenahn ist mehr als 850 Jahre alt und damit eines der ältesten Gebäude des Oldenburger Landes. Mit der Reformation wurde das Gotteshaus evangelisch-lutherisch und gehört heute zur evangelischen Kirchengemeinde Zwischenahn. Graf Egilmar, der erste Erbgraf zu Oldenburg, hatte 1124 die Pfarre als

Johann Moser: Grabmal des C. Winiger-Banz auf dem Luzerner Friedhof (1904)

Eine besonders schöne Darstellung einer Himmelspforte mit Jugendstil-Anklängen hat sich auf dem Friedhof Friedental erhalten. Dieser Friedhof ist die zentrale Grablege der Stadt Luzern; auf ihr sind zahlreiche Prominente und Honoratioren begraben, wie der Schriftsteller Carl Spitteler (1845-1924), der Kunstmaler Ernst Hodel (1881-1955) oder der Arzt Arnold Ott (1840-1910).Die zentrale

Weltgerichts-Fresko aus Schwaförden (um 1500)

Schwafördens Kirche ist ein einschiffiger Gewölbebau und wurde zwischen 1200 und 1500 in mehreren Etappen errichtet. Kurz nach Fertigstellung des Gewölbes wurden Wandmalereien von unbekannten Künstlern angebracht. Vermutet wird eine Beziehung zum nahegelegenen Scholen, wo zur gleichen Zeit ein ganz ähnliches Weltgericht aufgemalt wurde. Allerdings kam es bereits nach einer

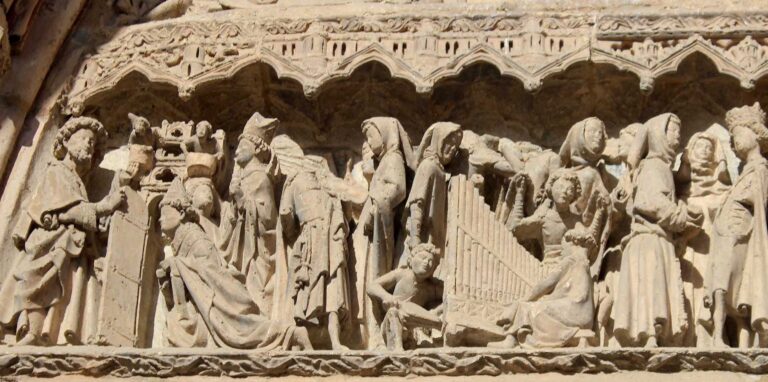

Tympanon der Kathedrale von Léon (um 1270)

Die gotische Kathedrale der spanischen Stadt Léon besitzt ein Tympanon aus Sandstein, welches für die Skulptur der „weißen Madonna“ am Trumeaupfeiler berühmt ist. Gleichzeitig zeigt dieses Tympanon auch eine Gerichtsdarstellung. Das Relief ist um das Jahr 1270 entstanden, die Figuren sind überaus tiefenräumlich, beinahe freiplastisch. Sie sind, auch dank eines

Hella Santarossa (geb. 1949): Klosterfenster aus Hannover-List (2002)

Seit dem 13. Juni 2002 hat der Mönchszellenbereich von Cella Sankt Benedikt im Innenstadtteil List von Hannover eine „neue Durchsicht“ zur Straße hin. Den Mönchen des Benediktinerordens war es hierbei wichtig, dass man zwar noch durch das Glas sehen kann

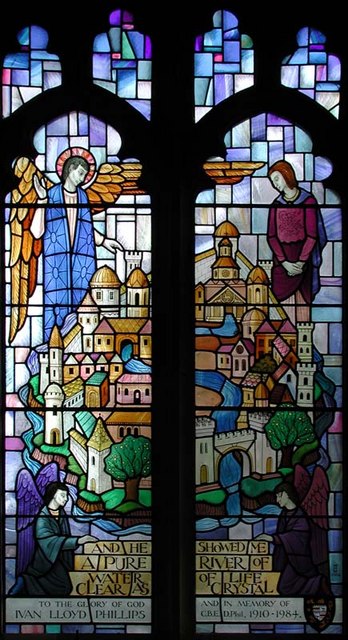

Michael Charles Farrar Bell (1911-1993): St Laurence Church in Warborough (1986)

Im Jahr 1986 wurde in der anglikanischen Kirche St Laurence in Warborough, südlich von Oxford, an der Südseite ein neues Glasfenster eingebaut. Wie in England üblich, wurde das Fenster zu Ehren einer Person ausgestaltet, deren Familie gewöhnlich den Einbau finanziert.

Werner Regner (1920-2008): „Apokalypse: Die Tore des himmlischen Jerusalem“ (1991)

Werner Regners zwei zusammen gehörende, handkolorierte Druckgrafiken „Apokalypse: Die Tore des himmlischen Jerusalem“ sind Aquatinta-Radierungen auf gräulich gefärbten Bütten der Größe 39 x 29 Zentimeter. Thema ist eine überwiegend abstrakte Komposition mit den zwölf Toren des Himmlischen Jerusalem aus der

Simon Segal (1898-1969): Apokalypsezyklus (1969)

Am Ende seines Lebens legte Simon Segal (1898-1969) einen Zyklus zur Apokalypse vor, dessen letztes Blatt das Himmlische Jerusalem zeigt. Der Künstler stammt aus einer jüdischen Familie aus Białystok, flüchtete nach dem Ersten Weltkrieg nach Berlin und zog 1926 nach

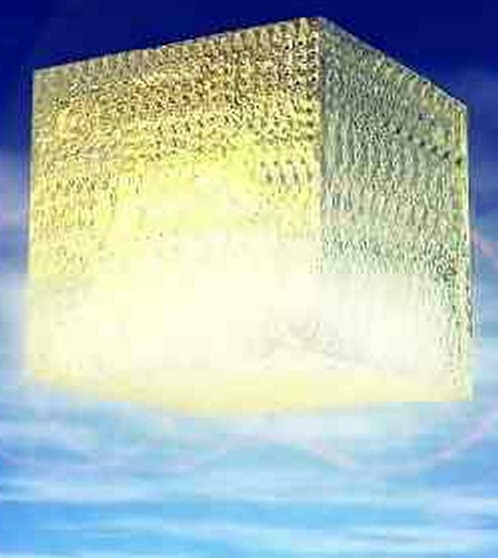

Duncan Long (1949-2016): Jerusalem-Renderings (1998, 2008)

Duncan Long arbeitete als professioneller Buchcover-Gestalter, vornehmlich für Fantasy-Literatur und Jugendbücher, aber auch für Covers von Musikkassetten und später CDs. Als bekennender Christ war Long ein früher Vertreter der in den USA prosperierenden Prophetic Art. Es handelt sich bei den

Martin Thiebes (1962-2021): Jerusalemstelen (2000-2008 und 2010)

Um das Jahr 2000 hat Martin Thiebes aus Königswinter-Oberdollendorf (bei Bonn) begonnen, sich mit dem Thema Neues Jerusalem auf Stelen auseinanderzusetzen. Es entstanden mehrere Entwürfe, die sich nicht erhalten haben. Es kam dann zu einer langfristigen Zusammenarbeit mit einer Privatperson,

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.