LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Manfred Johannes Nittbaur (geb. 1949): Ehemalige Lauingener Krankenhauskapelle (1991)

In der ehemaligen Krankenhauskapelle von Lauingen (Donau), der einstigen Kreisklinik St. Elisabeth, hat man 1991 ein langes und schmales Glasfenster von Manfred Johannes Nittbaur (geb. 1949) aus Augsburg eingebaut. Schon wenige Jahren nach dem Einbau wurde das Krankenhaus samt Kapelle aufgelöst und kam zur angrenzenden Elisabeth-Stiftung. Diese baute das Haus

Gerd Jähnke (1921-2005): Fensterbahn der evangelischen Kapernaumkirche in München (1967)

Das schmale, in den Formen geometrisch gehaltene Glasfenster „Himmlisches Jerusalem“ über dem Altar der evangelischen Kapernaumkirche am Lerchenauer See in München gestaltete der freischaffende Kunstmaler Gerd Jähnke (1921-2005) Das war im Jahr 1967, nachdem der Künstler schon zwei Mal, 1965 und 1966, ein Neues Jerusalem als Glasfenster angefertigt hatte, beide

Himmelspforte der Madonna von Guadalupe (17. Jh.)

Im Jahr 1531 hatte im mexikanischen Guadalupe der Indianer Juan Diego eine Marienerscheinung. Neben ihren Botschaften hinterließ die heilige Maria ihm ein Gemälde (von sich selbst). Dieses Bildnis wird in in Mexiko von Katholiken heute als Nationalheiligtum verehrt, der Ort zu einem internationalen Wallfahrtszentrum ausgebaut. Im Laufe der Jahrhunderte wurden

Weltgericht der ehemaligen Waltham-Abtei in Waltham Abbey, Essex (15. Jh.)

Aus dem 15. Jahrhundert stammt die Wandmalerei der Waltham-Abtei im kleinen Ort Waltham Abbey im englischen Essex. Diese Abtei der Augustinermönche war ein beliebter Übernachtungsort für Könige und andere Adelige, bis sie 1540 in den Wirren der Reformation und Revolution aufgelöst wurde. Heute ist die einstige Abteikirche eine anglikanische Pfarrkirche.

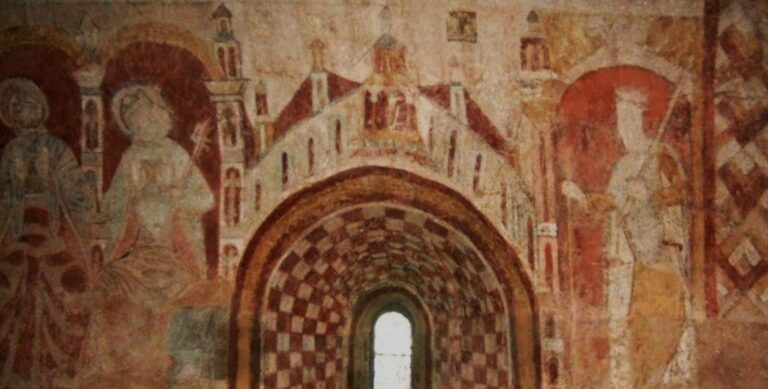

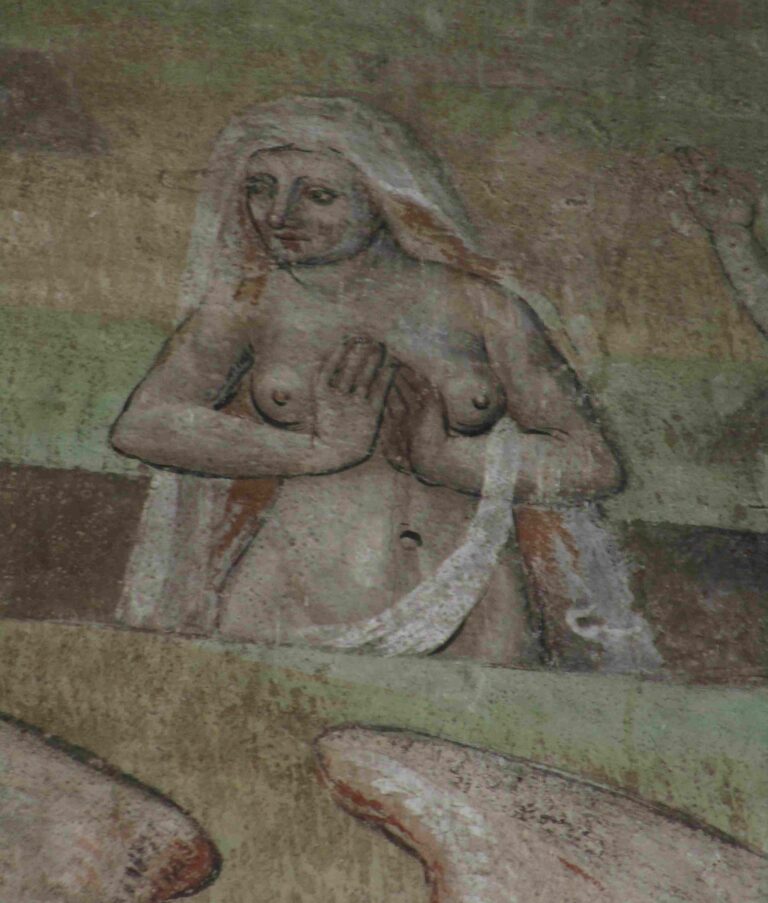

Fresken aus Saint-André im Kanton Monêtier-les-Bains (um 1475)

Die Kapelle Saint-André im Kanton Monêtier-les-Bains im Département Hautes-Alpes ist mit monumentalen Wandmalereien ausgestattet. Die westliche Mauerseite zeigt auf siebeneinhalb Metern das Himmlische Jerusalem. Die grauen Mauern der Gottesstadt ziehen sich über eine gesamte Wandseite. Die Stadt scheint sich über oder hinter dem Wasser zu befinden, auf dem Enten schwimmen,

Johann Joseph Anton Huber (1737-1815): Deckenmalerei in Baindlkirch (1810)

Im Baindlkirch (Schwaben) befindet abgelegen sich die kunsthistorisch kaum beachtete römisch-katholische Kirche St. Martin. 1810 war der Augsburger Freskenmaler und Akademiedirektor Johann Joseph Anton Huber (1737-1815) für die umfangreiche Ausmalung der gerade neu erbauten Kirche zuständig. Es ist eine seiner letzten Arbeiten am Übergang vom Spätbarock zum Frühklassizismus. Das Fresko

Gerald Tooke (1930-2011): Kathedrale Saint Boniface in Manitoba (um 1970)

Auf dem Glasfenster der römisch-katholischen Kathedrale Saint Boniface in Manitoba (Kanada) erscheint die Architektur der Gottesstadt rechts über einem Engel, der schwungvoll die Posaune zum Jüngsten Gericht bläst. Links unten vor der Engelsfigur steht der stilisierte Lebensbaum. Es sieht so aus, als hätte er zwölf Blätter, doch dies sind seine

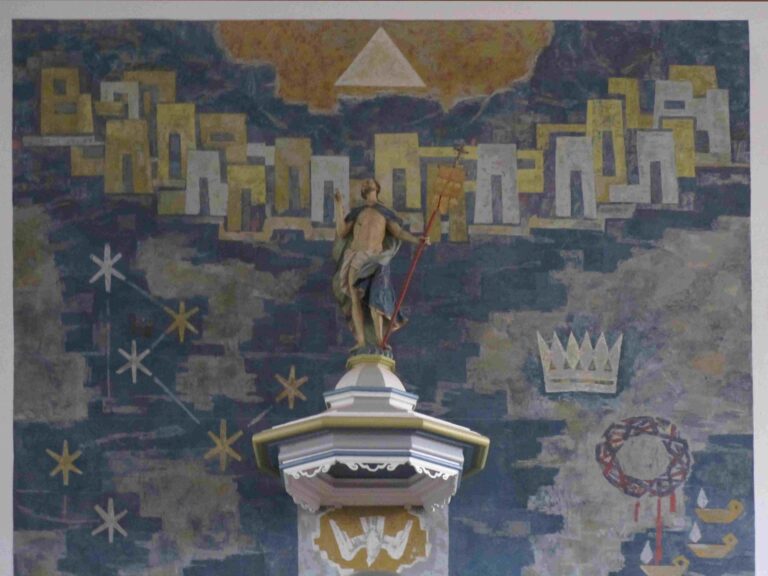

Franz Nagel (1907-1976): Wandgestaltung der Christkönigskirche in Dillingen (1964)

Die Christkönigskirche in Dillingen an der Donau wurde 1962 als römisch-katholische Kirche geweiht. Der Bau entstand durch die Regens-Wagner-Stiftungen, eine bedeutende karitative, im Jahre 1847 gegründete Einrichtung. Noch heute ist die Kirche direkt mit einem Altenheim verbunden und wird von Senioren und Seniorinnen genutzt, ansonsten wäre der Bau bereits profaniert

Fresken der St. Johannis-Kirche in Holzhausen (um 1560)

Der Begriff „naive Kunst“ ist ähnlich umstritten wie der der Volkskunst, doch selten passt er so gut wie zu den Malereien in der Dorfkirche zu Holzhausen. Die dargestellte Architektur der Wandmalereien wie die Gesichtszüge der Personen tragen eben naive Ausdrucksformen; hier sollte den Bauern und Tagelöhnern keine große Kunst vorgeführt

Maria Immaculata-Wandmalerei aus San Miguel Arcángel in Huejotzingo (1550-1600)

Die Fresken des Franziskanerkonvents San Miguel Arcángel in Huejotzingo im mexikanischen Puebla entstanden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und gehören damit zu den ältesten Wandmalereien von ganz Lateinamerika. Der ehemalige Konvent wurde im 16. Jahrhundert von den Spaniern errichtet und diente der Missionierung. Er bewahrt auch eine berühmte

Fresko aus der Stadtkirche Bissingen (1691)

Der gesamte Zyklus in der evangelischen Stadtkirche von Bissingen (Schwaben) entstand zwischen den Jahren 1677 und 1691, dank der Stiftung wohlhabender Bürger. Dieser lange Zeitraum ist ein Indiz dafür, dass hier ein ortsansässiger Maler oder Malerbetrieb die Verantwortung trug. Die Fresken sind über das Kirchenschiff verteilt; kaum ein zusammenhängendes Wandstück

Emil Wachter (1921-2012): Altargemälde in St. Philippus zu München (1991)

In der römisch-katholischen Kirche St. Philippus zu München befindet sich ein komplexes Altarwerk von Emil Wachter (1921-2012), das 1991 in Öl gemalt wurde. Es besteht insgesamt aus sieben Bildtafeln, die in Form eines Kreuzes angeordnet sind, unter dem Gesamttitel „Das Heilswirken Gottes in Schöpfung, Erlösung und Vollendung“.Das oberste Bild in

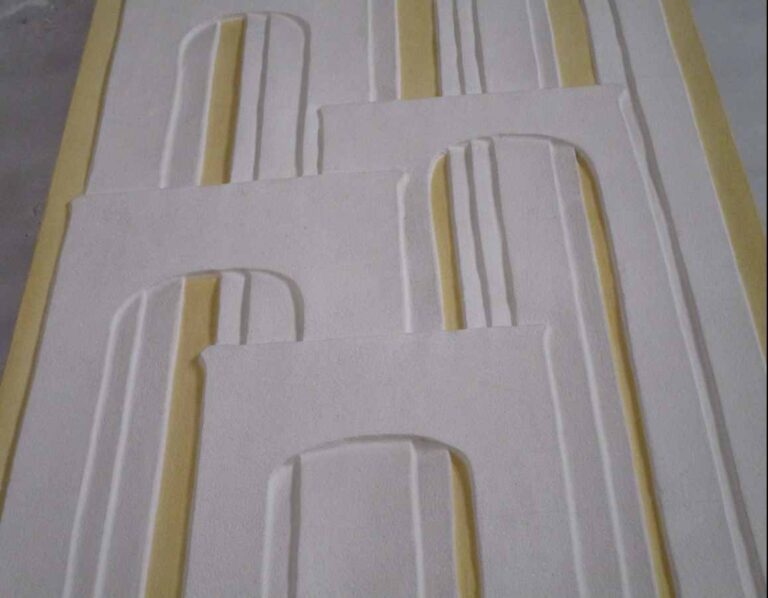

Friedrich Koller (geb. 1939): Jerusalemstele der Antoniuskirche in Vohburg (1998)

Der Bildhauer Friedrich Koller (geb. 1939) aus Laufen hat 1998 eine Jerusalemstele für die römisch-katholische Antoniuskirche in Vohburg an der Donau (Oberbayern) geschaffen. Um das schmale, aber außerordentliche Kunstwerk, das in seinem geometrischen Stil nach Ansicht vieler Gemeindemitglieder überhaupt nicht in die Kirche passt, gab es viel Verdruss. Das Kunstwerk

Max Lacher (1905-1988): Fenster der Frauenkirche zu München (1965)

Im römisch-katholischen Dom Zu Unserer Lieben Frau (umgangssprachlich Frauenkirche) in München gibt es selbstverständlich mehrere Kunstgegenstände, die die Heilige Maria verehren oder ihr zur Ehre gestaltet sind. Darunter befindet sich auch ein Glasfenster mit einer Mariendarstellung. Hier ist das Himmlische Jerusalem nicht im oberen Bildbereich zu finden, sondern rechts neben

Fresken aus St Mary’s in Kempley (um 1120)

Bei den Malereien der St Mary’s Kirche zu Kempley in Gloucestershire handelt es sich um einige der ältesten erhaltenen Kirchenausmalungen Englands. Sie dürften um 1120 entstanden sein und gelten als wichtiges Beispiel für die anglo-normannische Romanik. Nach der Reformation wurden sie mit einer Gipsschicht unsichtbar gemacht und zu Beginn der

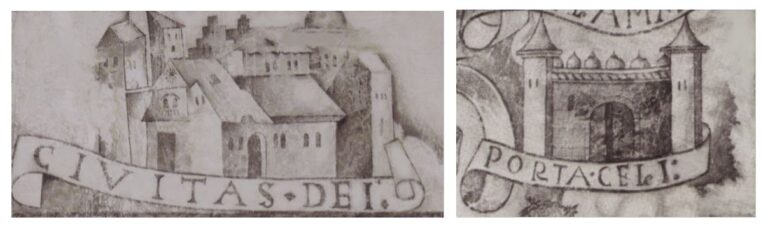

Würzburger Tafelmalerei (um 1430)

Um 1430 entstand diese Tafelmalerei mit Basis Öl und Tempera auf Laubholz, vermutlich im Gebiet des Bistums Würzburg, und auch heute noch ist sie im Besitz des Bischöflichen Ordinariats. Weiteres über die Herkunft des Kunstwerks ist nicht bekannt; allein, dass

Rudolf Yelin (1902-1991): Stadtkirche in Altensteig (1961)

Direkt über der Kanzel der evangelischen Stadtkirche in Altensteig (Schwarzwald nördlich von Freudenstadt) befindet sich ein großformatiges Altarwandbild, welches die ansonsten überwiegend weiße, schmucklose Kirche optisch wie auch motivisch dominiert. Es handelt sich um eine Malerei von Rudolf Yelin dem

Weltgericht aus der Peterskirche in Weilheim (1499/1601)

Im Jahr 1489 wurde der Grundstein der heutigen evangelisch-lutherischen Peterskirche in Weilheim an der Teck (Württemberg) gelegt, und 1517 begann der Innenausbau. Aus den Jahren unmittelbar davor stammt ein gewaltiges Gemälde auf der Ostwand, welches das Langhaus vom Chor trennt.

Inge Sandeck (geb. 1940): Station „Völkerwallfahrt“ in Retzstadt (1998)

Retzstadt ist eine Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart. Der Retzbach-Retzstadt-Rundweg (auch Besinnungsweg oder Bibelweg genannt) geht zurück auf eine Initiative von Pater Fritz Schaub und das römisch-katholische Pfarramt Retzbach. Der 13 Kilometer lange Besinnungsweg soll Wanderer zur Ruhe kommen lassen

Emil Wachter (1921-2012): Deckengemälde in St. Martin, Ettlingen (1988)

Die evangelische Barockkirche St. Martin in Ettlingen blieb Jahrhunderte lang im Inneren unvollendet. In den 1980er Jahren präzisierten sich Pläne, die Deckenausmalung endlich anzugehen. Die Planer gingen davon aus, dass der moderne Mensch mit dem Thema Zukunft nur noch „Dunkles

Emil Wachter (1921-2012): Autobahnkirche bei Baden-Baden (1978)

Die 1970er Jahre waren die Hochzeit der Autobahnkirchen. Autobahnen sollten damals ganz Deutschland überziehen, an ihnen sollte sich das moderne Leben ereignen – da wollten die Großkirchen selbstverständlich nicht abseits stehen. Der Fairness muss hinzugefügt werden, dass etwa zeitgleich die

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.