LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Cornelis Huyberts (1669-1712): Niederländisches Emblembild (1704)

Im Jahr 1704 brachte der Literat Hendrik Graauwhart (1661-1732) ein spätes Emblembuch in Amsterdam heraus, unter dem Titel „Leerzame Zinnebeelden, Bestaande in Christelyke Bedenkingen door Vergelykinge eeniger Schepselen“, also in etwa „Lehrreiche Embleme, die in christlichen Gedanken durch den Vergleich einiger Elemente entstehen“. Von den über hundert Kupferstichen zeigt bereits

Samuel Purchas (1577-1626): Schrift „Purchas, His Pilgrimage“ (1625 und 1655)

Samuel Purchas (1577-1626) Werk „Purchas, His Pilgrimage, or Relations of the Vvorld and the Religions both Heathenish and Christian Observed in all Ages and Places“ erschien erstmals im Jahr 1613. In dem komplexen Werk wurden auch die Seefahrten englischer Expeditionen und die religiösen Bräuche ferner Länder vorgestellt. Diese Themen trafen

Glaubensbekenntnis-Ikone aus Murom (1800-1825)

Das Heimatmuseum der russischen Stadt Murom (Oblast Wladimir) hat eine wenig bekannte, aber erlesene Ikonensammlung. Diese wurde seit 1918 kontinuierlich aufgebaut, allerdings unter fragwürdigen Enteignungen aus orthodoxen Kirchen und Klöstern. Viele der Kunstwerke wurden inzwischen an die ehemaligen Eigentümer oder ihre Nachfolger zurückgegeben. Unter anderem findet man in dem Museum

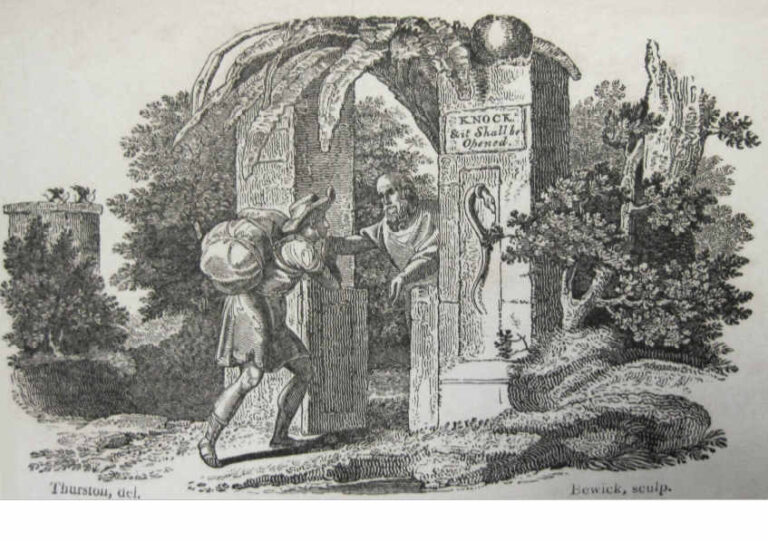

Thomas Bewick (1755-1828): John Bunyan: Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1806

Dieser Kupferstich wurde von Thomas Bewick (1755-1828) angefertigt, nach einem Entwurf seines Kollegen John Thurston (1774-1822). Beide Künstler waren auf Buchillustrationen spezialisiert und haben zahlreiche literarische Werke illustriert. Beide Namen standen für Qualität; man hat sie stolz und unübersehbar am unteren Rand aufgedruckt. Der Kupferstich zeigt eine ungewöhnliche Himmelspforte, die

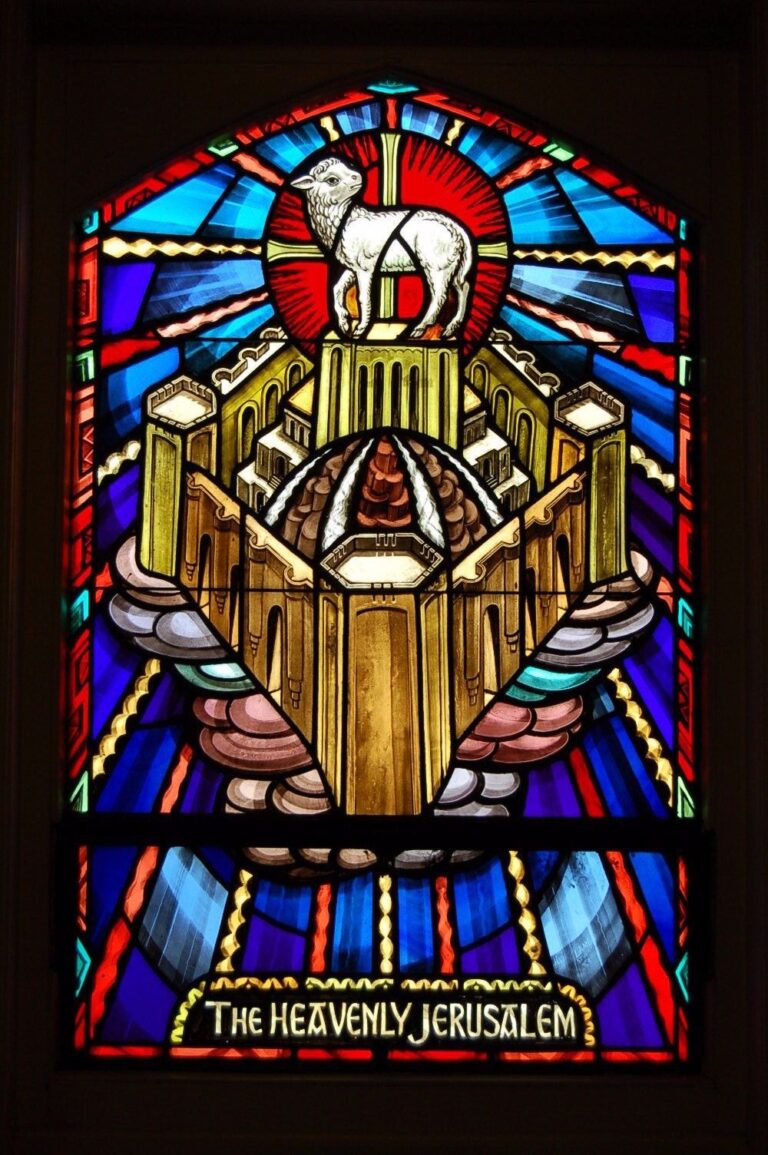

J. R. Lamb Studios: „The Heavenly Jerusalem“ (1962)

„The Heavenly Jerusalem“ („Das Himmlische Jerusalem“, so die englischsprachige Bildunterschrift) ist ein farbiges Glasfenster, welches sich einst im Men’s House von Danbury (Fairfield County in Pennsylvanien) befand. Das Men’s House war eine überkonfessionelle christliche Einrichtung, wo verheiratete und unverheiratete Männer ihre Freizeit sinnvoll verbringen sollten. Dort war das Fenster vermutlich

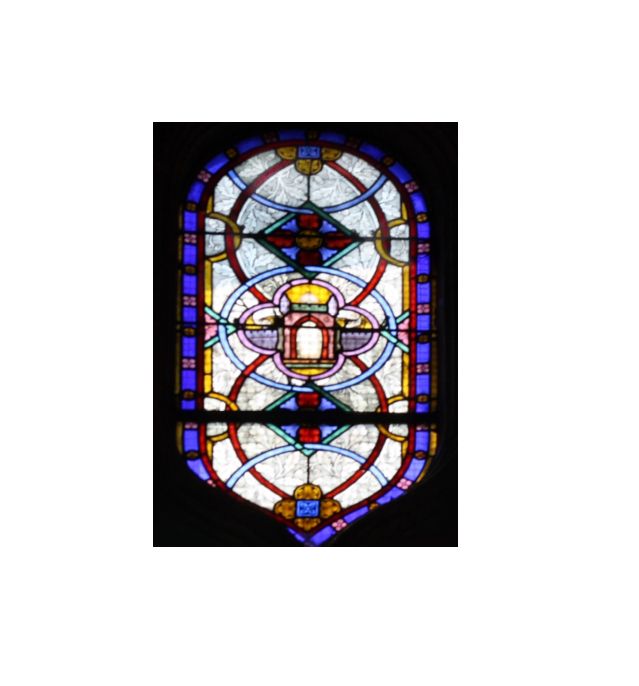

Robert Wehrlin (1903-1964): Französisch-reformierte Kirche in Winterthur (1956)

Auch in der Schweiz gibt es, wenngleich selten, ältere Glasfenster mit dem Motiv des Himmlischen Jerusalem. Einerseits hat dort die reformierte Kirche über Jahrhunderte nicht so farbenprächtige Fenster hervorgebracht wie andere Glaubensgemeinschaften, andererseits hat sich in den 1950er Jahren langsam doch das Bedürfnis nach farbigen Fenstern durchzusetzen begonnen. So

Deodato Orlandi: Malereien aus San Piero in Pisa (um 1300)

Eine der frühesten Torszenen als Wandmalerei findet man in der römisch-katholischen Basilika San Piero a Grado im gleichnamigen Ortsteil der Stadt Pisa (Toskana). Die Fresken im Innenraum der mächtigen mittelalterlichen Basilika stammen aus den letzten Jahren des 13. und den ersten des 14. Jahrhunderts. Sie wurden von der Familie Caetani

Himmelspfortenfenster aus Notre-Dame-de-l’Assomption in Auvers-sur-Oise (um 1863)

Notre-Dame-de-l’Assomption d’Auvers-sur-Oise ist eine römisch-katholische Kirche in einer kleinen Gemeinde im Département Val-d’Oise in der Region Île-de-France. Der traditionsreiche Bau geht bis in die Romanik zurück. Im Zuge der Romantikbewegung und der Regotisierung Mitte des 19. Jahrhunderts wurden dort um 1863 neue Fenster eingesetzt, die einen mittelalterlichen Eindruck erwecken sollten,

Mariensymbole aus St. Patrick in Escaheen (um 1905) und Monea (1911)

Die Zahl der Kunstwerke mit einem Himmlischen Jerusalem ist in Irland überschaubar. Innerhalb der Glasmalerei ist dieses Motiv das älteste. Möglicherweise handelt es sich sogar um die älteste erhaltene Darstellung eines Neuen Jerusalem in Irland überhaupt? Wie viele irische Orte hat auch Eskaheen eine römisch-katholische Kirche mit dem Namen St.

Bartolomeo di Tommaso: Fresko aus S. Francesco in Terni (um 1444)

In der Stadt Terni in Umbrien entstanden um das Jahr 1444 Fresken, die die Werkstatt des Malers Bartolomeo di Tommaso (auch Bartolomeo da Foligno, geb. um 1408) angefertigt hat. Dargestellt sind in der Cappella Paradisi der römisch-katholischen Kirche S. Francesco das Paradies (Altes Testament) und das Jüngstes Gericht (Neues Testament).

Chris Wallis (1930-2021): Christ Church Cathedral in Victoria (1994)

Die Christ Church Cathedral in Victoria (British Columbia, Kanada) ist eine anglikanische Kirche im neogotischen Stil, und, entgegen ihrem Namen, keine Kathedrale im Sinne eines Bistumssitzes. Das zentrale Glasfenster der Kirche befindet sich bezeichnenderweise in der Kapelle „New Jerusalem“. Es ist ein Werk des kanadischen Glaskünstlers Chris Wallis aus London

Jon Marten (geb. 1934): Onze Lieve Vrouwe in Heemskerk (1965)

Die gesamte, mehr als zehn Meter ausmachende Altarwand der römisch-katholischen Kirche „Onze Lieve Vrouwe“ („Zu Unserer Lieben Frau“; i.e. Maria) wurde aus Buntglas gestaltet. Man findet das Kunstwerk in Heemskerk, einer kleineren Stadt in der niederländischen Provinz Nordholland etwa 22 Kilometer nordwestlich von Amsterdam. Die Arbeit aus dem Jahr 1965

Margaret Edith Rope (1891-1988): All Saints Church in Hereford (1934)

Dieses Fenster wurde von Margaret Edith Rope (auch M. E. Aldrich Rope, 1891-1988) aus Fulham in London gestaltet, die an der Chelsea Central School of Arts and Crafts studiert hatte. Sie war eine der ersten Frauen, die in England zahlreiche Fenster in anglikanischen und auch römisch-katholischen Kirchen mit Glasmalereien professionell

Egon Stolterfoth (1912-1986): Glaswand der Dreifaltigkeitskirche in Detmold (1962)

Egon Stolterfoth (1912-1986) aus Berlin war hauptsächlich Maler und Bildhauer, der sich auf Tierdarstellungen spezialisiert hatte. Werke in Glas dieses Künstlers finden sich selten. Das Himmlische Jerusalem hat er nur ein einziges Mal künstlerisch bearbeitet. Stolterfoth entwarf im Jahr 1962 ein Glasfenster, welches die Glaswerkstätten „Wolfgang Perbandt Glas und Mosaik“,

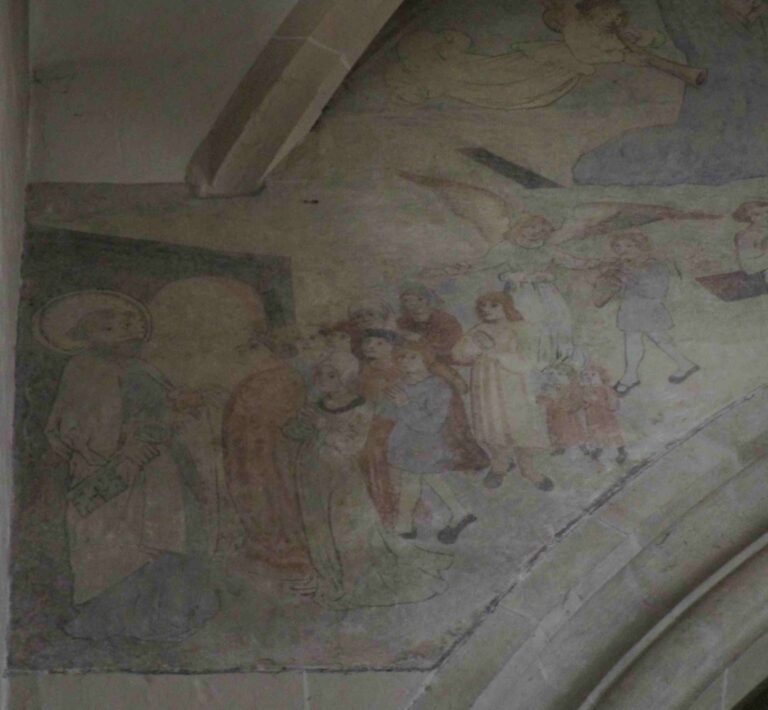

Weltgerichtsdarstellung aus der Bartholomäuskirche in Markgröningen (um 1500)

Die evangelische Bartholomäuskirche in Markgröningen (Landkreis Ludwigsburg), der ehemaligen Reichs- und württembergischen Amtsstadt Grüningen, ist ein in mehreren Bauphasen entstandener, im Kern spätgotischer Kirchenbau aus dem 13. bis 15. Jahrhundert. Die älteste Malerei in der Kirche ist heute eine Darstellung des Jüngsten Gerichts, und zwar im Gewölbe des vierten Jochs

Moskauer Andachtsbuch (um 1910)

In der Russischen Staatsbibliothek zu Moskau befindet sich ein Konvolut, welches handschriftliche Aufzeichnungen über das Leben des Heiligen Andreas beinhaltet (Signatur F.98, Nr. 378). Die 216 Blätter mit 102 Miniaturen entstanden kurz vor dem Ende des Zarenreiches, um 1910. Es

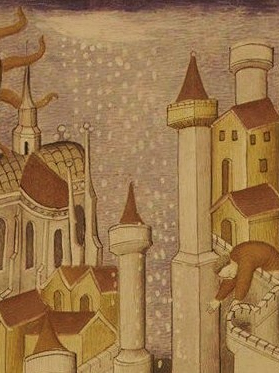

MS 215, Bk.1: „De Civitate Dei“ des Augustinus (um 1415)

Um das Jahr 1415 wurde in einem Pariser Kloster eine französischsprachige Handschrift des Kirchenlehrers und Bischofs Aurelius Augustinus hergestellt, die dem französischen König Charles V. gewidmet wurde. Damit sollte der König erinnert werden, dass er seine Herrschaft möglichst gerecht nach

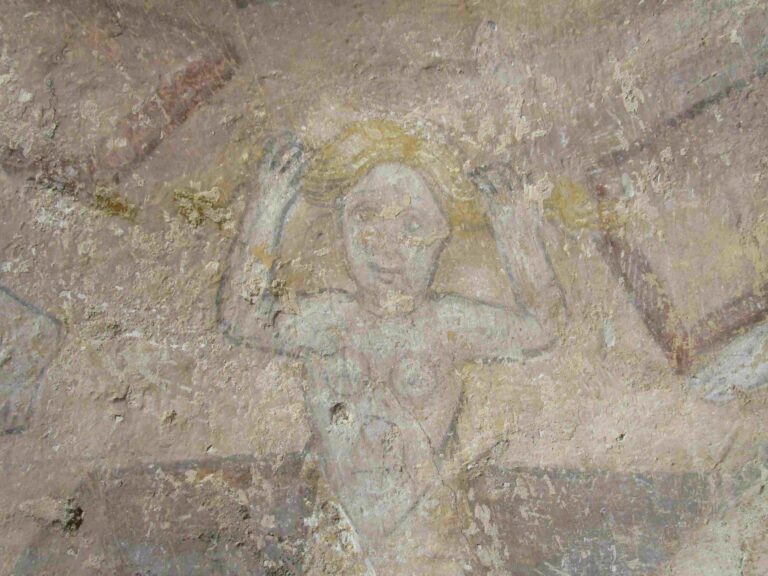

Gruftfresko aus der Stadtkirche von Michelstadt (um 1450)

Die evangelische Stadtkirche von Michelstadt im Odenwald erhielt ihre heutige Gestalt in der späten Gotik. Älter ist der nordöstliche, tiefer liegende Kapellenbau mit der Gruft der Schenken und Grafen von Erbach. Die Gruft ist nicht öffentlich und nur durch einen

Harry MacLean (1908-1994): Christuskirche in Oberbexbach (1959)

„Das Himmlische Jerusalem“ ist der Titel einer Glaswand von Harry MacLean (1908-1994) in Oberbexbach, einem Ortsteil der saarländischen Stadt Bexbach. Dort wurde im Jahr 1959 die evangelische Christuskirche neu erbaut. Das betreffende Fenster im Altarraum an der rechten, nordwestlichen Seite

Karl Mohrmann (1857-1927): Altar der Bethlehemkirche in Hannover-Linden (1906)

Der goldene Altar von Sahl (im dänischen West-Jütland) aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde im Historismus mit seiner Begeisterung für Nordisches kopiert. Entworfen hat die Kopie der Konsistorialbaumeister und Professor Karl Heinrich Friedrich Mohrmann (1857-1927) für die evangelische

Reinhard Heß (1904-1998): Herz Jesu in Saarbrücken (1953), ehemaliges Trierer Konvikt (1954), St. Martinus in Zewen (1957), St. Marien in Thiergarten (1961) und St. Laurentius in Hülzweiler (1967)

Reinhard Heß (1904-1998) aus Trier war ein katholischer Maler und Glasmaler, der überwiegend im Bistum Trier wirkte, dort gelegentlich zusammen mit dem Architekten Fritz Thoma. Obwohl sein hauptsächliches Schaffen in den 1960er Jahren lag, können viele seiner Werke heute nicht

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.