LETZTER BEITRAG

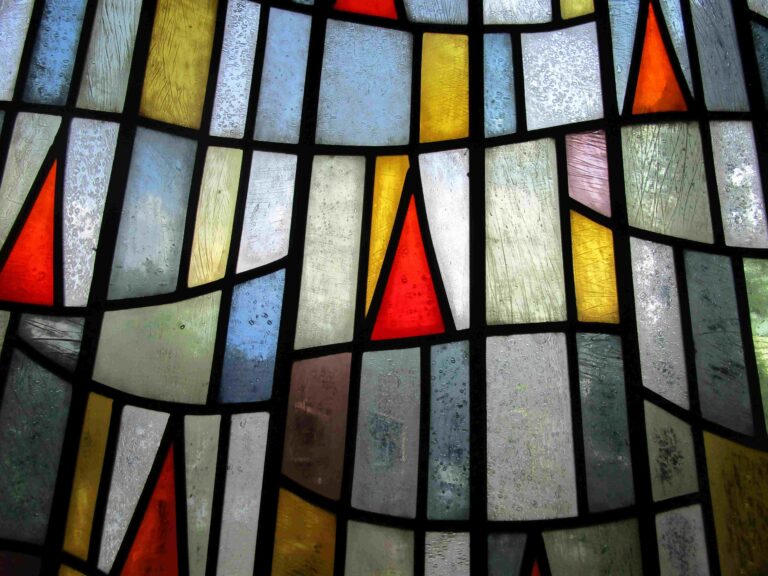

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Meister Orosius: „La Cite de Dieu“ (um 1410)

An dieser spätmedievalen Ausgabe von „De Civitate Dei“ (Buch I-V) des antiken Kirchengelehrten und Kirchenvaters Aurelius Augustinus wurde von etwa 1408 bis 1410 gearbeitet. Es handelt sich um eine neue Übersetzung von 1375 mit einem Kommentar von Raoul de Presles, die von dem Buchmaler Orosius oder von einem seiner Schüler

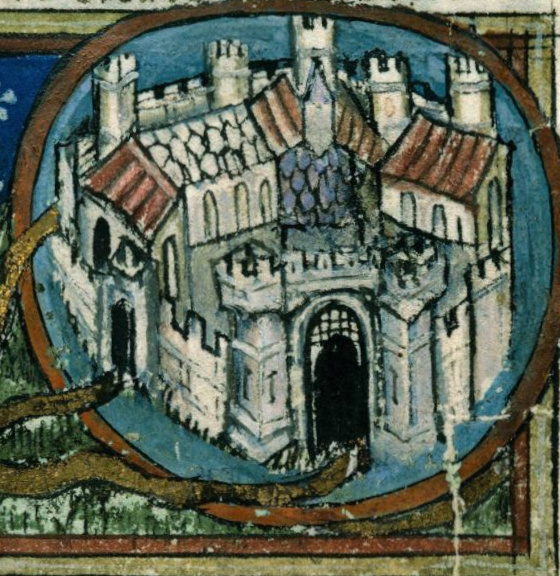

MS Spencer 19: Guillaume de Digullevilles Pélerinage (um 1430)

Eine weniger bekannte englische Ausgabe „The Pilgrimage of the Soul“ des Guillaume de Digulleville entstand um das Jahr 1430 für Thomas Cumberworth of Somerby (gest. 1451). Seit 1928 befindet sich die Pretiose in dem Konvolut „MS Spencer 19“ in der Public Library in New York. Diese Miniatur präsentiert sich mit

MS Latini 74: Pélerinage des Guillaume de Digulleville (um 1400)

Hinter der Ausgabe „Codices Bibliothecae Publicae Latini 74“ verbirgt sich eine Pélerinage des Autors Guillaume de Digulleville, die um 1400 entstanden ist. Sie ist Teil der Handschriftensammlung der Bibliothek der Universität Leiden. Herkunft und Entstehungshintergrund dieser Handschrift sind mangels Forschungsliteratur kaum bekannt. In dieser Ausgabe ist das Himmlische Jerusalem nur

Aymar de Poitiers: Guillaume de Digullevilles Pélerinage (um 1460)

Eine französischsprachige Prosaausgabe der „Pélerinage de la vie humaine“ von Guillaume de Digulleville (auch Déguileville, 1295-1358) wurde um 1460 von Aymar de Poitiers in Paris oder in Tours gestaltet. Die Ausgabe aus der Genfer öffentlichen Bibliothek (MS Fr. 181) ist derjenigen von Charlotte von Savoyen (1441-1483) ähnlich (MS 228) und

MS 110: Guillaume de Digullevilles Pélerinage (1390)

Die Miniatur von fol. 1 und zwei weitere Miniaturen von fol. 3 stammen aus einer Ausgabe der Pélerinage, die in der Stadtbibliothek von Aix-en-Provence als MS 110 (früher (Rés. MS 43) aufbewahrt wird. Im Jahr 1390 entstanden zählt diese Ausgabe noch zu den frühen Fassungen der Pèlerinages. Bemerkenswert ist die

MS 768: Guillaume de Digullevilles Pélerinage (um 1400)

Diese Pélerinage war gegen Ende des 14. Jahrhunderts/Anfang des 15. Jahrhunderts in der Abtei St. Martin in Tournai gefertigt worden, einem gewerbsmäßigen Zentrum mittelalterlicher Handschriftenherstellung. Von dort gelangte sie über die Abtei St. Rictrudis in Marchiennes in ihren heutigen Aufbewahrungsort, die Stadtbibliothek von Douai im Département Nord der Region Nord-Pas-de-Calais

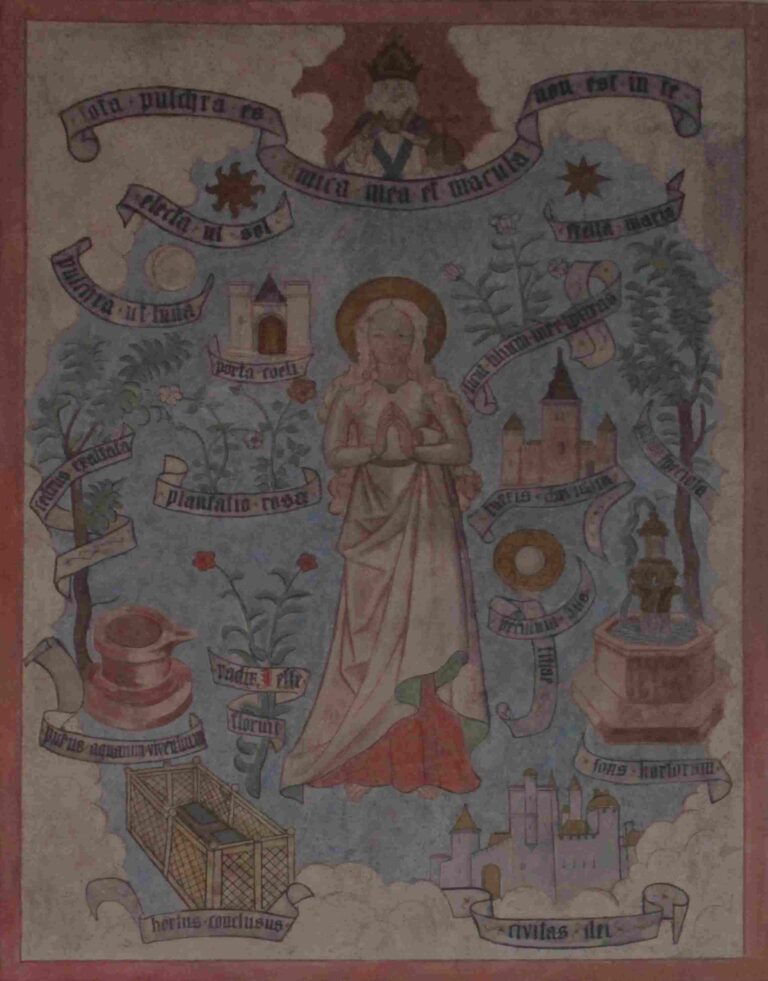

Maria Immaculata aus Kiedrich (16. Jh.)

Die Weinbaugemeinde Kiedrich im südhessischen Rheingau-Taunus-Kreis war und ist stark vom römisch-katholischen Bistum Mainz geprägt, was auch für die Pfarrkirche Sankt Dionysius und Valentinus gilt. In dem gotischen Bau findet sich im Langhaus eine Wandmalerei, dort im südlichen Seitenschiff, am zweiten Joch von Westen her gesehen. Sie wird datiert auf

MS 950: Guillaume de Digullevilles Pélerinage (um 1400)

In der Stadtbibliothek Tours wird die Handschrift MS 950 aufbewahrt, die um 1400 hergestellt wurde. Es handelt sich um eine französische Ausgabe der Pélerinage mit einfachen Illustrationen in roten und braunen Farbtönen, die teilweise beschädigt sind. Allen Zeichnungen des unbekannten Miniaturisten ist die hellrote Farbe gemeinsam, die als preiswertes Färbemittel

MS Cod. Pal. Lat. 1969: Guillaume de Digullevilles Pélerinage (um 1370)

Eine Serie von Miniaturen des Himmlischen Jerusalem ist auch in der Ausgabe „Pélerinage de la vie humaine“ in der Universitätsbibliothek Heidelberg enthalten. Der Codex Palatinus Latinus 1969 stammt aus Toulouse, wo er um etwa 1370 hergestellt wurde und war einst in Besitz von Louis I. von Anjou (1339-1384). In die

MS 1130: Guillaume de Digullevilles Pélerinage (um 1390)

Die Pariser Bibliothek Sainte-Geneviève besitzt die Ausgabe „Les trois pèlerinages“, eine Variante des Romans Pélerinage von Guillaume de Digulleville. Der Band hat die Signatur MS 1130 und wurde gegen Ende des 14. Jahrhunderts geschaffen. Von den zahlreichen Miniaturen zeigen insgesamt fünf die Gottesstadt, nämlich diejenigen auf fol. 2r, 2v, 3r

MS McClean 123: Nuneaton-Apokalypse (1280-1300)

Zwischen 1280 und 1300 arbeiteten verschiedene Künstler an einer Textsammlung, die nicht abgeschlossen wurde. Insbesondere die Miniaturen blieben meist Fragment. Sie sind nicht alle erhalten, möglicherweise wurden gerade diese Miniaturen entnommen, die fertig gewesen waren.Das Werk, wie es heute in dem Fitzwilliam Museum in Cambridge aufbewahrt wird, besteht aus der

Pietro da Rimini: Blumenwiesen-Jerusalem aus MS Urb. Lat. 11 (1321/22)

Bibelkommentare waren mitunter eine Möglichkeit, endzeitliche Themen bildlich zum Ausdruck kommen zu lassen. Dies war der Fall in einem Evangelienkommentar, der unter der Signatur „Urb. lat. 11“ in der Vatikanischen Bibliothek zu Rom aufbewahrt wird. Das Himmlische Jerusalem findet man auf einem kleinen Ausschnitt einer Miniatur in der Mitte des

Weltgerichtsdarstellungen der Legenda Aurea (um 1405)

Auf dieser Miniatur wurde das Weltgericht in Szene gesetzt, wie es seit bereits vielen Jahrhunderten Tradition war: Links das Himmlische Jerusalem, rechts die Hölle, dazwischen Christus als Richter auf einem Regenbogen, assistiert von Heiligen oder, wie hier, von Engeln, die mit Posaunen das Jüngste Gericht verkünden. Neu war, den bislang

Juan P. Morlette Ruíz (1713-1770): Himmelspforte (um 1750)

Juan Patricio Morlette Ruíz (1713-1770) war ein mexikanischer Künstler, der sich vor allem mit seinen Castabildern einen Namen gemacht hatte. Auf diesen großformatigen Bildern sind systematisch Nachkommen von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen aufgeführt. Wie viele seiner Kollegen im kolonialen Neuspanien war Ruíz Mitglied der Mitte des 18. Jahrhunderts gegründeten Akademie für Malerei

Umkreis des Benavides: Himmelspforte aus Mexiko (um 1750)

Um das Jahr 1750 schuf ein Maler, der der Künstlerfamilie Benavides oder ihrem Umkreis angehörte, in Mexiko eine 160 x 103 Zentimeter große Darstellung der Maria Immaculata. Wie üblich, zeigt das Gemälde einige bekannte Symbole nach der Lauretanischen Litanei, welche dann um eine mittige, stehende Marienfigur aneinander gereiht sind. Das

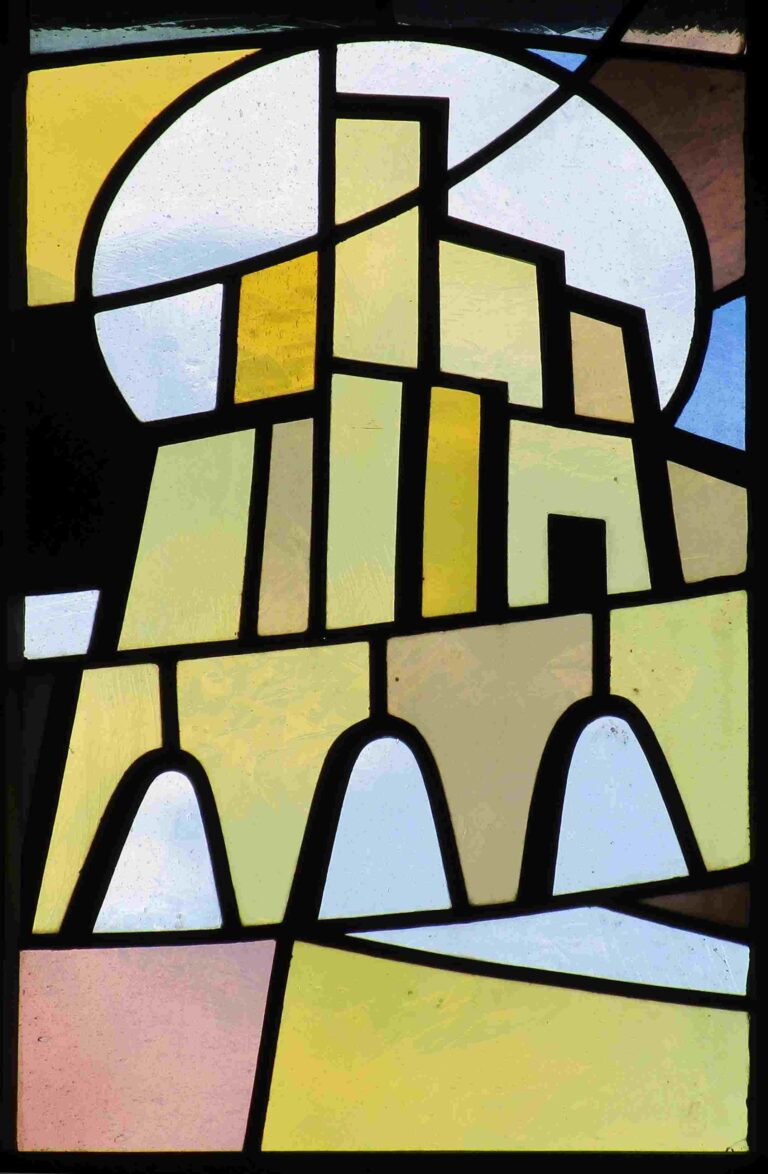

Heidemarie Scheuer (später Leder): Jerusalems-Fenster aus Maria Königin in Sinspelt (1993)

Sinspelt ist ein kleiner Ort mitten in der Eifel, neben einer Schnapsbrennerei ist das bedeutendste Gebäude die römisch-katholische Kapelle Maria Königin. Erbaut wurde sie als Filialkirche von Mettendorf im Jahr 1959. In den 1980er Jahren wurde dieses Fenster eingebaut, doch

„Worte der Wiederkunft“ aus Russland (19. Jh.)

Innerhalb der Sammlung handgeschriebener Bücher von E. E. Egorova in der Russischen Staatsbibliothek zu Moskau befindet sich unter der Signatur F.98 Nr. 663 eine Sammlung zur Parusie. Es sind hauptsächlich Auslegungen der Apokalypse von so unterschiedlichen Autoren wie Papst (und

Helmut Heinrichs (1927-2016): Johanneskirche in Elberfeld (1963)

Die evangelische Johanneskirche ist eine der Notkirchen des bekannten Architekten Otto Bartning (1883-1959) von 1949. Man findet sie auf einem Berghang über Wuppertal-Elberfeld an einem Park in einem von Einfamilienhäusern und Villen geprägten Stadtteil. Die Beleuchtung sichert ein umlaufendes Lichtband,

Paul Gerhardt (1912-1975): Kreuzkapelle in Iserlohn-Letmathe-Stübbeken (1961)

Stübbeken ist ein Ortsteil von Letmathe, welches wiederum ein Stadtteil von Iserlohn ist. Der Ortsteil im Grünen wuchs in den Nachkriegsjahren an und erhielt die evangelische Kreuzkapelle. Diese ist nur dem Namen nach eine Kapelle, sondern vielmehr eine vollwertige Kirche,

Daan Wildschut (1913-1995): Betonfenster aus St. Anna in Heerlen (1953)

Die Pfarrkirche Heilige Mutter Anna (auch H. Moeder Annakerk, Sint-Annakerk, also St. Anna) ist eine römisch-katholische Kirche im Stadtteil Bekkerveld der niederländischen Stadt Heerlen. Die Kuppelkirche an Rande eines Parks wurde 1953 nach einem Entwurf von Frits Peutz und Hendrik

Erentrud Trost (1932-2004): St. Hedwig in Steinhagen (1961) und Kopie aus Maria Hilfe der Christen in Hagen (1964)

Zwei motivisch ähnliche Arbeiten entstanden in der ersten Hälfte der 1960er Jahre, in beiden Fällen für römisch-katholische Kirchen in Nordrhein-Westfalen. Eines der Fenster, 1961 eingebaut, befindet sich in der Kirche St. Hedwig in Steinhagen bei Bielefeld, das andere, drei Jahre

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.