LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Karmeliterkirche „Mutter vom Guten Rat“ zu Duisburg (1961)

In Duisburgs Innenstadt besitzt die Karmeliterkirche „Mutter vom Guten Rat“ (kurz Kamrelkirche) im Ostchor eine Darstellung des göttlichen Lammes im Himmlischen Jerusalem. Zu sehen ist ganz oben zunächst der dunkelblaue Himmel, der sich auf die Erde senkt, dann das Lamm, dessen Wunden rot leuchten. Über ihm wurde übrigens noch ein

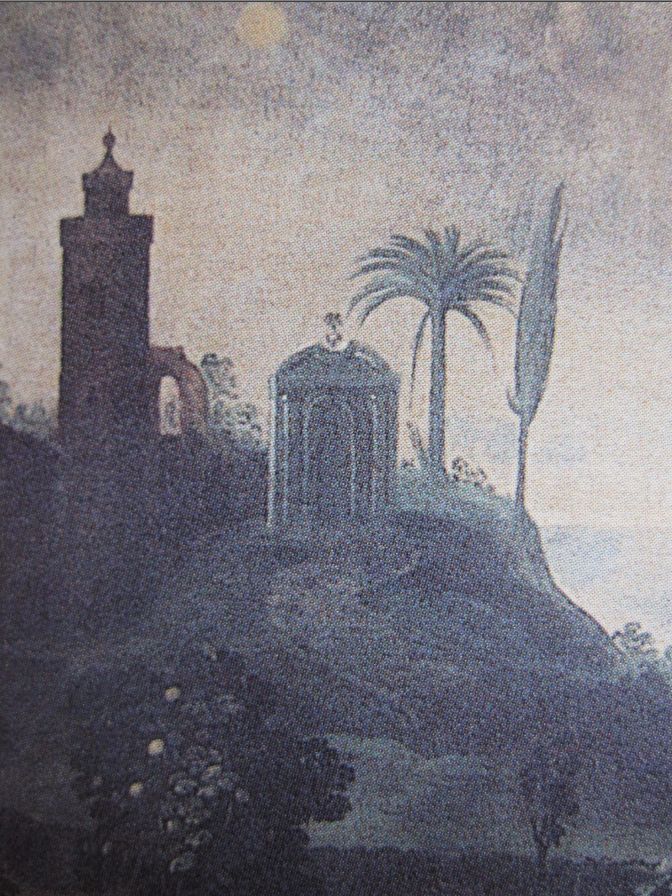

Giuseppe Cesari d’Arpino (um 1568-1640): Ölgemälde „Tota Pulchra“ (um 1620 und 1621)

In eine paradiesische Landschaft eingebunden wurden mehrere Mariensymbole auf dem 240 x 162 Zentimeter großen Ölgemälde „Tota Pulchra,“ welches um das Jahr 1620 entstanden ist. Die geschlossene Pforte mit Segmentgiebel befindet sich auf einem kleinen Hügel, zu dem ein gewundener Pfad führt, es ist das Motiv des schmalen Weges eines

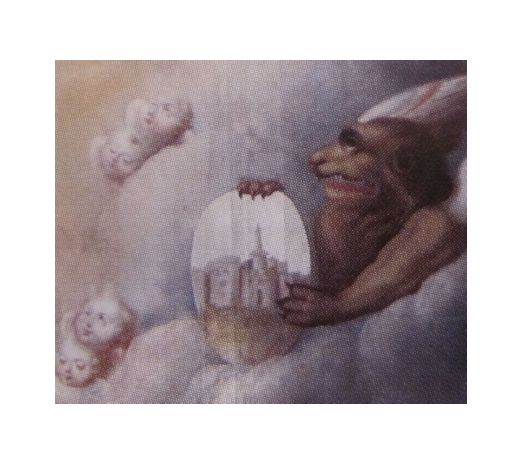

Pembroke-Stundenbuch (um 1465)

In Brügge entstand zwischen 1465 und 1470 ein kostbares Stundenbuch. Es trägt heute den Namen Pembroke Psalter-Hours und befindet sich im Philadelphia Museum of Modern Art (dort unter der Signatur: The Philip S. Collins Collection, acc. no. 1945-65-2). Die Miniatur von fol. 73v zeigt in traditioneller Manier ein Weltgericht; in

Schwarzaugenmeister: Weltgericht aus einem Stundenbuch (um 1490)

Höllenstrafen, aber auch die Belohnung, nämlich ein ewiges Leben im Neuen Jerusalem, waren den mittelalterlichen Menschen visuell omnipräsent. Man findet Weltgerichtsdarstellungen sowohl in spätmittelalterlichen Büchern wie auch als Wandfresken in Kirchen, Klöstern und sogar in Rathäusern. Der Aufbau war immer der gleiche: links das Neue Jerusalem, rechts die Hölle, darüber

Jerusalemsallegorie aus dem Kloster San Francisco in Cochabamba (18. Jh.)

Der Franziskanerorden hatte im 18. Jahrhundert eine besondere Vorliebe für Allegorien jeglicher Art. Vor allem in Neuspanien dokumentieren großformatige Ölmalereien diese monastische Leidenschaft. Entworfen haben diese Arbeiten Theologen des Ordens, ausführen durften sie einfache Mönche, deren Namen und Schicksale wir nicht kennen. Eine dieser Arbeiten befindet sich im römisch-katholischen Kloster

Herb Schiffer (geb. 1936): St. Cäcilia zu Düsseldorf-Benrath (1993)

Eine der ungewöhnlichsten und eigenwilligsten Himmelspforten des 20. Jahrhunderts stammt von dem Glaskünstler Herb Schiffer (geb. 1936), der zu dieser Zeit in Aachen Kunst unterrichtete und in Düren sein Atelier unterhielt. Bei dem Kunstwerk erscheinen Engel in den verschiedenen Marien-Symbole aus der Lauretanischen Litanei. Im vorliegenden Fall handelt es sich

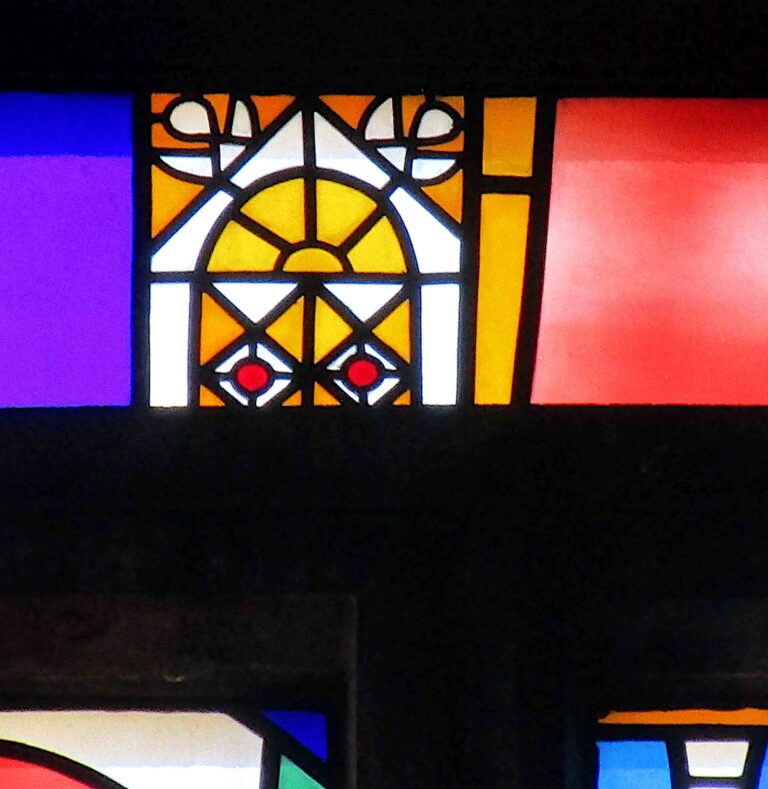

Egbert Lammers (1908-1996): Marienkirche in Hagen (1965)

Unverkennbar aus den 1960er Jahren ist dieses Glasfenster im rechten Seitenschiff der römisch-katholischen Kirche St. Marien in Hagen im südlichen Ruhrgebiet. Egbert Lammers (1908-1996) entwarf in seinem Atelier in Werl dieses Fenster im März 1964, mehrere Handzeichnungen haben sich dazu erhalten. Hergestellt wurde es dann ein Jahr darauf aus gelbem

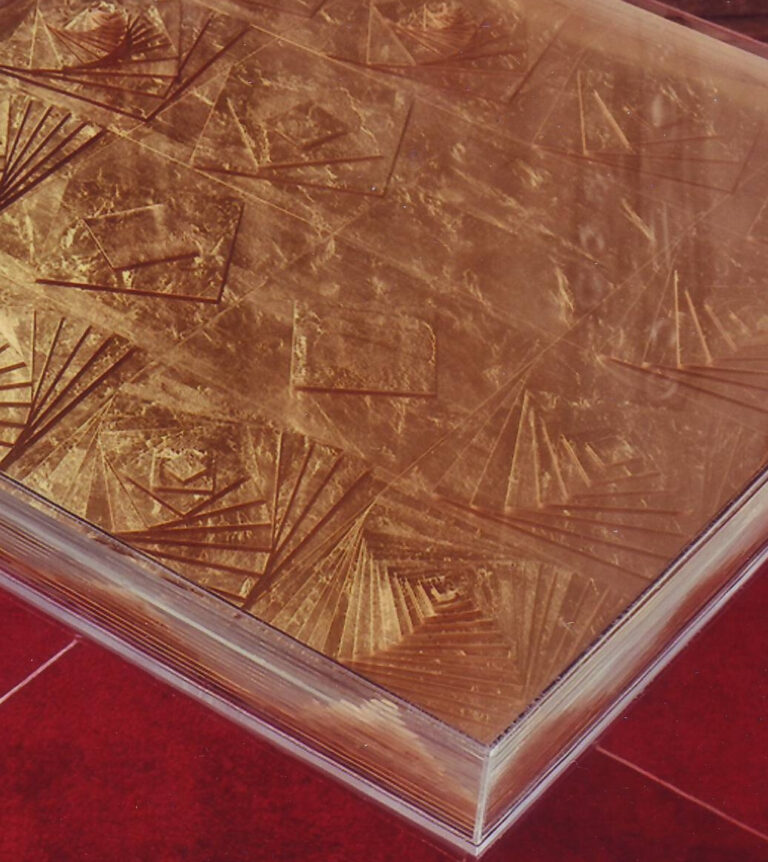

Edith Wolff (1929-2024): Skulptur „Das himmlische Jerusalem“ (2000)

„Das himmlische Jerusalem“ ist eine 65 x 65 x 65 Zentimeter große Skulptur der Künstlerin Edith Wolff. Sie besteht aus Plexiglas und Blattgold auf Papier, nach Aussage der Künstlerin zu dem Werk, als Symbol für geistige Energie. Die Skulptur erinnert bewusst an ein Möbelstück in Miniatur, etwa an einen Beistelltisch

Trude Dinnendahl-Benning (1907-2002): Rosettenfenster von St. Michael in Marl (1952)

Am 11. November 1951 wurde in einer Feierstunde der Grundstein für den Bau der römisch-katholischen Michaelskirche in Marl im nördlichen Ruhrgebiet gelegt. Schon am 5. Mai 1952 erfolgte das Richtfest. Zwischen diesen Daten wurde in die Backsteinkirche ein gewaltiges Rosettenfenster eingesetzt, und zwar direkt am Hauptturm über dem Eingang in

Theo Elferink (1923-2014): Ehemalige Marienkirche in Duisburg (1975)

Der Ortsteil Rheinhausen-Schwarzenberg im linksrheinischen Duisburg war für zwei Generationen die Heimat einer römisch-katholischen Marienkirche „auf dem Schwarzen Berg“, die, gemäß ihrem Namen, auch verschiedene Motive aus der Lauretanischen Litanei auf einem Buntglasfenster zur Darstellung brachte. Gezeigt wurden dort u.a. der Sitz der Weisheit, die geheimnisvolle Rose, die Arche des

Wilhelm Rengshausen (1918-1989): Propsteikirche St. Peter und Paul in Bochum (1964)

Auch für das geübte Auge nicht gerade leicht zu entdecken ist das Himmlische Jerusalem in der römisch-katholischen Propsteikirche St. Peter und Paul in Bochums Innenstadt (Ruhrgebiet). Der Entwurf und die Ausführung aus dem Jahr 1964 stammen von dem Künstler Wilhelm Karl Franz Rengshausen (1918-1989). Dieser führte damals sein Atelier unweit

Heinz Dohmen (geb. 1934): Erlebnis- und Andachtsraum der Propsteikirche St. Augustinus in Gelsenkirchen (2000)

Der bislang traditionelle Chorabschluss der Gelsenkirchener Propsteikirche St. Augustinus wurde zum Jubiläumsjahr 2000 vollständig umgestaltet. Ziel war, das Himmlische Jerusalem sinnlich-visuell für Kirchen- und Gottesdienstbesucher erlebbar zu machen. Dazu wurde das Chorpolygonal unter Anleitung von Dombaumeister Heinz Dohmen (geb. 1934) zu einem Erlebnisraum Himmlisches Jerusalem umgestaltet. Dohmen war dafür der

Fresken aus St. Johann Baptist in Brechten (um 1425)

Nicht wie üblich Petrus, sondern ein übergroßer Schutzengel mit imposanten Flügeln öffnet hier die Himmelspforte. Hinter der Pforte links ist die Außenfassade mehrerer schmaler Bauteile gezeigt. Diese sind vergleichbar mit einer ähnlichen Anordnung in der schwedischen Kirche von Fulltofta, wo ebenfalls das Himmlische Jerusalem gezeigt wird (um 1400).Das hiesige Fresko

Will Horsten (1920-1979): St. Marien in Korschenbroich-Pesch bei Mönchengladbach (1978)

Ein imposantes und monumentales Gesamtkunstwerk bietet die römisch-katholische Kirche St. Marien in Korschenbroich-Pesch bei Mönchengladbach. Die gesamte Kirche war nach 1945 auf Initiative der örtlichen katholischen Bevölkerung entstanden, die auch die Künstler für die Innenausgestaltung auswählte. Die Mittel waren selbstverständlich begrenzt, für die Glasfenster konnten allein die Sachkosten übernommen werden,

Hubert Spierling (1925-2018): St. Gertrud von Brabant in Wattenscheid (1952)

Die Fensterrosette der römisch-katholischen Propsteikirche St. Gertrud von Brabant in Wattenscheid (Ruhrgebiet) ist eine frühe Arbeit von Hubert Spierling (1925-2018) aus dem Jahre 1952. Es war damals keine Beseitigung von Kriegsschäden, sondern eine Maßnahme zu Verschönerung des historistischen Sakralbaus aus dem 19. Jahrhundert. Der Künstler sollte später das Himmlische Jerusalem

Russische Apokalypsehandschrift (18. Jh.)

Bebilderte Handschriften mit dem Apokalypsetext waren eine regelrechte Massenware, zahlreiche Kirchenbibliotheken oder Klöster hatten ihre Ausgaben. Schon aus liturgischen Gründen waren diese Bücher kein Luxus, sondern schlichtweg notwendig und wurden gebraucht. Eines dieser Exemplare aus dem 18. Jahrhundert gelangte in

Bernardino Poccetti (1548-1612): San Pietro in Pontignano (1596)

Bernardino Poccetti (auch Barbatelli oder Bernardino delle Grottesche, delle Facciate oder einfach delle Muse genannt) war ein italienischer manieristischer Maler und Radierer. Er stand zeitlebens im Austausch mit Meistern wie Santi di Tito, Domenico Cresti (Il Passignano), Lodovico Cigoli, Michele

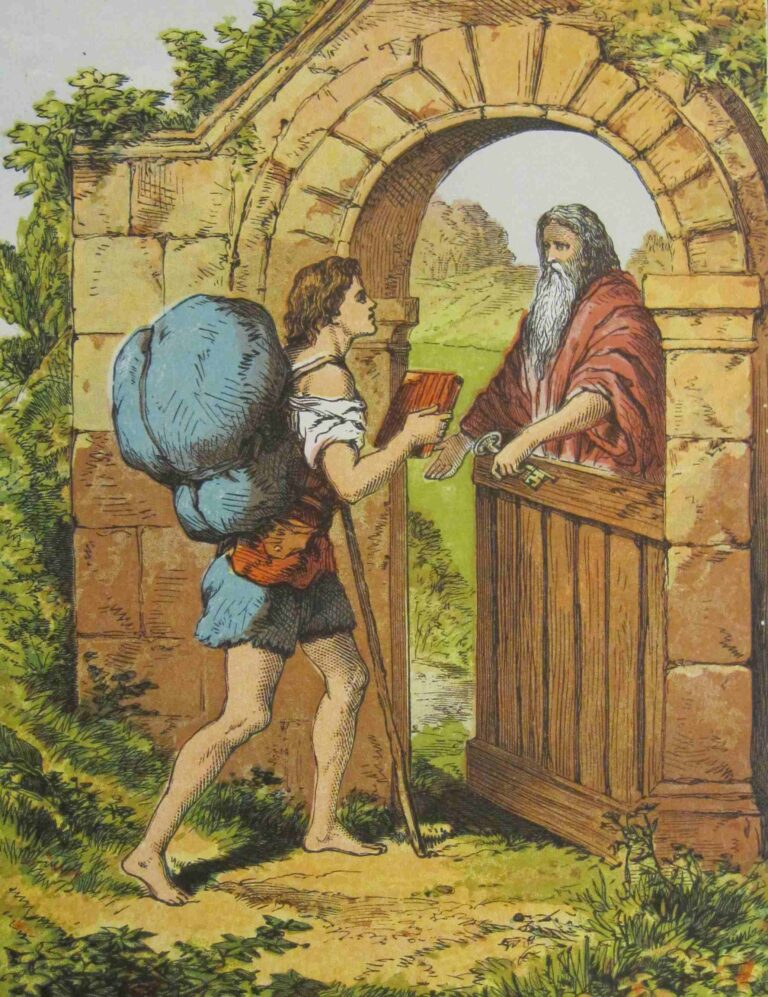

Joseph Martin Kronheim (1810-1896): Illustrationen zu Pilgrim’s Progress (um 1870)

Um 1870 erschien in London „Bunyan‘s Pilgrim’s Progress in words of one syllable“, herausgegeben von Samuel Phillips Day. Ausgestattet sind sie mit Farbabbildungen im Stil des Historismus von Joseph Martin Kronheim (1810-1896), der sich mit diesem Thema während seines Schaffens

Hans Gottfried von Stockhausen (1920-2010): Chorfenster im Ulmer Münster (1956)

Das Ulmer Münster ist auch eine Art Freilichtmuseum der Glasmalerei, denn hier finden sich Fenster von zahlreichen Glaskünstlern aus Süddeutschland, die vor allem nach 1945 gearbeitet haben, wie Rudolf Yelin, Wilhelm Geyer, Wolf-Dieter Kohler, Peter Valentin Feuerstein und auch Hans

Gianfrancesco da Tolmezzo: Fresko in Sant’Antonio Abate in Barbeano (um 1485)

Gianfrancesco da Tolmezzo, auch bekannt als Gianfranco del Zotto, wurde in Socchieve bei Udine geboren, in der heutigen italienischen Region Friaul-Julisch Venetien. Er lebte dort von etwa 1450 bis 1510. Der Maler gilt als einer der Begründer der Tolmezzo-Malerschule bzw.

Yoël Benharrouche (geb. 1961): Vase „Himmlische Jerusalem“ (1995)

Möbelstücke im Zusammenhang mit dem Himmlischen Jerusalem sind eine Rarität, bislang gab es beispielsweise einen Tisch, eine Vitrine, eine Sitzbank oder auch einmal einen Schrank. Ein mehr dekoratives Werk ist eine Vase, die im Jahr 1995 designet wurde. Es handelt

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.