LETZTER BEITRAG

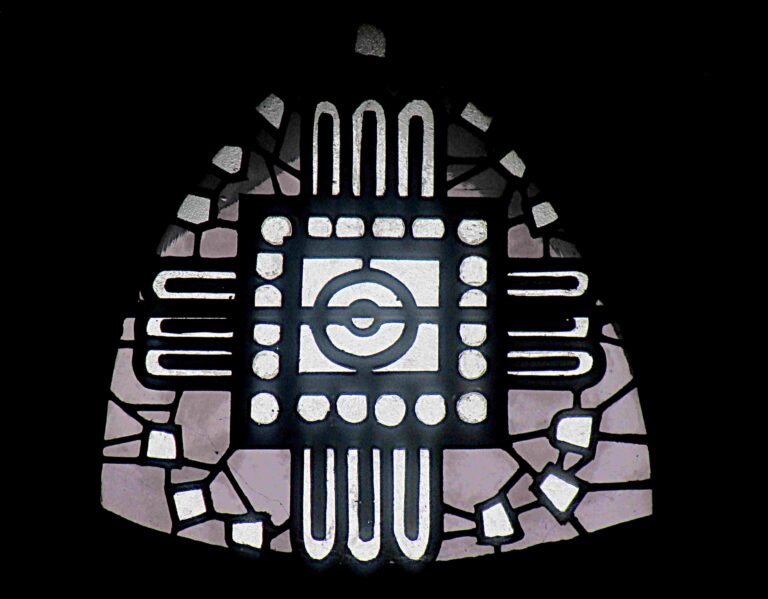

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

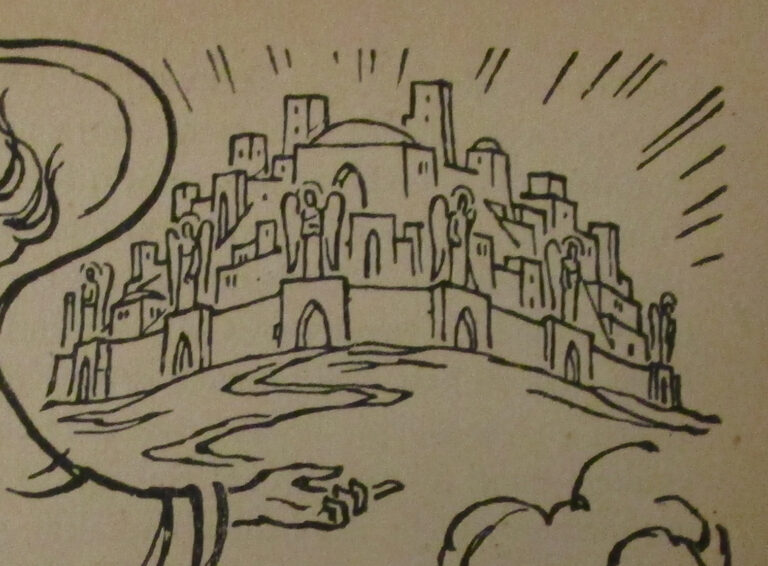

Rachael Robinson Elmer (1878-1919): Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1913

Der Verleger James Baldwin brachte in New York im Jahr 1913 eine neue Fassung von John Bunyans Erfolgsroman Pilgrim’s Progress auf den Buchmarkt, die speziell für den Schulunterricht in den USA gedacht war. Versehen wurde der Band mit damals modernen, ja provokativen Zeichnungen im Stil des Art déco, bzw. im

Frederick Barnard (1846-1896): Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1890

Im Jahr 1890 erschien in Chicago durch den Verlag John C. Winston & Co. eine neue Ausgabe von Pilgrim’s Progress für den rasant wachsenden amerikanischen Buchmarkt. Enthalten ist in dieser Ausgabe die Farbillustration „Christian and Hopeful reach the Celestial City“ („Christian und sein Begleiter Hoffnung erreichen die himmlische Stadt“). Zwei

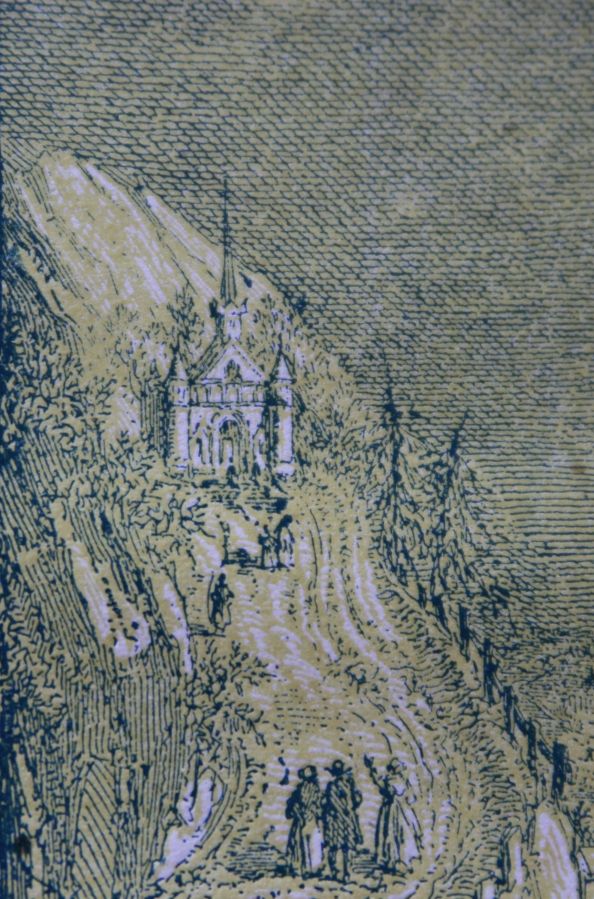

Frederic James Shields (1833-1911): Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1864

Frederic James Shields (1833-1911) war ein englischer Maler, Glaskünstler und Buchillustrator, der mit der Ausgabe von „Illustrations to Bunyan’s Pilgrim’s progress“ (London 1864) seinen Ruhm begründete. Er wird den Präraffaeliten zugerechnet und näherte sich an seinem Lebensende bereits dem floralen Jugendstil an, etwa bei seinem Bucheinband der Biographie von William

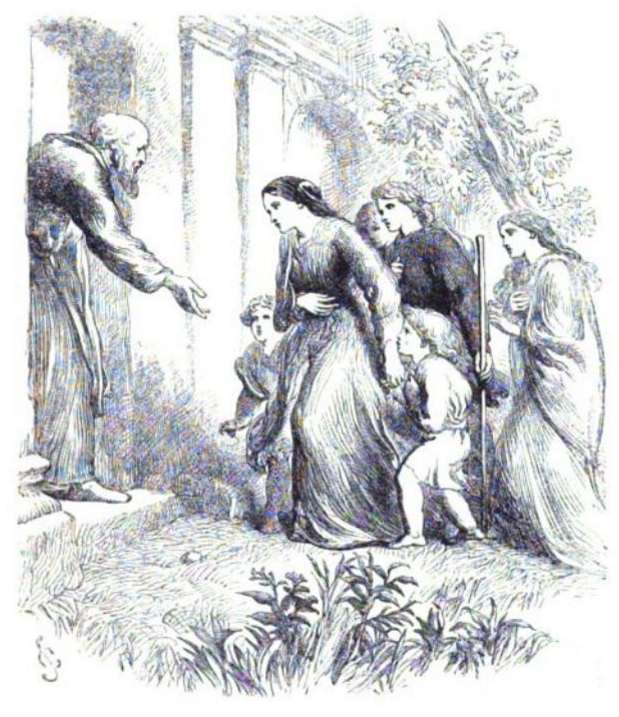

John Gilbert (1817-1897): Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1860

Diese Zeichnung nach einem Entwurf von John Gilbert (1817-1897) wurde von Josiah Wood Whymper (1813-1903) gestochen. Gilbert war ein britischer Maler und Aquarellist, der vor allem durch Illustrationen für Bücher bekannter Autoren reüssierte. Er ist einer der wenigen Maler, die es ohne akademische Ausbildung schafften, im Viktorianismus aufzusteigen, und der

MS 168 E 9: Spiegelvision des Guillaume de Digulleville (1486)

Im späten 15. Jahrhundert erschienen auch Ausgaben der „Pélerinage de la vie humaine“ auf dem Gebiet der heutigen Niederlande, einige davon auch mit Illustrationen. Das Werk „Dit is dat boeck vanden pelgherym“ („Das ist das Buch von dem Pilger“) wurde von einem oder mehreren anonymen Künstlern mit einfachen, kolorierten Holzschnitten

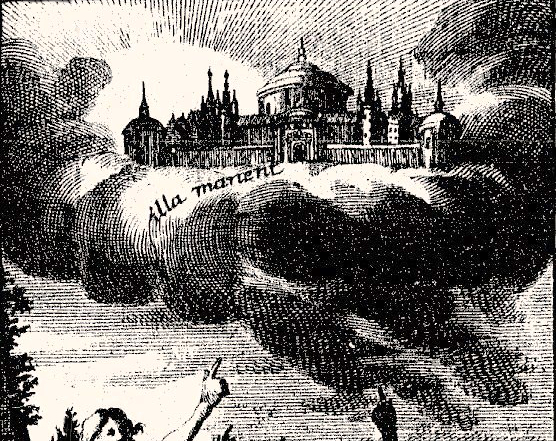

MS Pellechet 4245: „Pélerinage de la vie humaine“ des Guillaume de Digulleville (1486)

In einer spätmittelalterlichen Ausgabe von Guillaume de Digullevilles „Pélerinage de la vie humaine“ von 1486 aus Lyon, gedruckt von Mathieu Husz, ist durch eine senkrechte Linie das Bild in zwei Hälften geteilt. Links befindet sich gewissermaßen die „Verkündigung“ der Gottesstadt und rechts der gewundene Pilgerweg in die Himmelsstadt, was bereits

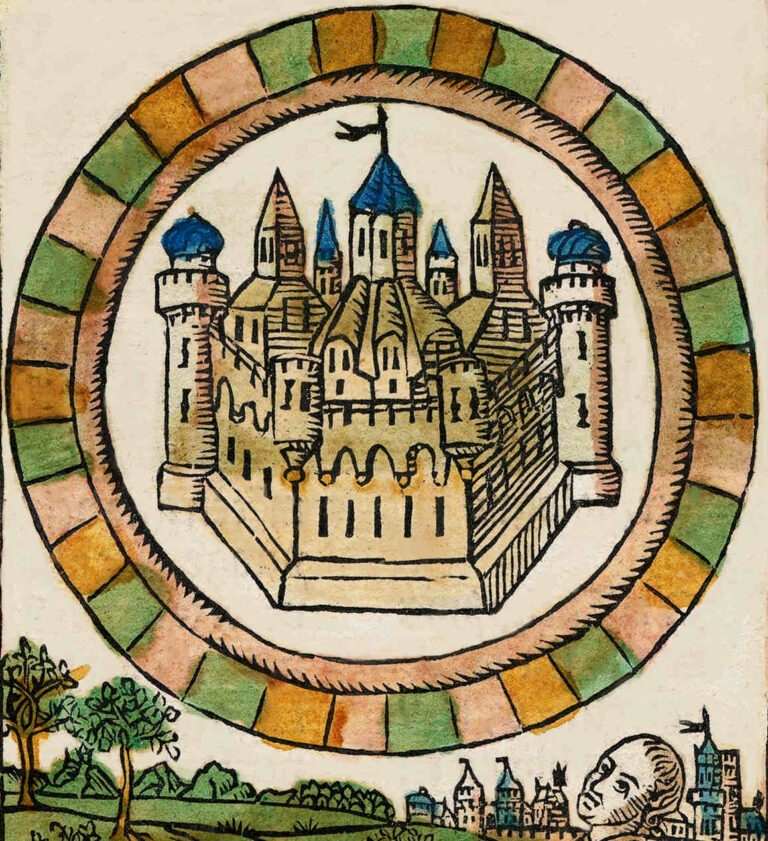

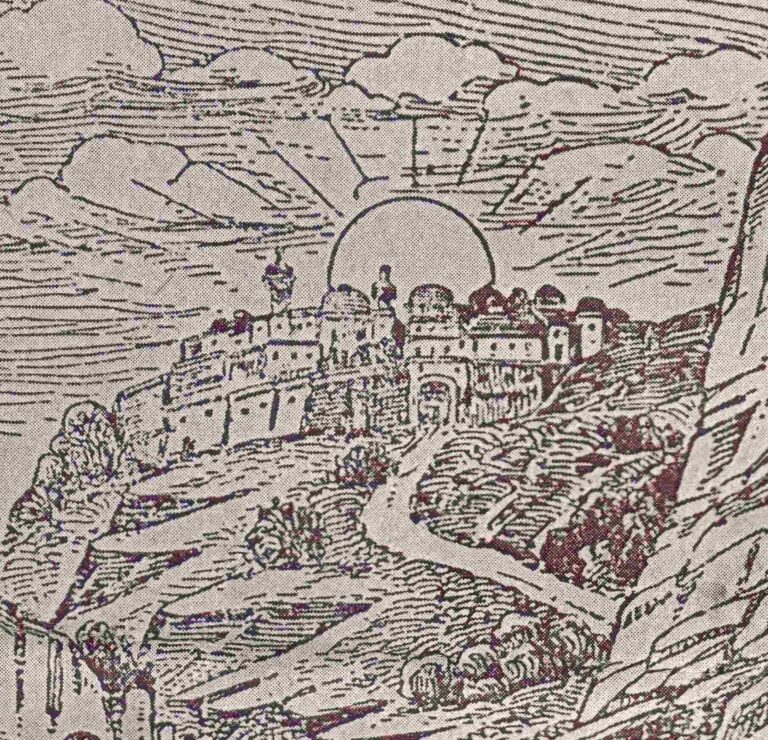

Jost Amman (1539-1591): Frankfurter Bibelausgabe (1564)

Eine neue Bibelausgabe mit einem neuen Himmlischen Jerusalem erschien im Jahr 1564. Gedruckt wurde diese Neuausgabe in Frankfurt am Main bei Sigmund Feyerabend (1528-1590), Georg Rab (um 1535-1580) und Weigand Hanens Erben. Die Drucklegung geschah im Auftrag und auf Kosten des Herzogs Christoph von Württemberg in einer Auflage von zweihundert

Pedro de Alva y Astorga (um 1601-1667): „Monumenta Antiqua“ (1664) und Kopie (um 1700)

Die Allegorie des Neuen Jerusalem ist ein gefaltetes Beiblatt aus dem Band „Monumenta Antiqua, Immaculatae Conceptionis Sacratissimae Virginis Mariae“, den Pedro de Alva y Astorga (um 1601-1667) im Jahr 1664 verfasste. Die Allegorie bietet eine seltene Darstellung des Himmlischen Jerusalem als Dreieck (ähnlich von der Form zeitgleich in Russland auf

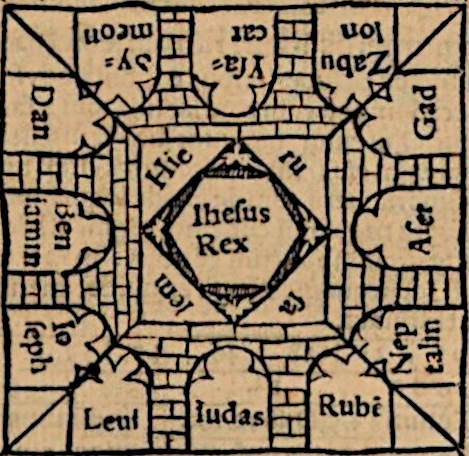

Charles de Bouelles (1479-1567): „Liber de intellectu“ (1510) und Athanasius Kirchers (1602-1680) „Arithmologia“ (1665)

Eine der ersten schematischen, tendenziell abstrakten Ansichten des Himmlischen Jerusalem in der Frühen Neuzeit legte Charles de Bouelles (1479-1567) vor. Er war ein französischer Theologe, der bedeutendste Schüler des Reformhumanisten und Bibelübersetzers Jakob Faber Stapulensis (1450 oder 1455-1536). In fast allen seinen Büchern kommt de Bouelles auf Jerusalem zu sprechen,

Paula Jordan (1896-1986): Kinderbibel (1954)

Ein frühes Beispiel für ein Himmlisches Jerusalem in einer Kinder- bzw. Jugendbibel ist die Publikation „Schild des Glaubens. Geschichten der Bibel Alten und Neuen Testaments“, aufgelegt im Jahr 1941, damals noch ohne Illustrationen. Diese findet man erstmals in einer Ausgabe der Evangelischen Verlagsanstalt von 1954 auf der Seite 349. Die

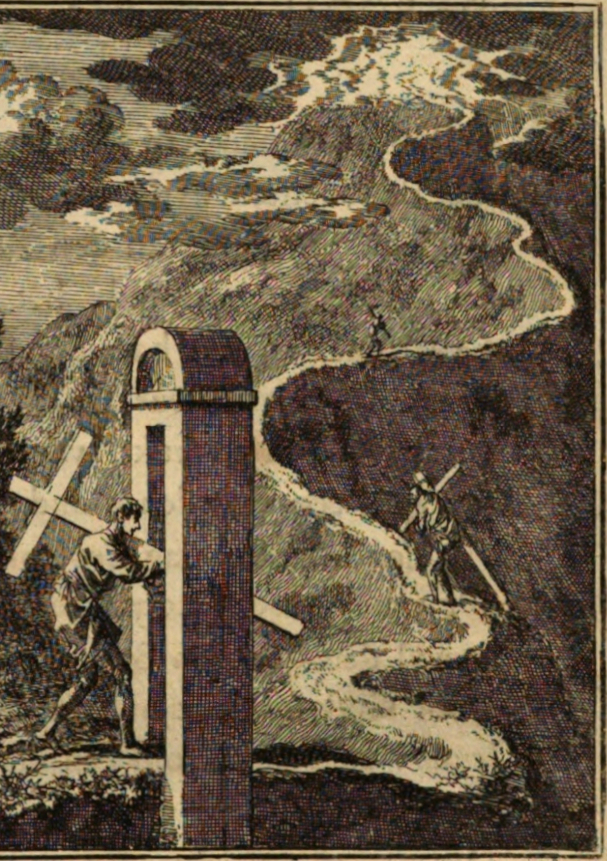

Jan Luyken (1649-1712): „Die breite und die schmale Pforte“ (1712)

In seinem Todesjahr erschien 1712 in Amsterdam Jan Luykens (1649-1712) „De Schriftuurlyke Geschiedenissen en Gelykenissen Van het Oude en Nieuwe Verbond“ (zu Deutsch „Die biblischen Geschichten und Gleichnisse des Alten und Neuen Bundes“). Der zweite Teil dieser Historienbibel bringt auf Seite 433 die Tafel 27 zu diesem Thema nach dem

Gregorius Perlitius: Leichenpredigt (1589)

Auch wenn Luther der Apokalypse etwas indifferent gegenüber stand, so war doch das Motiv des Himmlischen Jerusalem in der lutherischen Alltagswelt bald fest verwurzelt. Die Wirkmächtigkeit dieser christlichen Utopie war einfach zu groß. 1588 verfasste der Prediger Gregorius Perlitius anlässlich des Todes von Hieronymus Stephan aus Lübben (Spree) eine Leichenpredigt,

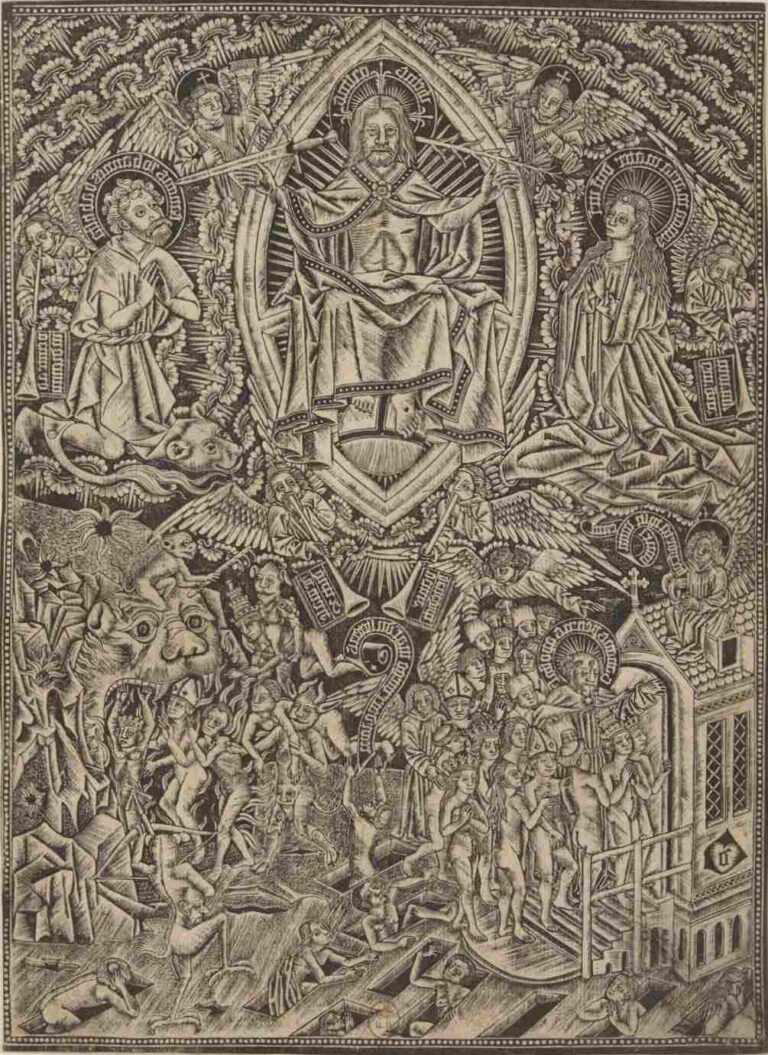

Meister d: Metallschnitt (um 1500)

Dieser seltene Metallschnitt aus Österreich entstand um 1500 und befindet sich heute in der Grafischen Sammlung des Benediktinerstifts Seitenstetten (Niederösterreich), ein anderes Exemplar hat sich in der Französischen Nationalbibliothek in Paris erhalten. Der Metallschnitt hat eine Größe von lediglich 30 x 20 Zentimetern. Das Himmlische Jerusalem ist hier in Form

Katholisches Zweiwegebild aus Paris: „Grandes images catholiques“ (1861)

Um etwas gegen die erfolgreichen protestantischen Zweiwegebilder, wie etwa „Der breite und der schmale Weg“, zu unternehmen, wurde von dem Jesuitenpater Charles Lacoste 1861 in Paris ein großformatiger Kunstband herausgebracht. Der teuere Prachtband mit dem Titel „Grandes images catholiques“ beinhaltete zahlreiche Zweiwegebilder und brachte diese explizit mit römisch-katholischer Frömmigkeit in

Gedichtband „Mirantische Maul-Trummel“ (1694)

Im Jahr 1694 erschien in Konstanz erstmals die „Mirantische Maul-Trummel“. Hinter dem Werk mit dem ungewöhnlichen barocken Titel verbirgt sich eine Dichtung des Laurentius von Schnüffis (1633-1702). „Mirant“ ist dabei ein Anagramm des bürgerlichen Namens des Laurentius von Schnüffis, der eigentlich „Martin“ heiß. So wird der Titel als „Martins Maultrommel“

Seccomalerei aus St. Ulrich in Schützingen (um 1300)

Die im Kern spätromanische, heute evangelische Pfarrkirche St. Ulrich in Schützingen (Nordwürttemberg) wurde im Jahr 1023 erstmals urkundlich erwähnt. Der Chor der ursprünglichen Wehrkirche stammt aus der Zeit vor 1300, seine Wände und Decken sind mit Malereien aus der Zeit

Walter Bettendorf (1924-2004): St. Willibrord in Plaidt (1975)

Die römisch-katholische Pfarrkirche von Plaidt (Eifel) ist dem Heiligen Willibrord geweiht, nach dem angelsächsischen Missionar, der das Kloster Echternach (im heutigen Luxemburg) gegründet hat. Die neogotische Kirche wurde 1975 mit neuen Glasfenstern ausgestattet. Man besaß bislang Nachkriegsfenster mit geometrischem Muster

Johannes Langen: St. Barbara in Overath-Steinenbrück (1971)

Eine individuelle, originelle und in ihrer Art einzigartige Fenstergestaltung findet man in der römisch-katholischen Kirche St. Barbara. Diese befindet sich in Overath-Steinenbrück im Bergischen Land. Der Bau wurde zu Beginn des Ersten Weltkriegs errichtet. Anfang der 1970er Jahre konnte man

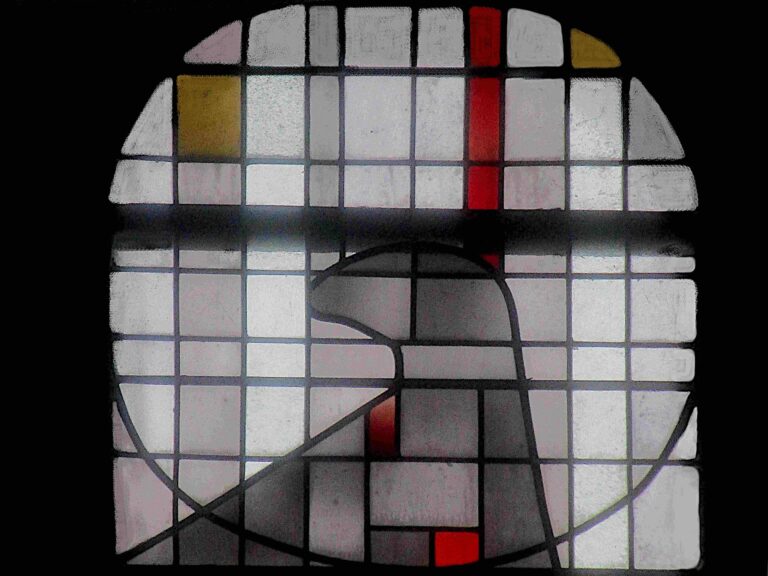

Hans Gottfried von Stockhausen (1920-2010): Martinskirche in Kassel (1959)

Die Martinskirche ist die zentrale evangelische Kirche in der Innenstadt von Kassel, die auch für Konzerte und andere Kulturveranstaltungen genutzt wird. Wie die gesamte Innenstadt wurde auch diese Kirche im Oktober 1943 so gut wie gänzlich zerstört. Der Wiederaufbau erfolgte

Marie-Theres Werner (1942-2023), Paul Weigmann (1923-2009): Aufbewahrungsraum in Menden (1998)

In großen Krankenhäusern wird täglich gestorben, und es entsteht die Frage, wo man die Leichname aufbewahrt, bevor sie abtransportiert oder verbrannt werden. Dazu hat man eigene Räume geschaffen, die euphemistische Namen wie „Ruheraum“, „Ruhekammer“ oder „Aufbewahrungsraum“ führen. Fast immer sind

Ludwig Richard Conradi (1856-1939): „Sehnsucht nach der himmlischen Heimat“ (1916)

Lange Zeit hatte ich geglaubt, die Schriften von Ludwig Richard Conradi (1856-1939) mit einem bildlichen Bezug zum Neuen Jerusalem vollständig dokumentiert zu haben. 2023 fand ich im Sammlungsbereich im Landesarchiv der Evangelischen Kirche in Stuttgart (Sig. AS 9, Nr. 2348)

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.