Wenngleich in einfacher Ausführung so nimmt in MS 57 mit vier ganzseitigen Abbildungen das Thema Himmlisches Jerusalem einen doch beachtlichen Raum ein, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass vergleichbare Werke den Gegenstand fast immer mit weniger Miniaturen abhandeln. Insgesamt hat die Handschrift „Apocalipsis iohannis tot habet sacramenta quot verba“ 75 großformatige Abbildungen, und 82 weitere, die über den Text verteilt sind. Die anglonormannische Handschrift könnte um 1280 in Frankreich oder England entstanden sein. Sie ist heute die Nummer 57 der Spencer-Sammlung in der New York Public Library, die das Werk 1950 von dem Kunsthändler Erwin Rosenthal (1889-1981) ankaufte.

Die Abbildungen auf fol. 87r und 90r sowie 93r und wieder 94r sind sich ähnlich und weisen einen gewissen Rhythmus auf. Zunächst erscheint die Gottesstadt direkt über Johannes. Die Art der Reihung der Tore ist an die Paris-Apokalypse orientiert.

Im zweiten Bild (fol. 90r) erscheinen in den zuvor leeren Torbögen zwölf Engel. Diesmal ist die Vorlage die Apokalypse von Abingdon. Ein weiterer Engel packt Johannes bei der Hand und zieht ihn widerstrebend nach oben. Er hält nicht etwa einen Geldsack in seiner Hand, sondern dieser Gegenstand soll ein Weihrauchfass sein. Auch das wellenartige Gebilde rechts erklärt sich dem heutigen Betrachter vielleicht nicht von selbst: Es handelt sich um einen Felsen, aber nicht um irgendeinen, sondern um einen Felssporn auf der Insel Patmos, von wo aus Johannes die Gottesstadt visionierte. Doch was hält Johannes in der Hand? Es ist offensichtlich ein Schwert, was völlig unpassend erscheint. Der Buchmaler ist in der Eile durcheinander gekommen. Entweder wollte er einen Gehstock einfügen (mit dem andere Apokalypsen in dieser Szene Johannes ausstatten), oder es handelt sich um ein missratenes Schriftband, bei dem auf die Beschriftung verzichtet wurde. Auch ein übergroße Federkiel zum Verfassen des Apokalypsetextes ist in Diskussion, dann würde das Weihrauchgefäß des Engels zum Tintenfass.

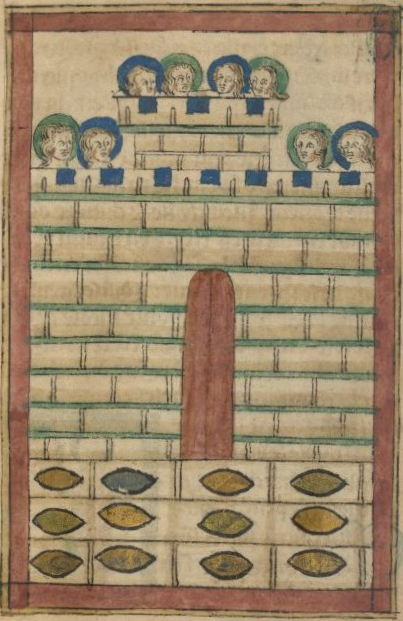

Die folgende Miniatur zeigt die Stadt als Festung, über deren Zinnen einige Erlöste vorsichtig die Köpfe recken. Die Mauern sind massiv und nehmen fast das ganze Bild ein. Das eine Tor ist schmal und hoch, erst bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass die beiden Flügel geschlossen sind. Unten findet man die Edelsteine der Stadt, von denen eigenartigerweise nur einer eine blaue Farbe hat, während die übrigen alle in Gold glänzen, was zwar auch ein Baustoff des Neuen Jerusalem ist, nicht aber an dieser Position. Insgesamt hat die Miniatur eine bemerkenswerte Tendenz hin zur Abstraktion.

Auf fol. 94r hat sich nun die Mauer geöffnet. Um eine Christusfigur, die mit dem Agnus Dei zweifach erscheint, gruppieren sich die zwölf Tore mit aufgesetzten Edelsteinen. Diesmal sind sie alle vergoldet, während die Türfüllung abwechselnd in Rot und in Blau erscheint, den Farben des Neuen Jerusalem. Die Architektur, wie die gesamte Handschrift, lehnt sich noch an romanische Formgebungen an, obwohl bereits erste gotische Bauten im Entstehen waren und die ersten Handschriften den neuen Stil adaptierten (als eine der ersten MS Latin 8865).

Montague Rhodes James: The Apocalypse in art, in: The Schweich Lectures of the British Academy, 1927, London 1931, S. 34-71.

Suzanne Lewis: The Apocalypse of Isabella of France, in: The Art Bulletin, 72, 2, 1990, S. 224-260.

Richard K. Emmerson, Bernard McGinn (Hrsg.): The Apocalypse in the Middle Ages, Ithaca 1992.

Lucy F. Sandler: Apocalypse, in: Jonathan Alexander u.a. (Hrsg.): The splendor of the word, New York 2005, S. 85-89.