LETZTER BEITRAG

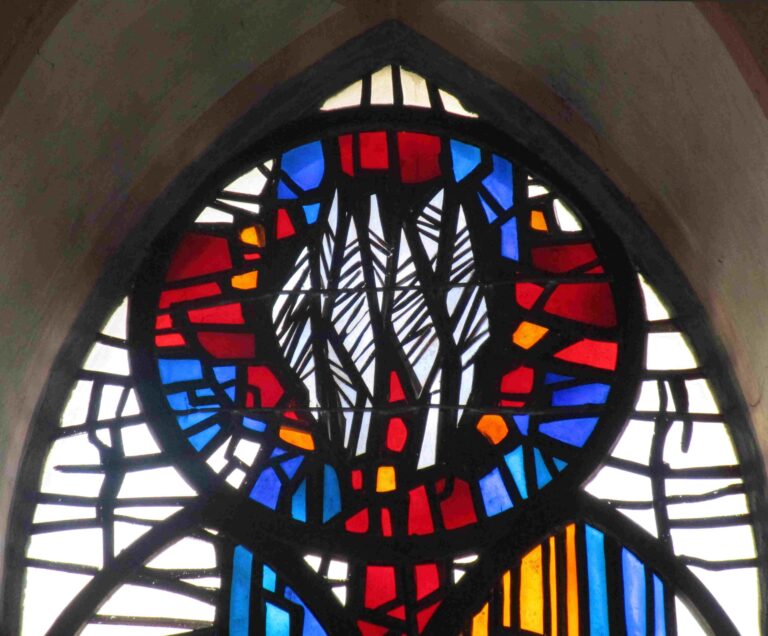

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

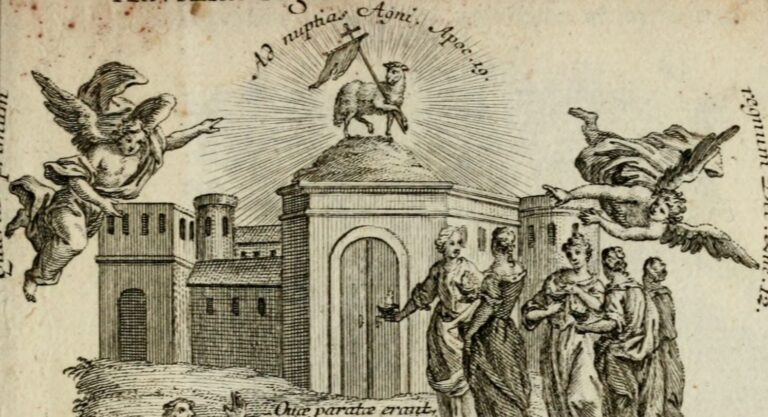

Jan Luyken (1649-1712): Bibelausgabe (1681)

Jan Luyken (1649-1712) zählt zu den großen und talentierten niederländischen Künstlern des 17. Jahrhunderts. Selbstverständlich hat er sich auch mit Sakralkunst im allgemeinen und mit dem Himmlischen Jerusalem im besonderen beschäftigt. Sein im Original „Ian Luyken inven et fecit“ signierter Kupferstich hat den Titel „Verlangen na `t Eeuwig Zalig Leven“

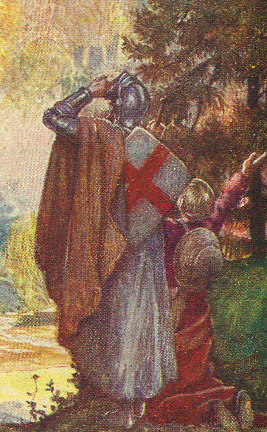

W. Stranc: Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1895

Eine Londoner Ausgabe des Jahres 1895 enthält mehrere Arbeiten des Künstlers W. Stranc. Es handelt sich um eine neue Fassung von Pilgrim’s Progress des John Bunyan aus dem 17. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert erfreute sich dieser christliche Roman einer unglaublichen Beliebtheit. Fast jährlich wurde in Großbritannien oder in den USA

Jüngstes Gericht aus Schwaben (um 1460)

Dieser kolorierte Holzschnitt (Ausschnitt, Gesamtgröße 38 x 27 Zentimeter), der einst eine Bibelausgabe oder ein Erbauungsbuch schmückte, wurde vermutlich, um ihn besser verkaufen zu können, für eine Auktion im Jahr 1904 aus seiner Buchbindung herausgerissen. Später gelangte der Rest im Zweiten Weltkrieg als Beutekunst mit in die USA. Während überall

Joseph Klauber (1710-1768), Johann Klauber (1712 bis gegen 1787): „Symbolum apostolorum“ (um 1750)

Um das Jahr 1750 erschien der Band „Symbolum apostolorum in duodecim distinctum articulos juxta assignationem S. Augustin“ („Das Apostolische Glaubensbekenntnis gemäß den Anweisungen des Heiligen Augustinus in zwölf Artikel unterteilt“) durch Joseph Sebastian Klauber (1710-1768) und Johann Baptist Klauber (1712 bis 1787). Diese Brüder betrieben in Augsburg einen florierenden Kunstbetrieb,

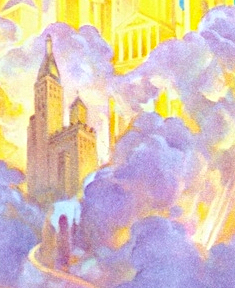

Norman Brice (geb. 1888): Futuristische Zeichnungen (1948 und 1950)

Gleich mehrere Illustrationen können dem US-Amerikaner Norman Brice (geb. 1899) aus Ohio zugewiesen werden, die teilweise farbig in der Oktoberausgabe 1992 von „La Sentinelle“, einer Zeitschrift der Adventisten aus der Pacific Press Publishing Association, erschienen ist. Die Zeichnungen selbst sind älter, die erste findet sich bereits in der Zeitschrift „Signs

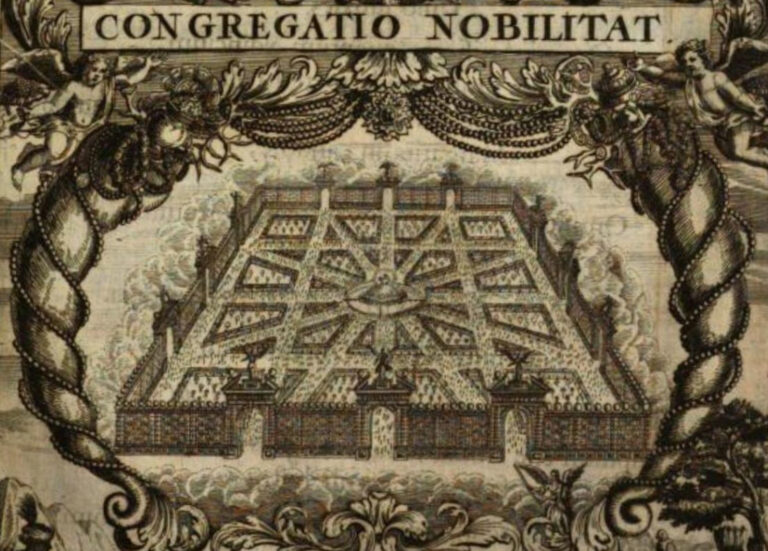

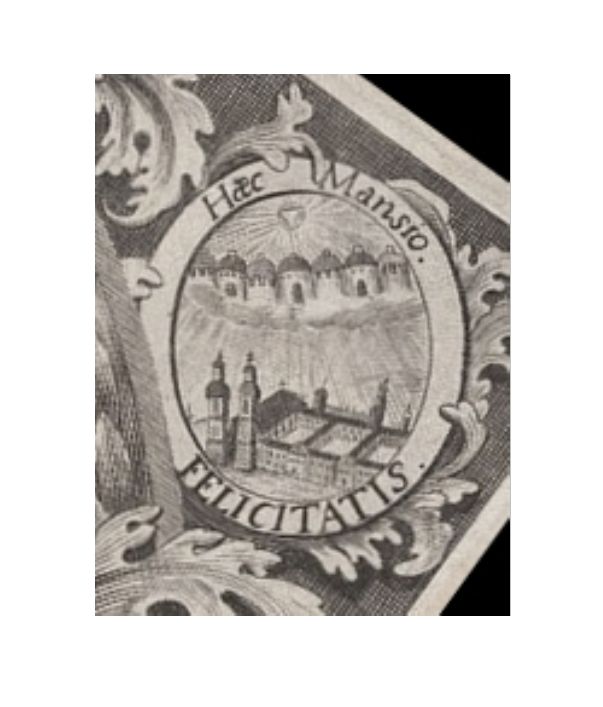

Gabriel Hecht (1664-1745): „IDea saCRæ CongregatIonIs heLVeto-beneDICtInæ“ (1702)

Im Jahr 1702 feierte die Schweizerische Benediktinerkongregation ihr einhundertjähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass erschien als Festschrift die „IDea saCRæ CongregatIonIs heLVeto-beneDICtInæ“ (Sankt Gallen 1702), verfasst von dem Sankt Galler Benediktiner Mauritius (Moritz) Müller (1677-1740). Sein Mitbruder Gabriel Hecht (1664-1745) entwarf die emblematischen Stiche, auf denen die einzelnen Klöster der Kongregation

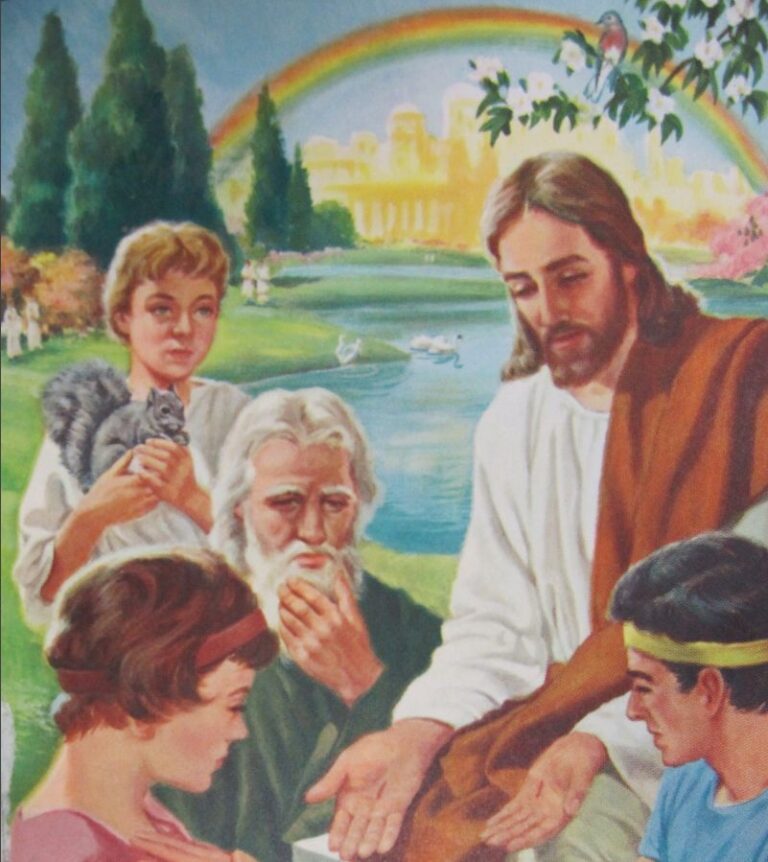

Joe Maniscalco (1925-2006): „Love Unlimited“ (1958)

Jesus als Menschenfreund und gesellige Vaterfigur, umgeben von Kindern und Gläubigen, so gut wie immer mit Bart und weißem Gewand, ist eine typische Darstellungsweise in den USA während der Mitte des 20. Jahrhunderts. In freikirchlichen und evangelikalen Kreisen ist dies bis heute populär. Ein typisches Beispiel dafür ist diese Farbzeichnung,

Karl Gustav Amling (1651-1702): Propst Franz 11. Millauer (um 1690)

Dieser Radierung aus dem Graphischen Kabinett des Benediktinerstifts Göttweig (Niederösterreich) in der Größe von 19 x 15 Zentimetern ist unten am Plattenrand mit dem Namen des Künstlers Karl Gustav Amling (1651-1702) signiert. Amling war Nürnberger Zeichner und Kupferstecher, er leistete vor allem in den Handzeichnungen und im Porträt Beachtliches. Im

Georgette de Montenay (1540-1581)/Anna Roemer Visscher (1583-1651): Emblematik (um 1615)

In den Niederlanden hatten im 17. Jh. emblematische Werke Konjunktur, vor allem im freikirchlichen und reformierten Bereich der Nadere Reformatie, aber auch bei römisch-katholischen Autoren. Die Abbildungen dienten vornehmlich der Illustration frommer Texte, es waren keineswegs bibliophile Prachtbände für Wenige, sondern Sinn- und Moralbilder für Viele.Die Ausgabe „Les Emblems ou

Herbert Rudeen (1888-1985): „Bible Story“ (1953, 1956 und 1957)

An der zehnbändigen Serie „Bible Story“ waren an die zwanzig verschiedene Grafiker beteiligt, die die einzelnen Bände in einem relativ einheitlichen figürlichen Stil mit leicht einprägsamen Farbzeichnungen versahen. Zwar sind die meisten, aber nicht alle Zeichnungen signiert, so dass es nicht immer möglich war, den Künstler ausfindig zu machen. Die

George Hinke (1883-1953): Zeitschriftenillustration (1949)

George Hinke wurde 1883 in Berlin geboren, erlebte den Niedergang des Deutschen Reichs und die Wirtschaftskrisen, entschied sich zur Auswanderung und lebte dann ab 1923 in Milwaukee, wo er 1953 verstarb. Nach einer klassisch-akademischen künstlerischen Ausbildung arbeitete Hinke hauptsächlich als Kinder- und Jugendbuchillustrator und war vornehmlich für das US-amerikanische Magazin

Mattäus Schultes: Lutherbibel (1670)

Im Jahr 1671 erschien in Ulm beim Verleger Lommer eine weitere Lutherbibel mit zahlreichen neuen Illustrationen, darunter auch eine des Himmlischen Jerusalem (S. 269). Es handelt sich um „Biblia, Das ist: Die gantze Heilige Schrifft Altes und Neues Testaments Teutsch“, zu der der Prediger und Gymnasialdirektor von Ulm, Elias Veiels

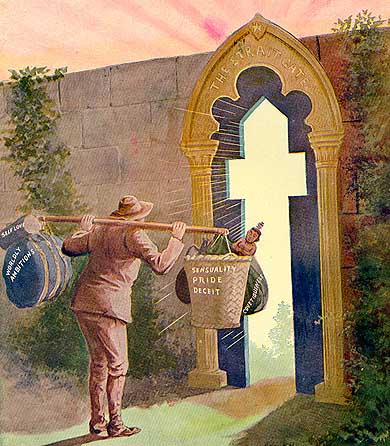

Frank Beard (1842-1905): „The Strait Gate“ (1899)

Das Buch „Fifty Great Cartoons“ („Fünfzig großartige Zeichnungen“) wurde im Jahr 1899 in Chicago herausgebracht, im Verlag Frederick L. Chapman & Company. Es war eine unpaginierte Ausgabe, die vor allem visuelle Bedürfnisse ansprach. Frank Beard (1842-1905) hat die Bebilderung dazu angefertigt, so auch die kolorierte Zeichnung „The Strait Gate“. Die

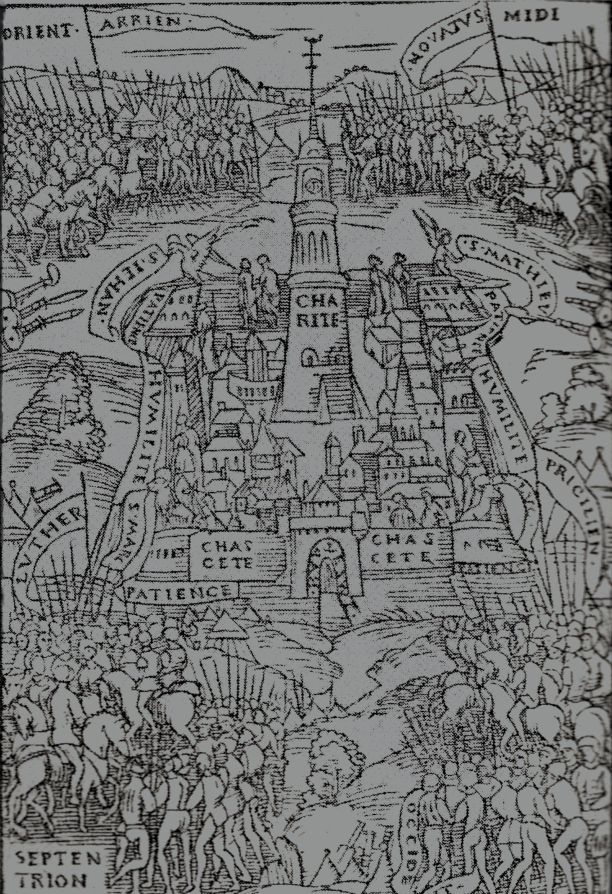

Artus Désiré (um 1510-1579): Glaubensburg (1550)

Im Jahr 1550 erschien in Rouen die Schrift „Ensemble la description de la Cité de Dieu assiégée des hérétiques“ („Beschreibung der durch Häretiker belagerten Festung Gottes“) aus der Feder des römisch-katholischen Priesters Artus Désiré (um 1510-1579). Eine einfache Illustration eines unbekannten Künstlers zur sog. Glaubensburg, wie dieser Darstellungstyp in der

Byam Shaw (1872-1919): Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1906

Im Viktorianismus war John Bunyans christlicher Roman „The Pilgrim’s Progress“ wieder überaus beliebt. Die allegorische Geschichte wurde jetzt allerdings überwiegend als Kinder- oder Jugenderzählung gestaltet und verkauft. Eine besonders exquisit ausgestattete Ausgabe erschien im Jahre 1906 im Londoner Verlag T. C. & E. C. Jack, „as told to the children

Himmelspforte mit Schlüssel aus St. Remigius in Dohm (um 1950)

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg waren das Motiv der Himmelspforte in katholischen Regionen ein bevorzugt gewähltes Thema bei der Ausgestaltung von Kirchen, sowohl bei Neubauten als auch bei der Beseitigung von Kriegsschäden. Auch in der Eifel haben sich noch Beispiele

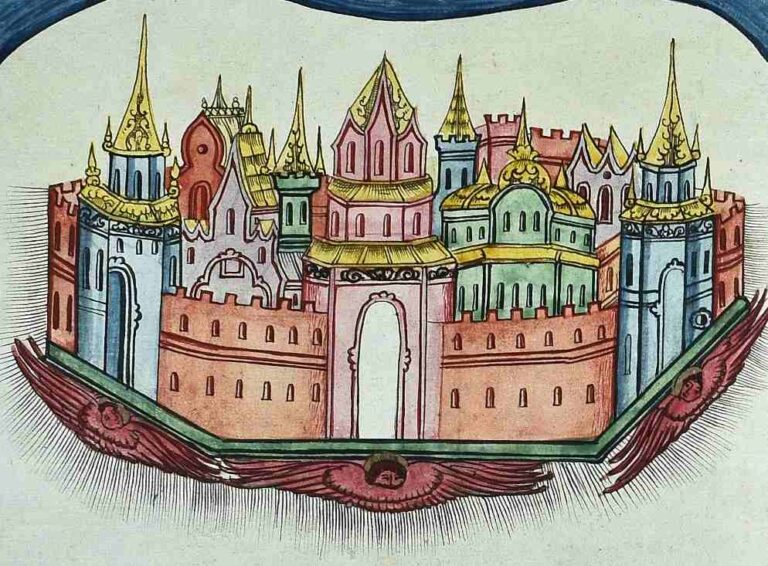

Miniaturen aus der „Klugen Apokalypse“ (19. Jh.)

Diese Miniaturen gehören zu der Handschrift „Kluge Apokalypse“, eine Kommentierung der Johannesoffenbarung, die in der russisch-orthodoxen Kirche vor allem im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert populär war. Es hat sich ein Dutzend solcher „Klugen Apokalypse“ erhalten, nicht alle sind

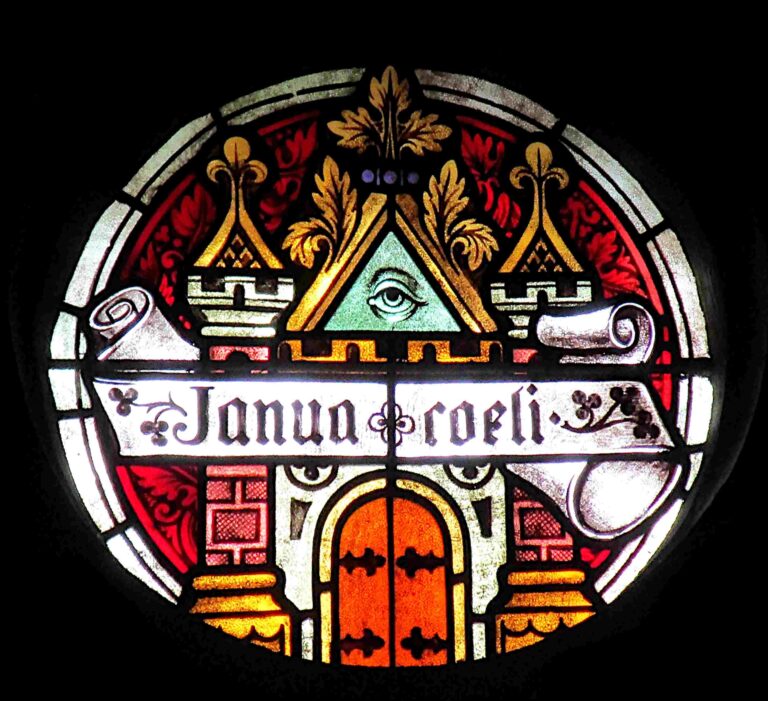

Historistische Himmelspforten in der Saarregion (1. Viertel des 20. Jh.)

Selbstverständlich gibt es Regionen, in denen manche Bildmotive besonders beliebt waren, andere weniger beliebt. So fällt auf, dass im heutigen Bundesland Saarland historistische Himmelspforten in einer besonderen Dichte vorzufinden sind, vor allem in den römisch-katholischen Kirchen, zu der alle hier

Walter Bettendorf (1924-2004): Hl. Dreifaltigkeit in Freudenburg und Kopie in St. Laurentius in Sien (beide um 1965)

Zunächst soll der Künstler Walter Bettendorf (1924-2004) zu Wort kommen, der am Besten über die Entstehung zweier ähnlicher Fenster in Rheinland-Pfalz Auskunft geben kann: „In den 1960er Jahren gab es eine ungebrochene Nachfrage an kirchlichen Glasfenstern, für Neubauten und für

Epitaph des Renward Göldlin von Tiefenau (1531-1600) aus dem Freiburger Münster (1600)

Das Freiburger Münster besitzt ein weniger bekanntes und so gut wie bislang nicht näher kunstwissenschaftlich erforschtes Epitaph. Es befindet sich neben dem Südportal des Chorumgangs, an der rechten Wandseite. Die einstigen Holzwurmschäden und andere Beeinträchtigungen, die auch durch Regenwasser verursacht

Heinrich Maier: Himmelspforte aus Mariä Schmerzen in Michelbach (1933)

Es gibt mitunter Glasmalereien, die die Himmelspforte in einer orientalischen Art und Weise darzustellen versuchen. Solche Arbeiten sind selten, da es eine ungebrochene Tradition gab, wie die geschlossene und geöffnete Pforte seit dem 16. Jahrhundert im Rahmen der Lauretanischen Litanei

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.