LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Otto Gussmann (1869-1926): Deckengemälde in Freital (1911)

Mit seiner Spezialisierung auf Ornamentik und dekorative Malerei stand Otto Gussmann inmitten der Bestrebungen um eine neue Raumkunst, die ein um 1900 aktuelles Thema der Kunsterneuerung gewesen war. Der Weg der Kunst sollte wegführen von den aus der Romantik gekommenen Neostilen sowie der Historienmalerei des 19. Jahrhunderts.Otto Gussmann (1869-1926) wurde

Paul Nagel (1925-2016): Karmelitenkirche St. Joseph und St. Maria Magdalena in Würzburg (2012)

Unter Einfluss des Bischofs Friedhelm Hofmann (geb. 1942), der einst über die Apokalypse in der Kunst promovierte, entstanden während seiner Amtszeit im Bistum Würzburg in ganz Unterfranken immer neue Werke mit einem Bezug zu diesem Thema. Zu Beginn 2012 wurde in der Würzburger Kirche der Karmeliter ein Wandgemälde in der

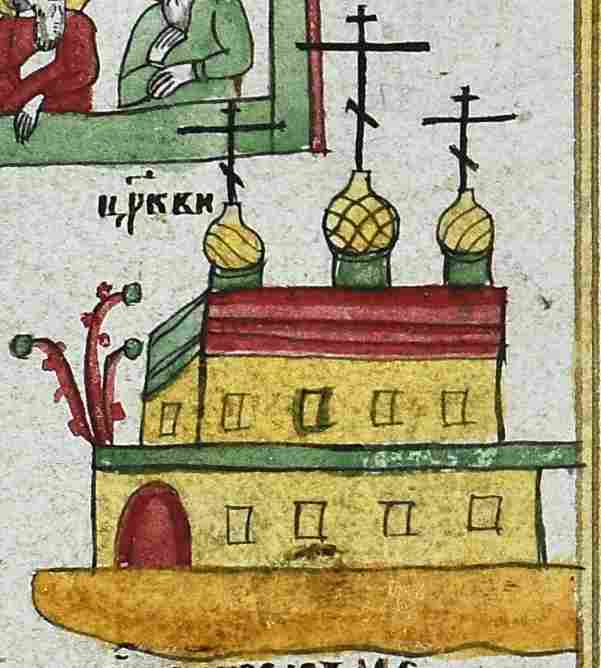

Dmitry Grigoriev (1642 – um 1710): Fresken von St. Johannes des Täufers in Tolchkovo (1695)

Ein außergewöhnliches Neues Jerusalem ist ein Fresko in der Vorhalle von St. Johannes dem Täufer in Tolchkovo (Yaroslawl), eine der bedeutendsten orthodoxen Kirchenbauten von ganz Russland. Der Bau wurde zwischen 1671 und 1687 errichtet und dann anschließend mit Fresken ausgemalt. Das hiesige Fresko entstand im Jahr 1695. Die Malerei, wie

Lorenz Borchhard: Rostocker Uhrenschmuck (1641-1643)

Die Marienkirche in Rostock (Mecklenburg) besitzt eine astronomische Uhr mit einem zum weit überwiegenden Teil noch mittelalterlichen Uhrwerk, das noch heute mit sämtlichen alten Funktionen und Anzeigen funktioniert. Solche Uhren waren schon zu ihrer Entstehungszeit eine Sensation, am bekanntesten ist vielleicht die Uhr im Straßburger Münster.Der obere Teil dieser gewaltigen

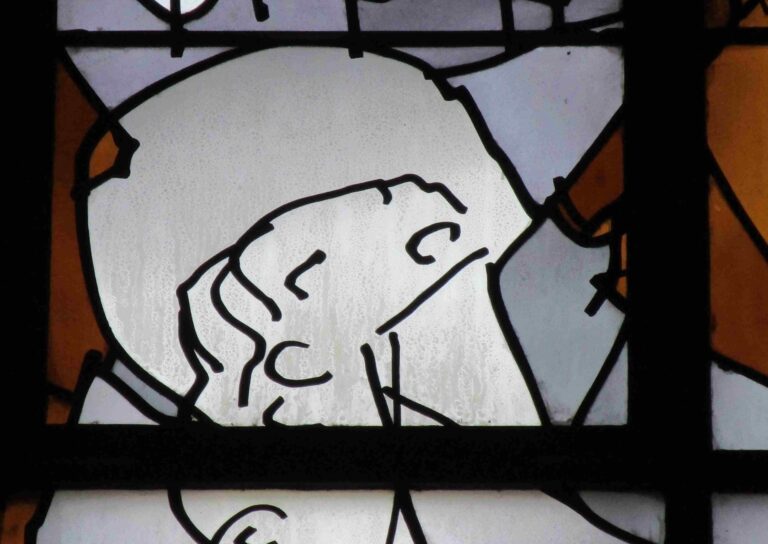

Erentrud Trost (1923-2004): Kloster Sankt Augustinus in Berlin (1995)

Ein prächtiges, aber selbst in Berlin wenig bekanntes Buntglasfenster befindet sich in dem römisch-katholischen Kloster Sankt Augustinus im Ortsteil Lankwitz. Es ist eine Arbeit von der Benediktinerin Erentrud Trost (1923-2004) aus dem Jahr 1995, ein Jahr vor der Weihung der Kapelle fertiggestellt. In dem reichhaltigen Schaffen der Künstlerin ist es

Helmut Ammann (1907-2001): Erlöserkirche in Würzburg-Zellerau (1964)

Die evangelische Erlöserkirche in Würzburg-Zellerau hat eine 16 Meter hohe Altarwand, die „Stadtmauer“ des Himmlischen Jerusalem. Sie besteht aus Ziegelsteinen, welche sich in der Form, in der Farbe und in der Anordnung unterscheiden. Der Künstler, Helmut Ammann (1907-2001), hat zusammen mit Maurern der Firma Nagler ein Ornamentgefüge aus Backsteinen, Klinkern

Irene Dilling (gest. 2005): St. Michael in Schwanberg (1987)

St. Michael ist eine Kirche im unterfränkischen Schwanberg, die hauptsächlich von der Communität Casteller Ring genutzt wird. Der Schwanberg ist ein von weit her sichtbarer Tafelberg, auf dem sich über Jahrhunderte ein Wallfahrtszentrum herausgebildet hat. Hier hat die evangelische Schwesterngemeinschaft Communität Casteller Ring (CCR) mit dieser Ordenskirche St. Michael und

Resl Schröder-Lechner (1910-2000) und Heinrich Schröder (1913-2006): Schmuckkreuz aus St. Philippus in Hannover (1958)

Auch die evangelische Philippus-Kirchengemeinde in Hannover-Iserhagen besitzt ihr Himmlisches Jerusalem. Das über dem Altar schwebende Schmuckkreuz ist eine Gemeinschaftsarbeit des Künstlerehepaares Resl Schröder-Lechner (1910-2000) und Heinrich Schröder (1913-2006) aus Gohfeld bei Löhne. Im Zentrum der heiligen Stadt, dem Neuen Jerusalem, steht das vergoldete Lamm, das als Siegeszeichen ein blaues Kreuz

Christof Grüger (1926-2014): St. Bonifatius in Leinefelde (1989)

Nachdem die Kubatur des Kirchenbaus für die römisch-katholische St. Bonifatius-Gemeinde in Leinefelde (Eichsfeld, Thüringen) durch den Architekten Wolfgang Lukassek nach langen, mühseligen Vorbereitungen entwickelt worden war, verschloss sich dieser nicht einer Anregung Christof Grügers (1926-2014), die Altarwand mit einer Rosette aufzubrechen und so abends mit Beleuchtung eine Fernwirkung in den

Alwin und Wolfgang Lahr: Jerusalemsleuchter der Kirche in Hannover-Herrenhausen (1994)

Ein große Radleuchter beherrscht den Innenraum der evangelisch-lutherischen Kirche in Herrenhausen, einem grüngeprägten Stadtteil von Hannover. Ein Gürtlermeister (ein Metallbildner) aus Sachsen hat dieses bemerkenswerte Kunstwerk Anfang der 1990er Jahre nach zwar alten Vorlagen in der Firma Alwin und Wolfgang Lahr in Freital gefertigt, aber mit modernem Formempfinden eigenständig weiterentwickelt.

Gerd Jähnke (1921-2005): Immanuelkirche in Würzburg (1965/66)

Es erweist sich immer wieder als wahr: Franken ist Jerusalems-Land. Das gilt insbesondere für Würzburg und Umgebung, wo man in Relation zur Bevölkerung so viele Jerusalems-Kunstwerke in Kirchen und Kapellen finden kann wie in kaum einer anderen deutschen oder gar europäischen Region. Dazu zählen auch zwei ähnliche Arbeiten, die der

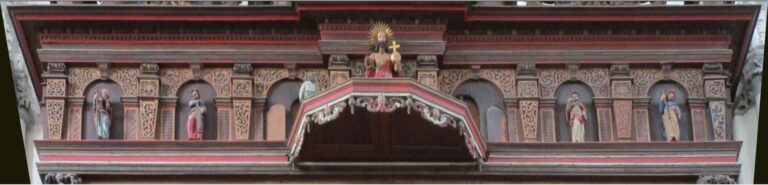

Christian Walther (1534-1584): Meißner Epitaph aus St. Afra (1562)

Epitaphe waren über die gesamte Renaissance hinweg der passende Ort, das Weltgericht zu thematisieren, und in diesem Zusammenhang das Himmlische Jerusalem. Es beginnt mit dem Weltgericht auf dem Epitaph von Hermann Schedel (Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, um 1485), setzt sich fort mit dem Epitaph Schönberg in Gelenau (1581) oder mit dem

Alfred Heller (1924-2012): Kapelle Vierzehnheiligen bei Bad Staffelstein (1968)

Im Jahr 1968 wurde die sechs mal zehn Meter große Stirnwand im Diözesanhaus Vierzehnheiligen in Oberfranken mit einem Natursteinmosaik ausgestattet. Die Arbeit in der römisch-katholischen Kapelle wurde von dem Glasmaler, Mosaizisten und Keramiker Alfred Heller (1924-2012) gestaltet, von dem auch die farbigen Glasfenster in der Kapelle stammen. Einen farblichen Akzent

Gerichtsdarstellung aus St. Johannes in Kitzingen (um 1400)

Die römisch-katholische Kirche St. Johannes in Kitzingen (Unterfranken) besitzt eine Gerichtsdarstellung im spätmittelalterlichen Tympanon. Sie befindet sich am Nordportal mit einer Darstellung des Jüngsten Gerichts, die auf circa 1400 datiert wird und am Außenbau heute das älteste plastische Bildwerk der Kirche St. Johannes sein dürfte. Es gehört zu einer Reihe

Abraham Delfos (1731-1820): „De groote stad Gods“ (1758)

Im Jahr 1758 erschien bei Abraham Honkoop (I) „De groote stad Gods“ („Die große Stadt Gottes“). Der signierte Kupferstich (18 x 11 Zentimeter) stammt von dem niederländischen Künstler Abraham Delfos (1731-1820), einem Künstler der zweiten Reihe, von dem außer einigen weiteren Zeichnungen, aber auch Malereien, kaum etwas bekannt ist. Man

Hubert Spierling (1925-2018): Fenster aus St. Maria Magdalena in Bösperde (1984)

Hubert Spierling (1925-2018) hat im Laufe seines reichhaltigen Schaffens das Himmlische Jerusalem in weichen, schwungvollen Formen (Beispiel Chorfenster der Propsteikirche St. Gertrud von Brabant, Wattenscheid), dann wieder in geometrischen, linearen Strukturen dargestellt (Beispiel St. Michael in Bielefeld-Ummeln). Für den „weichen

Egon Franzen (1935-2011): Glasbänder in St. Josef, Fraulautern (1962)

Meine Besuch und Dokumentation der Kirchenausstattung von St. Josef in Saarlouis-Fraulautern war kein Anlass zur Freude. Das einstige Pfarrhaus ist verlassen, die Kirche und der Turm verfallen zusehends, das Dach ist undicht. Man schämte und entschuldigte sich über den Zustand

„Worte des Mönchs Palladius“ (18. Jh.)

Eine der Apokalypse-Handschriften innerhalb der Sammlung von E. E. Egorova in der Russischen Staatsbibliothek zu Moskau sind die „Worte des Mönchs Palladius über das Zweite Kommen Christi“ (Verfasser: Palladios aus Helenopolis, 368-430 n. Chr.). Es ist keine vollständige Ausgabe. Von

Hubert Schaffmeister (1928-2012): St. Matthias in Hackenberg (1980)

Ende der 1970er Jahre entschied man sich für einen Kirchenbau in dem stark gewachsenen Ortsteil Hackenberg (Bergneustadt, Oberbergischer Kreis, NRW). Die neue römisch-katholische Kirche bekam den Namen St. Matthias. Für alle Fenster trug Hubert Schaffmeister (1928-2012) aus Bad Münstereifel Verantwortung,

Wilhelm Buschulte (1923-2013): Fenster der Klosterkirche St. Ursula in Bielefeld (1956)

In Schildesche, einem Stadtteil von Bielefeld, siedelten sich nach 1945 auf einem noch unbebautem Gelände der Kirchengemeinde St. Johannes Baptist geflohene Nonnen aus Breslau an. Dort gründeten sie ein Gymnasium für Mädchen und ein Kloster. Die dazugehörige Klosterkirche, die sich

Hermann Geyer (1934-2016): Andanacher Weltgericht aus der ehemaligen Kirche St. Albert (1986)

Hermann Geyer (1934-2016) war schon in der Heilig Geist Kapelle in Ergenzingen mit einem Neuen Jerusalem hervorgetreten, das war 1980. Wenige Jahre später bekam er einen Auftrag für ein modernes Weltgericht für die römisch-katholische Kirche St. Albert. Die Kirche mit

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.