LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Otto Herbert Hajek (1927-2005): St. Johannes in Nürtingen (1992)

Otto Herbert Hajek (1927-2005) war ein abstrakter Maler und Bildhauer der Stuttgarter Kunstakademie. Im Zuge der Erbauung der römisch-katholischen Kirche St. Johannes in Nürtingen 1956 hatte Hajek an der Außenfassade bereits ein Betonrelief „Apokalypse“ geschaffen, welches 1988 nachträglich koloriert wurde. Das monumentale Altarölbild (9,40 x 6,30 Meter) jedoch stammt aus

Paderborner Weltgericht (um 1520)

Unter den spätgotischen Tafelmalereien des Erzbischöflichen Diözesanmuseums Paderborn befindet sich auch ein Weltgericht, welches um 1520 entstanden sein dürfte. Zwar sind zu dieser Zeit, vor allem in Italien, schon Meisterwerke der Renaissance geschaffen worden, doch diese Arbeit atmet noch ganz den Geist des Mittelalters. Sie ist stilistisch mit dem Altarbild

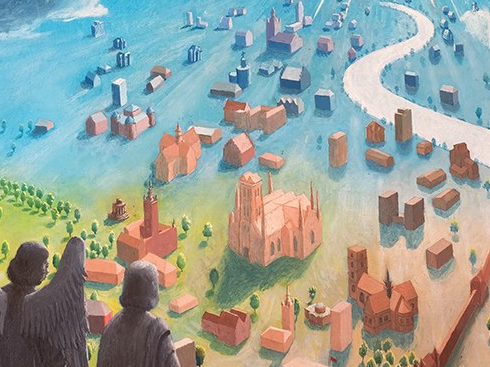

Mieczysław Baryłko (1923-2002): Gemälde „Nowe Jeruzalem“ (1981)

Von einem Felsvorsprung im linken Vordergrund sehen zwei weiße Figuren in die Tiefe, es sind links ein Engel und rechts Johannes auf Patmos mit seinem Buch, das er noch schreiben wird. Tief unten zieht sich ein Fluss entlang. An seinem Ufer zeichnet sich eine rechteckige Stadtmauer ab, die vor und

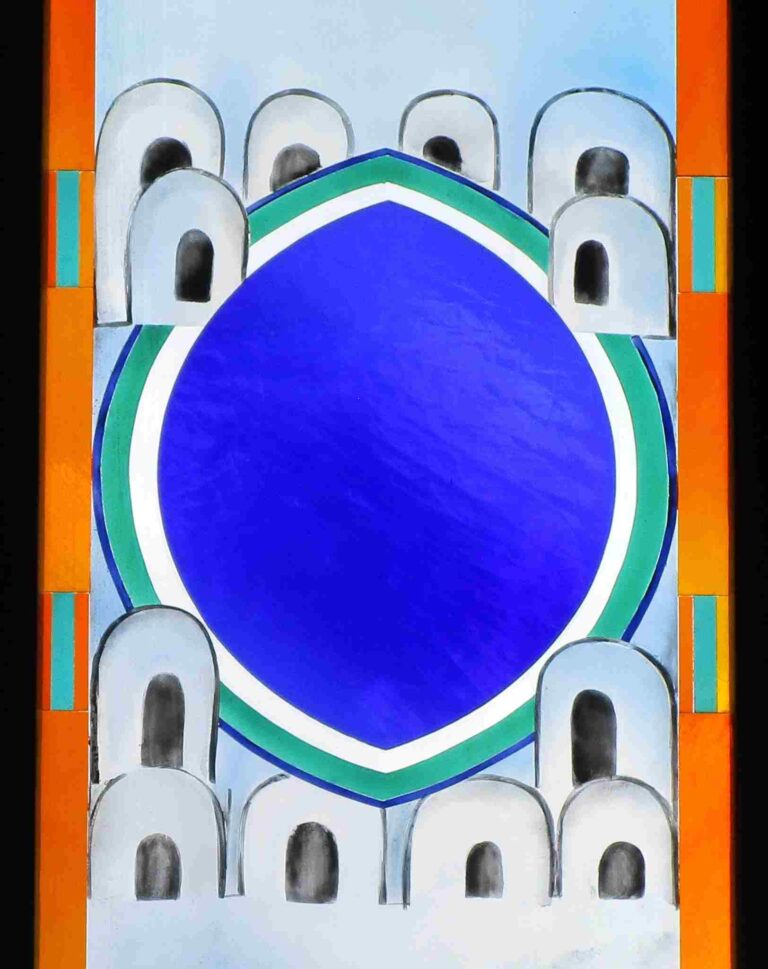

Joseph Harry Anderson (1906-1996): Kristalline Jerusalemsinterpretationen (20. Jh.)

Joseph Harry Anderson war sicherlich einer der erfolgreichsten Künstler der Adventisten, der im Laufe seines Schaffens das Himmlische Jerusalem überaus oft dargestellt hat. Die folgenden Beispiele belegen, dass er durchaus zu einer eigenständigen Formsprache gefunden hat, die zu ganz unterschiedlichen Publikationen passte. Eine der ersten Gemälde zum Thema entstand im

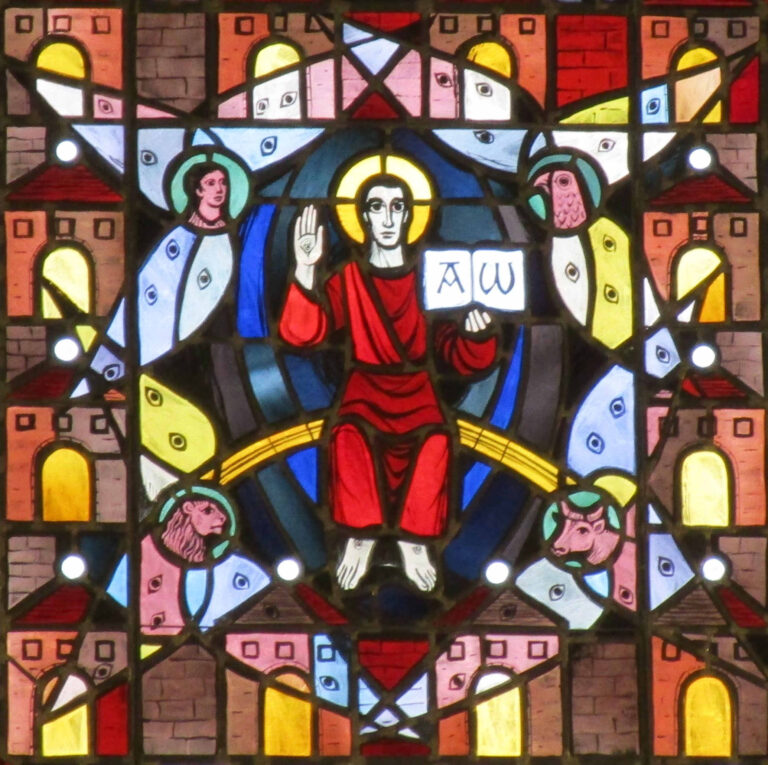

Renate Strasser (1924-2012): Jerusalemsfenster aus der Zionskirche in Hamburg (1987)

Die Künstlerin Renate Strasser (1924-2012) hatte im Jahr 1973 das Altarfenster der Berliner Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ gestaltet, welche zur Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) gehört. Man darf davon ausgehen, dass dieses Fenster in der Religionsgemeinschaft bekannt war, so dass in der Hamburger Gemeinde der Wunsch aufkam, ein ähnliches Fenster zu

Langspielplattencover (1991 bzw. 2011)

Eine echte Rarität und auch Besonderheit sind Langspielplatten, deren Cover Darstellungen des Himmlischen Jerusalem zeigen. So gut wie immer handelt es sich um religiöses Liedgut. Bislang sind lediglich zwei solche Plattencover bekannt geworden. Das ältere Exemplar hat den Titel „A Jerusalem celeste / vem Senhor Jesus“. Es handelt sich um

E. van den Worm (1915-2013): Handzeichnung (um 1980)

Die Zeichnung stammt aus einem Manuskript mit dem Titel „HET BOEK OPENBARING. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen“, verfasst von E. van den Worm (geb. 1915). Dieser konvertierte 1939 zur Pfingstkirche des Van Gessel in Surabaya (Indonesien). 1958 kam er in die Niederlande und arbeitete als

Per Vigeland (1904-1968): Frogner-Kirche in Oslo (um 1950)

Die Frogner-Kirche liegt zentral in Oslo an der Bygdøy Avenue. Es ist eine der wenigen Kirchen in Oslo, die nicht freistehend, sondern zwischen den Mietshäusern der Stadt errichtet wurde. 1907 wurde das protestantische Gotteshaus im Stil des Historismus eingeweiht. Die heutigen Buntglasfenster wurden relativ spät angebracht. Sie stammen von dem

Radleuchter der Christuskirche in Hannover (1914)

Die evangelische Christuskirche in Hannover besitzt drei Jerusalemsleuchter, nämlich zwei im historistischen Stil und eine moderne Neuinterpretation aus dem 21. Jahrhundert. Über die ersten beiden Leuchter ist nicht so viel bekannt, so kennt man nicht den Künstler und auch nicht die ausführende Werkstatt. Das hat dieser Leuchter mit anderen seiner

Labyrinth in Ottmarsbocholt (2008)

Als Bodenbelag ist das Himmlische Jerusalem sicher nur ausnahmsweise herangezogen worden. Das Ottmarsbocholter Labyrinth ist eine im Jahr 2008 angefertigte Neuinterpretation desjenigen in der ehemaligen Abtei St. Bertin in der nordfranzösischen Stadt St. Omer. In vielen gotischen Kathedralen wurden Labyrinthe verlegt, und auch in der orthodoxen Kirche waren im 18.

Katrin Baumann (geb. 1965), Klaus Apfelstadt: Altarwand der Kirche in Mildenau (2007)

Der Gemeindesaal der evangelischen Pfarrgemeinde Mildenau im Erzgebirge, nahe bei Annaberg-Buchholz (Sachsen), wurde im Jahr 2006 von der Designerin und Textilkünstlerin Katrin Baumann (geb. 1965) gemeinsam mit dem Tischler Klaus Apfelstadt aus Raschau neu gestaltet und dann am 28. Januar 2007 feierlich eingeweiht. Es ist eigentlich eine dreidimensionale plastische Arbeit,

Gottfried Böhm (1920-2021): Friedrich-Spee-Haus in Hannover (1957)

Das Chorfenster der Herz-Jesu-Kapelle des Friedrich-Spee-Hauses im Zentrum von Hannover besitzt eine Glaswand, die dem Chorraum einen eindrucksvollen Abschluss gibt. Mit der Planung des Altarraumes war ursprünglich der bekannte Kölner Architekt Dominikus Böhm (1880-1955) betraut. Nach seinem Tod führte sein Sohn Gottfried Böhm (1920-2021) die Arbeiten fort. Dieser hat auch

Alfred Heller (1924-2012): Pflegeeinrichtung Malteser Marienhospital in Erlangen (um 1967)

Altenheime sind geeignete Orte zur Anbringung von Kunstwerken mit dem Himmlischen-Jerusalem-Motiv: Geht es mit dem Leben zu Ende, hofft man gerne auf ein Leben nach dem Tod in himmlischen Gefilden. Das ehemalige katholische Altenheim St. Marien in Erlangen, betrieben von einer Kongregation der St. Franziskusschwestern aus Vierzehnheiligen, besitzt in der

Ortrud Thieg Karkosch (geb. 1934): Paulus-Buchhandlung in der Nürnberger Altstadt (1981)

Das 2,20 x 1,40 Meter großes Glasfenster zeigt links eine Figur (den Seher Johannes oder einen Engel) und in der Mitte das Himmlische Jerusalem. Drei Tore, die oberen davon offen, säumen jede der vier Seiten. In der Mitte deuten gelbe und orange Blöcke auf eine dichte und kompakte Bebauung, unten

Heinrich G. Bücker (1922-2008): Seminarkirche St. Michael in Würzburg (1995)

Von 1983 bis 1996 erfolgte eine umfassende Neugestaltung der römisch-katholischen Seminarkirche St. Michael in Würzburg (Unterfranken). Zur Vierhundertjahrfeier der 1589 durch Julius Echter erfolgten Seminargründung wurden durch die Diözese umfangreiche Renovierungsmaßnahmen eingeleitet, nachdem die 1945 durch den Bombenangriff vom 16. März ausgebrannte Kirche zunächst nur notdürftig wiederhergestellt worden war. Damit

Thomas Jessen (geb. 1958): St. Thomas in Körbecke (2007)

Ab Mitte der 1980er Jahre ist die Zahl der Glasfenster für Kirchen und Kapellen rapide zurückgegangen. Kirchen wurden kaum mehr neu gebaut, und bestehende Fenster im Bestand ohne Notwendigkeit auszutauschen war nicht mehr zu finanzieren, außer vielleicht bei großen Innenstadtgemeinden

Stefan Behrends: Urnengemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Rahlstedt (2016)

Der evangelische Friedhof von Hamburg-Rahlstedt zeichnet sich durch einige hochwertige Exponate aus, auf die auf einer Hinweistafel und im Internet aufmerksam gemacht wird. Einer der Steine gehört zu einem kollektiven Urnengrab von ca. 40 Verstorbenen. Alle Toten sind auf einer

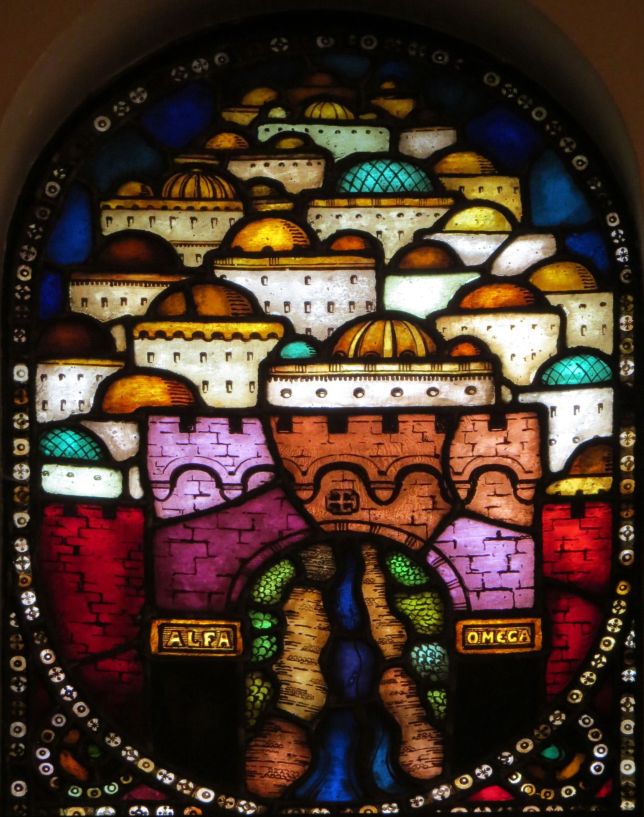

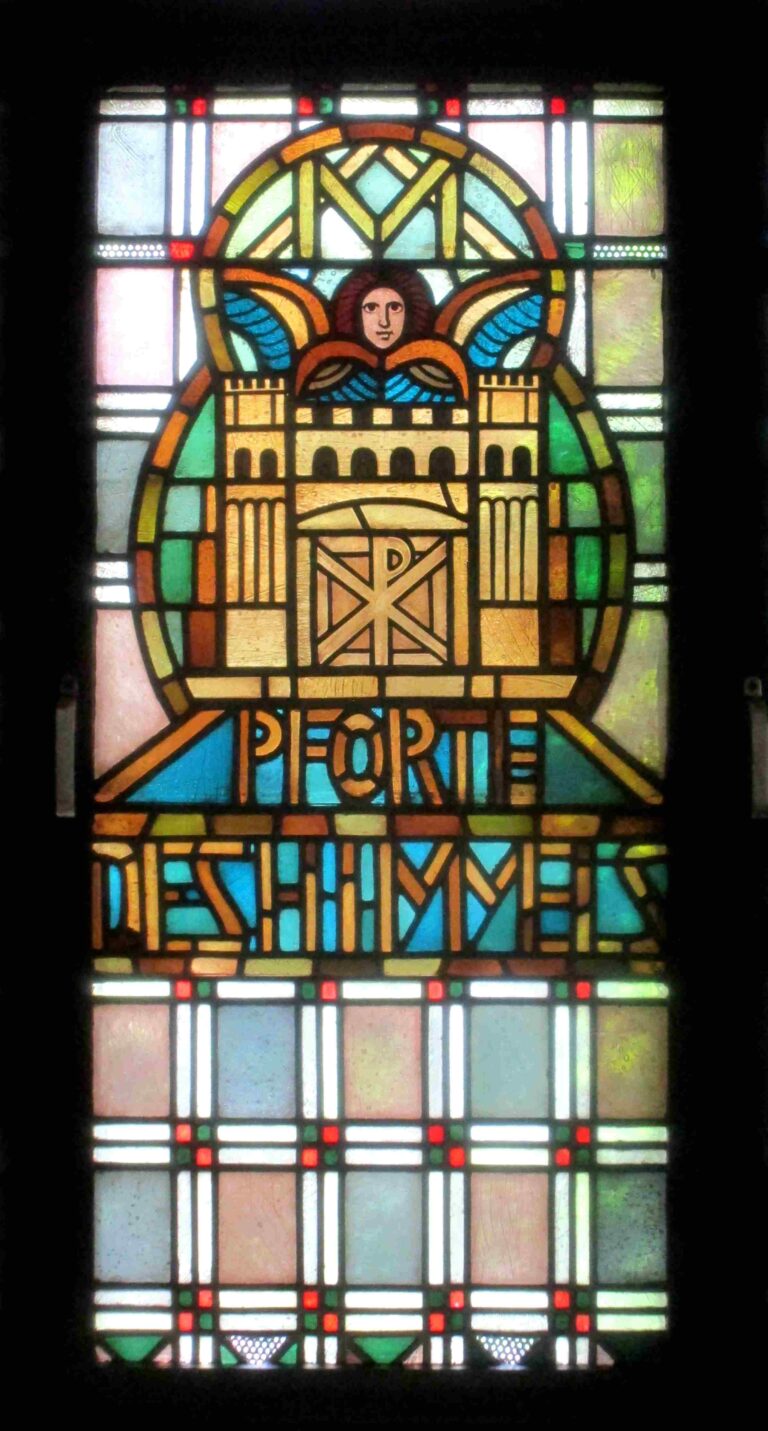

Unbekannter Meister: Lauretanische Litanei aus Heilig Kreuz in Leutesdorf (um 1950)

In den ersten Jahren nach 1945 gab es bei römisch-katholischen Kirchen in Deutschland ein bevorzugtes Thema: die Motive der Lauretanischen Litanei. Moden sind schwer zu erklären, ich sehe in dieser Wahl den Wunsch auf Bewährtes und das Anknüpfen an die

Erhardt Klonk (1898-1984): Evangelische Kirche in Gödenroth (1961)

Der Ort Gödenroth im Hunsrück liegt nicht im Zentrum kunsthistorischer Forschung, umso mehr gibt es hier noch zu entdecken: So etwa in der evangelischen Kirche ein kaum bekanntes, frühes Glasfenster von Erhardt Klonk (1898-1984). Das junge Talent hatte damals gerade

Rudolf Schillings (1925-2003): Fenster aus St. Anna in Kattenes (1962)

St. Anna in Kattenes (Moselregion) wurde 1901 als neogotische Kirche neu errichtet. Die Fenster im Hauptchor wurden im Jahr 1953 nach Entwürfen des Trierer Künstlers Rudolf Schillings (1925-2003) von der Glasmalerei Binsfeld hergestellt und machten die erste Etappe des Wiederaufbaus

Stephan Legge (1930-2005): Breitenbrucher Kapelle (1963)

Das Sauerland ist von kleineren Kapellen geprägt, die man vor allem im ländlichen Raum noch finden kann. Eine davon gehört zur römisch-katholischen Kirche von Arnsberg, mitten im Wald bei Breitenbruch gelegen, welches mit 200 Einwohnern als kleinster Ort zur Stadt

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.