LETZTER BEITRAG

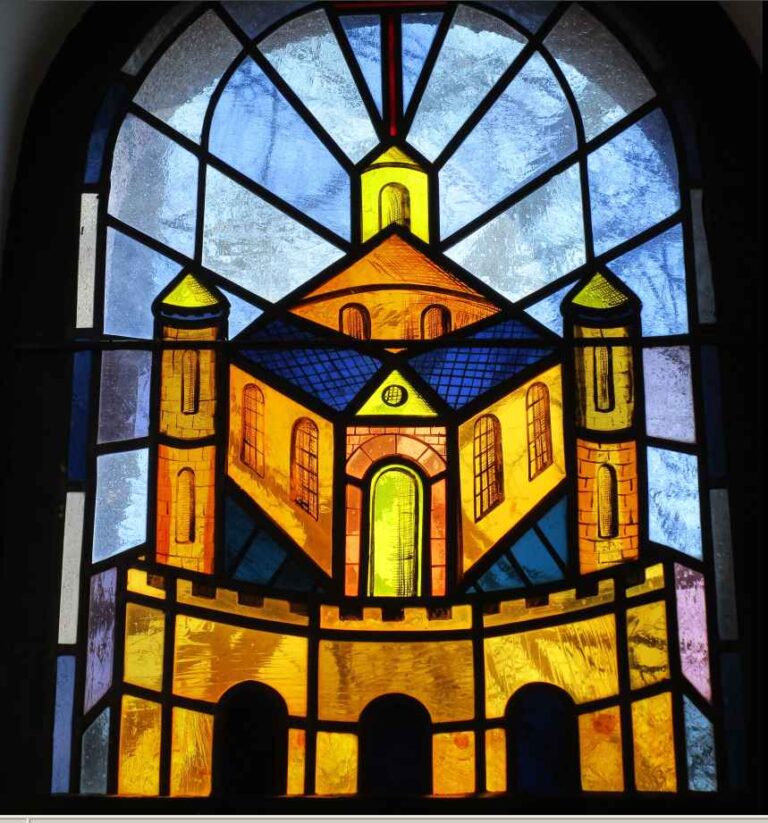

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

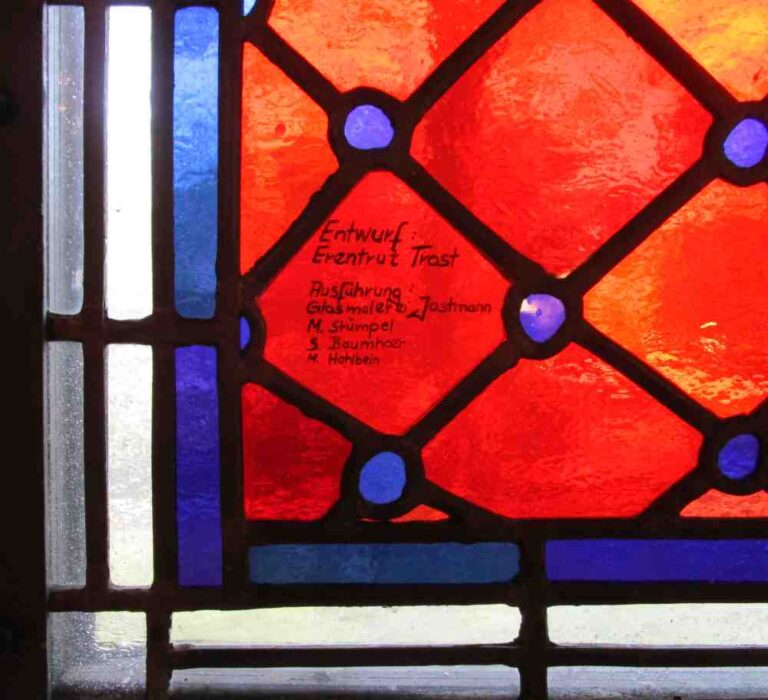

Erentrud Trost (1923-2004): Herz Jesu Kirche in Gütersloh-Avenwedde (1987)

Das „Lamm im Himmlischen Jerusalem“, so der Titel des Kunstwerks, zeigt ein rundes Glasfenster im rechten Chorbereich der römisch-katholischen Kirche Herz Jesu in Avenwedde, einem ländlich geprägten Ortsteil von Gütersloh in Ostwestfalen. Es basiert auf den traditionellen Jerusalemsfarben blau-rot. Das Lamm, ein Symbol für Christus, wird umringt von zahlreichen Figuren,

Erentrud Trost (1923-2004): St. Kilian in Bad Salzuflen-Schötmar (1984)

Die römisch-katholische Kirche St. Kilian in Bad Salzuflen-Schötmar im Kreis Lippe (Ostwestfalen) wurde im Jahr 1984, auf Anregung von Priester Alfons Kordes, mit Glasmalereien der Benediktinerin Erentrud W. Trost (1923-2004) ausgestattet. Dies war der erste von mehreren Verschönerungsversuchen des 1953/54 nüchtern aufgeführten Sakralbaus der Nachkriegszeit. Das sechste Fenster des rechten

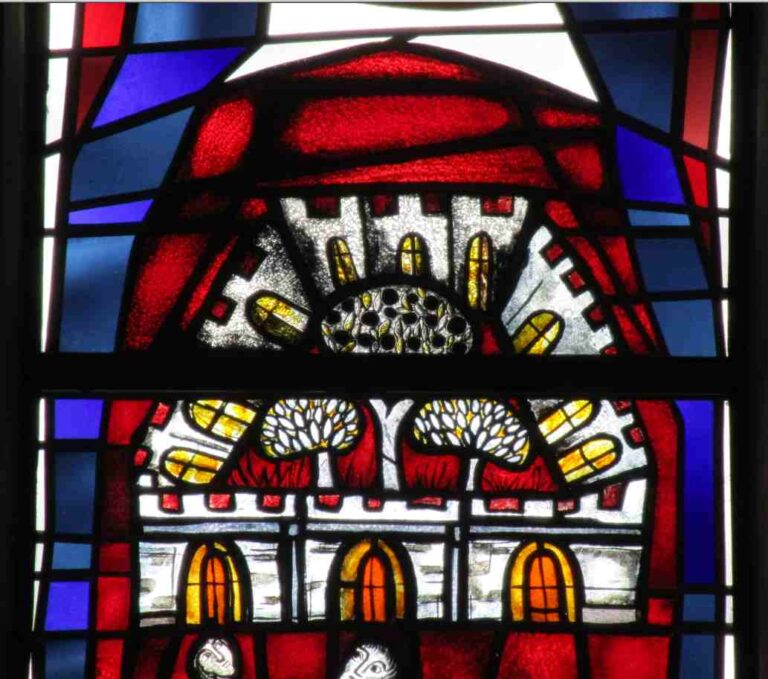

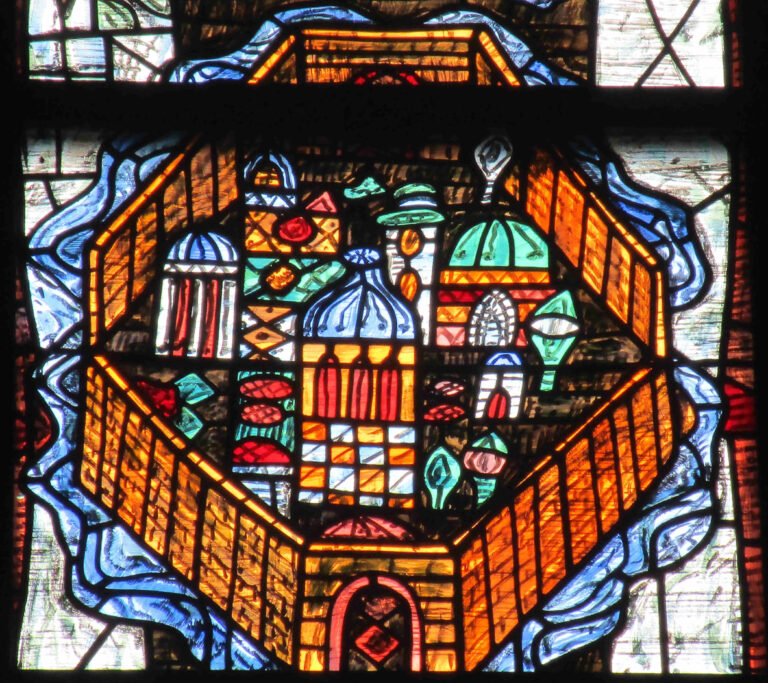

Nikolaus Bette (geb. 1934): Domfenster zu Paderborn (1982-1988)

Die neue Fensterverglasung des Paderborner Domes, in den Jahren 1982 bis 1988 geschaffen, bildet den eigentlichen Höhepunkt und Abschluss der Renovierungen der Zeit davor. Für insgesamt neun riesige Fenster beauftragte man Nikolaus Bette (geb. 1934), der die Kirche als pilgerndes Volk Gottes darzustellen hatte. Die Verglasung gilt als das Hauptwerk

Annemarie Hammer-Fleck (1913-2001): Waldenserkirche in Kleinvillars (1966)

Die Chorfenster im Altarbereich der Waldenserkirche in Kleinvillars im Enzkreis, nördlich von Pforzheim, zeigen drei Glasarbeiten der Malerin und Bildhauerin Annemarie Hammer-Fleck (1913-2001). Soweit mir bekannt, ist es in ihrem langjährigen Schaffen das erste und letzte Mal, dass das Himmlische Jerusalem von Hammer-Fleck als Thema aufgegriffen wurde. Im Œuvre der

Hermann Josef Baum (1927-2009): Kapelle in Horrem (1966)

Im Jahr 1966 entstand das Altarwandfenster einer Hauskapelle in Horrem bei Köln durch Hermann Josef Baum (1927-2009), einen abstrakten Expressionisten. Ausgeführt wurde es durch die Firma Reuter in Köln. Die Kapelle ist Bestandteil des „Hauses der Begegnungen“, das von den Salvatorianerinnen, einem römisch-katholischen Orden, betreut wird. Es wurde auch als

Emil Wachter (1921-2012): Pfarrkirche in Rickenbach (1983)

Der Künstler Emil Wachter (1921-2012) aus Karlsruhe gestaltete in den frühen 1980er Jahren die Pfarrkirche in Rickenbach, wobei er für die Freskenmalerei wie für die Glasfenster Verantwortung trug. Eines der Südfenster aus dem Jahr 1983 zeigt am oberen Ende das Himmlische Jerusalem. Die Darstellungsweise erinnert an mittelalterliche Miniaturen. Es handelt

Franz Pauli (1927-1970): St. Pankratius in Anröchte (1968)

Die römisch-katholische Hallenkirche St. Pankratius in Anröchte nahe Soest besitzt in einer Seitenkapelle ein Chorfenster, welches drei Szenen aus der Offenbarung des Johannes vereint. Unten versammelt sich das Gottesvolk der Erlösten, in der Mitte breiten sich der Baum des Lebens und der Strom des Lebens aus, und ganz oben thront

Hubert Schaffmeister (1928-2012): St. Albert in Saarbrücken (1984)

Über dem Altar der Kirche St. Albert in Saarbrücken (Rodenhof) schuf der damalige Kunstprofessor Hubert Schaffmeister (1928-2012) 1984 erneut eine Glaswand mit dem Himmlischen Jerusalem, also etwa zehn Jahre nach der Ausführung in der Kirche „Zum Göttlichen Erlöser“ in Köln (1973). In der römisch-katholischen Kirche St. Alban entstand ein „Glasdom“,

Jupp Gesing (1922-1998): St. Johannes der Evangelist in Erwitte-Eikeloh (1974)

Die Kapelle St. Johannes der Evangelist in Eikeloh bei Erwitte südwestlich von Paderborn besaß historische Glasmalereien aus dem frühen 20. Jahrhundert. In den 1970er Jahren wollte man die Kirche modernisieren und tauschte die historischen gegen moderne Fenster aus, indem man behauptete, der Raum sei zu dunkel, obwohl eine bessere Beleuchtung

Helmut Ammann (1907-2001): Evangelische Schlosskirche zu Meisenheim (1968)

Die evangelische Schlosskirche zu Meisenheim (Rheinland-Pfalz) ist eine mächtige Hallenkirche aus dem 15. Jahrhundert. Sie birgt sieben Chorfenster mit einer modernen Darstellung der Heilsgeschichte. Das letzte Fenster an der südlichen Seitenwand (rechts) ist dem Himmlischen Jerusalem vorbehalten. Es besteht aus einem unteren und einem oberen Teil, jeweils über drei Bahnen

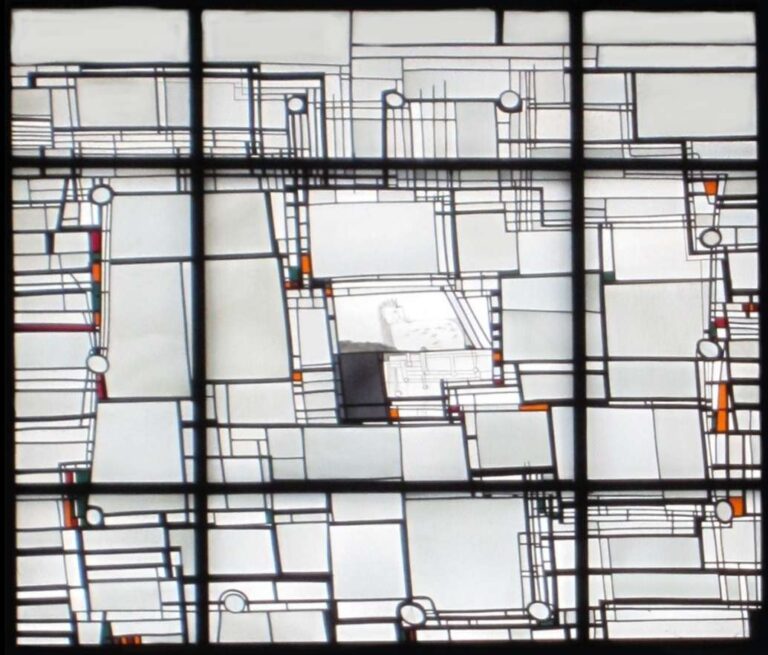

Georg Meistermann (1911-1990): St. Franziskus in Mainz-Lerchenberg (1984)

Es gibt ein weiteres Kirchenfenster von Georg Meistermann (1911-1990) mit dem Thema Neues Jerusalem in abstrakter Form unter weitestgehendem Farbverzicht, welches sehr an seine Arbeit in der evangelischen Kirche von Bad Krozingen und Feldkirche bei Neuwied angelehnt ist. Man findet sie in der römisch-katholischen Pfarrgemeinde St. Franziskus in Lerchenberg, einem

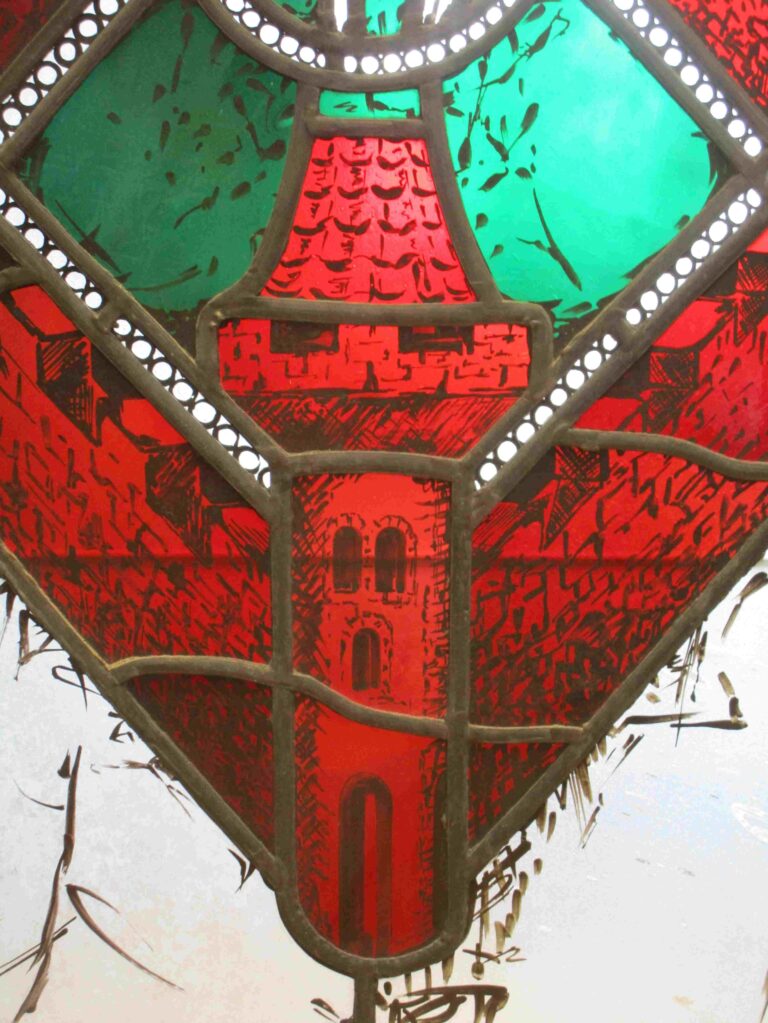

Nikolaus Bette (geb. 1934): St. Johannes Baptist und Agatha in Altenbüren (1972)

In Altenbüren westlich der Stadt Brilon im Sauerland befindet sich St. Johannes Baptist und Agatha. Es handelt sich nicht um zwei Kirchen, sondern um eine römisch-katholische Pfarrkirche mit zwei Namen. Anfang der 1970er Jahre erarbeitete Nikolaus Bette (geb. 1934) für diese Kirche verschiedene Buntglasfenster, darunter eines mit dem Titel „Die

Hans Loser (geb. 1938): Friedenskirche zu Bretzenheim (1982)

Die evangelische Friedenskirche zu Bretzenheim bei Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz ist vom Ursprung her eine schlichte Nachkriegskirche aus dem Jahre 1954. Bei einer Renovierung 1981/82 wurden dann Buntglasfenster eingebaut. Eines davon zeigt das Himmlische Jerusalem in Anlehnung an mittelalterliche Darstellungen des 12. Jahrhunderts, vor allem an Miniaturen des Liber Floridus.

Peter Valentin Feuerstein (1917-1999): Stephansmünster in Breisach (1967)

Zehn farbige Fenster im Stephansmünster von Breisach am Rhein (Breisgau) stammen von dem Heidelberger Künstler und Restaurator Peter Valentin Feuerstein (1917-1999). Diese Fenster wurden 1966/67 eingesetzt und gelten in Fachkreisen als ein Hauptwerk Feuersteins. Dies scheint bemerkenswert, denn der Künstler hat vor allem in seinem reifen Spätwerk das Thema aufgegriffen,

Hans Lünenborg (1904-1990): St. Hippolytus in Troisdorf (1964)

Eine Fenstergruppe im Schiff der römisch-katholischen Kirche St. Hippolytus in Troisdorf südlich von Köln zeigt in einem Ensemble vier unterschiedliche Christussymbole, von unten links nach oben rechts: Die Sonne der Gnade mit einem Dornenzweig der Folter, das Licht des Heils, den Baum des Lebens und, hier wiedergegeben, das Himmlische Jerusalem.

Franz Dewald (1911-1990): Heilig-Kreuz-Kirche in Angelbachtal (1969)

Nachdem die römisch-katholische Heilig-Kreuz-Kirche in Angelbachtal bei Sinsheim ihrer Fertigstellung entgegenging, trafen sich im Frühjahr 1968 die Architekten Otto Hess und Wilfried Kornmüller mit dem Pfarrverweser Wilhelm Jörger, um über die finale Fenstergestaltung zu sprechen. Jedes der Fenster sollte eine

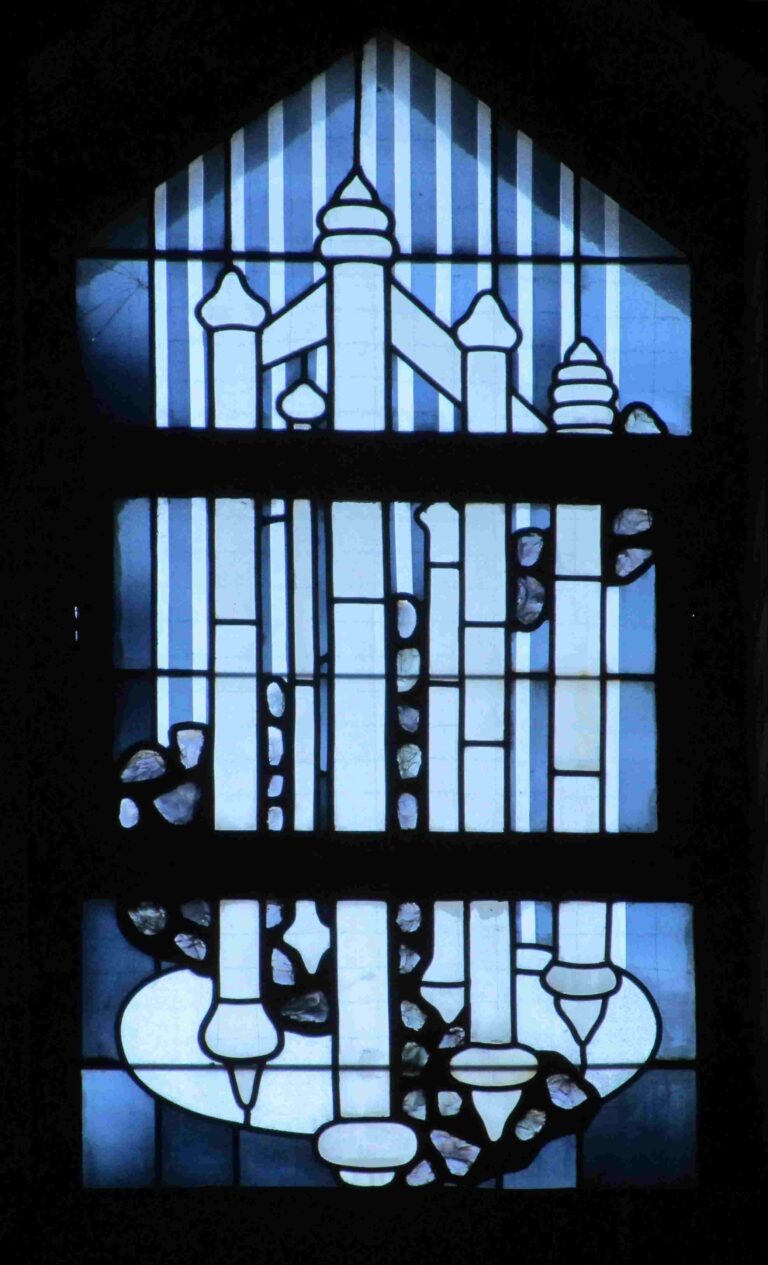

Siegfried Assmann (1925-2021): Chorfenster aus der Peter-Paul-Kirche von Bad Oldesloe (1960)

Die Peter-Paul-Kirche ist eine Backsteinkirche aus der Mitte des 18. Jahrhunderts in der Altstadt von Bad Oldesloe. Siegfried Assmann (1925-2021) hat diesem Bau 1960 drei bleiverglaste Chorfenster hinzugefügt. Ganz korrekt ist es allerdings so nicht: Sie wurden im Zuge des

Johann Georg Melchior Schmidtner (1625-1705): Fresko aus St. Adelgundis in Anhausen (1716)

Um 1700 waren barocke Deckenmalereien mit Darstellungen des Himmlischen Jerusalem gefragt, da dieses Motiv dafür bestens geeignet war, das belegen Beispiele in Schweidnitz (1695-1696), Fechheim (um 1704) oder Ellwangen (1711). Eine weitere solche Malerei entstand 1716 in der römisch-katholischen Pfarrkirche

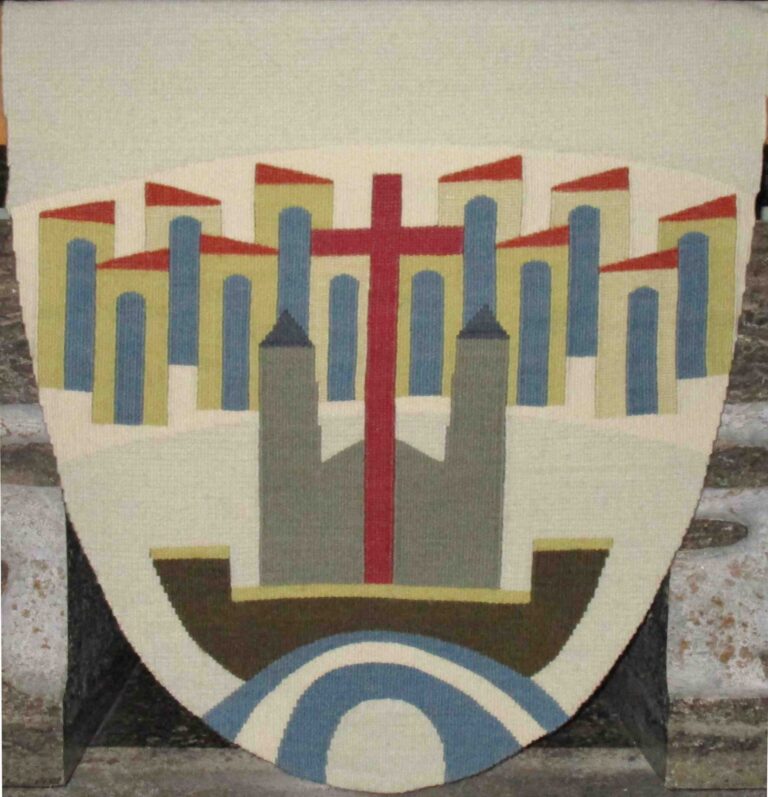

Parament aus der evangelischen Kirche in Kleinglattbach (um 1960)

Als Vahingen anwuchs, Heimatvertriebene hinzuzogen, erste Gastarbeiter eintrafen und das Wirtschaftswunder einsetzte, wurde in dem angrenzenden Ort Kleinglattbach eine evangelische Kirche fertiggestellt. Das war im Jahr 1959. In den folgenden Jahren wurden dort die für den Altarbereich benötigten Paramente erworben.

Franz Dewald (1911-1990): Christkönigskirche in Karlsruhe (1980)

Die neuen Kirchenfenster in der Christkönigskirche in Rüppurr, einem Stadtteil von Karlsruhe, wurden im Jahr 1980 ausgeführt und kurz vor dem Christkönigsfest am letzten Sonntag des Kirchenjahres 1980 eingebaut. Damit war die Innenrenovierung der römisch-katholischen Pfarrkirche zu einem Abschluss gebracht.

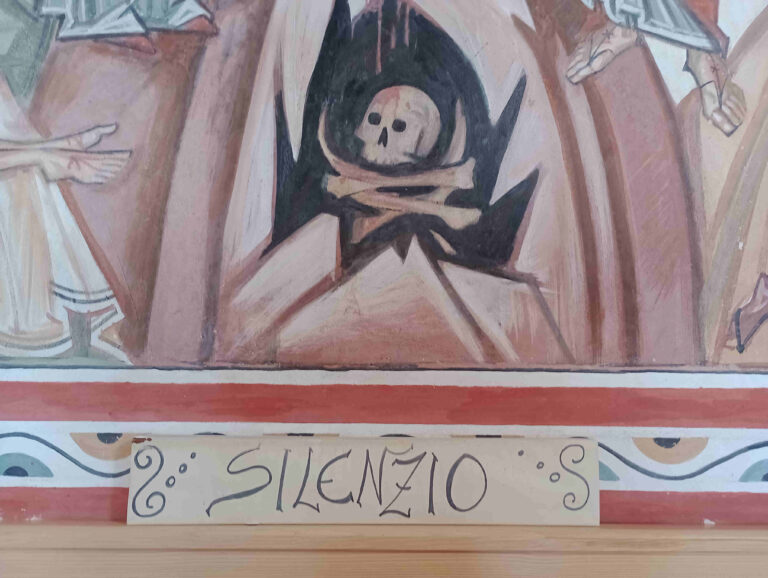

Fabio Nones (geb. 1961): Freskenmalerei aus der Kapelle Madonna Addolorata in Pian del Levro (1995)

Fabio Nones (geb. 1961) gehört zu einem Kreis internationaler Maler, die die Ikonenkunst neu aufleben lassen, ich erinnere Paolo Orlando, Sofia Popovych, Michael Greer, Francisco José Gómez Argüello oder Vladimir Blagonadezhdin. In Italien mit seiner Tradition italobyzantinischer Werke ist diese

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.