LETZTER BEITRAG

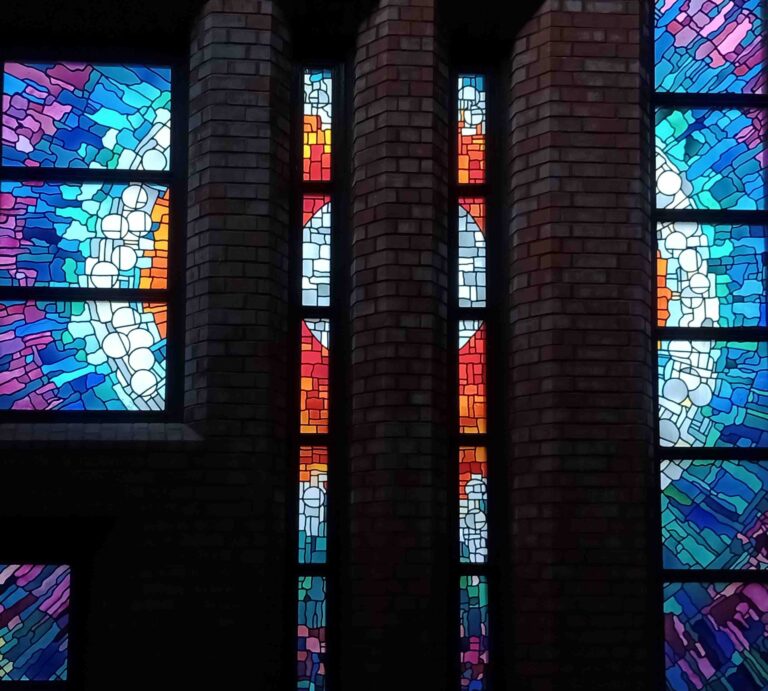

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Fresko aus der St. Clemens-Romanus-Kirche in Marklohe (1520)

Im linken Gewölbe, also zur rechten Seite Christi, befindet sich in der Markloher Kirche ein komplexes Jerusalem. Der Maler hat es als vieltürmige, hochaufragende Stadt gestaltet. Fast immer ist das Neue Jerusalem ja als kleine Kirche dargestellt (schon aus Platzgründen, aber auch wegen der Kosten), die ganz andere Präsentation in

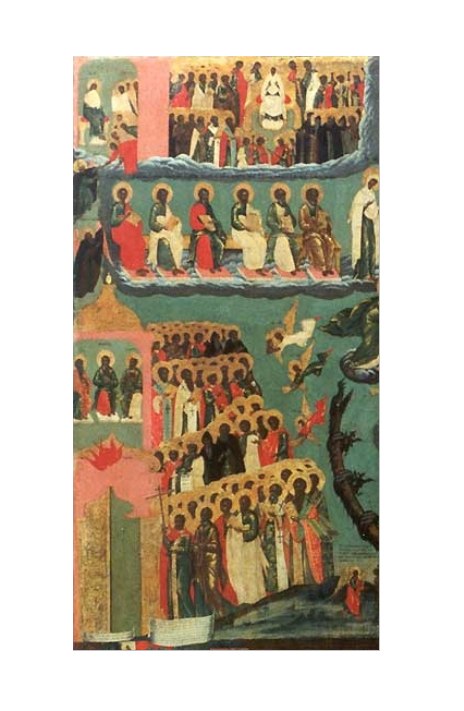

Ikone Kiewer Weltgericht (17. Jh.)

Das orthodoxe St. Michaelskloster ist ein Mönchskloster am Michaelsplatz im Kiewer Stadtteil (Rajon) Schewtschenko (Ukraine). Im dortigen Krankenhaus befand sich einst eine 145 x 130 Zentimeter große Ikone (ohne Rahmen) mit der Darstellung eines Weltgerichts aus dem 17. Jahrhundert. Solches war überaus passend, da hier in der Krankenhauskapelle Sterbenskranke ihre

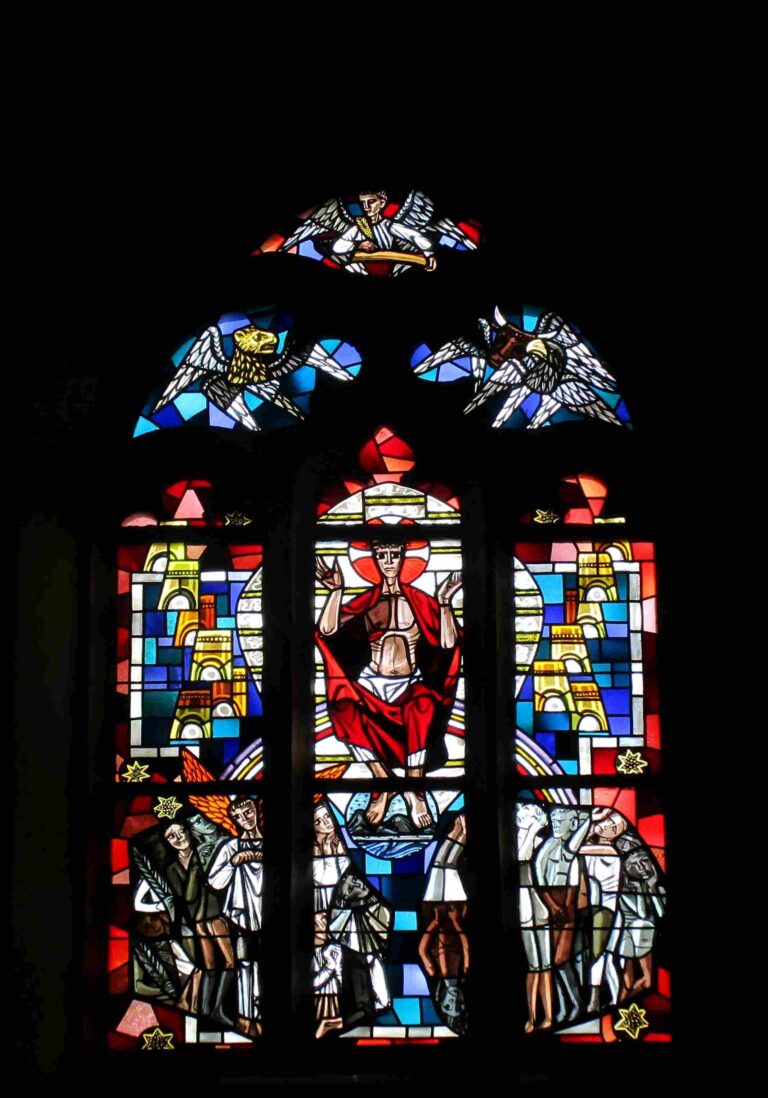

Hugh Ray Easton (1906-1965): St Paul in King Cross, Halifax (1937)

Hugh Ray Easton (1906-1965) aus Cambridge war einer der bekanntesten Glasmaler Englands im 20. Jahrhundert. Er wurde in London als Sohn von Frank Easton (einem Arzt) und Alice Easton (geb. Howland) geboren. In Frankreich studierte er Kunst und arbeitete zunächst für die Firma Blacking in Surrey, bevor er ein eigenes

Freskenmalerei in Visselhövede (1920)

1920 wurden in Visselhövede bei Rotenburg an der Wümme in der Lüneburger Heide spätmittelalterliche Malereien in der St. Johanniskirche freigelegt, die unter einer sechsfachen Kalkschicht konserviert waren. Anhand von Vergleichen kann man diese Malereien mit ziemlicher Sicherheit in das späte 15. Jahrhundert datieren. Im westlichen Joch findet man eine große

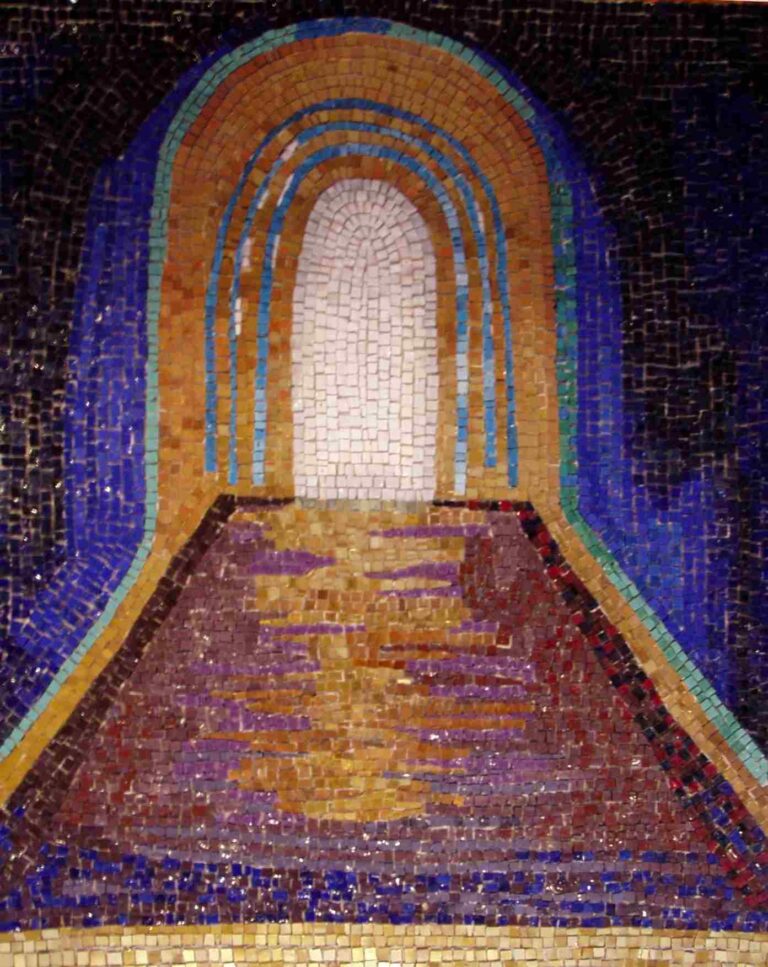

Helen McLean: Mosaik der „Kirche der Wandlung“ in Orleans (2000)

Die römisch-katholische „Kirche der Wandlung“ („Church of the Transfiguration“) entstand auf Initiative der ökumenischen Jesus-Gemeinschaft in Orleans auf der Halbinsel Cape Cod im US-Bundesstaat Massachusetts. Künstlerischer Höhepunkt ist das Apsismosaik „Christ in Glory“ („Christus in seiner Herrlichkeit“), das auf römische Mosaike der Spätantike Bezug nimmt. Dort findet man dieses Mosaik

Siegfried Assmann (1925-2021): Außenwandgestaltung der Kirche Heilig Geist in Großhansdorf (1998)

Die römisch-katholische Kirche Heilig Geist in Großhansdorf bei Hamburg besitzt eines der größten Wandgemälde des Himmlischen Jerusalem im Freien, weltweit. Eine derartige Präsentation der Heiligen Stadt – Wind, Regen, Sonne und Vandalismus ausgesetzt – ist ein mutiges Zeichen in eine Umwelt hinein, die die religiöse Stadtdarstellung kaum mehr zu interpretieren

Peter Schwarz (geb. 1960): St. Johannes in Floß (1999)

Der Kunstmaler Peter Schwarz (aus Straubing, geb. 1960) hat in Floß ein einzigartiges Kunstwerk im neobarocken Stil geschaffen, was exzellent zur bisherigen Ausstattung der 1910 bis 1912 erbauten Kirche passt. Floß ist eine Gemeinde im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in Bayern (Oberpfalz). Die dortige römisch-katholische Barockkirche wurde in den

Fresken der Kirche in Sudwalde (1501)

Diese Deckenkappe zeigt das Himmlische Jerusalem in Form einer Kirche, die noch Elemente der Spätgotik aufweist. Zwei Säulen tragen das Gebälk und man kann in diese Kirche seitlich hineinblicken. So sieht man links einen Engel und rechts einige Menschen, die etwas kleiner und unbekleidet gezeichnet sind. Hauptattraktion dieses Baus ist

Edvard Jensen (1921-2005): Ungdomsbyens in Rødovre (2000-2002)

Die Jugendstadt (dänisch: Ungdomsbyen) wurde zwischen 1963 und 1974 als physische Stadt in Rødovre bei Helsingør (Dänemark) gebaut und war im Zeitraum von 1965 bis 2007 ein förderungsfinanzierter Teil des Staatlichen Bildungsforschungszentrums, das jedoch 2007 schließen musste. Übriggeblieben von der sozialen Utopie ist ein Problembezirk mit Gewalt, Vandalismus und Drogen.

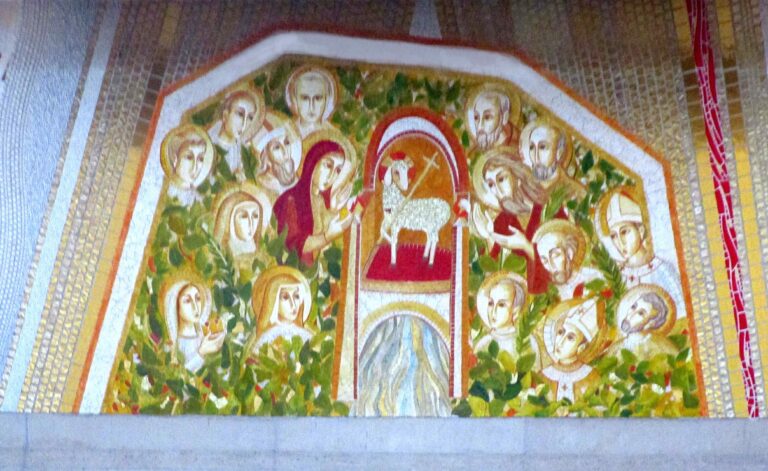

Centro Aletti: Fresko und Malerei in der St.-Johannes-Paul-II.-Kirche in Krakau (2014)

Die St.-Johannes-Paul-II.-Kirche, meist als Sanktuarium Johannes Paul II. bezeichnet, war zwischen 2008 und 2016 nicht nur der bedeutendste Kirchenneubau Polens, sondern ein herausragendes Sakralbauprojekt weltweit. Man findet es eingebettet auf einem parkähnlichen Gelände vor den Toren Krakaus, in Nähe weiterer Kapellen, Kirchen und Sanktuarien. Tausende Gläubige pilgern täglich an diesen

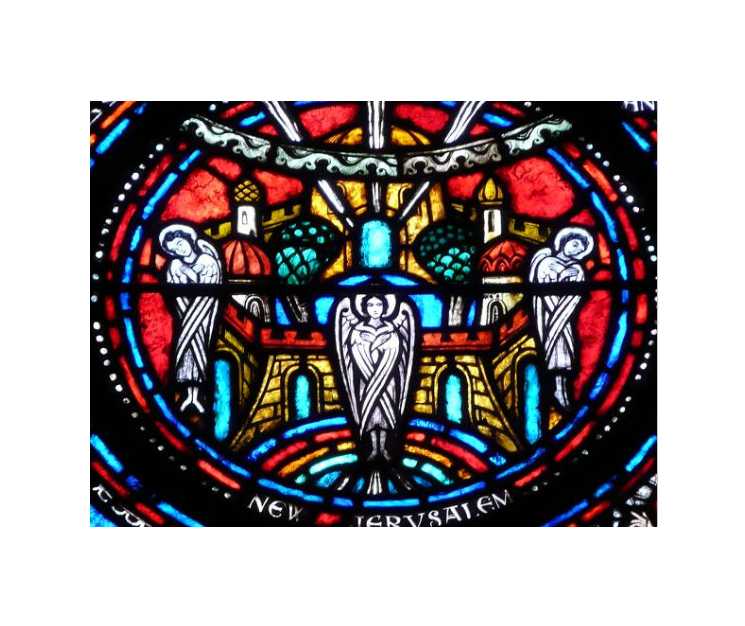

Riverside Church in New York City (1930)

Die Riverside Church ist eine Kirche in New York City, die sowohl der American Baptist Church als auch der United Church of Christ angeschlossen ist und von beiden Kongregationen genutzt wird. Sie wurde im Jahr 1930 nach vierjähriger Bauzeit feierlich eingeweiht. Das gläserne Medaillon war bereits im Jahr 1928 von

Danny Boyle (geb. 1956): Olympia-Eröffnungsgala (2012)

Regisseur Danny Boyle (geb. 1956) wurde bekannt mit Filmen wie „Trainspotting“ über „The Beach“ bis hin zu „Slumdog Millionaire“. Vom Londoner „Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games“ wurde er mit der Inszenierung der Eröffnungszeremonie für die Olympischen Spiele in London 2012 beauftragt. Das Modell hat der Regisseur mit

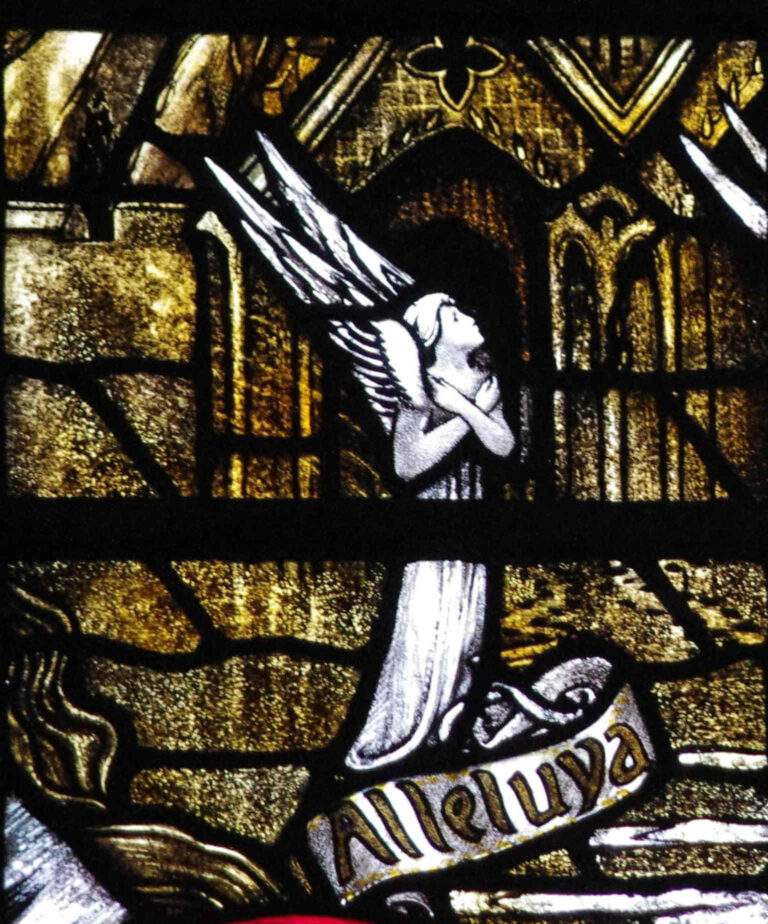

Louis Davis (1860-1941): Kathedrale von Dunblane (1915)

In der Kathedrale von Dunblane, einem Gebäude der presbyterianischen Church of Scotland, findet man Buntglasfenster von Louis Davis (1860-1941), einem englischen Maler, Buchillustrator und Glaskünstler des Art Nouveau. Seine Arbeiten in Dunblane gelten gemeinhin als seine besten. Robert Younger, Baron Blanesburgh (1861-1946), ein Jurist und Mitglied des House of Lords

Paul Reding (geb. 1939): Jerusalemstore in der Kirche St. Marien in Waltrop (um 2000, bzw. Vollendung 2011)

Die Zahl zwölf gilt als heilige Zahl der Vollendung: Zwölf ist nicht allein die Zahl der Monate, der Tierkreiszeichen, der Jünger Jesu, sondern auch die Zahl der Stämme Israels, die Reihe der Apostel und zwölf Tore zählt das Himmlische Jerusalem. Genau diese Thematik steht bei einer Installation von dem Bildhauer

Ferdinand B. Jantzen (1895-1987): Jeruzalemkerk in Amsterdam (1929)

Die Jeruzalemkerk im westlichen Amsterdam wurde im Jahr 1929 von Ferdinand B. Jantzen (1895-1987) im Stil des Expressionismus erbaut. Der Architekt schuf auch die Glasfenster für diese protestantische Kirche, die als Ikone der modernen Architektur der Niederlande gilt, neben der Kirche St. Anna in Heerlen. Die Jeruzalemkerk prägte den Begriff

Werner Eckgold (1915-1998): St. Marien in Wuppertal-Elberfeld (1962)

Das genaue Entstehungsjahr dieses Glasfensters ist nicht bekannt, es wird auf die Zeit um 1964 datiert. Aus den Akten des Bistums geht hervor, dass das 75jährige Kirchenjubiläum der Anlass des Einbaus war, was sich aber aus finanziellen und anderen Gründen

Adolf Valentin Saile (1905-1994): Weil im Schönbuch (1967)

Ein spätes Werk des Stuttgarter Glasmeisters Adolf Valentin Saile (1905-1994) mit einer Thematisierung des Himmlischen Jerusalems entstand 1967 in der Martinskirche in Weil im Schönbuch bei Böblingen (signiert und datiert unten links). Auch bei diesem Einbau handelt es sich um

Adolf Valentin Saile (1905-1994): Buntglasfenster der Ägidiuskirche in Brettach (1963)

Eine der weniger bekannten Arbeiten des Glasmalers und Glasherstellers Adolf Valentin Saile (1905-1994) findet man in der evangelischen Ägidiuskirche von Brettach in der Region Heilbronn-Franken. Anlass zu dem Motiv des Himmlischen Jerusalem gab möglicherweise eine Emporenmalerei aus der Barockzeit, die

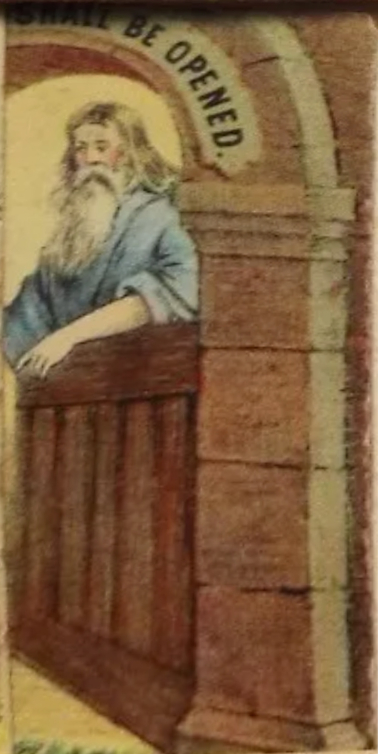

Walter Stranders: Pilgrim’s-Progress-Spiel aus New York (1882)

Ende des 19. Jahrhunderts befand sich der Erfolgsroman „Pilgrim’s Progress“, bereits schon in die Jahrhunderte gekommen, auf einem neuen Popularitätsgipfel – allerdings nicht bei Frommen oder Literaten, sondern bei Spielern. Es gab zu dieser Zeit mehrere Brettspiele und auch Puzzles,

Adolf Valentin Saile (1905-1994): Gingen an der Fils (1964)

Gingen an der Fils ist eine Landgemeinde östlich von Stuttgart. Ihr baulicher Mittelpunkt ist die spätgotische Johanniskirche, die überregional als Gesamtkunstwerk im Filstal bekannt ist. 1963/64 waren umfangreiche Renovierungen notwendig – nur erfahrene Kräfte sollten hier sorgfältig im Bestand arbeiten,

Siegfried Assmann (1925-2021): Fensterlösungen aus der St.-Johannis-Kirche in Hamburg-Steilshoop (1977 und 1992)

Für die Hamburger Neubausiedlung Steilshoop wurde 1976/77 eine große, moderne Kirche errichtet, benannt nach dem Seher Johannes als St.-Johannis-Kirche. Bei der Baugestaltung war von Beginn an der Glaskünstler Glasmaler Siegfried Assmann (1925-2021) aus Ahrensburg beteiligt. Er entschied sich für eine

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.