MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

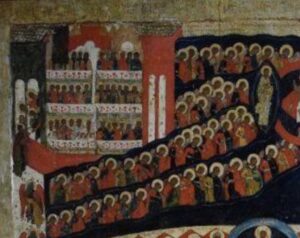

Mönch Palladius „Predigt über die Wiederkunft Christi“ (um 1760)

Weltgericht aus Melaya Guba (18. Jh.)

LETZTER BEITRAG

MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

In der Mitte des 16. Jahrhundert war das Thema Tota Pulchra, also die Maria Immaculata mit ihren Symbolen der Reinheit nach der Lauretanischen Litanei, längst etabliert. Die großen Stundenbücher waren geschrieben, das Thema findet sich

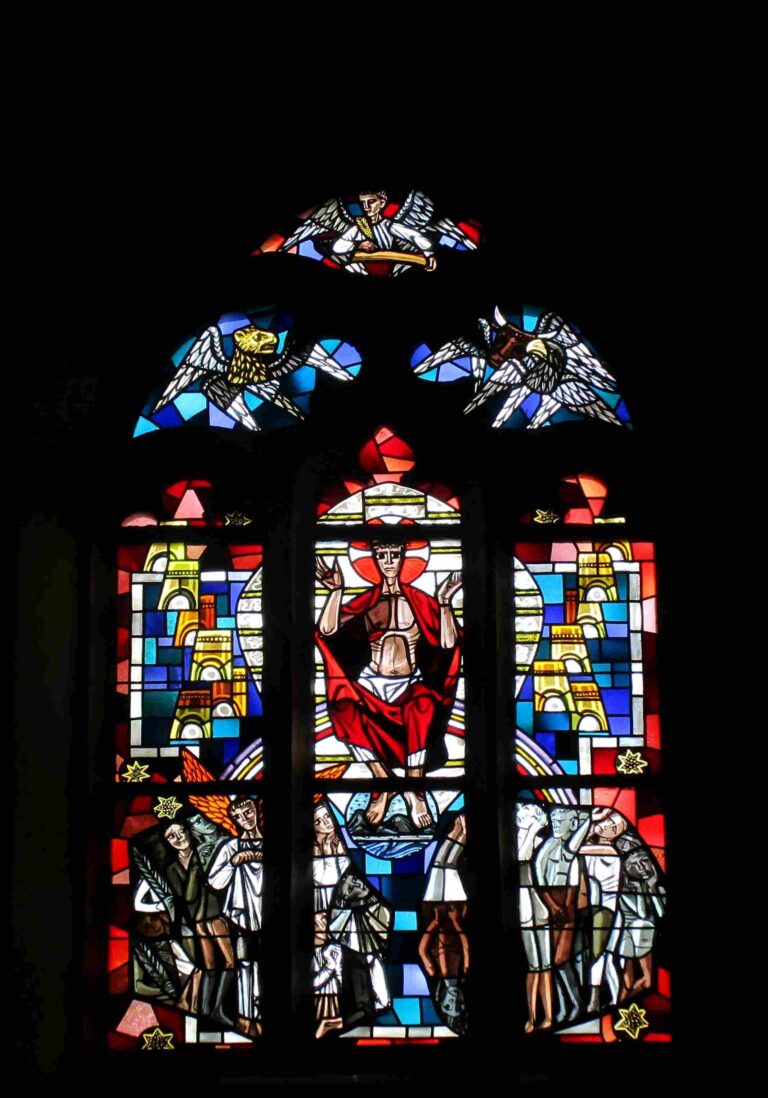

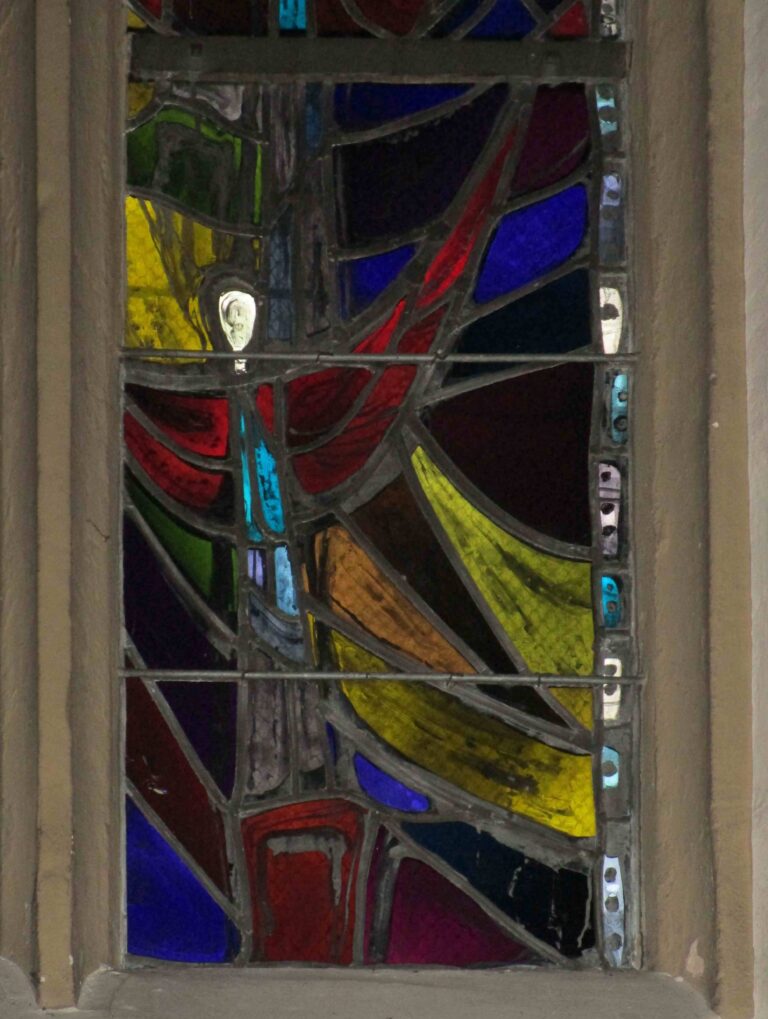

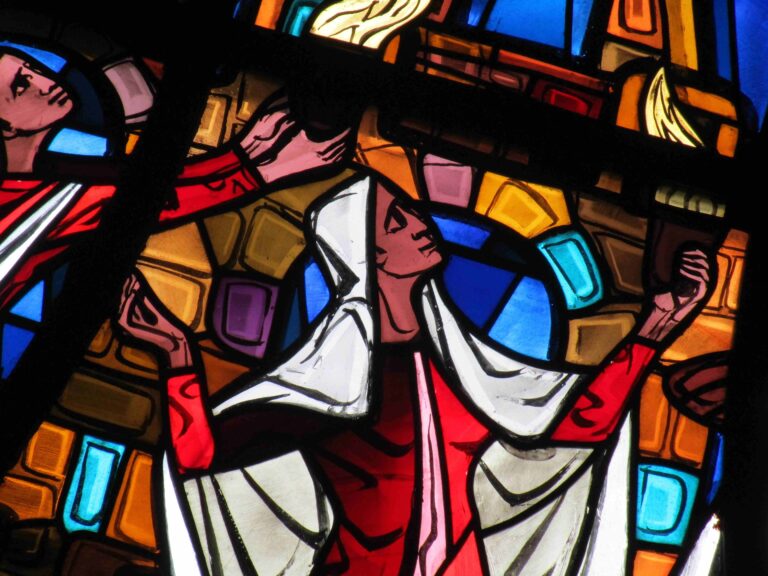

Harry Harvey (1922-2011): St Mary in Alne (1958)

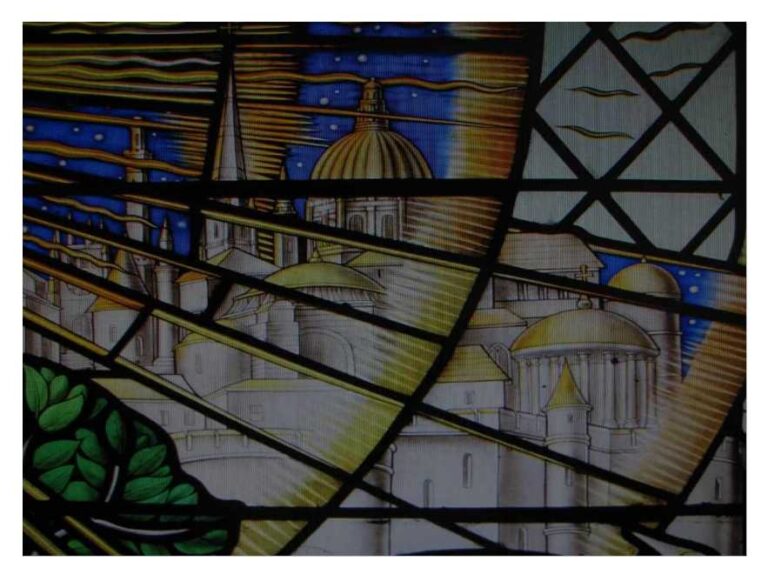

Im Jahr 1958 wurde in St Mary in Alne in der Grafschaft Yorkshire ein neues expressionistisches Ostfenster von dem Glasmaler Harry Harvey (1922-2011) eingesetzt. Grund dafür waren Schäden des Vorgängerfensters durch den Zweiten Weltkrieg in den 1940er Jahren. Die eigentliche Stadt Gottes ist in die mittlere von drei Fensterbahnen gesetzt.

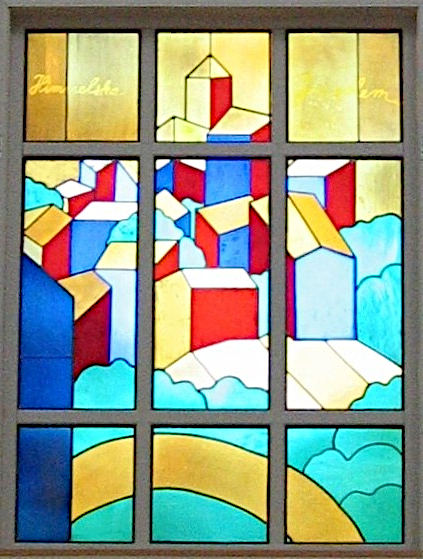

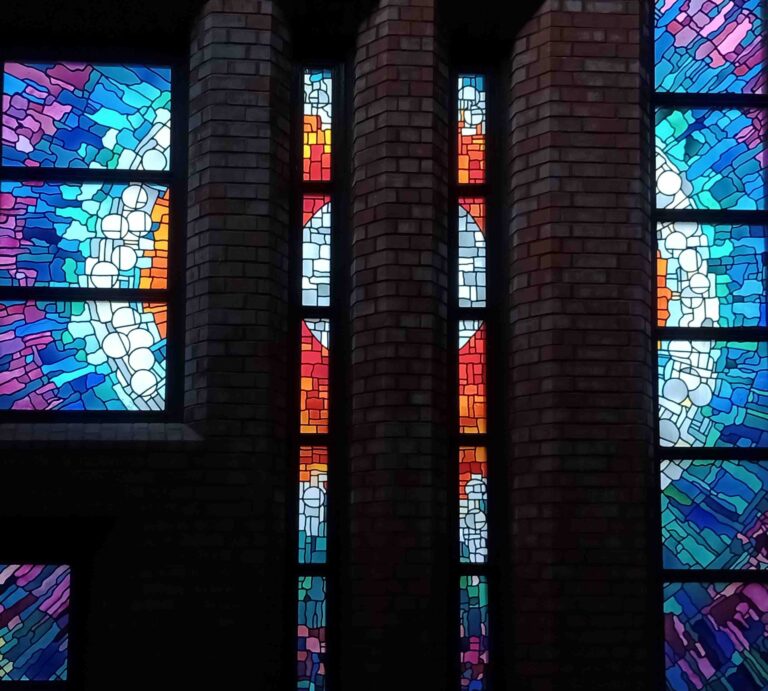

Åke Pallarp (1933-2013): Sankt Birgitta-Kirche in Knivsta (1992)

Zu sehen ist das Fenster „Det himmelska Jerusalem“ („Das Himmlische Jerusalem“) an der östlichen Wand der Sankt Birgitta-Kirche in der Gemeinde Knivsta (Schweden, Provinz Uppsala). Es ist eine Arbeit des Künstlers Åke Pallarp (1933-2013), ausgeführt im Jahr 1992 von der Firma P. Hegsgaard. Der Titel des Fensters wurde von dem

Christopher Webb (1886-1966): All Saints in Brenchley (1950)

Die anglikanische Kirche All Saints (Allerheiligen) in Brenchley in der englischen Grafschaft Kent zeigt das Himmlische Jerusalem in einer zeitgenössischen Architektur, durchzogen von den goldenen und schwarzen Strahlen einer Gloriole. Ganz rechts gehen die Strahlen in fliegende Vögel über, ein altes außerbiblisches Motiv aus der Reformationszeit, popularisiert durch Albrecht Dürer.

Henry Lee Willet (1899-1983): Glastür der Grosse Pointe Memorial Church (1948)

Diese Glasmalerei gehört einmal nicht zu einem Kirchenfenster, sondern ist ein Detail der gläsernen Eingangstür der presbyterianischen Kirche „Grosse Pointe Memorial Church“. Diese befindet sich in der gleichnamigen Stadt Grosse Pointe Farms in Michigan, USA. Die Malerei stammt von Henry Lee Willet (1899-1983) aus den Willet-Studios in Philadelphia, die sein

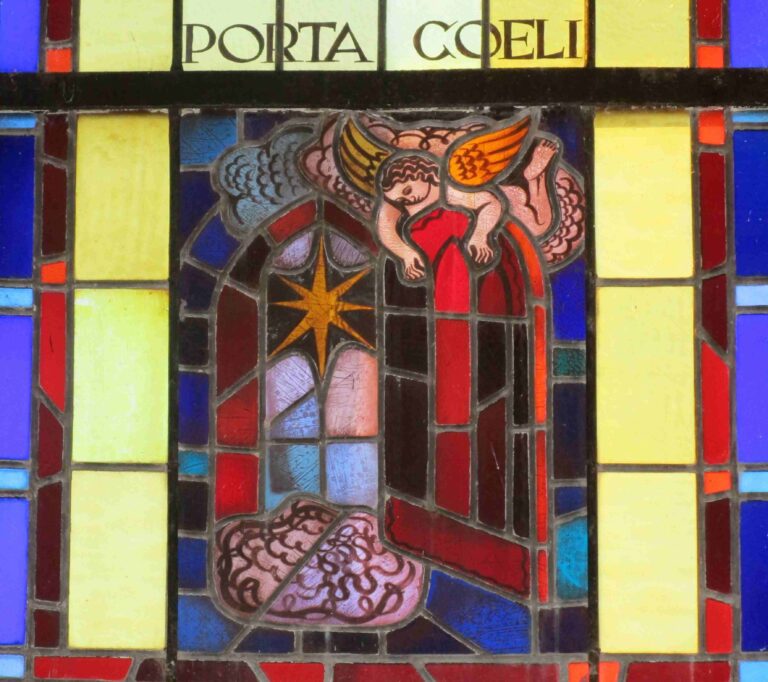

Gustave Zanter (1916-2001): Ehemalige Kirche Saint-Joseph in Ernster (1949)

Saint-Joseph in Ernster war eine römisch-katholische Kirche in Luxemburg. Die dortigen Kirchenfenster aus vorwiegend rotem und blauem Antikglas, Blei und Schwarzlot wurden mit verschiedenen Symbolen der Lauretanischen Litanei ausgestattet. Verantwortlich war 1948/49 damals der luxemburgische Glasmaler und Mosaizist Gustave Zanter (1916-2001), womit Kriegsschäden durch einen Granatenbeschuss beseitigt werden mussten. Damit

Fresko aus der St. Clemens-Romanus-Kirche in Marklohe (1520)

Im linken Gewölbe, also zur rechten Seite Christi, befindet sich in der Markloher Kirche ein komplexes Jerusalem. Der Maler hat es als vieltürmige, hochaufragende Stadt gestaltet. Fast immer ist das Neue Jerusalem ja als kleine Kirche dargestellt (schon aus Platzgründen, aber auch wegen der Kosten), die ganz andere Präsentation in

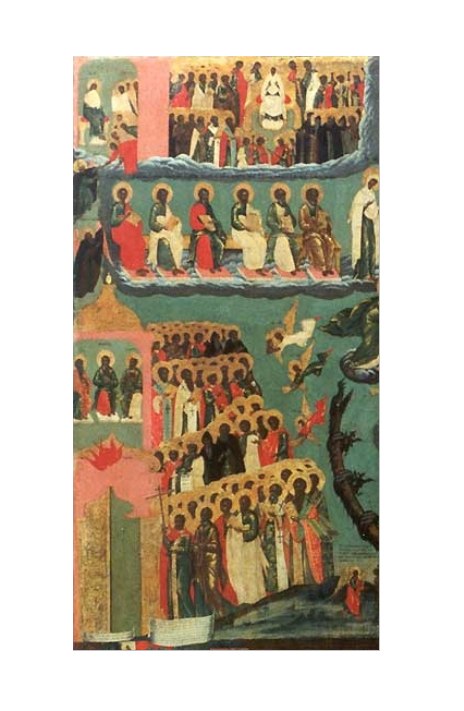

Ikone Kiewer Weltgericht (17. Jh.)

Das orthodoxe St. Michaelskloster ist ein Mönchskloster am Michaelsplatz im Kiewer Stadtteil (Rajon) Schewtschenko (Ukraine). Im dortigen Krankenhaus befand sich einst eine 145 x 130 Zentimeter große Ikone (ohne Rahmen) mit der Darstellung eines Weltgerichts aus dem 17. Jahrhundert. Solches war überaus passend, da hier in der Krankenhauskapelle Sterbenskranke ihre

Hugh Ray Easton (1906-1965): St Paul in King Cross, Halifax (1937)

Hugh Ray Easton (1906-1965) aus Cambridge war einer der bekanntesten Glasmaler Englands im 20. Jahrhundert. Er wurde in London als Sohn von Frank Easton (einem Arzt) und Alice Easton (geb. Howland) geboren. In Frankreich studierte er Kunst und arbeitete zunächst für die Firma Blacking in Surrey, bevor er ein eigenes

Freskenmalerei in Visselhövede (1920)

1920 wurden in Visselhövede bei Rotenburg an der Wümme in der Lüneburger Heide spätmittelalterliche Malereien in der St. Johanniskirche freigelegt, die unter einer sechsfachen Kalkschicht konserviert waren. Anhand von Vergleichen kann man diese Malereien mit ziemlicher Sicherheit in das späte 15. Jahrhundert datieren. Im westlichen Joch findet man eine große

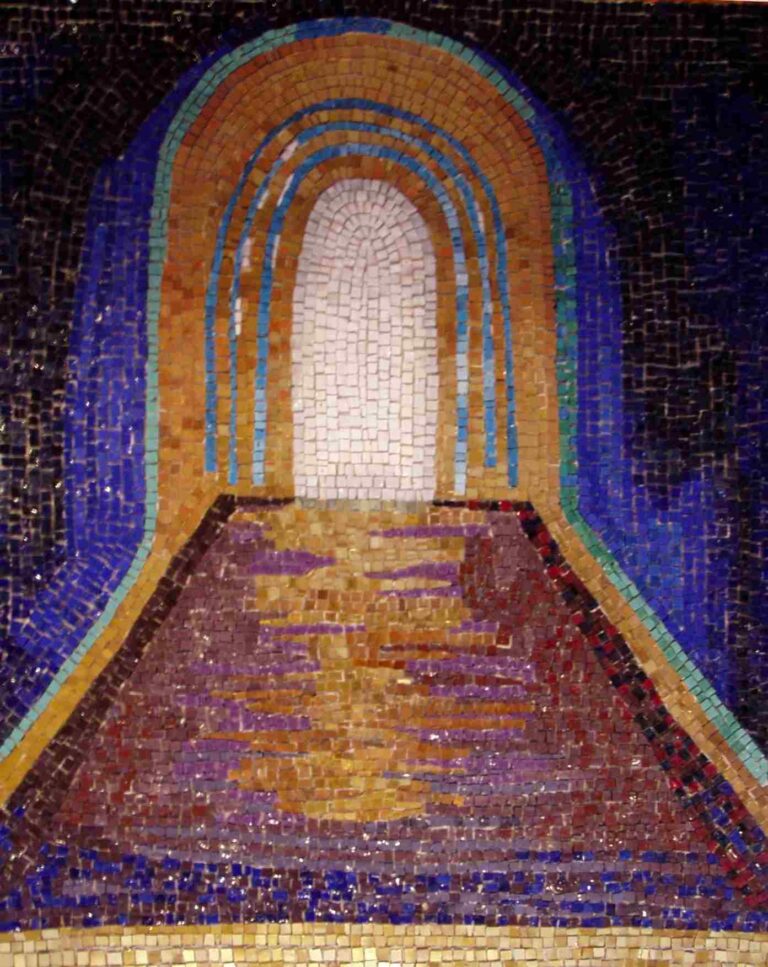

Helen McLean: Mosaik der „Kirche der Wandlung“ in Orleans (2000)

Die römisch-katholische „Kirche der Wandlung“ („Church of the Transfiguration“) entstand auf Initiative der ökumenischen Jesus-Gemeinschaft in Orleans auf der Halbinsel Cape Cod im US-Bundesstaat Massachusetts. Künstlerischer Höhepunkt ist das Apsismosaik „Christ in Glory“ („Christus in seiner Herrlichkeit“), das auf römische Mosaike der Spätantike Bezug nimmt. Dort findet man dieses Mosaik

Siegfried Assmann (1925-2021): Außenwandgestaltung der Kirche Heilig Geist in Großhansdorf (1998)

Die römisch-katholische Kirche Heilig Geist in Großhansdorf bei Hamburg besitzt eines der größten Wandgemälde des Himmlischen Jerusalem im Freien, weltweit. Eine derartige Präsentation der Heiligen Stadt – Wind, Regen, Sonne und Vandalismus ausgesetzt – ist ein mutiges Zeichen in eine Umwelt hinein, die die religiöse Stadtdarstellung kaum mehr zu interpretieren

Peter Schwarz (geb. 1960): St. Johannes in Floß (1999)

Der Kunstmaler Peter Schwarz (aus Straubing, geb. 1960) hat in Floß ein einzigartiges Kunstwerk im neobarocken Stil geschaffen, was exzellent zur bisherigen Ausstattung der 1910 bis 1912 erbauten Kirche passt. Floß ist eine Gemeinde im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in Bayern (Oberpfalz). Die dortige römisch-katholische Barockkirche wurde in den

Fresken der Kirche in Sudwalde (1501)

Diese Deckenkappe zeigt das Himmlische Jerusalem in Form einer Kirche, die noch Elemente der Spätgotik aufweist. Zwei Säulen tragen das Gebälk und man kann in diese Kirche seitlich hineinblicken. So sieht man links einen Engel und rechts einige Menschen, die etwas kleiner und unbekleidet gezeichnet sind. Hauptattraktion dieses Baus ist

Edvard Jensen (1921-2005): Ungdomsbyens in Rødovre (2000-2002)

Die Jugendstadt (dänisch: Ungdomsbyen) wurde zwischen 1963 und 1974 als physische Stadt in Rødovre bei Helsingør (Dänemark) gebaut und war im Zeitraum von 1965 bis 2007 ein förderungsfinanzierter Teil des Staatlichen Bildungsforschungszentrums, das jedoch 2007 schließen musste. Übriggeblieben von der sozialen Utopie ist ein Problembezirk mit Gewalt, Vandalismus und Drogen.

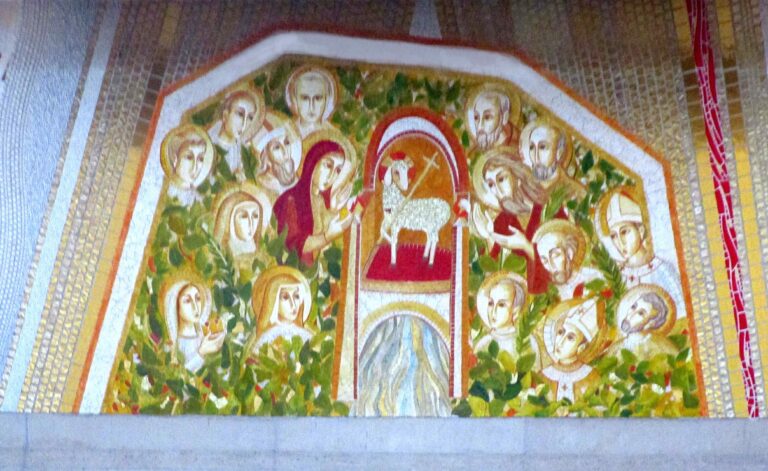

Centro Aletti: Fresko und Malerei in der St.-Johannes-Paul-II.-Kirche in Krakau (2014)

Die St.-Johannes-Paul-II.-Kirche, meist als Sanktuarium Johannes Paul II. bezeichnet, war zwischen 2008 und 2016 nicht nur der bedeutendste Kirchenneubau Polens, sondern ein herausragendes Sakralbauprojekt weltweit. Man findet es eingebettet auf einem parkähnlichen Gelände vor den Toren Krakaus, in Nähe weiterer Kapellen, Kirchen und Sanktuarien. Tausende Gläubige pilgern täglich an diesen

Adolf Valentin Saile (1905-1994): Gingen an der Fils (1964)

Gingen an der Fils ist eine Landgemeinde östlich von Stuttgart. Ihr baulicher Mittelpunkt ist die spätgotische Johanniskirche, die überregional als Gesamtkunstwerk im Filstal bekannt ist. 1963/64 waren umfangreiche Renovierungen notwendig – nur erfahrene Kräfte sollten hier sorgfältig im Bestand arbeiten,

Siegfried Assmann (1925-2021): Fensterlösungen aus der St.-Johannis-Kirche in Hamburg-Steilshoop (1977 und 1992)

Für die Hamburger Neubausiedlung Steilshoop wurde 1976/77 eine große, moderne Kirche errichtet, benannt nach dem Seher Johannes als St.-Johannis-Kirche. Bei der Baugestaltung war von Beginn an der Glaskünstler Glasmaler Siegfried Assmann (1925-2021) aus Ahrensburg beteiligt. Er entschied sich für eine

Renate Strasser (1924-2012): Fensterkreuz aus der Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ in Berlin-Wilmersdorf (1973)

Im Jahr 1973 wurde in einer Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) das Thema des Himmlischen Jerusalem in einem Glasfenster bildlich umgesetzt. Nachdem zuvor schon Werner Gabel und Werner Eckgold für die SELK tätig gewesen waren, bildete sich langsam eine figürliche Tradition

Paramentwerkstatt Stuttgart: Weißes Antependium für die Kirche von Fornsbach (um 1965)

1949 wurden gleichzeitig das Rathaus, die Dorfschule und die evangelische Kirche von Fornsbach im oberen Murrtal (östliches Baden-Württemberg) neu errichtet, zum Teil auf dem ehemaligen Standort und in den einstigen Proportionen. Der erste Wiederaufbau war einfach und zweckdienlich, Kunst spielte

Albert Birkle (1900-1986): Chorfenster in St. Jakob in Gernsbach (1966)

Zu Beginn der 1960er Jahre stand für die evangelische Gemeinde von Gernsbach, einer badischen Stadt am Rande des Schwarzwalds, endgültig fest, dass der Chorbereich mit neuen, hochwertigen Glasfenstern ausgestaltet werden sollte. Pfarrer Siegfried Diemer kam damals überein, damit den Glasmeister

Adolf Saile (1905-1994): Altarfenster der evangelischen Kirche in Gammertingen (1956)

Bereits im Jahr 1851 wurde in Gammertingen (Schwäbische Alb) eine evangelische Kirchengemeinde gegründet, damals noch in einem überwiegend katholischem Umfeld. Die Gemeinde gehörte damals zum Kirchenkreis der hohenzollerischen Lande der evangelischen Kirche der altpreußischen Union. 1891 wurde dann in Gammertingen

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.