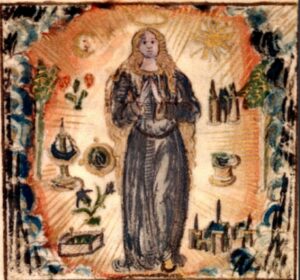

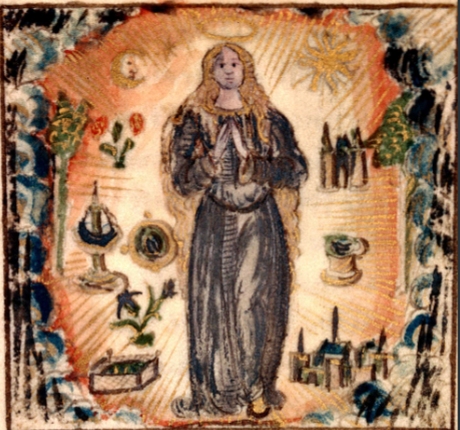

MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

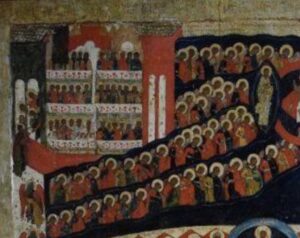

Mönch Palladius „Predigt über die Wiederkunft Christi“ (um 1760)

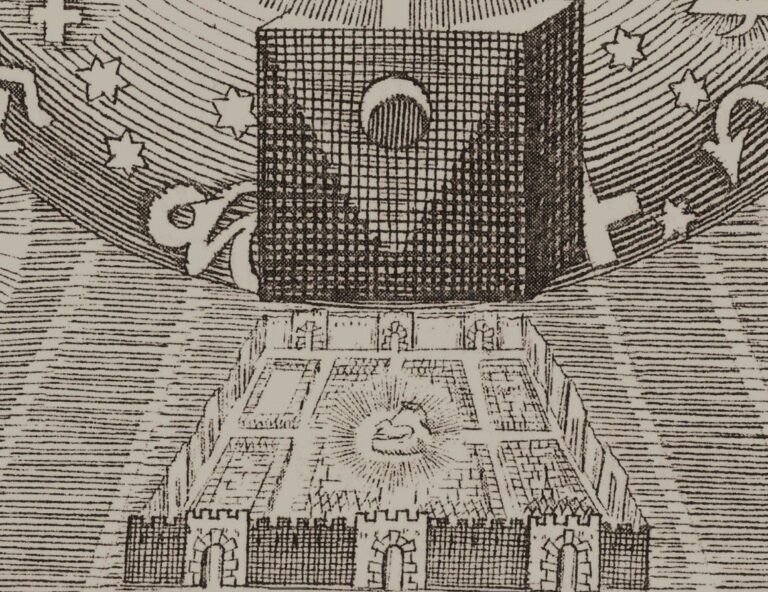

Weltgericht aus Melaya Guba (18. Jh.)

LETZTER BEITRAG

MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

In der Mitte des 16. Jahrhundert war das Thema Tota Pulchra, also die Maria Immaculata mit ihren Symbolen der Reinheit nach der Lauretanischen Litanei, längst etabliert. Die großen Stundenbücher waren geschrieben, das Thema findet sich

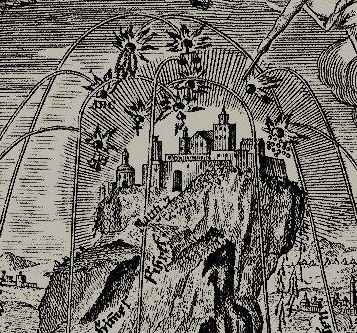

Théodore de Bèze (1519-1605): Epigramme (1580, 1612)

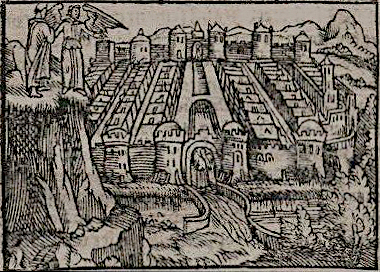

Das Bild bleibt das, was es sein soll: ein Rätsel. Weder ist klar, ob das Jerusalem nach oben gezogen oder nach unten gelassen wird, warum es nur elf Tore hat, und auch die Frage, ob die Hand zu Gott oder zu Christus gehört, bleibt unbeantwortet. Dem Emblem nach zu urteilen,

Jakob Böhme (1575-1624): „De Signatura Rerum“ (1682)

Jakob Böhme (1575-1624) lebte in seiner Heimatstadt Görlitz, wo er mehrmals mystische Visionen gehabt haben will. Sein Erstlingswerk „Die Beschreibung der drei Prinzipien göttlichen Wesens“ erschien 1619, und bald war Böhme als „Teutonicus Philosophus“ bekannt, geriet aber als pantheistischer Theosoph in Schwierigkeiten mit der lutherischen Geistlichkeit. Obwohl er viele Werke

Holzschnitte „Libre de les dones“ aus Spanien (1531, 1561 und 1589)

Am 30. Juni 1531 erschien bei dem Verleger Diaz Romano das „Libre de consells fet per lo magnifich mestre Iaume Roig“, auch als „Libre de les dones“ bezeichnet. Es handelt sich um ein in der Frühen Neuzeit beliebtes Erbauungsbuch im Rahmen der Marienverehrung, das aber nicht frei von Ironie war

Carlo Lambardi (1559-1620), Giovanni Battista Ricci (1537-1627): San Marcello al Corso in Rom (1605)

Zwischen 1592 und 1605 wurde die römisch-katholische Kirche San Marcello al Corso in Rom mit einer imposanten Holzdecke ausgestattet. Stilistisch ist es eine Arbeit an der Grenze von der Spätrenaissance zum Frühbarock. Verantwortlich waren der Architekt und Bildhauer Carlo Lambardi (1559-1620) sowie der Maler Giovanni Battista Ricci (1537-1627). Ausgewählt für

Emser-Testamente (1568 und 1587)

Zu sehen sind zwei Fassungen der berühmten Emser-Ausgabe des Neuen Testaments, zunächst oben die Ausgabe aus dem Jahr 1568; dann unten die entsprechende Illustration einschließlich des Renaissancerahmens aus der Folgeausgabe 1587, S. 806. In Köln am Rhein erschien 1568 bzw. 1572/73 in einem Nachdruck eine bebilderte Neuauflage des Emser-Testaments („Das

Stabile-Familie: Italienische Maria Immaculata-Darstellungen aus der Basilikata (um 1565, 1568)

San Francesco d’Assisi ist eine römisch-katholische Barockkirche im süditalienischen Matera, einer Stadt auf einer felsigen Landzunge in der Region Basilicata, wo es selbst schon so aussieht wie auf Patmos. Im Inneren der Kirche finden sich zahlreiche Malereien verschiedener Künstler des 16. Jahrhunderts. Bei einem der jüngeren Ölgemälde handelt es sich

Pieter van der Borcht: Kupferstiche (1565)

Dieser hochwertige Kupferstich der Renaissancezeit stammt aus der Künstlerfamilie van der Borcht. Er ist signiert mit „Petrus van der Borcht“, auf 1565 datiert und Teil der Sammlung des Lehrers Phillip Medhurst in Belgrave Hall, Leicester (The Kevin Victor Freestone Bequest). Unten rechts ist die Ziffer „200“ angegeben. Möglicherweise handelt es

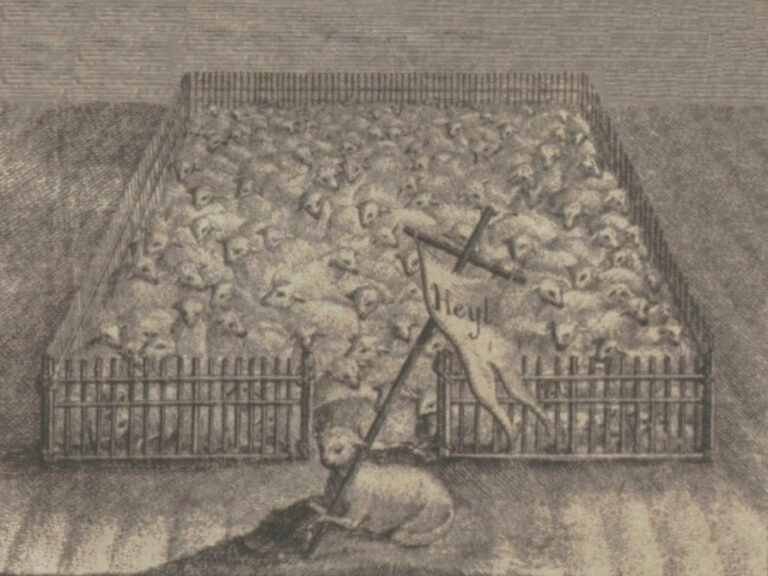

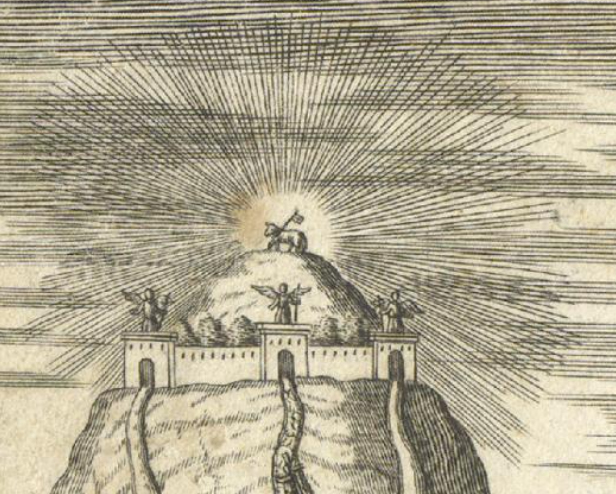

Herrnhuter Brüdergemeine: Herdenmotiv (ab 1742)

Einem größeren Leserkreis wurde das Motiv der Lamm-Gottes-Gemeinde durch die Verwendung als Titelkupfer der „Büdingischen Sammlung“ von 1742 bekannt. Es handelt sich dabei um eine Darstellung der Kirchengeschichte aus Perspektive dieser Gemeinschaft. In diesem wie auch in den folgenden Fällen ist der Kupferstecher nicht bekannt. Die Herrnhuter Brüdergemeine, die aus

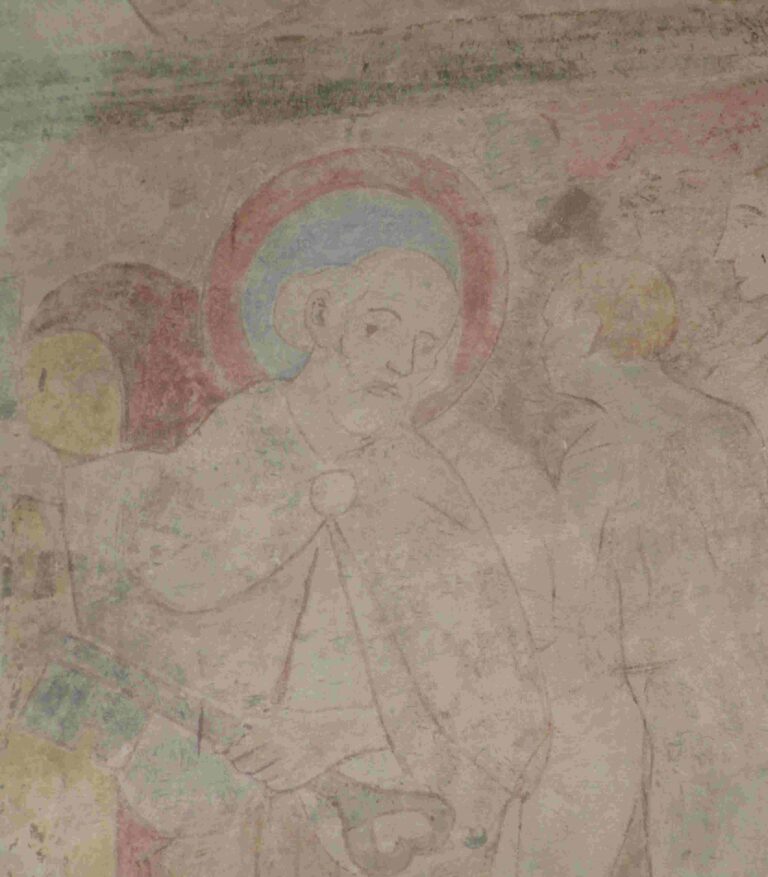

Fresken aus Sankt Peter und Paul in Grabenstetten (um 1430)

Die heute evangelische Kirche Sankt Peter und Paul in Grabenstetten, südöstlich von Stuttgart gelegen, besitzt spätmittelalterliche Fresken von großer künstlerischer Ausdruckskraft. Entstanden sind sie um das Jahr 1430. Die Fresken waren in der Reformationszeit übertüncht worden. Man hat sie erst 1912 wiederentdeckt und anschließend bis 1924 teilweise freigelegt. Im Kirchenschiff

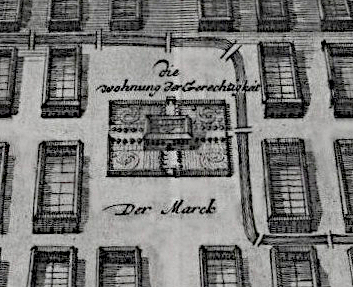

Hamburger Lutherbibel (1741)

Im Jahr 1741 erschien eine Ausgabe der Lutherbibel mit einem Himmlischen Jerusalem im Rokokostil. Viele apokalyptische Texte sind dieser Bibelausgabe angehängt worden, wie eine zusätzliche Einleitung zur Offenbarung des Johannes, das dritte und vierte Buch Esra und das dritte Buch der Makkabäer, des Weiteren eine Beschreibung der Stiftshütte und der

Johann Amann (1695-1751): Katechetische Kinderbibel (1744)

In der Zeit um die Mitte des 18. Jahrhunderts häufen sich auf einmal wieder die Zweiwegebilder. Ein frühes Exemplar ist in dieser Kinderbibel wiedergegeben. Vor einem steilen, etwas schematisch wirkenden Berg findet sich unten eine erste Mauer mit einem Tor, in welchem Christus steht. Ihm kommen auf einem der zwei

Johannes Baumgartner (1709-1761): „Geistliches Zeug-Hauß“ (1747)

Dass sich von katholischer Seite gerne des Bildes der Gottesstadt als „Gottesburg“, „Gottesfestung“ oder auch „Glaubensburg“ bedient wurde, belegt der Dekan und Priester Franciscus Xaverius Dornn (gest. um 1765) in seiner Schrift „Geistliches Zeug-Hauß Voll Gewehr, und Waffen Zu Bestürmung der Haupt-Festung in Engel-Land Des Himmlischen Jerusalems“. Die Propagandaschrift erschien

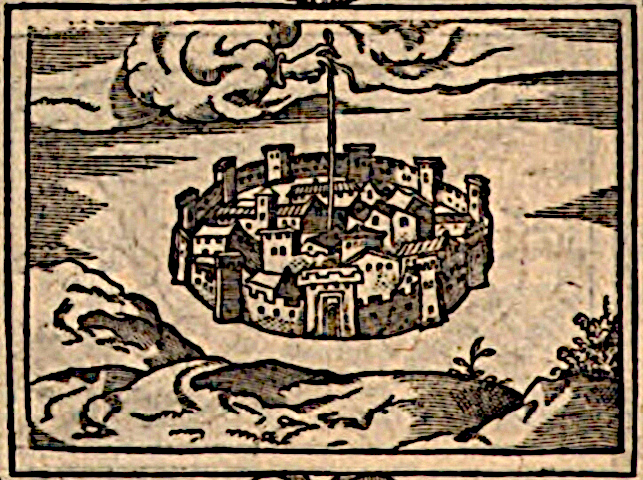

Sinold von Schütz (1657-1742): „Die glückseeligste Insul“ (1723)

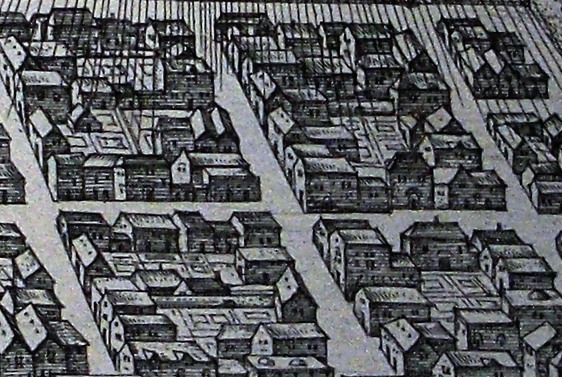

Die Stadt auf dem Kupferstich zwischen den Seiten 190 und 191 der Ausgabe von 1723, bzw. zwischen den Seiten 137 und 138 der Ausgabe 1728, ist als Quadrat mit vier mittigen Zugängen angelegt. Zwei Kirchen (im Bild links oben und rechts unten) und Schulen stehen in den jeweiligen Ecken der

Jacqueline Dumesnil: John Bunyans Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1961

Eine neue französische Übersetzung von John Bunyans Erfolgsroman Pilgrim’s Progress erschien 1961 in der südfranzösischen Kleinstadt Sumène im Département Gard (Region Okzitanien). Die Neuausgabe wurde mit einfachen, einfarbigen, aber qualitätvollen Zeichnungen versehen, die gut zu dem einfachen Leben des Pilgers passen. „Le Voyage du Chrétien“, „Die Reise des Christen“, hat

Hermann Jünger (1928-2005): Kunst-Kubus (1985)

Das Kunstwerk von Hermann Jünger (1928-2005) behandelt das Thema Himmlisches Jerusalem als Schmuckplastik ohne jede liturgische oder utilitaristische Funktion. Es ähnelt einem Tabernakel (vgl. die Arbeit von Johann Georg Gsteu), hat aber weder einen Stauraum noch eine Öffnung.Jünger hatte von 1953 bis 1957 Entwürfe in Porzellan für die Firma Rosenthal

Wandmalerei aus der Dreifaltigkeitskirche in Rákoš (um 1380)

Noch vor der Wandmalerei in Cerin (um 1410) und derjenigen in der Annakirche in Strazky (um 1510) entstand auf dem Gebiet der heutigen Slowakei die Wandmalerei in Rákoš als bedeutendste Darstellung eines Weltgerichts mit einem Himmlischen Jerusalem, die sich in

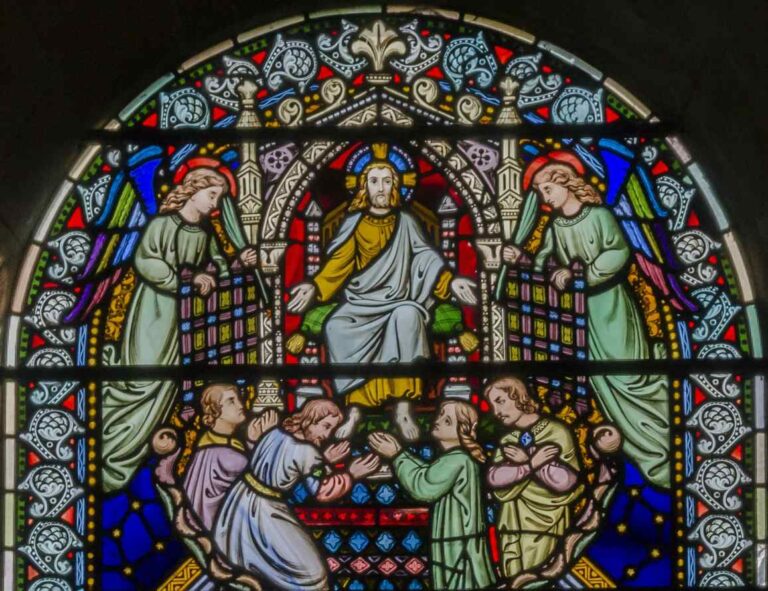

Michael O’Connor (1801-1867), Arthur O’Connor (1826-1873): Fenster aus dem Southwell Minster (1865)

Dieses Rundbogenfenster vereint auf mehreren Ebenen unterschiedliche biblische Szenen aus dem Leben Mariens im Stil der Präraffaeliten. Als erstes bzw. letztes Motiv ist ganz oben Christus auf einem Thron dargestellt. Dieser Thron ist von einem Baldachin umgeben, der sich selbst

Joseph Villiet (1823-1877): Porta Coeli aus Notre-Dame in Marmande (um 1860)

Die Kirche Notre-Dame ist ein Benediktinerpriorat der römisch-katholischen Kirche in der Gemeinde Marmande im Departement Lot-et-Garonne im südwestlichen Frankreich. Um das Jahr 1860 wurde der Glasmaler Joseph Villiet (1823-1877) beauftragt, in der mittelalterlichen Kirche neue Glasmalereien auszuführen. Villiet hatte seine

Thomas Sinclair (um 1805-1881): „Pictorial Pilgrim’s Progress“ (1862)

Der frühneuzeitliche Roman „Pilgrim’s Progress“ war in den USA bald so beliebt, dass sogar Bildtafeln zu diesem Werk erschienen. Sie konnten unterschiedlich verwendet werden, etwa zum Schmuck der Wohnung oder des Hauses, als Geschenk oder zum Ausschneiden und Bemalen für

Armenbibel aus den Niederlanden (um 1405)

Bei dem Werk handelt es sich um eine lateinischsprachige Biblia Pauperum (Armenbibel). Der Begriff ist ein typischer Euphemismus: kein Mensch, der im Mittelalter arm war, konnte sich eine solche Bibel leisten, er konnte sich vielmehr überhaupt keine Bibel leisten. Das

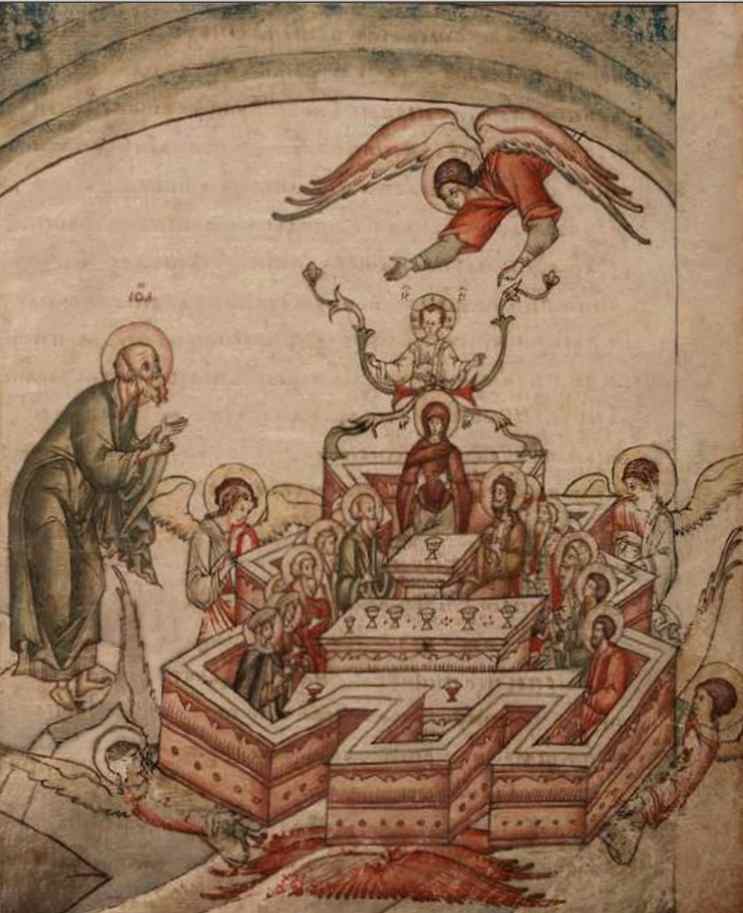

1. Interpretation der Apokalypse aus Moskau (um 1550)

Die vorliegende Farbillustration gehört zur Sammlung Egorova in der Russischen Staatsbibliothek in Moskau. Sie hat dort die Signatur 1844. Inhaltlich ist es ein antiker Apokalypsekommentar des Heiligen Andreas von Caesarea (563-637), dem Erzbischof von Caesarea in Kappadokien. Entstanden ist diese

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.