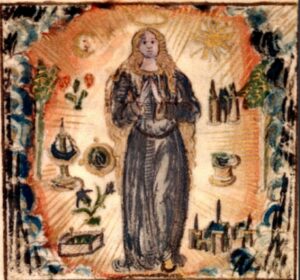

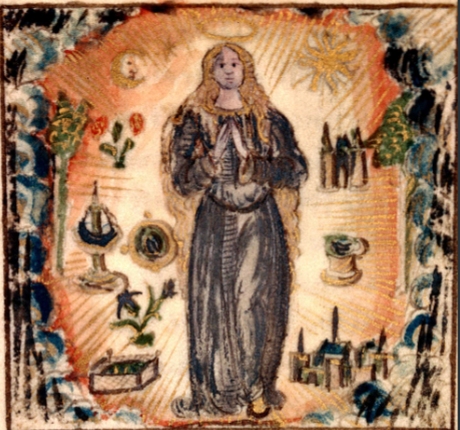

MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

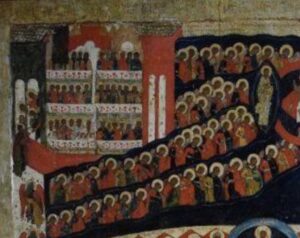

Mönch Palladius „Predigt über die Wiederkunft Christi“ (um 1760)

Weltgericht aus Melaya Guba (18. Jh.)

LETZTER BEITRAG

MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

In der Mitte des 16. Jahrhundert war das Thema Tota Pulchra, also die Maria Immaculata mit ihren Symbolen der Reinheit nach der Lauretanischen Litanei, längst etabliert. Die großen Stundenbücher waren geschrieben, das Thema findet sich

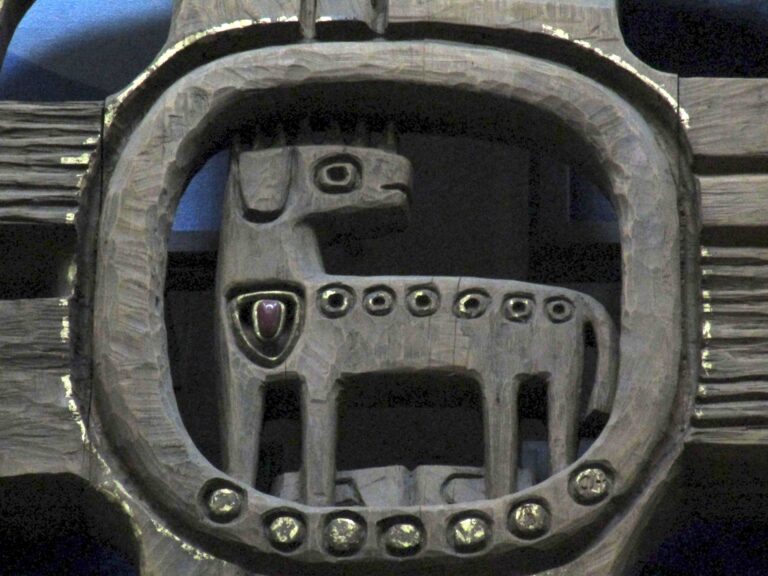

Matthäus Bayer (1911-1990): Schmuckkreuze und Monstranz (um 1965)

„Himmlisches Jerusalem“ ist eine Holzschnitzerei, welche sich an mittelalterliche Formen anlehnt. Das 3,5 x 3,5 Meter große Kreuz ist das zentrale Schmuckstück der römisch-katholischen Kirche St. Pius X. in Mühldorf am Inn (Oberbayern). Entworfen und geschnitzt wurde es um 1965 durch den Künstler Matthäus Bayer (1911-1990), einem Lehrer an

Cornelis Cort (1533-1578): Maria-Immaculata-Darstellung (1567)

Eine Darstellung der Maria Immaculata schuf Cornelis (Cornelius) Cort (1533-1578) im Jahre 1567, gedruckt bei Antonio Lafreri in Rom. Die Vorlage zu dieser Komposition soll ein anderer, unbekannter Meister geliefert haben. Aber selbst falls dies zutreffen sollte, bleibt dieser Kupferstich ein Meisterwerk, vermutlich heute der älteste Kupferstich zu diesem Thema.

Joseph Hahn: „O Ewigkeit, du Donnerwort“ (um 1920)

Um das Jahr 1920 erschien eine Neuauflage eines Werkes von Joseph Hahn, welches tatsächlich folgenden Titel führt: „O Ewigkeit, du Donnerwort! O Ewigkeit, du Freudenwort! Sechs Erzählungen aus dem Jenseits“. Joseph Hahn, ein Nachfahre des Theosophen Johann Michael Hahn (1758-1819), gehörte dem Neupietismus an. Bei einer „Erzählungen aus dem Jenseits“

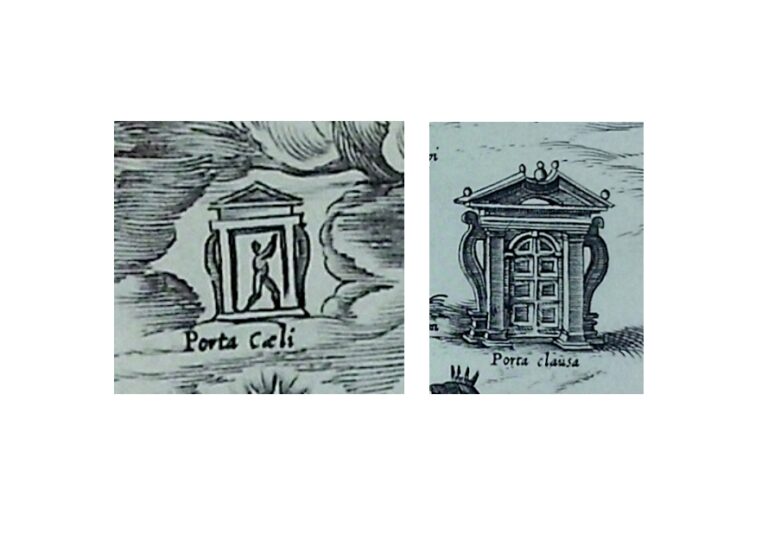

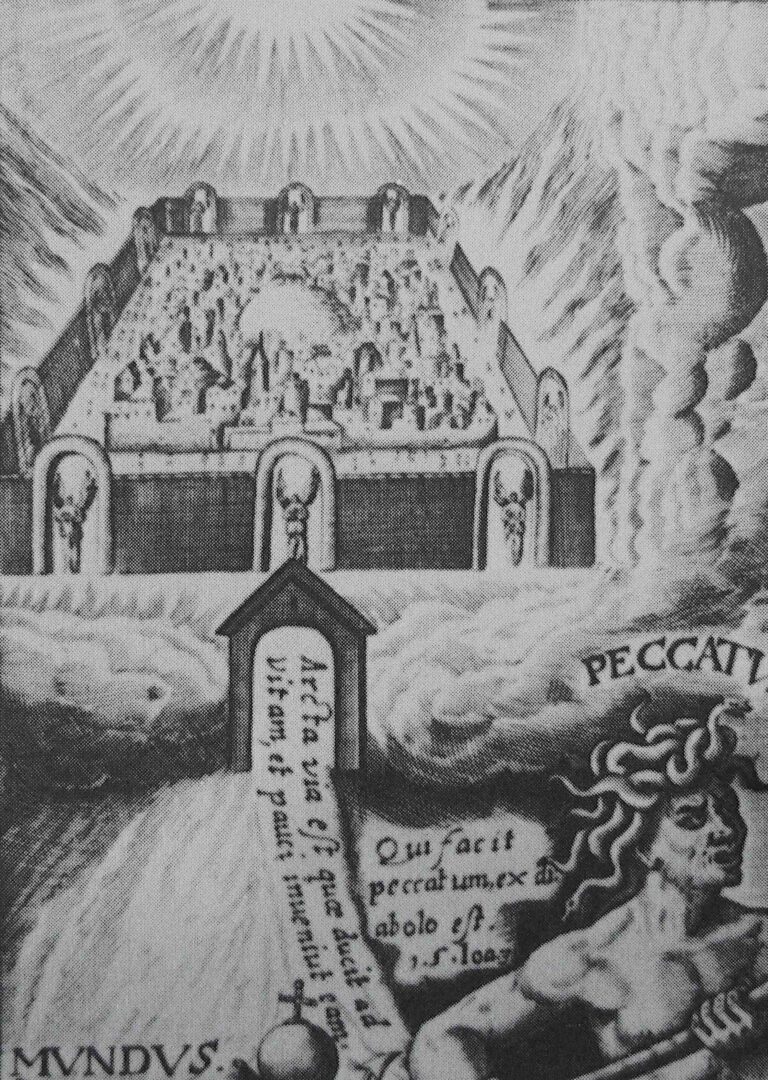

Flugblatt von Johann Bussemacher (1609)

Das Himmlische Jerusalem ist ein Ausschnitt oben links aus einem Kölner Flugblatt, datiert auf 1609. Es ist ein insgesamt 29 x 21 Zentimeter großes Werk von Johann Bussemacher (gest. 1613), der hier auch als Verleger in Köln fungierte. Thema des Blattes ist der Lebensweg und die scheinbar freie Entscheidung des

„Meister mit dem Zeichen MI“: Apokalypseausgaben des Georg Nigrinus (1557 und 1593)

Die Nachwelt meinte es nicht gut mit Georg Schwartz. In der einschlägigen Literatur wird höchstens einmal sein Antisemitismus oder seine Intoleranz gegen Andersgläubige jeglicher Art erwähnt, anderes interessiert nicht. 1530 wurde er in Hessen geboren. Ungewöhnlich für seine Zeit: Schwartz war ein sozialer Aufsteiger, als erster in seiner Familie besuchte

Jerusalemsleuchter in Saint-Remi, Reims (um 1888)

Selbstredend gab es auch Jerusalemsleuchter außerhalb des deutschen Sprachraums. Vor allem Frankreich hatte und hat schöne Exemplare vorzuweisen. Ein solches Meisterwerk befand sich in der Abteikirche von Reims. Es stammte aus dem 12. Jahrhundert und soll Ähnlichkeiten mit dem Barbarossaleuchter in Aachen, der zwischen 1165 und 1170 angefertigt wurde, aufgewiesen

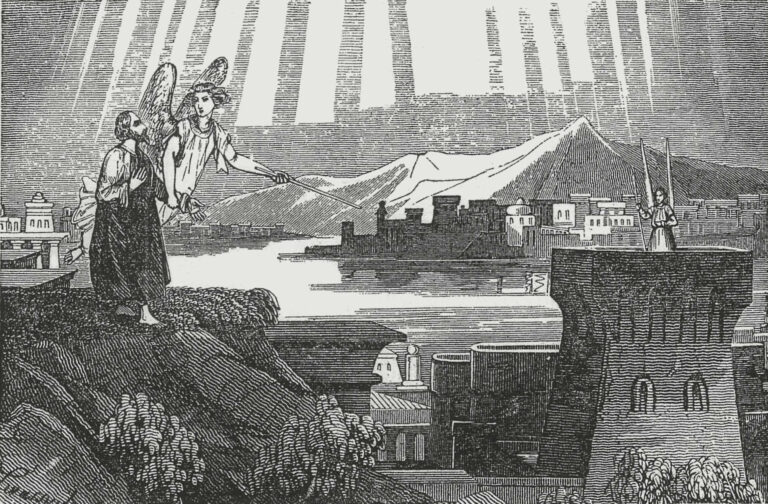

John Masey Wright (1777-1866), Charles Armytage (vermutl. 1802-1897) u.a.: Pilgrim’s Progress, Ausgabe 1844

In London brachte James S. Virtue eine Ausgabe heraus, die das Bunyan-Museum in Bedford auf das Jahr 1843/44 datiert. Sie enthält eine Vielzahl von Illustrationen verschiedener Künstler, die zum Teil bereits in älteren Ausgaben verwendet wurden, zum Teil in noch kommenden Ausgaben Verwendung finden sollten. Eine solche bunte Mischung entsprach

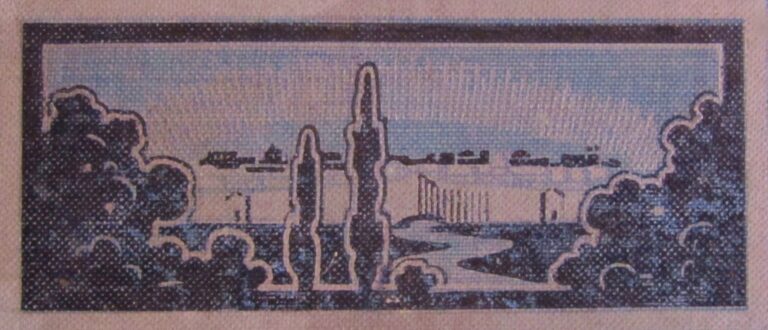

Sands Harvey Lane (1844-1906): „Our Paradise Home“ (1903, 1905 und 1923)

Sands Harvey Lanes (1844-1906) „Our Paradise Home: The Earth Made New and the Restauration of All Things“ war eine erfolgreiche Schrift der Adventisten, die in den USA mehrfach aufgelegt wurde. In allen Ausgaben findet man ein reichhaltiges Bildmaterial zum Himmlischen Jerusalem. Bereits auf dem Cover der Erstauflage von 1903 findet

Stephen N. Haskell (1833-1922): „The Story of the Seer of Patmos“ (1905)

Das Buch „The Story of the Seer of Patmos“ (zu Deutsch etwa: „Die Geschichte des Sehers auf Patmos“), ist, was die verschiedenen in ihm enthaltenen Zeichnungen mit dem Himmlischen Jerusalem angeht, ein äußerst erfolgreicher Gegenstand. Verfasst wurde das Werk von dem US-amerikanischen Adventisten Stephen N. Haskell, und erschienen ist es

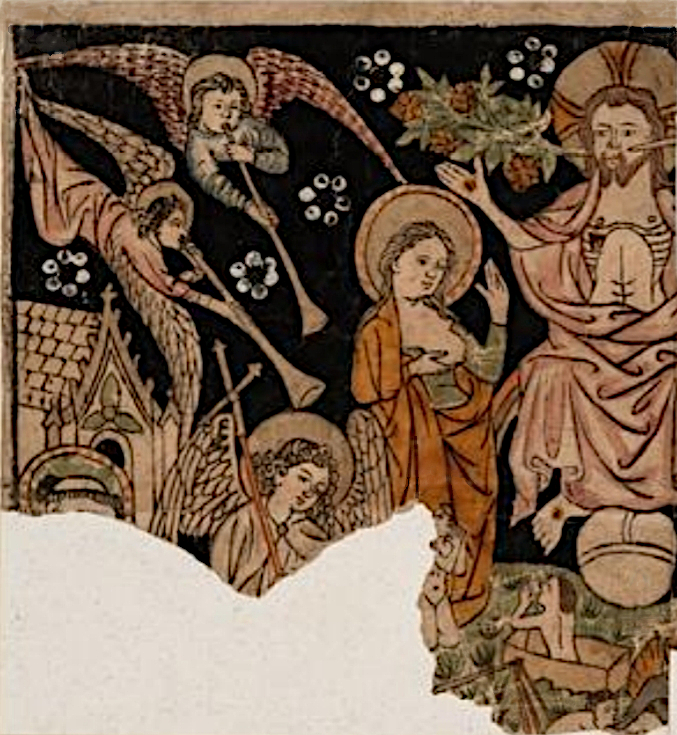

Spätgotisches Holzschnitt-Fragment (um 1430)

Über Jahrhunderte erhalten hat sich ein kolorierter Holzschnitt mit einem kleinen Himmlischen Jerusalem. Man findet ihn heute in den nicht öffentlichen Sammlungen des Kupferstichkabinetts zu Dresden (Inventarnummer 1902-98 in A 62,1). Über seine Herkunft ist kaum etwas bekannt, das Blatt dürfte um 1430 im mitteldeutschen Raum entstanden sein. Wahrscheinlich gehörte

Volksbilderbibeln (1835 und 1839)

Die politische Restauration nach 1815 und der Neupietismus des 19. Jahrhunderts verstärkten den Wunsch nach einer heilen christlichen Welt. Gerade das Biedermeier hat dann im Bereich der Graphik biblische Szenen hervorgebracht, die an Süßlichkeit kaum mehr zu überbieten sind. Die Zeitgenossen waren begeistert, die Auflagen gingen durch die Decke, nicht

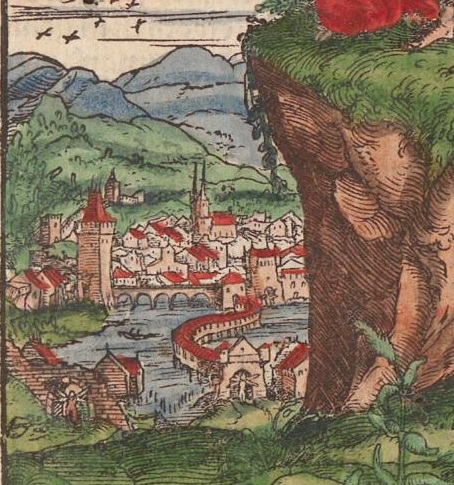

Hans Holbein (1497 oder 1498 – 1543): Zwinglibibel (ab 1523/31) und Folgeauflagen

1531 erschien in Zürich eine Bibelausgabe, die auch als „Zwinglibibel“ bekannt ist. Es ist die erste gedruckte Gesamtbibel in deutscher Sprache. Sie enthält 118 Illustrationen zum Alten Testament, während vom Neuen Testament ausschließlich nur die Apokalypse bebildert wurde. Die 21 Bilder dieses Apokalypsezyklus im Format 126 x 77 Millimeter wurden

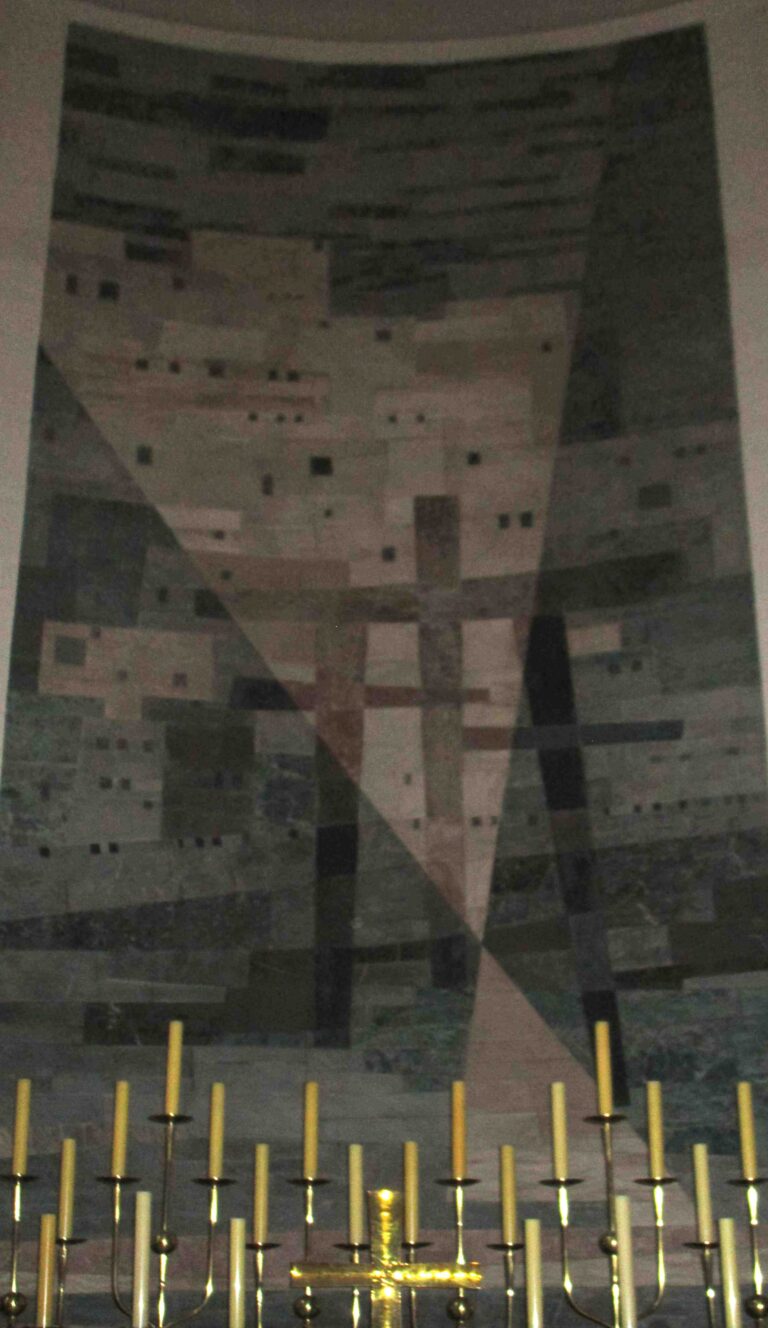

Angela Gsaenger (1929-2011): Mosaiken aus der Kirche St. Matthäus in München (1956) und der Christuskirche in Sulzbach-Rosenberg (1956-1958)

Das Mosaik an der Altarwand in der evangelischen Kirche St. Matthäus in München zeigt das Himmlische Jerusalem als Bild für Gottes künftige, ewige Welt. Es ist eine Arbeit der Glaskünstlerin und Mosaizistin Angela Gsaenger (1929-2011). Diese Arbeit entstand 1956 kurz vor den anderen Mosaiken in Sulzbach-Rosenberg (Oberpfalz) und in Wolfsburg.

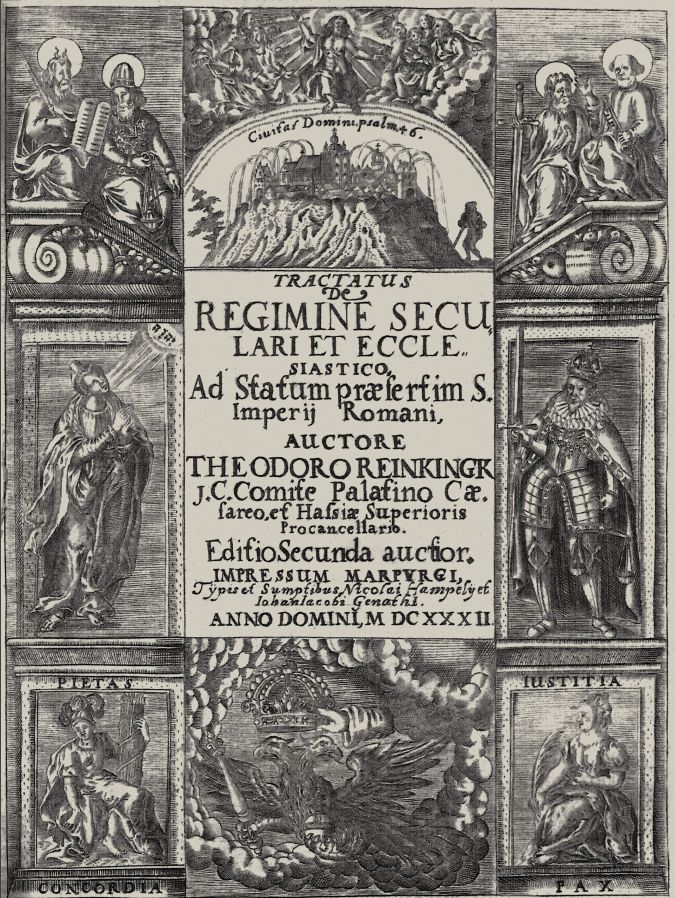

Dietrich Reinkingk (1590-1664): „Tractatus Regimine“ (1632, 1651 und 1659)

Das Werk „Tractatus Regimine“ ist eine frühneuzeitliche Staatsschrift, in der besprochen wird, wie ein idealer Staat aufgebaut ist und wie eine Regierung zu funktionieren habe. Die Staatslehre des Dietrich Reinkingk (1590-1664) war von lutherischer Ethik und biblischer Theologie beeinflusst, tendierte jedoch zu einer einheitlichen postkonfessionellen Verfassungsordnung. Von daher ist es

Maria de Jesus (1602-1665): „Geistliche Stadt Gottes“ (1768)

Das Neue Jerusalem als Attribut Mariens konnte sich gegen das Festungsmotiv (etwa die Glaubensburgen) im Katholischen nicht wirklich durchsetzen. Es gibt für ersteres nur wenige Beispiele. Eines davon findet man im Visionsbericht einer Maria de Jesus de Agreda.Die spanische Nonne lebte von 1602 bis 1665 und war Äbtissin des Franziskanerinnenkonvents

MS Harley 4399: Guillaume de Digullevilles „Pélerinage de la vie humaine“ (um 1400)

Diese vier Miniaturen des Himmlischen Jerusalem entstammen zwei Abbildungen von fol. 1 und zwei weiteren Abbildungen von fol. 2 der französischen Handschrift MS Harley 4399 aus der British Library in London. Es handelt sich um eine Ausgabe der Pélerinage, die

Giovanni di Paolo (1403-1483): Illustration der Divina Commedia (um 1444)

Dante Alighieri setzte neue Standards, nicht allein für die italienische Sprache und Literatur, sondern auch für die Buchillustration. Giovanni di Paolo (1403-1483), der Hauptvertreter der Malerschule von Siena, schuf ein Werk, das stark von der Himmelsvorstellung Dantes geprägt war. Paolo

MS Add. 17399: Apokalypsen-Handschrift (1475-1500)

Die Handschrift MS Add. 17399 aus der British Library befand sich einst im Pariser Jesuitenkollegium und gelangte über das Caldecott-Daniel-Huth-Vermächtnis erst in das Britische Museum, dann in die Britische Nationalbibliothek. Der Inhalt ist ein Prolog von Gilbert de la Porrée,

Die Greenfield-Apokalypse (um 1320)

Die Schrift Royal MS 15.D.II der British Library in London entstammt einem Frauenkloster in Greenfield bei Lancashire und wird aus diesem Grund als Greenfield-Apokalypse bezeichnet. Auch unter dem Namen „The Welles Apocalypse“, nach dem ehemaligen Besitzer John Welles, kennt man sie.

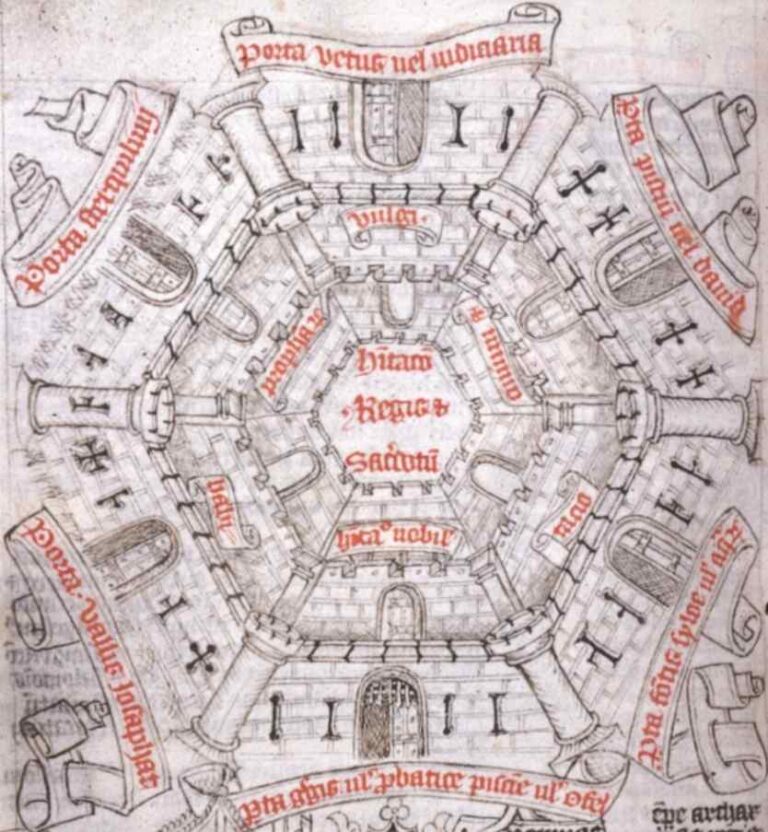

Peter von Poitiers (gest. 1205): „Compendium historiae“ (1450-1500)

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde eine reichlich bebilderte Ausgabe des „Compendium historiae in genealogica Christi“ angefertigt. Verfasst hatte sie Peter von Poitiers (gest. 1205), der französische Gelehrte Petrus Pictaviensis aus Paris, gut dreihundert Jahre zuvor. Es handelt

Ernst Fuchs (1930-2015): Fuchs-Kapelle der Kirche St. Egid in Klagenfurt (2007)

Ernst Fuchs (1930-2015) ist für seine überbordenden Fantasiewelten bekannt. Weniger bekannt ist, dass Fuchs auch ein religiöser Künstler war, der sich mit christlichen Themen auseinandersetzte und sich auch mit Sakralkunst beschäftigte. Bei Fuchs ist das Himmlische Jerusalem von einer magischen

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.